未設定 none

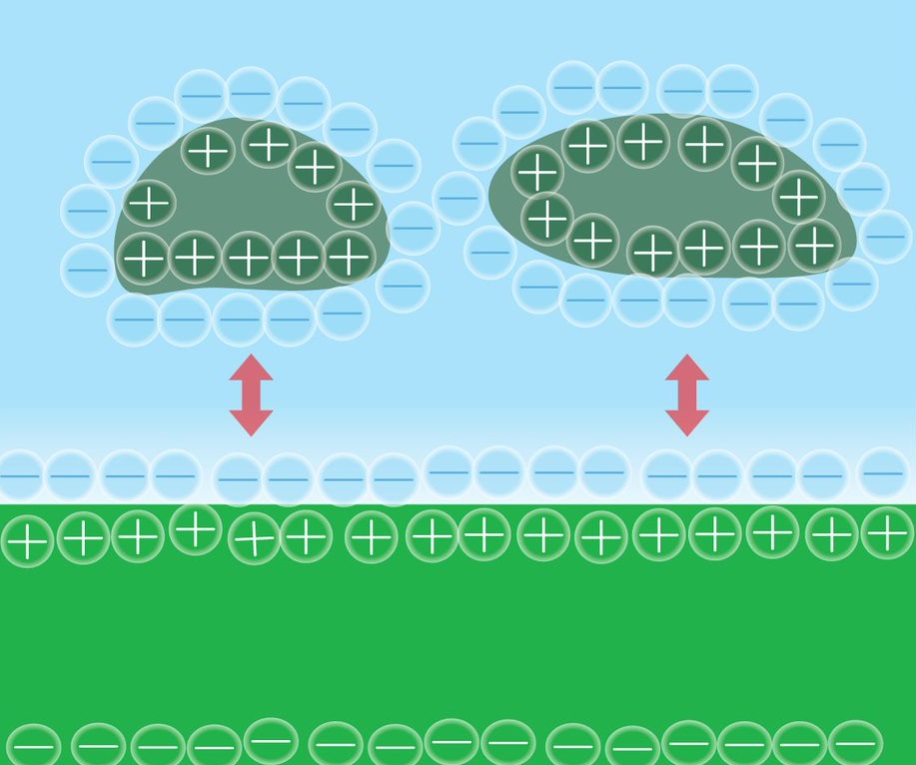

加電水は、弊社が開発した、汚れが落ちる【水】です。原料は水(H₂O)と食品添加物でもある炭酸カリウム(K₂CO₃)が1%未満で含まれています。

通常、水に炭酸カリウムを1%未満で溶かしても汚れはあまり落ちません。弊社はそこに電気の力を加えました。すると、汚れが落ちる水になりました。それが【加電水】です。

目次

加電水は、pH(水素イオン濃度)が13.1以上あります。

pHとは溶液中の水素イオンの濃度です。液体が酸性か中性かアルカリ性か、おおむね0~14までの数字で表します。7より小さい数が酸性、7が中性、7より大きい数がアルカリ性です。

レモン果汁はpHが2程度で、酸性です。加電水はアルカリ性です。酸性とアルカリ性が混じり合うと中性に近づきます。

汚れの一つである油は酸性です。だから、アルカリ性の加電水を吹きかけると反応し合って、汚れを落とすことができます。

加電水は、水と食品添加物である炭酸カリウムしか入っていないため、安心してご使用いただけます。

また、汚れを落とした後の廃水は、汚れの成分しか入っていないので、水の汚れは最小限に抑えられます。廃水処理における環境への負荷を減らすことができます。pHも汚れと反応し、中性に近づき、通常の水になっていきます。

pHが高いこと以外は飲料用試験データをクリアしています。加電水は飲料用ではないので殺菌処理などしていませんが、極端に言えばpHさえ落とせば、飲める、くらいの成分構成となっています。

※飲料用に製造していないため、飲まないでください。

加電水はミネラルウォーターに電気の力を付加したようなものなので、汚れを落とした後、通常の洗剤のようにすすぎ洗いをする必要がありません!※気になる方は軽く水拭きしてください。

キッチンの油汚れなら、拭くだけでOK。

家具や家電の油が混じったようなホコリ汚れも、拭くだけでOK。

フローリングの黒ずみも、拭くだけでOK。※ワックスがはがれることがあるのでご注意ください。

グリルの魚汚れも加電水をかけて、こするだけでサラサラっとべとべとの汚れが落ちます。

洗剤をつけすぎて泡が切れない、なんてことはないので、らくちんです。

気になったところにさっとひと拭きすれば、簡単に綺麗になります。

拭いた後、べたつきもなく、さらっとピカピカです。

※炭酸カリウム成分が白く残る場合は、軽く乾拭きか水拭きしてください。

※素手で加電水に触ると少しヌメヌメします。ゴム手袋などをご使用ください。

お掃除洗剤にはたいてい匂いがあります。すすいだ後も、においが残ります。厨房など食材を扱う場所は特に、洗剤のにおいが残っていると、食材に移ってしまわないか、気になるものです。

加電水は無臭なので、そういった心配がありません。安心してご使用いただけます。

※しつこい油汚れは加電水と同じ量のお湯で希釈し、つけ置きするとよく落ちます。

◆弊社の厨房ダクト清掃で加電水を使用した際の写真

①ご家庭や飲食店などの厨房、ダクトのお掃除

②ご家庭や飲食店のキッチン回りの建具、家電、等

③長年埃がたまっている場所や、コンセント差込口等

◆①の場合

市販の500mlスプレーボトルに加電水250ml、お湯250mlを入れ、混ぜたものを、綺麗にしたいものに吹きかけ、雑巾やキッチンペーパーで拭きとる。

※手荒れが気になる方はゴム手袋をご使用ください。

※頑固な汚れはつけ置きすると取れやすいです。

◆②、③

市販の500mlスプレーボトルに加電水(汚れがひどい場合は原液、ひどくなければ2~3倍程度に希釈したもの)を入れ、汚れた部分に吹きかけ、雑巾やキッチンペーパーで拭きとる。

今回は加電水をお掃除のアイテムとして、ご紹介させていただきました。厨房や厨房に近い場所のホコリ汚れ、また長年掃除できていなかった場所など、汚れのひどさに応じて、原液から5倍程度に希釈して、市販のスプレーボトルに詰め替えるなどしてお使いください。

※1年を目安に使い切ってください。(1年を過ぎるとpHが少しづつ中性に近づいていき、汚れを落とす効果が若干下がってきます。)

※送料はご注文の数量や場所により異なります。お問合せください。

※上記写真は紙ファイルデザイン案の手作りサンプル(2021年10月下旬納入予定)

脱プラスチックの取り組みが、様々な組織や企業で始まっています。弊社は、環境省の実証事業として採択されたアスクルさんの使用済みクリアファイルの回収に参加したことがきっかけで、どれだけクリアファイルを使用し、無駄にしているのか、気づくことができました。

そこで弊社はポリプロピレン製のクリアファイルを、古紙製の紙ファイルに切り替えることにしました。

目次

クリアファイルの原料は、ペットボトルと同じポリエステル(PET)や、ポリプロピレン(PP)、またポリ乳酸(PLA)からできているようです。弊社が使用していたクリアファイルの原料はポリプロピレン(PP)でした。

ポリエステルは、リサイクルして再原料化できるので、80%リサイクルポリエステル製のクリアファイルもあるようです。ただ、クリアファイルをPETの原料にするには、ポリエステル製のクリアファイルだけ回収して、専門業者に再資源化してもらう必要がありそうです。

弊社が使用していた、ポリプロピレン製のクリアファイルのリサイクルは、他のプラスチック製品と同様に、クリアファイルとは別のリサイクル製品になったり、サーマルリサイクル(焼却し、熱を回収する)されるようです。

今回は、弊社が使用していたポリプロピレン製のクリアファイルの製造から廃棄までのCO₂排出量を算定してみました。

下記の資料から、ポリプロピレン(PP ※1:種類はOPP)の資源の採掘・採取~輸入~原・燃料精製コンビナート~原料モノマー・原料樹脂製造~成形加工の排出原単位を調べたところ、【2.6㎏-CO₂/㎏】でした。

※1

CPP:柔らかく、少し伸縮性がある

OPP:ハリがある

出典:経済産業省 1. 容器包装リサイクルに係る情報の収集・整理 5ページ

現在、クリアファイルは、一般的に資源ごみとして廃棄され、廃プラスチックとして処理されることが大半だと考えられます。そのため、一般的な廃プラスチックの排出原単位 2,550kg-CO₂/tを参考にしました。

出典:環境省の温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン 32ページ

弊社が使用しているクリアファイル(OPP)の資源採取から成型加工、そして廃棄までのCO₂排出量は1枚当たり118.45g-CO₂ となりました。

1枚のクリアファイルの重さは23gで、弊社は年間5000枚程度使用しているため、年間のクリアファイルのから排出されるCO₂排出量は592.3㎏となります。

杉の木1本の間CO₂吸収量(林野庁 推定)は14㎏ということなので、約42本分となります。

※クリアファイルを工場から輸送する際のCO₂排出量及び、廃棄後の処理場までの輸送に伴うCO₂排出量は考慮していません。

クリアファイルと同じように、紙ファイルについても、原料から廃棄までのCO₂排出量を算定してみました。

弊社がポリプロピレン製のクリアファイルの代わりに導入した紙ファイルは古紙でできています。紙の種類を確認すると未晒包装紙ということでした。未晒包装紙のCO₂排出量を調べたところ、原材料から生産までのCO₂排出量のデータがありました。1370㎏-CO₂/t※2を使用して算定してみました。

※2 出典元に記載されている未晒包装紙の原料が古紙とは限らないため、最適な排出原単位とは必ずしも言えないことをご了承ください。

出典:紙・板紙のライフサイクルにおける CO2排出量

紙ファイルを古紙として廃棄した場合、一般的な古紙回収の流通に載って処理されると想定し、環境省の排出原単位データベースより、紙くずの排出原単位0.011t-CO₂/tを使ってみました。※紙くずが製紙産業でリサイクルされるとして整理されたデータ

1枚の紙ファイルの重さは13.5gなので、

1枚当たり18.64g-CO₂ 年間5000枚使用すると仮定すると、93.2kgのCO₂排出量となります。

出典:環境省 排出原単位 データベース

上記の算定方法の結果では、クリアファイル1枚当たり118.45g-CO₂に対して、紙ファイル1枚当たり18.64g-CO₂となり、ポリプロピレンのクリアファイルの方が紙ファイルより約6.4倍のCO₂を排出していることになります。

※LCAの専門家ではないので、排出原単位の選択が適切ではない可能性があることをご了承ください。

今回、2つの製品のCO₂排出量を調査してみました。前提条件が違う部分も多々あるので、一概に言えませんが、弊社ではやはり、ポリプロピレンの製のクリアファイルから紙ファイルにすることが、脱炭素化につながると判断し、切り替えを実施しました。

原料採取から廃棄までのCO₂排出量を一つの軸にする考え方はありますが、そもそも紙の原料は木材で、木材は大気中のCO₂を吸収したものなので、それを最終的に焼却処分しても、プラスマイナス0、つまりカーボンニュートラルと言えるかもしれません。

また、プラスチックを使わないことの意義は、温室効果ガス削減だけでなく、自然界に流出する量を減らすことにもあります。

近年頻発、激甚化する洪水等の災害時に、生活の中で使うプラスチック製品がやむを得ず海へ流れてしまうことは、これまでも、そしてこれからも発生する事実です。

海洋生物や海洋環境に悪影響が出るプラスチックを、できる限り生活の中からなくしていくことが、温室効果ガス削減と同等に大切なことだと考えます。

脱プラスチックの取り組みは、様々な組織や企業で始まっています。アパレル関係のお店ではプラスチック袋を紙袋にしている所も増えました。一方で、プラスチックじゃなければ何でもいいのか、というものではありません。

紙袋の原料が熱帯雨林を伐採してできたバージンパルプで、紙袋を使った後、古紙ではなく燃えるゴミとして廃棄してしまったら、その使用頻度により、プラスチックよりも多くのCO₂を排出することになる可能性もあります。

クリアファイルもそうですが、まずは使用頻度を減らし、何度も使いまわすなどして、使い捨てしないことが大切です。プラスチックは本来丈夫で使いやすい素材なので、1枚のクリアファイルを10年、20年使えば、紙ファイルを使い捨てするよりもずっとCO₂排出量を抑えられるかもしれません。

今回、弊社が紙ファイルに切り替えたことで、プラスチックの使用頻度を減らし、廃棄量を減らし、温室効果ガスの削減にもつながればと考えています。

また、紙ファイルを手にした方々が、今回の脱プラ(プラスチックファイルから紙ファイルへの切替)について、どんな考え方で、何を重視したのか、それがどう脱炭素につながっていくのか、考えるきっかけになれば幸いです。

※参考:一般社団法人プラスチック循環利用協会

プラスチックリサイクルの基礎知識 2021

※2023年5月24日に一部の数値を修正致しました。

昨今テレビやニュースでも目にすることが増えてきた”SDGs”。弊社でも取り組みを強化しようとしています。

手始めとして今回は、”SDGsについて知る!”をテーマにまとめてみました。

「SDGsってなんだっけ?」という方は冒頭のこれだけは押さえておきたい”SDGsって何?”から、

具体的な取り組みの進め方については、SDGsと事業内容の紐づけから始めました-マッピング-からご一読頂けると幸いです。

.png)

目次

SDGs(エスディージーズ)とは、持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)の略称です。

持続可能でより良い地球環境を目指す為に設定された、2030年までに達成すべき国際目標です。

「誰一人取り残さない」という理念のもと、ジェンダーや貧困、教育、気候変動等に関する、17の目標と、達成に向けた指標となる169のターゲットで構成されています。

SDGsは2015年9月の国連サミットで採択され、国連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げられました。

世界では、貧困や飢餓に苦しむ国や水資源に恵まれずに苦労する国、十分な教育が受けられない国などがあるように地球規模でみると人類は様々な問題に直面しています。

今は辛うじて生活出来てもこのままでは地球がもたない。

そこで持続可能な世界を作るために設けられたのがSDGsです。

2分でわかる!解説アニメをおすすめします。↓

(出典:SDGsジャーナル)

実際にどのような目標とターゲットで構成されているのか見ていきます。

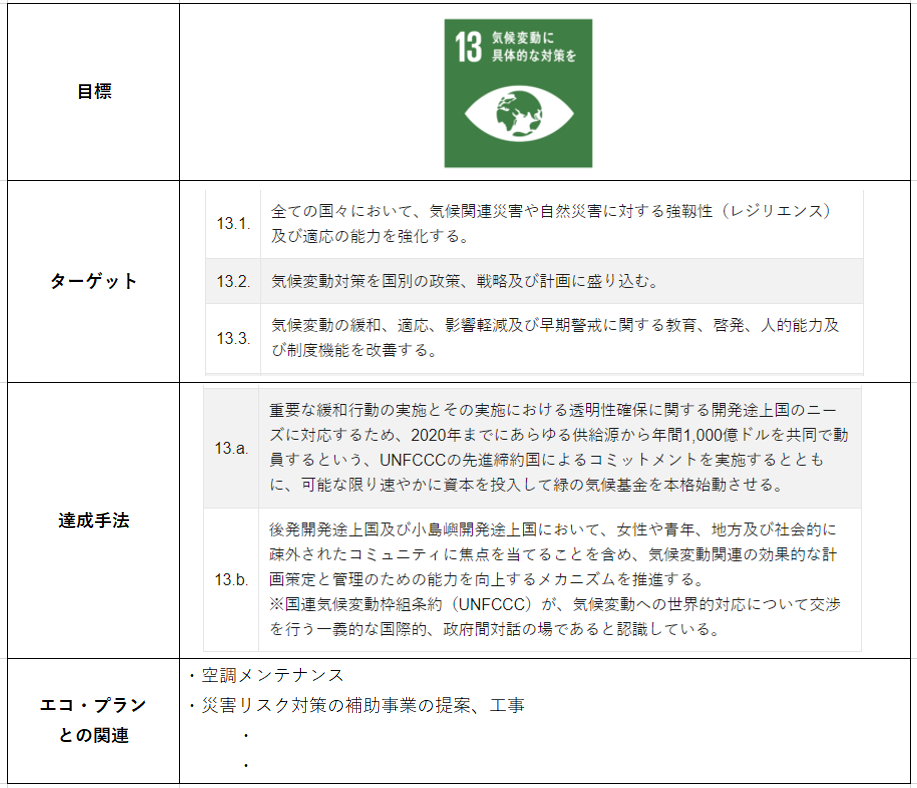

例として弊社の事業内容と関連性のある「気候変動に具体的な対策を(目標13)」について確認してみます。

目標を達成するためのターゲットの詳細内容は以下です。

目標番号(13.)+数字(1)がターゲットを指します。

| ターゲット | 内容 |

| 13.1 | すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性(レジリエンス)及び適応力を強化する。 |

| 13.2 | 気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。 |

| 13.3 | 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。 |

また、ターゲットを実現するための実施手段がセットで明示されています。

目標番号(13.)+アルファベット(a)が手段、手法を指します。

| 実施手段 | 内容 |

| 13.a | 重要な緩和行動の実施とその実施における透明性確保に関する開発途上国のニーズに対応するため、2020年までにあらゆる供給源から年間1,000億ドルを共同で動員するという、UNFCCCの先進締約国によるコミットメントを実施するとともに、可能な限り速やかに資本を投入して緑の気候基金を本格始動させる。 |

| 13.b | 後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において、女性や青年、地方及び社会的に疎外されたコミュニティに焦点を当てることを含め、気候変動関連の効果的な計画策定と管理のための能力を向上するメカニズムを推進する。 |

このような感じで内容がまとめられています。やや難しいです。

各国で何をすべきかという内容になり、各企業や団体が具体的にどう落とし込み、どう取り組んだらいいのかというのが書かれていません。

これがSDGsをより難しく感じさせる要因でもあり、業務内容との関連付けがしづらく感じる担当者は多いようです。

弊社ではまず、17の目標と169のターゲットを見渡し、事業と関連性のある目標が何かを確認する作業(マッピング)を行いました。

弊社の事業内容は空調メンテナンス、住環境開発(浴室リフォーム)、補助金コンサルティング、etc…となりますので、これらと紐づけられる部分を探しました。

◆弊社の事業内容(詳細)はこちらよりご覧いただけます。

目標1~17までのマッピング表をExcelで、以下のように作成しました。

※例として、目標13のマッピング表を掲載します。

ターゲットと手法を分けて記載すると、見やすくなりました。

自社の事業内容とSDGsとの関連性については、現在も確認作業を継続中です。

マッピングを行って感じたのは、「・・・他部署の業務内容がよく分からない。」ということです。

それぞれの部署で何をしているか分かっていないと、当然SDGsとの関連性を見つけることが難しくなります。

その為、他部署で働く社員にヒアリングしたり、資料をもらったりしながら、情報収集を行いました。

SDGsについて探る作業は、自社の業務内容をより深く知り、考えるきっかけになるとも言えそうです。

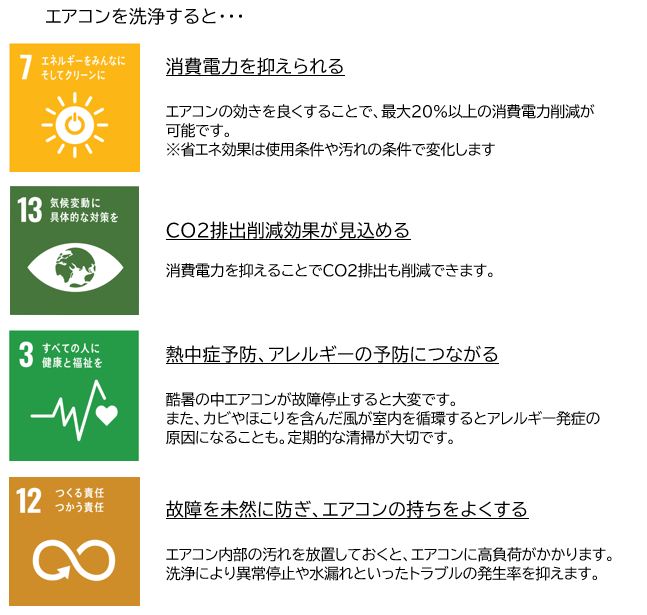

空調メンテナンスに焦点を当てて考えてみました。

弊社では年間4万台以上のエアコンクリーニングを行っておりますが、エアコン洗浄(OH:オーバーホール)のメリットをSDGs目線で考えました。

エアコンのOHのメリットをピックアップしてみると、「エコ・プランでOHすることのメリットは何か?」というのが気になってきました。

”エコ・プランとして、SDGs目線で出来ていることは何か?”と掘り下げた時、以下のようなメリットが見えてきました。

(出典:SDGsジャーナル)

意外と色々な側面でSDGsと紐付けられることが分かりました!

SDGsと事業内容の関連性を考え始めると、自社の強みといった再発見にもつながりそうですね。

SDGsの特徴としては、17の目標と169というターゲットという情報量の多さが挙げられます。

全て網羅しようと考えると大変ですが、事業と関連性のある部分を少しずつ掘り下げる形で見ていくと、「すでにSDGsに取り組めている」と感じられるような発見があるのではないでしょうか。

弊社も引き続きマッピング作業を行い、取り組みを進めて参ります。

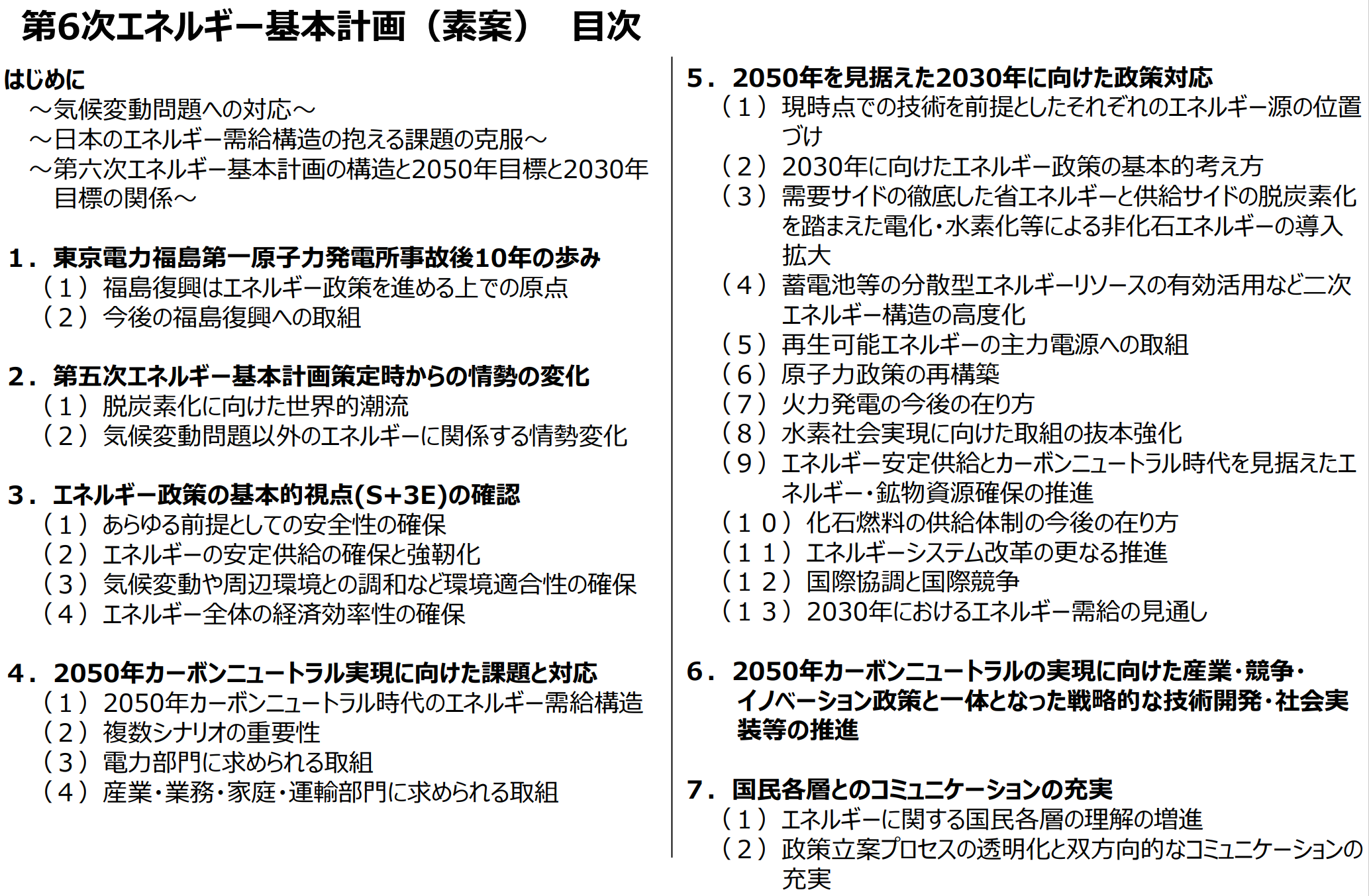

先日第6次エネルギー基本計画の素案が公開され、計画の決定が間近と見られています。

昨年秋から本格的な見直しの議論が進められており、その様子は最新動向!~新たな「エネルギー基本計画」に向けて~でもお伝えしましたが、今年4月に出された「2030年までに2013年比温室効果ガス46%削減」という宣言により更なる検討が不可欠となりました。

今回は、新たな2030年目標を受けて発表された素案について、ポイントをご紹介します。

7/21に開催された基本政策分科会(第46回会合)において、第5次エネルギー基本計画見直しの議論をまとめた素案が初めて公開されました。その後、7/30、8/4にも会合が開かれ、修正した素案②が公表されています。

通常は月に1回程度の開催であるため、この開催頻度からも最終調整の段階であることが伺えます。

出所:基本政策分科会第48回会合(8/4) 資料3 p.2

前回の計画と比較して感じた主なポイントは、

です。

福島第一原発事故に関しては、2011年以降初めて発表された第4次計画では章を設けた記載がありましたが、第5次計画では章立てはなく、分散的な記述のみでした。

2021年は事故から10年という節目でもあるため、わずか4ページではありますが「東京電力福島第一原子力発電所事故後10年の歩み」という章が頭に設けられています。

そして、2030年に向けた具体的数値の圧倒的な増加は大きな変化です。第5次でも、2030年への対応策が大半を占めていましたが、具体的数値は非常に少なかったです。2050年に向けた対応の記載も大幅に増加しています。

今回の記事では、具体的な対応の中身について 「電源構成」「再エネ」「省エネ法」の3点からご紹介します。

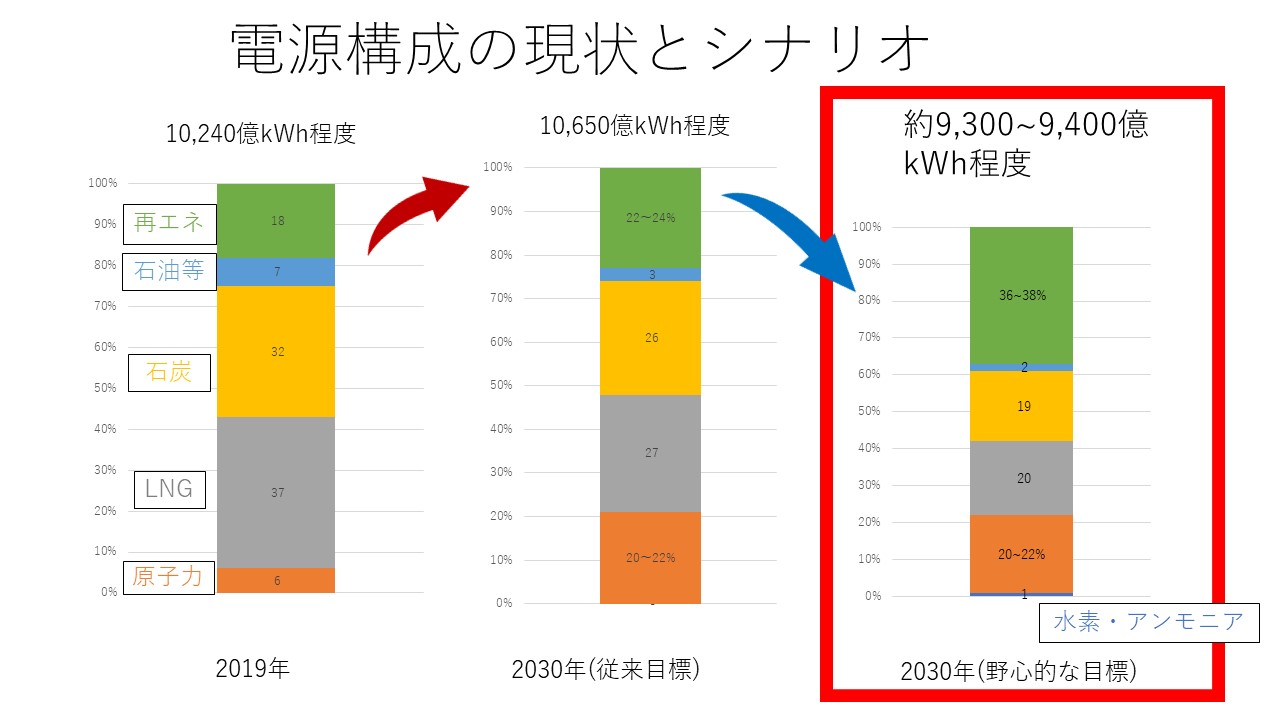

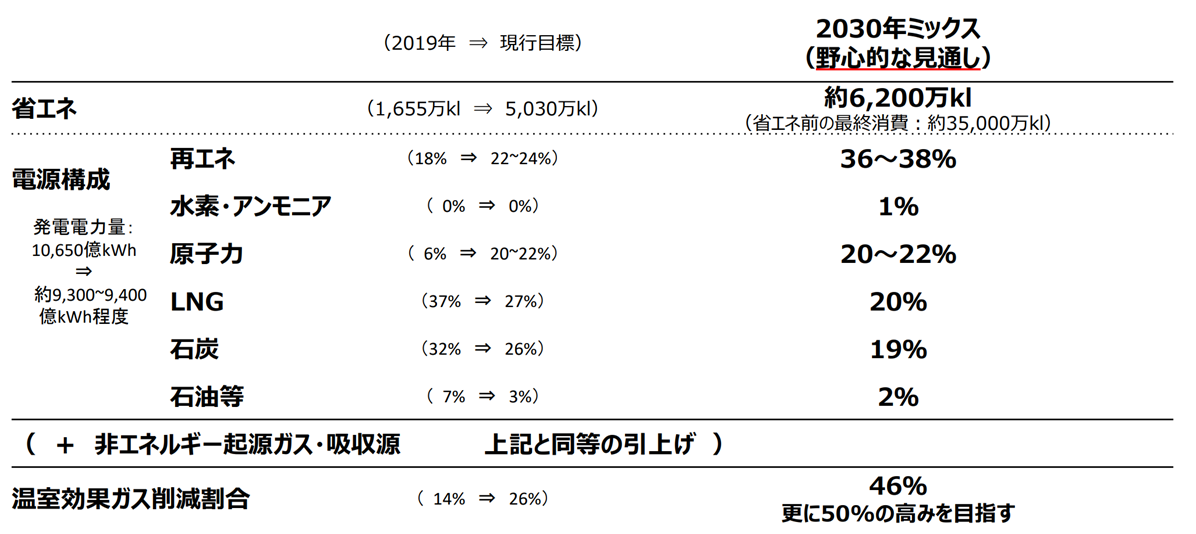

従来の日本の温室効果ガス削減目標は、2013年度比26%削減でした。2015年に、この目標に整合的な電源構成シナリオが示され、基本とされてきました。

今回2013年度比46%削減という新たな目標の表明により、電源構成シナリオも大幅に見直されています。

発電量については、従来では2019年度の水準よりも約400億kWhの増加を見込んでいましたが、840~940億kWh程度の減少想定へと変わっています。これは2019年度発電量の8~9%相当の削減を意味しています。

また、4人家族の平均年間電力消費量が5,500kWhであることを考慮すると、1500~1700万世帯もの年間電力消費量に相当します。

単身や2人暮らし世帯も多いことを考えると、かなりの量の省エネが必要となるシナリオが発表されたことが分かります。

内訳としては、石炭が19%、LNG(天然ガス)が20%へと若干ではあるものの減少、22~24%とされていた再エネが36~38%へと拡大しています。また、新たな非化石電源として水素・アンモニアが組み込まれました。

一方、原子力は20~22%のまま据え置かれています。福島第一原発事故から10年経過した現在、原発の発電量は約6%という再稼働状況であり、9年後に大きく状況が変わっている可能性は低いと思われます。

基本政策分科会 第48回会合(2021/8/4) 資料3 p.12

①の項で示したように、新たな電源構成シナリオでは、再エネの大幅な拡大を想定しています。

再エネの導入拡大を実現するためには、どのような方策が必要なのでしょうか。

素案の中でまとめられている政策についてご紹介いたします。(詳しく知りたい方は、素案②のp.49~記載の「再生可能エネルギーの主力電源への取組」をご参照ください。)

まず、再エネ全体にかかわる重要な政策に以下の2つがあります。

出所:環境省、「再エネの更なる導入に向けた環境省の取組方針」 (2021/7/6)

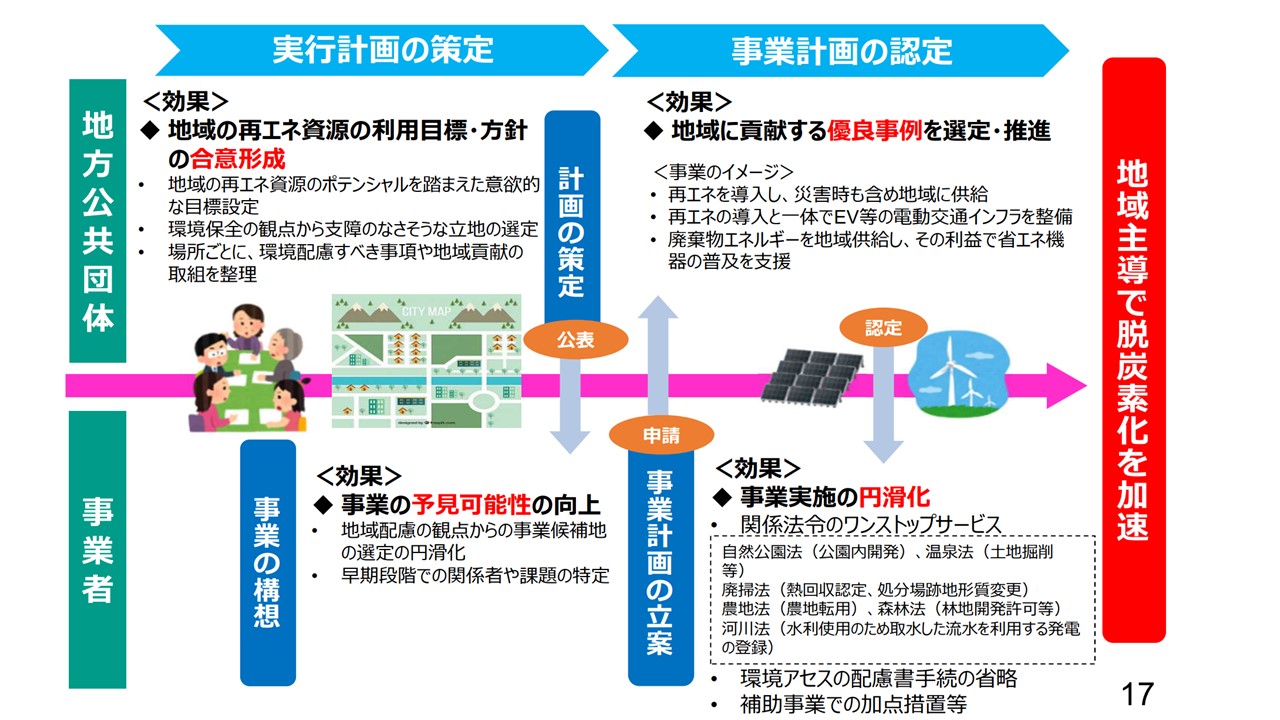

今年の3月に閣議決定、6月に公布された改正温対法では、地方公共団体の実行計画に再エネ活用促進を定めることが促され、適合認定を受けた市町村はワンストップで手続きが出来ることになりました。

その再エネ促進策として、各種再エネに適した地に対し、促進区域の設定を推進しようとしています。(=ポジティブゾーニング)

また、再エネの自立化を促し、コストを低減していくためには、再エネを電力市場に統合することが必要になります。

これまでの再エネ電力は、ほとんどがFIT制度により固定価格で政府に買い取られていたため、電力市場の価格変動の影響を受けにくい状況でした。

しかし、それでは発電量が変動する再エネに合わせて需給を調整する力が働きにくく、国民が電気料金の一部として負担するFIT賦課金の増大も深刻なため、2022年度より並行してFIP制度(電力市場の変動に合わせて、政府の補助額を設定)も開始されることになっています。

個別のエネルギー源については、再エネ拡大を牽引してきた太陽光以外の推進策も具体化されてきています。

温対法の改正により、「適地なのに規制で導入できない」「規制により開発までの時間が長すぎる」等の障壁が減ることを期待していきましょう。

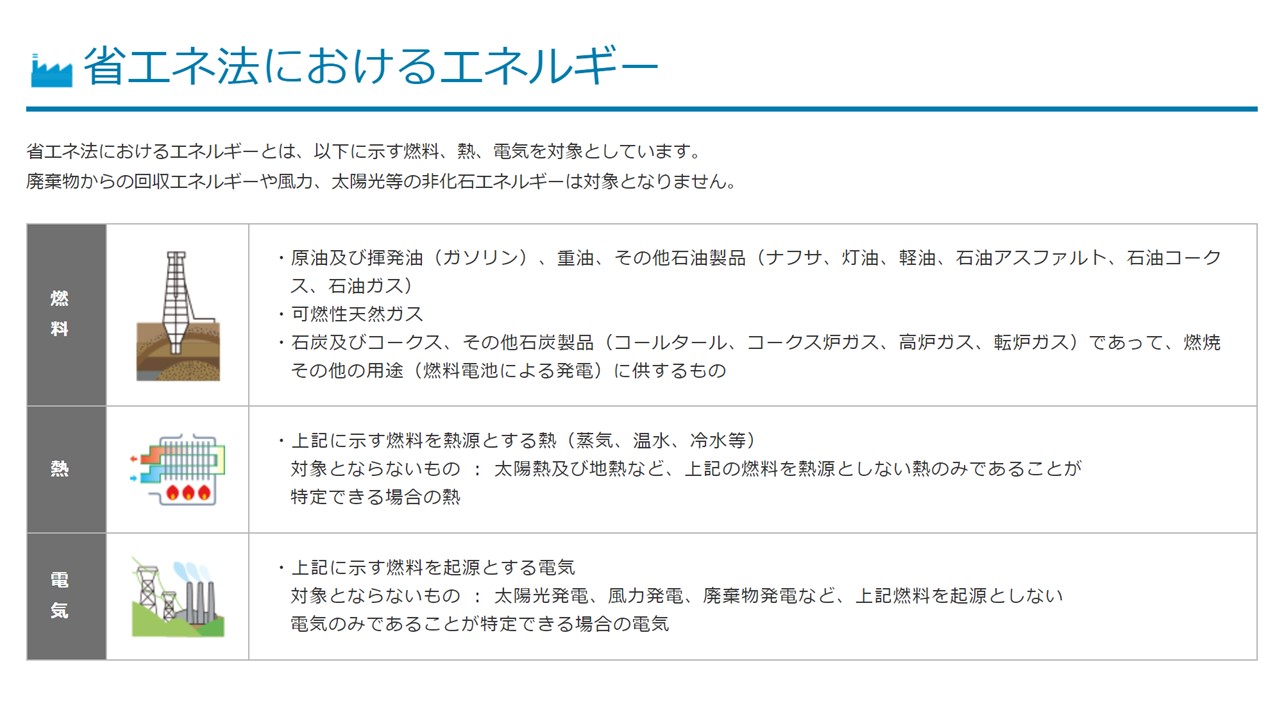

省エネを推進していくための策として、省エネ法(「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」)の改正が検討されています。

主に見直されているのは、以下の2点です。

出所:省エネ法の概要

省エネ法は、オイルショックによる化石エネルギーの逼迫時に「国内での化石エネルギーの使用合理化」を目的に制定された法律です。したがって、現行の省エネ法の範疇には、再エネや水素・アンモニア等の非化石エネルギーが含まれていません。

法律上の「エネルギー」の定義を変更することで、「すべてのエネルギー」の使用に対し合理化・効率化を促すことが可能になります。当たり前のようですが、法律上明記されることで、事業者に対する要請、規制が行いやすくなります。

また、これまで電力の需要側に対しては、季節や時間帯による変動を少なくすることが求められていました。(=「電気の需要の平準化」、H26年改正で追加)

しかし、変動する再エネ電源の導入拡大に対応するためには、電力需要を柔軟に調整することが非常に重要です。晴天や風の強い時間帯に需要を増やし、天候の悪い日・時間帯に需要を減らすことが求められます。

このように需給バランスを調整しやすい仕組みを作るために、省エネ法の表現も改正が検討されています。

今回の計画では「2030年」に関する数値目標が多く示されています。”9年後”は少し先だと感じる方も多いかもしれませんが、エネルギーの世界では「明日」といえるほど近い未来です。

発電設備や従来の製造設備・技術を新しくしたり、インフラを整備したり、研究室レベルの技術を実装したりするには、かなりの年月が必要なためです。

しかし、その「近い未来」に向けた目標が示されたことで、今すぐ、具体的に取り組みを始めやすい環境が出来つつあります。

「2030年に間に合わないから意味がない」のではなく、今出来ることを着実に積み重ねていくことが大切です。見据えるべきは2050年カーボンニュートラル実現(2050年も決して遠い未来ではありません)であり、スピード感を持った行動が必要です。2030年はその中間目標にすぎません。

補助金事業を活用してみる、自社の温室効果ガス排出量を算出してみる、等小さな一歩が非常に重要だと思います。一緒に省エネへの取組を進めていきませんか。

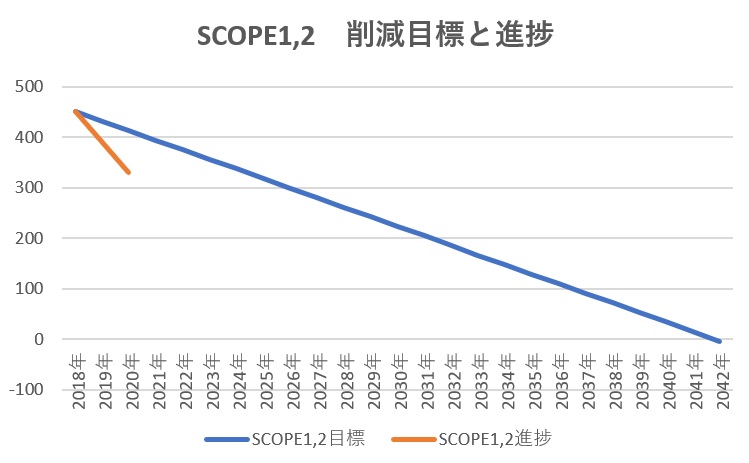

弊社の2020年度のSCOPE1,2を算定しました。

2020年度のSCOPE1(直接排出)であるガソリンとガスの温室効果ガス排出量は、特に削減のための取り組みはしていないのですが、255.4 t-CO₂/年で、前年比 94.1 % 約 5.8 % の削減となりました。

※排出原単位は環境省 Ver.3.1(EXCEL/5.73MB)<2021年3月リリースを参照

弊社の2020年度のSCOPE2(間接排出)である電力からの温室効果ガス排出量は106.8 t-CO₂/年 と 前年比 91 % 9 % の削減となりました。

※各電力会社の係数は「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)-R1年度実績- R3.1.7環境省・経済産業省公表」を参照

2019年度は、6月から6拠点の再エネ切替を実施したため、7月以降の排出分が0になっていましたが、2020年度は、再エネ切替した6拠点の1年間分の電気が0になった影響だと考えられます。

※仙台TCは2020年9月に再エネに切り替えましたが、その電気使用量は全体の割合の1%未満

SBT目標のメインは、SCOPE1,2に対しての削減ですが、2020年度のSCOPE1,2の合計は 362.3 t-CO₂/年 前年比 93 %、つまり 7 %の削減となりました。

2020年度も、SCOPE1,2 を削減することができました。2021年は、全国の付属施設の再エネ化や、名古屋オフィス、大阪cktcの再エネ化も加わる予定なので、SCOPE2の削減が期待されます。

電力に関して、その後の課題は、テナントを利用している3拠点のオーナー様との交渉となります。

一方、SCOPE1のガソリンやガスの削減については、商用バンの電気自動車販売予定はなく、先が見えない状況となっています。

今後もできる部分を着実に脱炭素化してまいります。

今回は国や地方自治体が実施している省エネ診断についてご紹介します。無料のものと有料のものがありますが、有料でも1万程度の費用で受けられます。

省エネの基本は「見える化」です。

専門家にアドバイスを貰うことで「省エネ」「資金」「補助金」「投資回収」といった内容をすべて把握できますので、意思決定までスムーズにアプローチできます。是非ご活用ください。

以下が、省エネ診断を無料で行っている補助団体です。団体名をクリックするとHPページに飛ぶことが出来ます。

| 団体名 | 対象 | 費用 |

| 省エネルギーセンター | 全国 | 10,450円もしくは16,500円 |

| 環境共創イニシアチブ | 全国 | 9,200円もしくは14,000円 ※経済産業省の省エネ補助金の採択に加点されます。 |

| クール・ネット東京 | 東京都の事業所 | 無料 |

| 新宿区 | 新宿区の事業所 | 無料 |

| 神奈川県 | 神奈川県の事業所 | 無料 |

| 埼玉県 | 埼玉県の事業所 | 無料 |

| 茨城県 | 茨城県の事業所 | 無料 |

| 栃木県 | 栃木県の事業所 | 9,200円もしくは14,000円 |

| 群馬県 | 群馬県の事業所 | 無料 |

お金を掛けて設備更新する内容だけでなく、お金を掛けない運用改善についても具体的な提案を受ける事が出来ます。

中には、環境共創イニシアチブのように設備更新などの省エネ補助金を申請する際に“加点評価される” 省エネ診断もあります。

国や地方自治体の省エネ診断をうまく活用すれば、賢く省エネや設備投資をすることができます。様々な自治体の省エネ診断がありますので、詳しくは各自治体に問い合わせてみてください。

どの省エネ診断がいいの?など、ご不明な点やご質問があれば弊社にお問い合わせください。

東日本営業部 竹下

企業が科学に基づく温室効果ガス削減目標を設定するSBTに、2020年4月から【中小企業向けの新たな申請ルート(Target Setting Letter for SMEs)】が導入されました。

費用も1,000米ドル(¥110,628※2021/7/7時点)と、これまでのSBT認定費用4,950米ドル(¥547,562※2021/7/7時点)より、ハードルが下がったこともあり、弊社は、英語が得意ではありませんが、中小企業向けのSBT認定に挑戦することにしました。

目次

中小企業向けSBTの申請書類は https://sciencebasedtargets.org/resources/?p=resources の SME Target Setting Letterからダウンロードできます。

申請書は英文ですが、7ページと、通常のSBTコミットメントレター(43ページ)の6分の1で、説明文が2ページあるので、実際記載が必要なのは署名するページ含め5ページです。

回答項目は30項目で、そのうち、会社名や担当者、連絡先などの特に準備が不要な項目を除くと、排出削減に関する項目は10項目です。

Google翻訳を活用しながら読み解いていくと、複雑で難しい項目はほとんどないので、作成しやすく、だいぶハードルが下がっていると感じます。

申請に必要なポイントは大きく分けて下記の3つでした。

SCOPE1とは、事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(ガソリンや都市ガスなど、使った場所で温室効果ガスが発生するもの)です。

SCOPE2とは、他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴う間接排出(電気など、使った場所と温室効果ガスが発生する場所が違うもの)です。

詳しくは【SBT目標 SCOPE1,2算定に挑戦!】何から始めればいいの?をご覧ください。

中小企業向けSBT申請書には、目標の選択肢があらかじめ提示されており、その中から選ぶ仕様になっています。そのため、会社として目指すレベルを決めておく必要があります。

※2021年に提出する場合、提出するデータは、2019年以降のものでなければなりません。

申請書には「あなたの会社がスコープ 3 の排出量を測定して削減することを確認してください。 」という設問があります。細かな算定データや算定方法は確認されませんが、SCOPE3も算定することと、削減することが求められます。

SCOPE3の算定についてはこちらをご参照ください。

※削減目標達成のためにオフセットを使用することはできません。

※中小企業向けSBTの認定後は毎年、状況を報告する必要があります。

毎年更新される【中小企業向けSBT目標設定レター】の2021年4月版をGoogle翻訳をもとに、和訳しました。

ニュアンスに多少違いがあると思いますが、英語が得意ではない中で、中小企業向けSBT認定を目指す方々のお役に立てばと思い、下記にデータを置きます。

中小企業向けSBT申請書類 https://sciencebasedtargets.org/resources/?p=resources の 【 SME Target Setting Letter 】をダウンロード

ダウンロードした書類はPDFのため、PDFからwordに変換(弊社は無料の変換サイトを活用)

wordにした申請書の解答欄に必要事項を入力

(Google翻訳を活用し、英語で入力。下記和訳を参考にしてください。)

※社内承認で日本語版が必要な場合は、SBT SME 目標設定レター 2021.4(和訳)をword変換し、使ってください。

社内承認後、完成した書類をPDFに変換する

targets@sciencebasedtargets.org 宛にメールに添付し送信

※弊社は送付文もGoogle翻訳を活用し、シンプルに作成しました。

※すぐにSBTから自動返信メールが届きます。

内容についてのメール返信は、混み合い状況もあり、10日前後~2週間かかる場合があるようです。

※弊社の場合、目標設定レターを送ってから10日後に、無事審査が通り、弊社の目標が認められた内容のメールが届きました。

前回のメールから2週間弱後、請求書が添付されたメールが届きました。

弊社は海外送金の経験がなかったので、日ごろから付き合いのある銀行の担当者を通して、手続きをしました。

コロナの関係で銀行の窓口の予約がなかなか取れない状況もあり、1週間弱かかりました。

支払いを済ませ、控えをPDFにして、支払い証明として先方にメールで送信しました。

SBT事務局にて支払いの確認が完了すると、メールが届きます。文中のcommunications welcome pack と記載された部分にリンクが設定されており、クリックすると、ロゴのダウンロードURLを含む5枚の資料が開きます。資料内容を確認し、ロゴのダウンロードを行いました。

※これまで連絡を取っていたチームとは異なり、認定後はコミュニケーションチームになるようで、資料の中に「連絡先を送ってください」と指示があり、連絡先を送りました。

SBTiウェブサイトへの会社名の掲載は、2021年8月23日に登録され、確認することができました。

※登録されていた会社名が提出した英文名のものと違っていたため、確認に時間がかかりました。もっと早く掲載されていた可能性があります。(修正依頼中)

※【ECO】で検索すると出てきます。

SBTの公式サイトでは、【行動を起こす企業】、つまり、SBT認定された企業が検索できます。SBT認定されると、SBT公式サイトに掲載されます。

◆掲載されている企業を検索する方法は下記の通りです。

①SBT公式サイトの【行動を起こす企業】をクリックし、【会社に会う】をクリックする

②検索小窓に検索したい企業を入力

出典:https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action

SBTのロゴを、SBT認定されていない企業が使うことはできません。SBT認定されれば、ロゴをパンフレットやWEBサイトに使うことができます。※どこに掲載するかは、承認が必要です。

SBT認定済みの大企業は、下記の図のようなサプライチェーン目標を持っていることがあります。下図の「SBT目標を設定させる」「科学に基づく削減目標を設定させる」というのは、中小企業向けSBT認定を持っているか、ということにつながります。

つまり、中小企業向けSBT認定を持っていれば、こうした企業と取引ができる、競争で優位に働くと考えられます。

※日本で、中小企業版SBT認定企業は現在10社

出典:環境省

※こちらもご参考まで。中小規模事業者のための脱炭素経営ハンドブック

今回ご紹介した内容は、すでに公開されている英文の情報を、わかりやすく解説したものです。

弊社の中小企業向けSBT認定までの経験を共有することで、同じように中小企業向けSBTに関心がある方々にとって、取り組むハードルを少しでも下げ、「挑戦してみよう」という機会につなげられたら、嬉しいです。

SBTの目標を設定すると、世界の基準に照らし合わせたときの自社の位置が良くわかるようになります。他社の取り組みに対して親近感を持つことができ、削減への動機づけにもなり、視野が広がります。

これまで関心のなかった経営層への理解につながる可能性もあり、色々な意味でおすすめです。

弊社では、中小企業向けのSBT認定を目指す企業様に対して、SCOPE算定から認定までのお手伝いをしていきたいと考えています。ご関心がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

2021年8月9日、「気候変動に関する政府間パネル(IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change)」の新たな報告書と政策決定者向けの要約が発表されました。

IPCCは1988 年に国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)により設立された組織で、人為的な要因で起こる気候変化や影響、適応及び緩和方策に関して、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的としています。

世界の科学者が発表する論文や観測・予測データをもとに、政府の推薦などで選ばれた専門家がまとめたものが報告書として公開されます。

様々なサイトで簡易的な内容が紹介されていますが、企業の脱炭素目標や、シナリオ分析を行う上で、必見の報告書なので、詳細をご一読されることをお勧めいたします。

目次

第6次報告書の「自然科学的根拠」政策決定者向け要約の、原文と和訳は下記のとおりです。

■原文:https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/

※Full Reportは 3949ページあります。

■和訳:第 1 作業部会報告書(自然科学的根拠)政策決定者向け要約(SPM)の概要

| 報告書名 | 公表年 | 原文URL | 和訳URL |

| 第1次報告書 | 1990 | https://www.ipcc.ch/report/climate-change-the-ipcc-1990-and-1992-assessments/ | ― |

| 第2次報告書 | 1995 | https://www.ipcc.ch/report/ar2/syr/ | ― |

| 第3次報告書 | 2001 | https://www.ipcc.ch/report/ar3/syr/ | 統合報告書日本語訳 |

| 第4次報告書 | 2007 | https://www.ipcc.ch/report/ar4/syr/ | ■政策決定者向け要約 ■第2作業部会 技術要約 |

| 第5次報告書 | 2014 | https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/ | ■「政策決定者向け要約」 ■「技術要約」←おススメ‼! |

| 1.5度特別報告書 | 2018 | https://www.ipcc.ch/sr15/ | 1.5℃特別報告書 SPM 環境省による仮訳【2019年8月】 |

| 気候変動と土地 特別報告書 | 2019 | https://www.ipcc.ch/srccl/ | 土地関係特別報告書 SPM 環境省による仮訳【2021年3月】 |

| 変化する気候における海洋と雪氷圏 特別報告書 | 2019 | https://www.ipcc.ch/srocc/ | 海洋・雪氷圏特別報告書 SPM 環境省による仮訳【2021年3月】 |

上記の仮訳以外にも、各種概要や要約が環境省HPに紹介されています。

テレビや様々なセミナー、講演会で気候危機の状況を解説している、国立環境研究所の江守氏が、最新のIPCC報告書を動画で解説したものがYou Tubeで公開されています。

出典:環境省 江守さんの【速報版】IPCC執筆者が独自解説!「気候変動 国連最新レポート」

この動画の中で、特に紹介したい内容を簡単にピックアップします。

3年前までは、気温上昇を2度に抑えることが野心的目標とされ、日本や世界各国の企業が2度に抑えるための削減目標を設定しました。その目標も容易ではないとされる中、2019年後半から1,5度に抑えることが削減目標の世界的スタンダードになっています。

今回のIPCCの報告書では、1.5度に抑えられた場合と、2度の場合の影響をより具体的に提示し、1.5度に抑える必要性を訴求しています。

.jpg)

今回2300年の海面水位の予測値が提示されました。最大で15mという、驚くべきものです。

2300年は、当分先のように思えますが、今後さらに研究が進み、予想外の変化も出てくるなどして、予測が早まることは十分に考えられます。

【産業総合科学研究所の海面上昇シュミレーションシステムで15mとした場合の地図】

東京都や神奈川県、埼玉県が・・・千葉県が島に。

北海道や九州もこの機会に見てみてください。

海面上昇シュミレーションシステム

例えば、下記のようなリスクイメージです。(レポートを参考に推測)

・北極や南極の氷床が溶解し、冷たい海水が深く沈み込むことで発生する海流がなくなる

→ 海洋生物に甚大な影響を与える

→ 同時に海流によって作り出されていた偏西風や季節風の流れが変化する

→ 巨大な熱波(巨大山火事)と豪雨(巨大台風)と洪水が、世界と日本各地で同時多発

→ インフラが破壊され、海産物も農産物も収穫量が激減

→ 各国が輸出規制を発令し、食料不足が起こる

→ そうした中、新たに発見された感染症が世界規模で萬栄

→ 飢餓や生活苦から世界各地で紛争勃発

IPCCのレポートが、どんなふうに作成されているのか、ご存知でない方も多いのではないでしょうか。

世界の優秀な科学者が、気の遠くなるような膨大な時間と労力を使って作成された論文を、研究仲間や同じ専門家の厳しい査読を経て、それらをさらにまとめて一文一文検討した末に完成したレポートです。

全ての査読内容が公開されており、その包括性と厳密性と透明性にまさるレポートは、地球上には存在しないかもしれません。

一人の学者の発言や、一冊の本の批評とは、レベルが違うものであることがわかります。

※査読とは、学術雑誌などで、提出された原稿を同分野の専門家により、誤りの有無や掲載の適否について評価、検証し、意見を出すこと

今や、世界中の政治家や企業、地方都市が、将来への見通しを決めるうえで最も重要とする課題となった気候変動、その現状を知るうえで、IPCCのレポートほど、重要なものはないと言えます。

IPCCのレポートはインターネット普及の恩恵もあり、世界中、誰でも無料で見ることができます。

IPCCレポートや江守氏の解説には簡単に比較はできないとありますが、1.5度に達するのが10年早まった、とする見方もあります。これからさらに早まる可能性もあります。

全国的な台風や豪雨の影響で日本各地に被害が出ている中、仕事で見る必要がある方はもちろんですが、自分自身や家族の将来、友人、近隣の方にとっても、重要な情報と言えます。真剣に向き合う時間を作って、未来を想像して考えてみる必要がありそうです。

2020年2月末に、三郷オフィスに太陽光発電を設置してから1年以上が経過しました。設置当初の発電予測に対して、実際の発電量がどうなっていたのか、検証しました。

結果は、予測より9%多い発電量となりました。昨年の7月は長雨で日照時間が少ない中でしたが、曇りでも発電効率がよいタイプのパネルだったこともあり、予測を上回る発電量でした。

三郷CKTCの太陽光発電を接続している従量電灯の消費電力から、買電電力を差し引いた分を、自家消費分とした場合、太陽光発電で発電した電力のうち、どれくらい使ったか、検証したところ、67%でした。

夜間、太陽光発電が利用できない時間帯で、蓄電池でも賄いきれなかった分や、休日の未利用分が影響していると考えられます。

蓄電池は家庭用の小さなタイプが2台ついているのですが、発電した電力に占める蓄電できた割合は平均で30%でした。そのうち放電して使った割合は77%でした。

太陽光発電の導入効果は、一般的に電気代が高くなるほど、高くなります。近年毎年上がる再エネ賦課金の影響もあり、電気代自体が高くなってきているため、太陽光発電の導入効果が高くなっています。

太陽光発電のコストが原発より安くなるという経産省の発表がある中で、カーボンプライシング導入やTCFDの義務化の議論も現実味を帯びてくる昨今、再エネの需要が増えれば、再エネの価格にも影響し、電気代がどう変化していくのかは、不透明です。

自家消費太陽光発電は、そうした価格変動の影響を緩和してくれる役割も果たしそうです。

令和3年、温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)が改正されました。地方自治体に対しても、施策目標が追加され、認定制度が創設されました。今回はこの認定制度について、ご紹介します。

■温対法の第2条 6から抜粋した内容は下記のとおりです。

「地域脱炭素化促進事業」とは太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化(次条に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、地域の自然的社会的条件に応じて当該地域における社会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出の量の削減等を行うことをいう。以下同じ。)のための施設として環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるもの(以下「地域脱炭素化促進施設」という。)の整備及びその他の地域の脱炭素化のための取組を一体的に行う事業であって、地域の環境の保全のための取組並びに地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組を併せて行うものをいう。

※出典:地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照表

つまり、「地域脱炭素化促進事業」とは、再生可能エネルギーを利用した脱炭素化及び、地域の環境保全と地域経済の持続的発展を合わせた取り組み、と言えそうです。

温対法 第22条の2から抜粋した内容は下記の通りです。

地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該地域脱炭素化促進事業の実施に関する計画(以下「地域脱炭素化促進事業計画」という。)を作成し、地方公共団体実行計画(第二十一条第五項各号に掲げる事項が定められたものに限る。以下この条において同じ。)を策定した市町村(以下「計画策定市町村」という。)の認定を申請することができる。

※出典:地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照表

つまり、【地域脱炭素化促進事業計画】とは、単独または共同で「再生可能エネルギーを利用した脱炭素化及び、地域の環境保全と地域経済の持続的発展を合わせた取り組み(地域脱炭素化促進事業)」をしようとする者が、下記の定めに沿って、作った実施計画のことです。

この計画を、地方公共団体実行計画策定済みの市町村に申請することができ、要件を満たせば、認定される、つまり、市町村のお墨付きがもらえることになります。

この【地域脱炭素化促進事業計画】は、まだ検討中の部分もあるようですが、改正された温対法では、次に掲げる事項を記載しなければならない、と記載されています。

① 申請者の氏名 又は名称及び住所並びに法人にあたってはその代表者の氏名

② 地域脱炭素化促進事業の目標(温室効果ガスの排出の寮の削減等に関する目標を含む)

③ 地域脱炭素化促進事業の実施期間

④ 整備しようとする地域脱炭素化促進施設の種類及び規模その他の当該地域脱炭素化促進施設の整備の内容

⑤ 前号の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取り組みの内容

⑥ 第4号の整備及び前号の取り組みの用に供する土地の所在、地番、地目及び面積または水域の範囲

⑦ 第4号の整備及び第5号の取り組みを実施するために必要な資金の額及びその調達方法

⑧ 第4号の整備と併せて実施する次に掲げる取り組みに関する事項

(1)地域の環境の保全のための取り組み

(2)地域の経済及び社会の持続的発展に資する取り組み

⑨ その他環境省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令で定める事項

※出典:地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照表

【地域脱炭素化促進事業計画】として認められる要件は、下記のとおりです。

① 地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画に適合するものであること

② 地域脱炭素化促進事業計画に記載された地域脱炭素化促進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

③ その他環境省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令で定める基準に適合するものであること

※必要に応じて関連法令との協議が必要

※出典:地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照表

日本の脱炭素化を進める際、地域ごとに、環境や事情が異なる中、地域の実情に合った計画を認定し、進められる制度は、様々な可能性を感じます。

国や、役所の担当者、地域外の大企業やシンクタンクだけでなく、地元の中小企業や働く人、住む人、若者も巻き込んで、未来の地域づくりを皆で考えていくきっかけになれば、脱炭素化だけでなく、あらゆる社会問題の解決に向かうのではないでしょうか。

その土地を良く知り、その土地で暮らす人々の幸せとは何かを把握し、未来の世代の人々のことも考えた、魅力的な計画が各地で生まれることを、期待せずにはいられません。

弊社の全国にある付属施設の使用電力を再エネ100%に切り替えるきっかけをくださったアスエネさんのWEBサイトに、弊社の取り組みが事例として紹介されました。

アスエネさんの導入事例は 【 こちら 】からご確認ください。

※一部、ダウンロードしないと見られない形となっています。ご了承ください。

弊社には、CSRやサスティナビリティの部署がありません。事業収益につながりにくい活動は認められにくい中で、WEBマーケティングの一環として、関連コンテンツの作成という、収益につながる可能性がある形で、取り組みを進めています。

予算や人員が確保できず脱炭素の取り組みができない企業も多々あるのではないでしょうか。

弊社のアスエネさんに紹介された事例が、そうした会社の参考に少しでもなれば嬉しいです。

アスエネさんに切り替えた再エネの利用状況は、わかりやすい形で確認することができます。付属施設の1つは、100%風力発電による電気を使わせていただきました。

施設により、太陽光発電が混じることはありますが、半分以上は風力発電の電力を活用させていただいております。

小規模な電力使用量の施設では再エネ電力量が割高になることが多い中で、アスエネさんの再エネに切り替えてから、3か月が過ぎました。

実際の電気使用量と電気代を検証しました。

※再エネ賦課金は2020年度 2.98円/kwh、2021年度 3.36円/kwh で計算

◆安くなる見積で切り替えた再エネでしたが、支払った料金から再エネ賦課金分を除いた額を、使用量で割った値(仮単価)は、若干上がっていました。

※燃料調整費は考慮できておりません。

※再エネ以外の電力会社との比較はできておりません。(電力全体が上がっている可能性の考察はできていません)

※三郷CKTCにて、同じ方法で出した仮単価は、2021年4月、5月の2か月間だけ見ると、アスエネさんより上がっていました。

(1月の日本電力卸取引所JPEXの価格高騰の影響)

※アスエネさんの電力はJPEXから調達していないため、比較的安定していることが特徴となっています。

◆ただ電気使用量自体が31%減ったので、電気代は前年に比べ27%減りました。(一部施設の閉鎖を含む)

弊社には電力調達部門はなく、これまで把握している電力データは、支払っている金額と使用量がメインでした。

ただ、それだけでは前年比比較や、導入前比較は正しくできないことがわかりました。

電力の費用を検証する際は、毎年上がる再エネ賦課金や、電力会社ごとに月々変動がある燃料調整費、基本料金や従量料金などのデータも日ごろから記録する必要があります。

それぞれの変動を考慮したうえで比較しないと、安くなった、高くなった、といったことは一概に言えません。

しかしそうしたデータを記録する時間や労力を確保するのも、中小零細企業にとっては簡単ではありません。

電気のこうした記録を簡単にわかりやすく、誰にでも管理できるようなアプリやソフトなどが、手の届く価格で登場すれば、正しい検証や理解につながり、再エネの普及につながると感じました。

弊社の執行役員が理事を務める一般社団法人カーボンマネジメントイニシアティブが、「令和3年度 地域プラットフォーム構築事業(経済産業省資源エネルギー庁)」に採択されました。

通称「省エネお助け隊」として全国の地域プラットフォームと協力して、対象地域の中小企業の省エネの支援をしてまいります。

次項より、省エネお助け隊についてや省エネ診断・支援、対象地域※、診断費用、省エネ診断を受けると得られる特典など説明していきます。※一般社団法人カーボンマネジメントイニシアティブが省エネお助け隊として活動する対象地域です。

経済産業省資源エネルギー庁の「地域プラットフォーム構築事業」で採択された、地域密着型の中小企業向け省エネ支援団体です。支援対象者の皆様へ、プロフェッショナルの視点から省エネ診断、省エネ支援をいたします。

簡単に言うと、省エネが進んでいない中小企業等へ向けて、省エネを推進していくための「きめ細やかな支援」を行う事業のことです。

地域プラットフォームとは、中小企業等の省エネ推進に向けて協力関係を構築する「省エネお助け隊、診断・支援の専門家、自治体・他の支援機関」のことを指し、省エネお助け隊が専門家や自治体・支援機関とともに、国と中小企業等の橋渡しを行います。

参考:令和3年度 地域プラットフォーム構築事業

お問い合わせを頂いたら、どのような相談内容なのかヒアリングし、ご希望であれば具体的な診断・支援についてお見積書を作成し打ち合わせさせていただきます。

お見積書にご納得いただいたら契約を交わし、契約に基づいて省エネ診断・支援を実行します。

| 事前ヒアリング | 漠然と省エネについて相談がある。 具体的に省エネの相談がある。 |

|---|

| 事前打ち合わせ | 具体的な対応(省エネ診断・支援)について費用を含めて面談形式にて打合せを行います。 |

|---|

| 省エネ診断 | エネルギーの使用状況や設備の運用状況を把握し、報告書にまとめて提出いたします。 ①どのくらい省エネ可能なのか ②どのくらいコスト削減できそうか ③そのための費用はどのくらいか ④利益は創出できそうか …など |

|---|

| 省エネ支援 | 報告書などにある「省エネ施策」を実行するうえでの実務において実質的に支援します。 ①設備改善について ②運用改善について ③組織体制構築や法令対応について …など |

|---|

一般社団法人カーボンマネジメントイニシアティブが支援を行う対象地域は以下の通りです。

| 東北エリア | 宮城県、福島県、山形県 |

|---|

| 関東エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県 |

|---|

| 関西エリア | 大阪府、京都府 |

|---|

お客様(支援対象者)のご負担は1割負担です。

| 従事人数 | 総額(税別) | ご負担額(税別)※2 |

|---|---|---|

| 専門家1名診断 | 92,000円 | 9,200円 |

| 専門家2名診断※1 | 140,000円 | 14,000円 |

※1 延床面積1,000m²以上で年間エネルギー使用量が大きく熱を使用している事業所が対象です。

※2 診断費用の9割は、令和3年度地域プラットフォーム構築事業の補助金で賄われます。

省エネお助け隊が実施した省エネ診断の結果、設備更新の有効性が示された場合、以下2つの補助事業において本報告書を提出すると、採択における加点評価がなされることになりました。

| 採択で加点評価! |

|

|---|

また、「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」についても該当税制を活用可能な予定です。

以下のような資料を配布しています。クリックして保存し、メールもしくはFAXにてお送りください。

また、WEBから省エネ診断を申請することもできます。

追って担当者よりご連絡いたします。

梅雨が始まり、ジメジメとした蒸し暑さがやってきました。室外から室内に入ったとき「暑い!」と冷房のスイッチをONにする方も多いのではないでしょうか。ただ、「設定温度を下げてもなんだか暑い」と感じ、さらに設定温度を下げると、電気代ばかり上がってしまうことにも。

今回はそんな時、効果的な除湿についてご紹介します。

私たちは、気温が何度で、湿度が何%の時、「暑い」と感じるのでしょうか。

わかりやすい指標として、厚生労働省が公表している【暑さ指数 WBGT】をご紹介します。

.jpg)

※厚生労働省 熱中症を防ごう

この指数は熱中症を予防するために、【注意】【警戒】【厳重警戒】【危険】というステージで、熱中症の危険度を知ってもらうためのものです。危険度ごとにアラームが鳴る熱中症計にも利用されています。

この指標によると、例えば、30度でも相対湿度が40%なら、注意レベルですが、25度でも湿度が100%なら厳重警戒レベルとなります。つまり、「暑い」と感じる要因は気温だけではないということです。

では「暑い」と感じたとき、除湿にするのか、冷房にするのか、何を基準に判断するのが良いのでしょうか。

一つの目安として、気温が28度 相対湿度が50%未満 にすることをお勧めいたします。この状態なら、熱中症指数は注意レベルに抑えることができます。

湿度が極端に高い場合は、除湿運転(ドライ)にして、湿度を下げてから、【弱冷房運転】といった機能に切り替えるのも、効率的に「暑い」状態を回避しつつ、エネルギー消費を抑える工夫の一つです。

もちろん、大きな窓際の席や、排熱量の多い機器がある、暑い屋外から作業して帰ってくる人がいる場所などでは、この設定では不十分なこともあります。

また、人によっても、睡眠時間や食事の有無などによっても熱中症の危険度や、それに関連する暑さの感じ方は違ってくるので、あくまでも目安として参考にしてください。

今回は「暑い」と感じる要因を、気温と相対湿度という観点から考え、冷房や除湿の活用場面について、簡単に紹介させていただきました。

ただ、私たちは「暑い」と感じたら、ついつい冷房や除湿などの機械に頼りがちですが、電気を使わなくても涼しくする工夫はあります。

吸汗・速乾・吸湿が良い服を着る、冷たいタオルで体を拭く、首や足を冷やす、外から戻ったら一度顔を洗って、顔を冷やし、べとつきの原因である不快な汗も洗い流す(女性は化粧があるので難しいですが)などです。関連グッズも市販されています。

在宅勤務も増えていることを考えると、自宅でアナログな方法で除湿をする方法もいくつかあるようです。凍らせた保冷剤や、水を入れて凍らせたペットボトルをタオルの上に置いておくだけで、空気中の水分が結露し、タオルに吸収されるため、除湿効果があります。

そうした工夫をしても、やはり暑いときは暑いです。暑さを我慢すると熱中症の危険もあるので、効果的にエアコンの冷房や除湿機能を活用し、エネルギー消費を抑えながら、年々厳しくなる暑さを賢く乗り切っていきましょう。

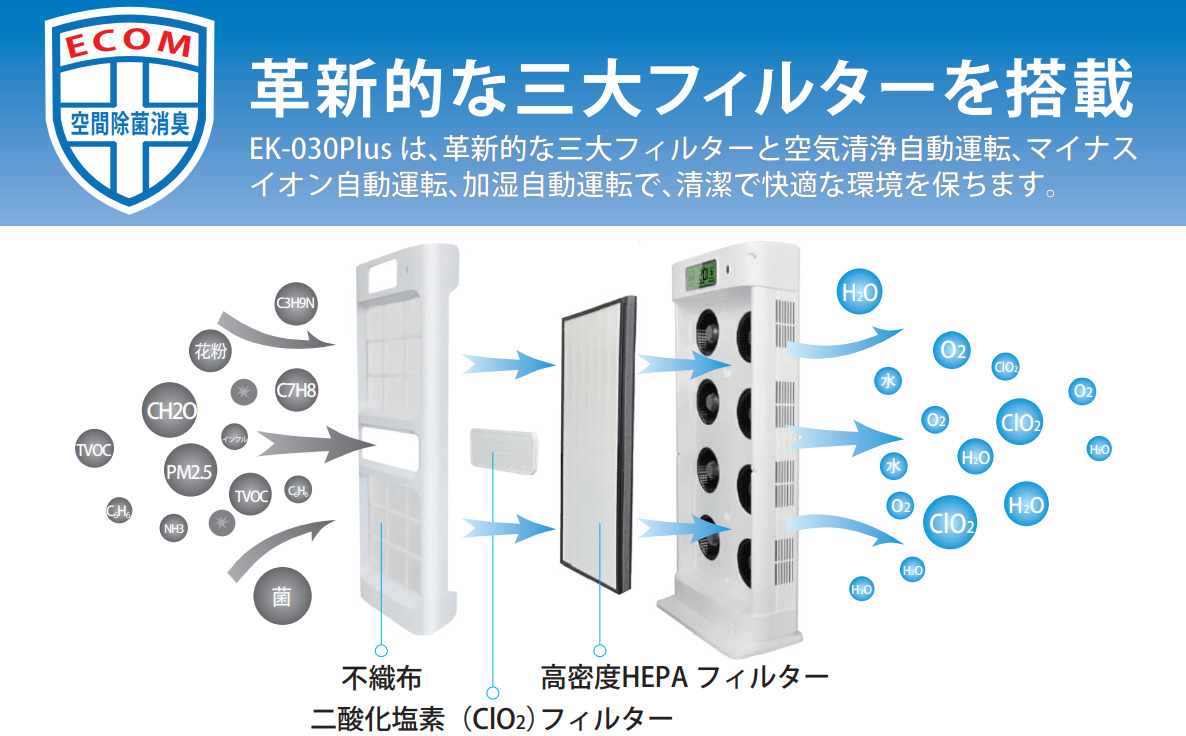

二酸化塩素ClO2の力を利用して除菌・ウイルス除去を実現する空気清浄機「Ek-030Plus」をご紹介いたします。

100m2という大きな空間に対応しているにも関わらず、お買い求めやすい価格設定と、壁掛けも可能なコンパクトサイズを実現しており、除菌機能付きの空気清浄機の導入を検討している事業者様必見の商品となっています。

業務用の空気清浄機として、オフィスや、飲食店、ホテルをはじめとした様々な空間での導入実績が多数あります。

Ek-030Plusは、「不織布」、「ClO2フィルタ―」、「高密度HEPAフィルター」の3層のフィルタ―により空気を洗います。

特に、ClO2フィルタ―については、独自技術による、二酸化塩素ClO2を安定的に放出する設計を採用しており、部屋全体の空気の除菌・消臭を実現しています。

外部研究機関の試験では、99.9%以上の除菌・ウイルス除去・花粉除去が確認されています。高い除菌能力をもちながらも二酸化塩素特有の匂いを発さず、飲食店での導入実績もあります。

https://ecom-japan.com/wp-content/uploads/2021/06/ek-010-a4.pdf

Ek-030Plusは壁掛け設置が可能なコンパクトサイズながら、約100m2という広範囲に対応しています。

上の画像のように、換気が難しい会議室・オフィス等をはじめとして、ホテルのロビー、飲食店などの人が集まる空間でも活用できます。

| 本体サイズ | 幅435㎜ 奥行230㎜ 高さ1020㎜ |

|---|

| 本体重量 | 15.3kg |

|---|

8連の高品質ファンによる、超静音駆動であり、空気清浄機の運転音が気になりません。

ゆえに、飲食店やオフィス、学校などの静音性が気になる場所においても、設置場所で悩む必要がありません。

また、スマホのアプリと連携して、リモコンを使わずに簡単に操作することができます。アプリからは部屋の空気の状態をリアルタイムで確認することもできます。

お手頃な価格で、広い空間に対して高い効果を発揮する、除菌機能付き空気清浄機Ek-030Plusをご紹介しました。壁掛け可能で静音、匂いもないため設置場所を選びません。

エコ・プランでは空気清浄機以外にも、感染症対策に関連する商品を取り扱っています。お気軽にお問い合わせください。

世界に先駆けて超高齢社会を迎えつつある日本は、世界一の平均寿命の長さを誇り、「超長寿社会」であるといえます。

「人生100年時代」とも言われますが、平均寿命が延びるにつれて、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」である、健康寿命に関する関心が高まっています。「健康長寿社会」の実現が求められているのです。

本記事では健康寿命の増進につながる、音楽療養コンテンツ「健康王国」をご紹介します。

特に、介護老人保健施設を運営している事業者様は必見の商品です。

https://joysound.biz/kenkou-oukoku/

「健康王国」はJOYSOUND FESTA2に搭載されている音楽療養コンテンツです。

歌いながら、お口のトレーニングを行うことで口腔機能の維持に取り組めるコンテンツや、座ったまま踊ったりストレッチしたりできるダンスコンテンツ、大人数でのレクリエーションにも利用できるクイズ、昔のニュース映像や風景などを楽しめる映像コンテンツなど、心と身体の健康を増進するための様々な仕掛けが組み込まれています。

「健康王国」の導入は、利用者の皆様の娯楽としてだけではなく、スタッフ様の負担の軽減にもつながります。「プログラム機能」を利用することで、「リラクゼーション」や「健康体操」、「クイズ」など、テーマに合わせたコンテンツを組み合せた、一連のプログラムを手軽に実施できます。

作成済みのプログラムを選択して流すだけで、利用者の皆様が楽しみながら運動し、リラックスできるコンテンツを提供できるので、スタッフの視点ではレクリエーションの準備も、運営も楽になります。

「健康王国」のホームページも合わせてご参照ください。

| 施設利用者様のメリット | スタッフ様のメリット |

|---|---|

| ・コンテンツの種類が豊富で、飽きずに楽しむことができる | ・健康増進のためのバリエーション豊かなプログラムを簡単に実施することができ、レクリエーション運営が苦手なスタッフ様でも充実した運営ができる |

| ・体力や健康状態に合わせた療養コンテンツを選択できるため、利用者様一人ひとりの状態・状況にあわせた活用が可能 | ・ガイドに従うだけで、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが監修した専門性の高い健康増進プログラムを実施可能 |

| ・複数人で楽しみながら身体を動かすことができ、利用者様の間でのコミュニケーションのきっかけに | ・レクリエーションの準備時間を大幅に短縮できる |

「JOYSOUND FESTA2」には、本記事でご紹介した「健康王国」がフルに搭載されています。楽しみながら健康維持・QOLの向上に取り組むことのできる「音楽療養コンテンツ」であり、操作性を重視したユーザーインターフェースにより、誰でも使いやすい仕様となっています。

JOYSOUND FESTA2 (出典:https://kenkou-oukoku.com/product)

施設利用者様にとっては、目新しく、バリエーション豊富な健康維持のためのコンテンツを楽しむことができ、スタッフ様としてもレクリエーションの企画・運営の負担を減らすことができます。

健康づくりに取り組む施設利用者様のメリットはもちろん、支援する側であるスタッフ様の視点からの使いやすさも重視した商品といえるでしょう。老健施設様にとって一挙両得の、「健康王国」の導入を検討しませんか?

見積もりから導入まで、エコ・プランにお任せください。

2020年の7~8月、家庭用のエアコンを修理依頼しても、購入して設置依頼しても、なかなか工事ができず2週間程度、エアコンを使用できない状況が起こり、【エアコン渋滞】という言葉が誕生しました。

暑い夏が来てから、故障して「動かない」「修理がなかなかこない」「入れ替え業者がつかまらない」といった状態になれば、熱中症になる可能性も高まります。今のうちからエアコンの洗浄と点検をして、修理が必要な個所があれば修理し、必要に応じて入替も含め、早めに準備しておきましょう。

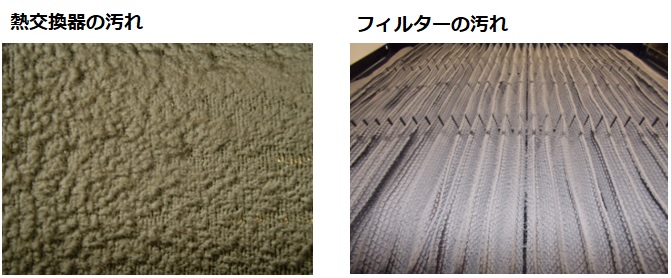

業務用エアコンの内部にある熱交換器は、暖かい空気を冷たい空気にかえる役割があります。ここがホコリや油などの汚れで詰まると、いくら設定温度を下げても熱交換がうまくできず、電気代ばかりかかって、部屋が冷えないという状況になります。

また、熱交換器で熱交換した空気がフィルターを通して部屋に流れますが、フィルターが汚れで詰まっていると、冷たい風が部屋に流れにくくなり、エネルギーの浪費につながります。

業務用エアコンの熱交換器やフィルターは定期的に洗浄し、機器の能力を維持することが、快適な室内空間の維持や、省エネ、コスト削減につながります。

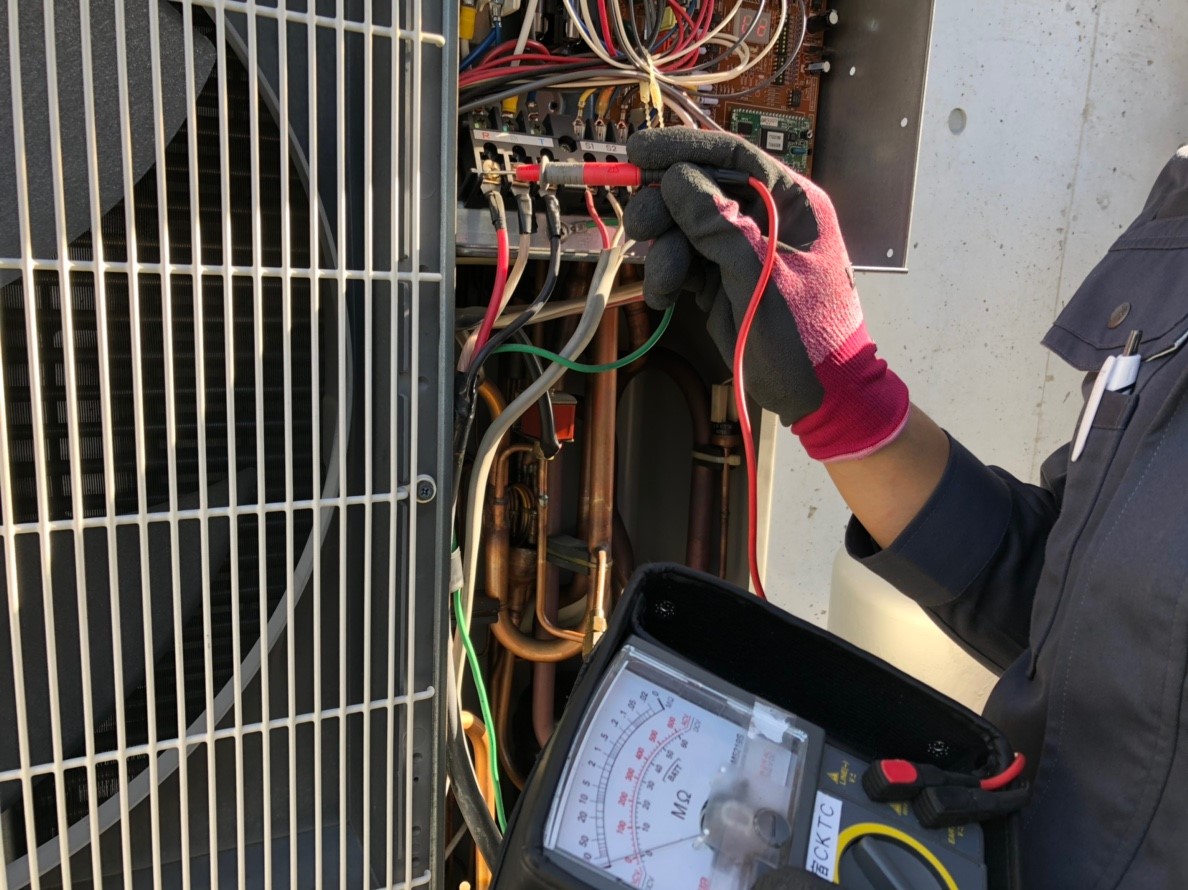

冬に暖房として、もしくは昨年の夏に使ったきり、エアコンを使っていない場合は、一度エアコンを使ってみて、「変な音がしないか」「変なにおいがしないか」「冷房になっているか」「エラー表示が出ていないか」を確認しておきましょう。

また、前回使った後、エアコン内部の洗浄をしていない場合は、汚れがたまり、雑菌が繁殖しているかもしれません。それらは故障の原因になります。暑くなる前に一度、洗浄や点検をして、真夏にエアコンが使えない状態にならないように、準備しておくことをお勧めいたします。

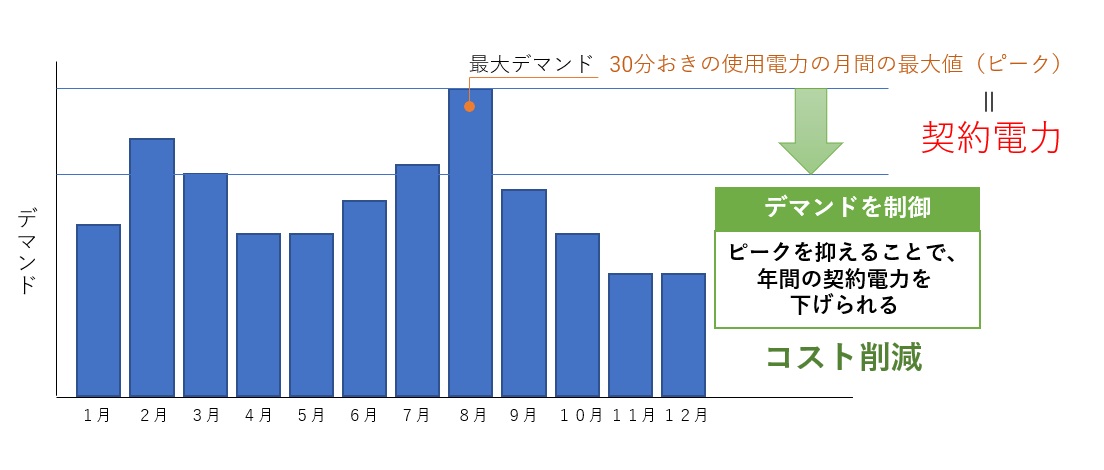

業務用エアコンの修理や更新工事の際に、合わせて検討したいのが、EMS(エネルギーマネジメントシステム)です。画面上で、様々な機器のエネルギー使用状況を管理することができるうえ、デマンド制御によりピークカットできるため、電気代を効率的に削減することができます。

修理と入替工事、どちらがいいか、ご検討中の方もいらっしゃると思います。弊社が数々のメーカー、業種で修理や入替工事をしてきた経験をもとに、簡単な判断基準をまとめたのが

◆「修理」と「入替」どちらがお得?です。

また、実際入替工事をする場合は、準備などでどのようなことが必要になるか、イメージしやすいのが

◆エアコン工事前の確認7ポイント!の記事です。

実際に弊社にお見積りのご依頼をいただき、相見積で発注には至らないこともある中で、お客様視点で見積を作り、対応するからこそわかる気づきを一部、まとめたものが

◆エアコン工事 安い業者は本当にお得?です。

修理や入替工事をご検討の際の参考にしてください。

業務用エアコンを適切にメンテナンス、管理することは、フィルターや熱交換器の汚れを落とし、空気の熱交換効率を上げ、エネルギー消費を抑え、コスト削減と機器の長寿命化につながります。これは、脱炭素経営を行う第一歩にもなります。

また、熱中症の防止や、フロンガス漏洩の管理といった要素も含んでいます。フロンガスも温室効果ガスの1つで、業務用空調機によく使われるR410 Aという冷媒は二酸化炭素の2090倍もの温室効果があります。

弊社は日々、様々な業種、業態にて、多様なメーカーの機器を取り扱っています。それらの事例の一部は【作業内容別】【施設種類別】【補助金別】【都道府県別】にまとめてあります。

暑くなる前に、業務用エアコンの分解洗浄や修理、点検、また更新工事やデマンド制御などをご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

0120-39-6366

[日本全国365日24時間受付可能]

フォームからのお問い合わせ