未設定 none

エアコンは、機器に不具合や異常が発生すると運転が停止したり、エラーコードが表示されたりします。(確定ボタンを押す指示が表示され、エラーコードが出る場合もあります)

エラーコードが出ると、メーカーのホームページやネット検索などして、何のエラーかを確認することもあると思いますが、よく発生するエラーコードを知っておくことで、無駄のない迅速な対応につながることがあります。

では、各メーカーにあるエラーコードのうち、よく発生するのは何のエラーなのでしょうか。

2022年度、9000件以上の修理対応をした弊社で、創業当初から毎年膨大な数の修理を第一線で経験してきたエンジニアに聞きました。

堂々のダントツ 第1位は、ダイキンのA3エラーです。A3エラーはドレン異常、詰まり、主に排水不良のエラーです。メーカーに関わらず修理依頼が最も多いのは、このドレン異常のエラーです。

【ドレン異常 エラー】

冷房運転中に、熱交換器の結露水を受け止めるドレンパンという受け皿の中の水位が上昇すると、水位によりON/OFFが切り替わるフロートスイッチが作動し、エアコンが停止してしまいます。

【主な原因】

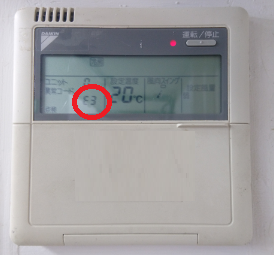

※写真はエラーが表示される場所のイメージです。表示されているエラー内容は文章内容とは異なります。

国内に設置されている業務用エアコンは、ダイキン製が多いため、修理依頼もダイキン製が多い結果となっています。三菱電機ではP5エラーや2502エラー、日立では01エラー、三菱重工ではE9エラーがドレン異常のエラーなので、ダイキンのA3エラーとともに、最も対応件数が多いエラーとなっています。

これらのエラーが発生した場合の応急処置として、【水抜き】という方法があります。

すべての機種に対応できる方法ではありませんが、水抜きが簡単にできる機種の場合、一時的に水漏れが解消する可能性があるので、お試しください。

詳しい方法はこちらをご覧ください。

水漏れの根本的な原因は熱交換器の汚れやドレンポンプの劣化等、様々な可能性があるため、一時的に水漏れが解消しても、修理業者に早めに対応をご依頼ください。

A3エラーに続き多いのがダイキンのU4エラーです。室内機と室外機の通信異常によりエアコンが停止してしまうエラーです。

原因は様々あり、室外機や室内機の基板に不具合が生じていたり、配線がネズミにかじられるなど、何らかの影響で接触不良を起こしていたり、圧縮機の漏電で室外機のブレーカーが落ちたりすることで起こります。

※エアコン工事や修理で天井裏を覗くとネズミの糞や死骸を見つける事はよくあります。

U4エラーが起きたら、ブレーカーリセット(エアコン専用のブレーカーを1分程度落とした後、また戻す事)をすると復旧する可能性があります。ブレーカーを落とせない場合は電源を抜いて1分程度してからまた差し込んでみてください。

復旧したとしても、根本的な原因を取り除けたわけではないので、修理業者に依頼することをおすすめします。

※三菱電機ではE8,E9エラー、日立では03エラーが室内外通信異常のエラーとなっています。

※室内外通信異常以外もこれらのエラーに含まれる場合があります。

2位のU4エラーと同じくらい多いのがU0エラーです。これは冷媒ガスが不足することで起こります。熱交換器や配管からガスが漏れている場合や、そのほか様々な要因で冷媒内のガスが不足することでU0エラーが発生します。

※三菱電機ではU2エラー、日立は08エラーが冷媒ガス不足のエラーとなっています。※冷媒ガス不足以外の原因の場合もあります。

こちらもU4エラー同様、一時的な対応としてブレーカーや電源を一度切り、1分程度したのちまた入れなおすことで復旧することがあります。復旧したとしても、根本的な原因を取り除けたわけではないので、修理業者に依頼することをおすすめします。

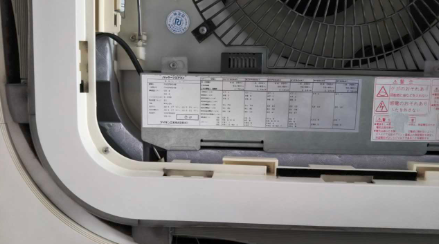

【修理業者に型式を聞かれたら】

修理業者にエラーコードを伝えた際、型式を聞かれる場合があります。エアコンのパネルを開けると、型式などが記載されたシールが貼ってあるので、写真を撮っておくとその後の対応がスムーズです。

最近のエアコンはインバーター機能が付いているものが多く、昔よくあった【ダイキンのE3エラー】は件数が減ってきています。このE3エラーは、高圧カットとよばれ、室外機のゴミや汚れ詰まり、室外機の近くに荷物や壁があり、十分な排熱ができない場合におきます。

このエラーが減ってきた理由は、エアコン自体の能力が向上し、十分な給排気ができない状態になると、エラーを出す前にエアコン自ら出力を制御します。しかしその影響で、エアコンが能力を自動制御してしまうので【冷えない/温まらない】という修理依頼が増えています。

エアコンが効かない(冷えない、温まらない)場合、原因は様々あるのですが、自分で対応できる場合もあります。下記に当てはまる場合は対応してみてください。

室外機の吸込口にゴミや落ち葉が詰まっていたり、荷物が近くにおいてあり、十分な外気を取り込むことができていなかったりすると、エアコンの効きが悪くなり、故障の原因にもなります。

→ゴミや落ち葉を取り除いたり、荷物を移動させたりすることで、エアコンが効きやすくなり、故障も防ぎます。

→簡易的に日陰にしたり、水をかけて室外機を冷やしたりすることで解消する場合があります。

エアコンのエラー発生の原因は様々ですが、自分で解消できるものがあることを知っているだけで、適切な対応ができる可能性が高まります。毎年どんどん暑くなっていく夏は、エアコンの不具合発生数も増え、エアコン修理業者の対応が追い付かない可能性が高くなります。

「今すぐ何とかしたい」、という状況の時、少しでもお役に立つことができれば嬉しい限りです。

※不具合が度々起こる場合は、エアコン工事もご検討ください。

今回は、少額で活用できる「省エネ診断」についてお知らせいたします。

省エネ診断とは、設備の健康診断に例えられます。

省エネ診断書には、各設備のエネルギーの使用状況が一目でわかるグラフなどの報告が記載されていて悪いところが分かるようになっています。

そして省エネ対策としての運用改善と設備更新の2種類の提案があります。

運用改善は設備投資不要の改善作業です。設備更新は投資を伴う工事になります。

また光熱費削減額、概算投資額、投資回収年などの内容も記載されています。

こういった情報を元に、運用改善や設備更新を選択肢として、どうやって治療(改善)していくのか?について検討をしていきます。

代表的な省エネ診断をご紹介いたします。

| 管轄 | 機関 | 費用 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 経済産業省 資源エネルギー庁 | 省エネお助け隊 ※都道府県別に窓口設置 | 事業所規模に 合わせて2パターン 9,200円、14,000円 | 経産省補助金で加点評価あり 省エネ取組の支援まで一気通貫で対応 |

| 経済産業省 資源エネルギー庁 | 一般財団法人 省エネルギーセンター | 事業所規模に 合わせて3パターン 9,500円、15,000円、21,000円 | 経産省補助金で加点評価あり |

| 東京都 | クール・ネット東京 | 無料 | 東京都の補助金で必須の場合あり |

省エネの最初の一歩は「エネルギー使用状況の把握」です。 省エネ、省CO2の為に実施している補助事業ですので、「省エネ診断」で効果的にエネルギー使用状況の把握や省エネ対策にご活用ください。

どの省エネ診断がいいの?など、ご不明な点やご質問があれば弊社にお問い合わせください。

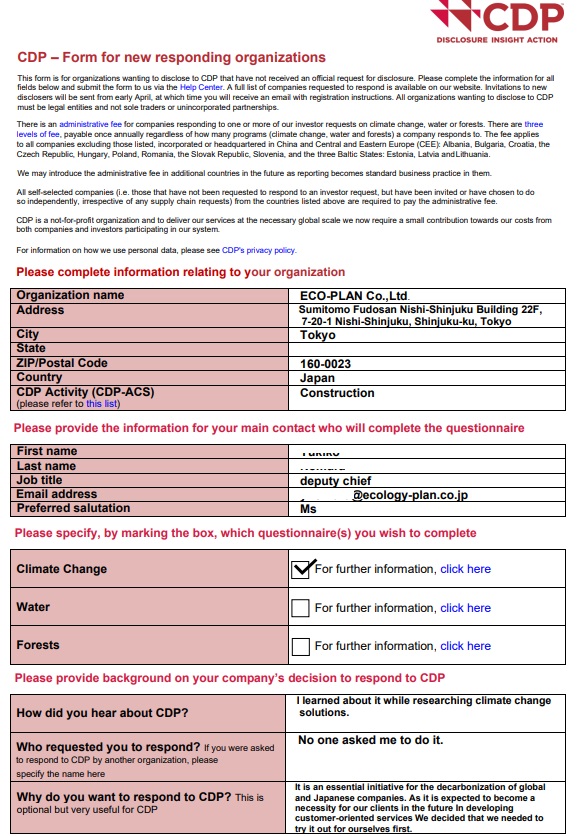

CDPの質問書対象企業が拡大する中、2022年7/27の回答期限に向け、各社で対応が始まっています。このCDPの質問書ですが、回答には3パターンございます。

① 主に機関投資家からの要請を受け、CDPが対象企業に質問書を送付

② CDP質問書回答企業の要請を受け、CDPからサプライヤーに質問書を送付(サプライチェーンプログラム)

③ 自主的にCDPの質問書に回答

弊社は質問書回答企業ではないのですが、SBTやTCFDへの理解を深めるためにも、【自主回答】に挑戦しています。

今回は、③の自主的にCDPの質問書に回答する【自主回答】について、どうやれば、回答に参加できるのか、弊社と同じように「やってみたい」企業様の参考になれば、と思い、解説致します。

目次

CDPの質問書は、基本的に、【送られてくるもの】ですが、自ら回答することもできます。それが 【自主回答】です。簡易版と完全版があります。お勧めは完全版です。

※簡易版は条件を満たせば回答することができますが、セクター別質問は含まれておらず、簡易版スコアリング基準で採点され、通常のスコアリング対象とはなりません。

簡易版条件

1) 初めて回答する企業

2) 年間売上が2.5億ドルに満たない企業

料金については下記をご確認ください。

https://www.cdp.net/en/info/admin-fee-faq

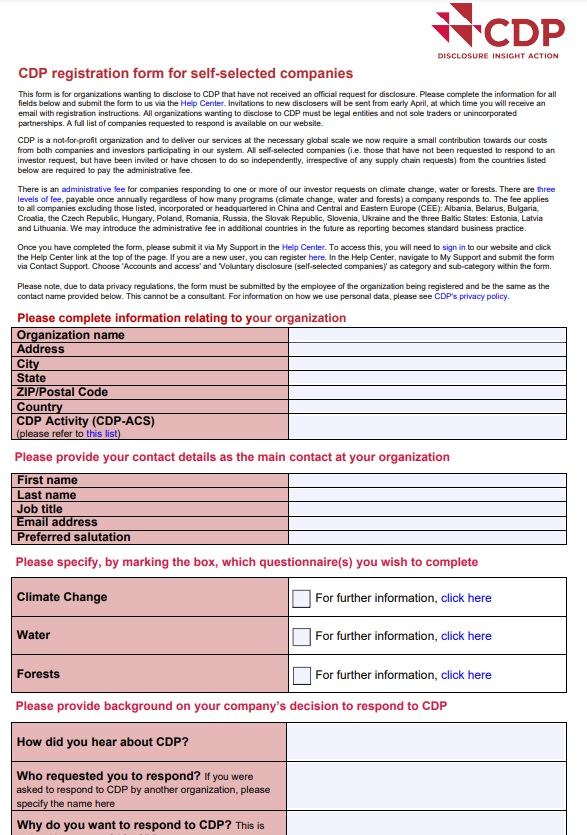

CDP【自主回答】は、申し込みフォームに必要事項を記入し、所定のフォームに添付して申し込みをします。申し込みをすると、自動返信メールが届きます。詳しくは本記事後半をご欄ください。

※国内のCDP関連の対応はCDP Japanが基本的にしてくれますが、【自主回答】の申し込みはイギリスの本部と直接やりとりする形になります。

※質問などはCDP Japanも対応してくれます。

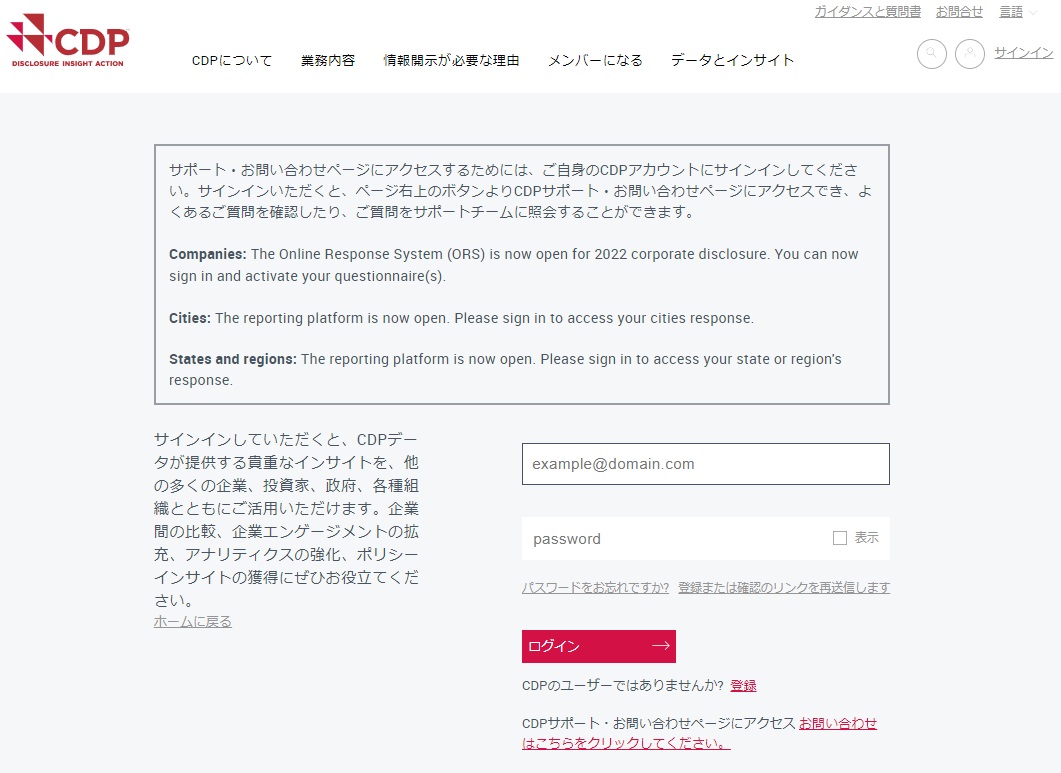

【自主回答】も通常の回答と同様、CDPの質問書回答システムにサインインして回答を進め、提出します。そのためには、事前にユーザー登録しておく必要があります。無料で簡単に登録ができます。

◆CDP ユーザー登録はこちら➤https://www.cdp.net/ja/users/sign_in

回答システムは、毎年更新されたものが3月下旬から4月中旬にオープンします。(自主回答は4月中旬)

申し込みした後、CDP側で回答できるようにシステムの設定をしてくれるので、準備ができたら、連絡が来ます。(来ない場合はCDP Japanにメールしてみてください)

支払いは回答システム内にある【請求書発行ボタン】から請求書を発行し、提出から90日以内、もしくは9/30の早い方で支払いをします。

回答システム内の送信ボタンで、回答を提出します。2022年は7/27が回答期限です。

12月ごろ、スコアリング結果の連絡があり、CDP年次レポートに結果が掲載され、公開される予定です。CDP公式ウェブサイトでも公開を許可していれば、回答内容がそのまま公開されることになります。(他社の質問書回答の閲覧は1ユーザーあたり20回まで可能)

下記リンクの赤線部分(下図)をクリックします。

https://casemgmt-crm.cdp.net/en-us/knowledgebase/article/KA-01020

クリックしたら【自主回答】の申し込みフォームが開くので、PDFをWordに変換して、英語で記入し、PDFにします。

下記は弊社が申し込みをした際の内容です。参考にしてください。

下記リンクのお問合せフォームに、必要事項を入力し、【自主回答】申し込みフォームを添付し、送信します。

https://casemgmt-crm.cdp.net/ja-JP/open-new-case/

自動返信メールが届きます。CDP側で回答システムに登録してくれるので、連絡を待ちます。弊社の場合、4月中旬に連絡が来ると言われていましたが、来なかったので、CDP Japanに連絡してみたところ、連絡が来ました。

現在、回答内容を作成中です。

CDPの質問書回答はとても大変な作業で、回答要請を受けた企業が、株価や資金調達、企業価値を維持するために取り組む印象があります。

上場も株式公開もしていない中小企業が、費用と時間と労力をかけて回答する必要性は、客観的に見たら、ありません。

そんな中、挑戦してみて感じるのは、これまで行ってきたSBTやTCFDへの理解が深まっているということです。

また、一人の担当者では回答できない部分を、共同編集登録した弊社の執行役員とともに回答を進めることで、会社全体の変化につながっています。

CDPやSBT、TCFDの巧妙な仕組みと、企業に対しての影響力の大きさと、気候危機対策への貢献度の高さを実感します。

2022年4月、中小企業向けのSBT(SME)の申請フォームが、何度か変更されました。今回は2022年4月26日時点のフォームについて簡単に解説します。

目次

弊社のエコトピックでも紹介させていただいたこれまでの中小企業向けSBT(SME)申請フォームとどこが違うのでしょうか。ポイントは5つあります。

一つ一つ解説していきます。

現在SBTで開発が進められており、ウェブサイト上でガイダンスが公開されている【 森林、土地、農業セクター(FLAG)】についての設問が1つ、SBT(SME)の申請フォームに加わりました。

2022年9月以降は、現在SBT認定を受けている企業にFLAG目標の設定が必須になるようです。

該当する企業は下記のとおりです。

既存の2030年までの短期目標に加え、ネットゼロ目標のみを選ぶものと、短期目標+ネットゼロ目標を選択できるようになりました。

1.5度目標が野心的とされていましたが、さらに野心的な目標が追加された形となります。

※ネットゼロ目標とは、SCOPE3も含めて、企業の活動から発生する温室効果ガスを最終的に0にすることを約束する長期的な目標です。

以前は、各目標に対して、2018年、2019年、2020年基準の3つから選ぶ形でしたが、2021年が追加されました。

公式GHG排出量情報をアップロードする項目が追加されていました。必須項目にはなっていません。何もアップロードしない場合は、ターゲット認証されないのか、SCOPE1,2の算定データや、公開したなんだかの資料をアップロードすればいいのか、現在SBT事務局に確認しています。

今回のSBT(SME)申請フォーム変更の前、実は、全く別のSBT(SME)申請フォームが1,2週間オープンしていました。それは、SCOPE3の主要な排出に関わる設問や、ネットゼロに関連する長期目標に関わる設問が含まれたものでした。

世界中から問合せが相次いだのか、システム設定のミスなのか、わからないのですが、すぐに、これまでのSBT(SME)申請フォームに近い形に変更されました。

今回はその内容の中から、ポイントとなる変更点について、ご紹介させていただきました。

フォーム変更前に申請し、手続きの途中だった企業からは、再度新システムからの申請の要請が来ているようです。

今後もSBTの各セクターのプログラム開発状況に合わせて、1か月、2か月といった間隔で追加や変更があるかもしれません。

SBTや、なんだかの気候変動対策、脱炭素経営に取り組むご予定がある場合は、申請内容が難しくなる前に、早めに着手されることをお勧めいたします。

企業が脱炭素を進めるための手段の一つとして、カーボンクレジットがあります。カーボンクレジットを利用すると、他団体の排出削減を買い取ることができ、企業が避けることができない排出分を打ち消すことができます。

しかし、カーボンクレジットでよく使われる森林吸収の認定基準等が定まっていないため、低質なクレジットが出回る、といった問題点が多く、信頼性が低いです。

本記事では、最近新たに発表された「高品質な熱帯林カーボンクレジットに関するコンセンサス・ステートメントの草案(Draft Consensus Statement on High Quality Tropcial Forest Carbon Credits)」の内容に注目しながら、カーボンクレジットの課題や今後の展望について見ていきます。

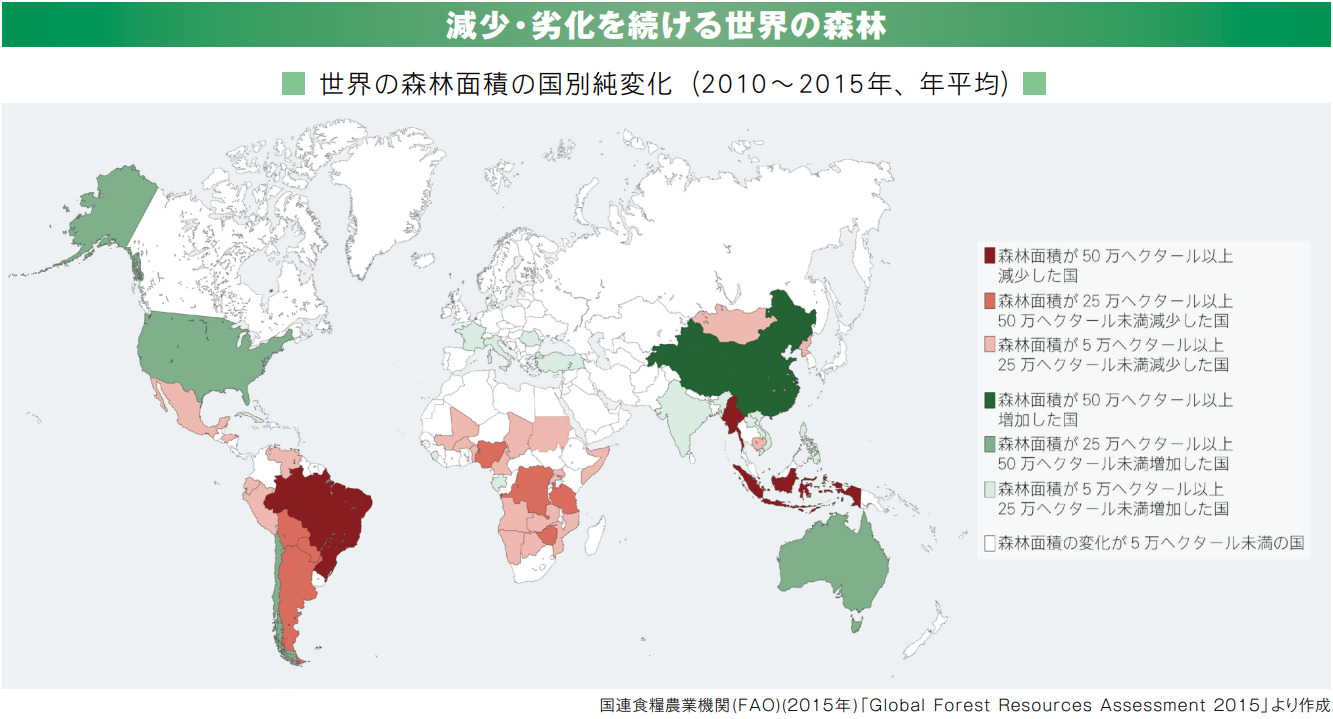

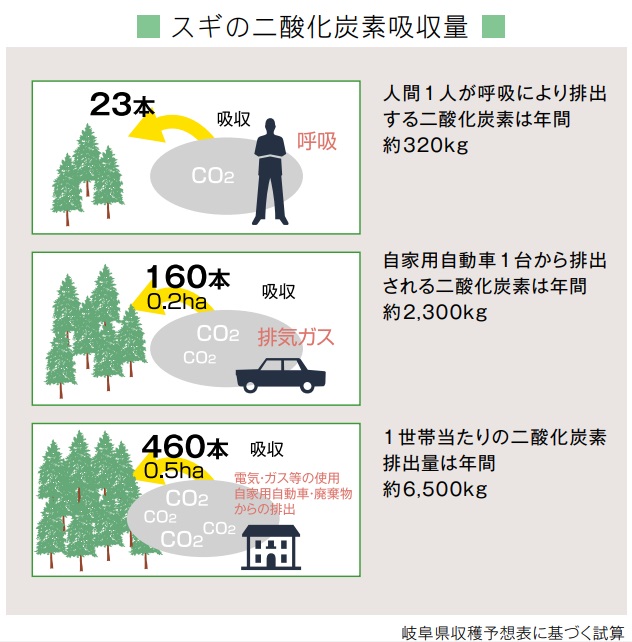

出典:環境省自然環境局自然環境計画課 森林と生きる 世界の森林を守るため、いま、私たちにできること

カーボンクレジットは、再生可能エネルギーやエネルギー効率の良い機器を導入したり、植林や間伐などで森林管理をしたりすることによって実現した温室効果ガスの削減量や吸収量を数値化し、取引が可能な形態にしたものです。

このようなカーボンクレジットを用いての排出のオフセットは、SBTでは認められていません。

SBTは排出そのものの削減を重要視していて、オフセットによる削減は排出そのものの削減には繋がらないからです。森林吸収や炭素固定については議論が進んでいますが、明確な姿勢は示されていません。

CO₂森林吸収量をクレジットとして認めることの問題点

写真出典:環境省自然環境局自然環境計画課 森林と生きる 世界の森林を守るため、いま、私たちにできること

そんな中、Meridian Instituteという団体が、WWF等の団体と協同で熱帯林カーボンクレジットに関する声明文を発表しました。この声明文はSBTも注目しているもので、森林破壊の防止策としてのカーボンクレジットについて論じています。

本記事では、この声明文の内容について、紹介いたします。

イラスト出典:環境省自然環境局自然環境計画課 森林と生きる 世界の森林を守るため、いま、私たちにできること

声明文の内容は多岐にわたり、全てについて解説するのは難しいです。そこで、声明文の重要な部分をピックアップして解説いたします。

冒頭では、声明文が発表された背景として、炭素排出削減や除去クレジットに対する企業の関心の高まりが挙げられています。クレジットの購入を考えている企業のため、クレジットの質などを改善するためのガイダンスとして、この声明が作成されました。

さらに、熱帯林のカーボンクレジットを提供するプロジェクトの、先住民族や地域社会への配慮や見返りが現状では不十分であることが多く、これらを今後確保することの重要性にも触れています。

企業は、森林の消失により物理的なリスク及び評判のリスクを負っており、他人事ではないことから、森林の損失を食い止める手段を講じる必要性がある、としています。

企業が実施できる対策としては、熱帯林カーボンクレジットの購入だけではなく、熱帯林へのクレジット以外の支援や自社の事業のサプライチェーン以外での気候変動緩和活動への参加が挙げられています。

また、この声明文に対する企業からのフィードバックをもとに協議を行い、さらに詳細なガイダンスを今後提供する予定である、としています。

イラスト出典:環境省自然環境局自然環境計画課 森林と生きる 世界の森林を守るため、いま、私たちにできること

この声明文は、クレジットに関する以下の課題に対するガイダンスを提供することを目的としています。

現在では、森林炭素クレジットはプロジェクト規模の活動によって生成されているものが多く、それらのプロジェクト規模のクレジットには以下のようなリスクがあります。

これらの課題を一部解決する方法として、声明文では、管轄区域規模でのクレジットの発行への移行を挙げています。

管轄区域規模での大規模なプログラムは、単独のプロジェクトと比較して、認定基準や方法論の違いによって生まれるリーケージや非加算性、無常性などのリスクを軽減することができます。

また、政府が先住民族と地域社会の権利を承認することで、先住民族や地域社会の管轄プログラムへの効果的な参加を確約することができます。

管轄区域規模でのクレジットの成功には、強固な政策、モニタリング、執行の枠組みの確立と地元の関係者の有意義な参加が必要です。

イラスト出典:環境省自然環境局自然環境計画課 森林と生きる 世界の森林を守るため、いま、私たちにできること

高品質の熱帯林カーボンクレジットについて、企業が以下のことを行う必要があります。

1. バリューチェーンを超えた緩和策に熱帯林の炭素クレジットを含めることを検討する

2. クレジットの購入を含め、常緑熱帯林への脅威を軽減するプログラムやプロジェクトへの支援を優先する

3. 信頼できる認定プログラムと基準から始め、既知の弱点やリスクに対処するために的を絞ったデューデリジェンスで補完することにより、購入するすべてのクレジットについて、社会と環境の誠実さの本質的な要素が満たされていることを確認する

4. 管轄権付きクレジット方式への迅速な移行を積極的に推進・支援する

5. 管轄のプログラムからのクレジットや完全にネスト化されたプロジェクトをより多く含むように、時間の経過とともにポートフォリオを進化させる

6. パリ協定との整合性、国別貢献(NDCS)の強化・達成にインセンティブを与える

7. 森林炭素クレジットの基準設定機関が、高い統合性、管轄権、完全なネスト化されたクレジットを目指す動きを推進することを強く奨励する

※ネスト化 とは複数の素材をひとつにまとめること

※デューデリジェンス とは投資対象となる企業や投資先の価値やリスクなどを調査すること

※ポートフォリオ とは金融関連で使用する場合、現金、預金、株式、債券、不動産など、投資家が保有している金融商品の一覧や、その組み合わせの内容のこと

イラスト出典:環境省自然環境局自然環境計画課 森林と生きる 世界の森林を守るため、いま、私たちにできること

この声明文において、カーボンクレジットを考える上で特に重要な位置づけになっているのが、「先住民族や地域社会への配慮とプロジェクトの参加」と、「管轄区域規模のクレジットへの移行」です。

私たちは、森林破壊について考える際、地球温暖化や生態系に与える影響について考えてしまうことが多いですが、その森林と共生している現地の人々の生活についてはあまり考えません。

現地の人々の豊かな生活を保障するためにも、森林を破壊して収入を得るのではなく、森林の保護管理による収入を得られるのが、今回紹介したような質の高いカーボンクレジットの良い点であると言えます。

また、架空の森林吸収効果で問題となっているように、管理方法の透明性や信頼性がカーボンクレジットの大きな課題です。

その課題を解決するには、管轄区域規模でのクレジットの発行が有効であると考えられます。

管轄区域規模でのクレジットは、地域住民の管轄プログラムへの参加を確約できるだけでなく、認定基準や方法論の違いによるリスクの低減も可能であり、クレジットの質を高めるのに極めて有効です。

架空の削減効果を助長するような森林クレジット制度や管理体制は、問題解決ではなく深刻化させる可能性があります。

ただ、現地住民や現地の生態系、地域社会のためになる制度や信頼できる管理体制が本当にできるとしたら、クレジットの信用が高まり、地球温暖化防止や森林破壊防止の希望の光になるかもしれません。

森林クレジットに対して、国や企業の温室効果ガス排出量の削減を【しなくてもよい理由にする】ことは、世界の潮流から、ずれてしまい【グリーンウォッシュ】と言われかねません。一方で熱帯林の破壊防止は、世界的な課題だと認知されています。

温室効果ガス排出量削減目標とは別枠で、信頼できる森林再生、回復のためにこうした取り組みに参加する事は、企業価値の向上や評価の上昇につながる要素となりそうです。

※グリーンウォッシュとは:

気候変動の取り組みについて、ごまかしたり、上辺だけ取り組んでPRすること

【おススメ記事】

◆【2050年HFCs(代替フロン類)排出量0目標】日本と世界の動き!

◆そんな動きも?【COP26】の押さえたいポイント!

◆第6次エネルギー基本計画が閣議決定!【パブリックコメント】から分かる変化!

世界中で地球温暖化への懸念が広がり、企業に脱炭素対策が求められるようになっている今、SBTに参加する企業が急増しています。

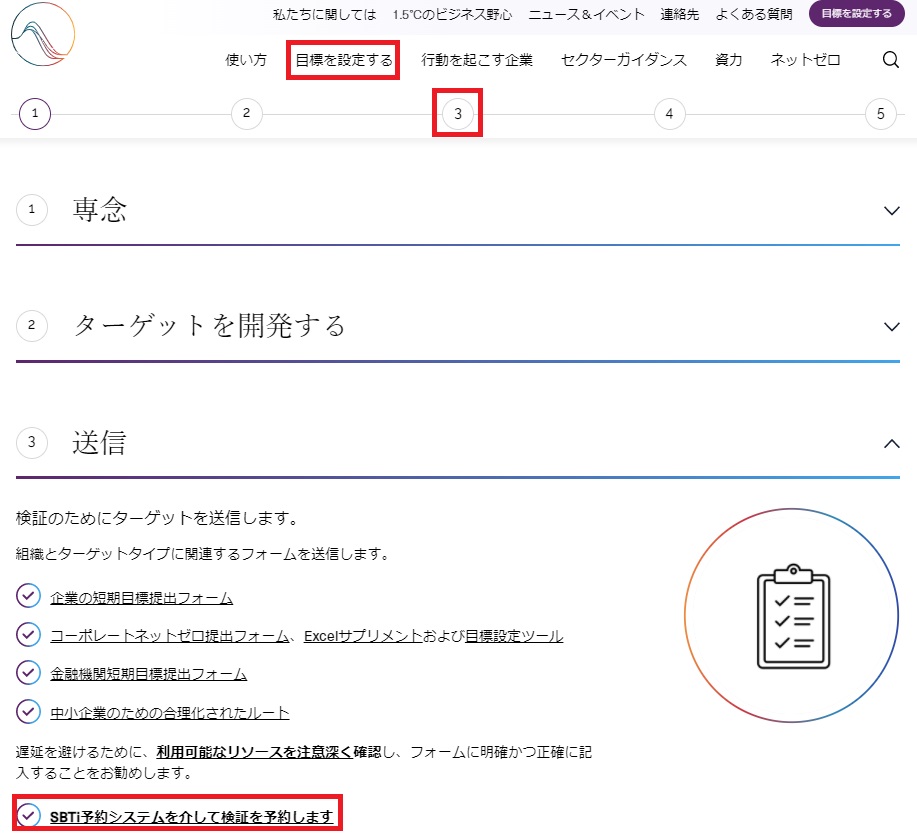

これを受けて、2022年から、新たにGoogle Formでのターゲット検証の予約が導入されることになりました。

今回は、このGoogle Formの回答内容と、ターゲット検証の予約方法について、説明いたします。

目次

昨年秋ごろまでのSBTのターゲット提出の方法は、ターゲット提出フォーム(Target Submission Form)をダウンロードし、回答したものをSBT宛てにメールで送る、というものでした。

しかし、昨年の冬以降、提出方法変更により、ターゲット提出フォームをメールではなく、Google Formで送信できるようになりました。

また、SBTがターゲット検証を行う日を予約する、という制度も導入され、これもターゲット提出フォームの送信と合わせて、Google Form上で行えるようになっています。

予約制度の導入により、企業は、自社のターゲットが検証される時期の目処が立つようになり、SBTは、検証が可能な分の応募数に制限できるので、双方にメリットがある制度になっています。

SBTiの予約システムは、SBTiのウェブサイトの【目標を設定する(Set a target)】から【始めましょう(GET STARTED)】をクリックし、③の中の【 SBTi予約システムを介して検証を予約します(Book your validation through the SBTi booking system)】をクリックすると、SBTi予約システムの画面が出ます。

SBTi予約システムの回答は、大きく分けて3つの部分に分かれています。それぞれについて説明いたします。

ここでは会社名や連絡先といった基本情報を入力します。企業のセクター分類等に関する質問もありますが、これらは目標提出フォームの質問と重複しているので、目標提出フォームの記入後であれば、特に問題なく回答できます。

予約フォームの中盤で、目標提出フォームをアップロードする必要があります。

目標提出フォームの場所は下記の赤枠部分です。

SBTiのウェブサイト

続いて、目標検証が開始される日時を予約できるサイトへのリンクがあります。

このサイトのカレンダー上で日付を選ぶことにより、ターゲット検証の開始日を予約するシステムとなっています。

ここで選択した日時は、あくまでターゲット検証が開始される日であり、結果が通達される日ではないので、注意が必要です。

また、目標提出フォームの回答が不十分だと予約がキャンセルされてしまうため、再度予約をしなければなりません。

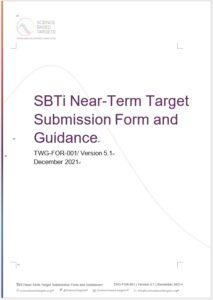

39ページあるフォームです。SCOPE1,2,3やSCOPE3の各カテゴリーのデータや算定の方法などを詳細に記入する内容となっています。

2021年4月に公開されていた内容が2021年12月に変更され、セクター別のプロジェクトが次々に開発されていくことに伴って発生する、再計算についての確認事項が追加されていました。

今回の変更は、予想以上の検証企業の増加に対応するためのものです。現在予約できるのは来年の3月以降となっています。

脱炭素経営や、CDP,TCFD対策として、SBT認定を目指す企業は今後ますます増加することが予想されます。

セクター別のプロジェクトも次々と完成し、より複雑で難しく、削減率も厳しくなっていくことを考慮すると、早めに取り組むことが得策と言えます。

令和4年4月1日より「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(プラスチック資源循環法/プラスチック資源循環促進法)が施行されてます。

最近ニュースではプラスチック製スプーン等の使い捨てカトラリーの有料化が話題になっていますが、スプーンの有料化はこの法律のごく一部の対応を抜粋したものにすぎません。

この法律は消費者個人だけではなく、プラスチックのライフサイクル全体において関わりのある全ての事業者、自治体、消費者に向けた法律といえるため、今回はこの新しい法律の内容を簡単にまとめて紹介します。

目次

プラスチック資源循環促進法とは、プラスチック使用製品の設計から廃棄物の処理に至るまで、「3RとRenewable」の取り組み促進を目的とした法律です。

プラスチックを扱う各自治体や事業者が「3R+Renewable」の取り組みを積極的に進めるために、5つの事項に対する具体的な措置が定められています。

【3R+Renewable】

この法律が制定された背景には、海洋プラスチックごみ問題・気候変動問題・諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まったことがあげられます。

プラスチック資源循環促進法では、次の5つの事項に対する具体的な措置が定められています。

各事項を簡単に要約すると…

プラスチック使用製品の設計に関して、国が環境に配慮した設計指針を定め、指針に適合した製品であることを認定する仕組みが設けられます。

ストローやスプーン等の使い捨てプラスチック製品(ワンウェイプラスチック)12品目を削減する仕組みが設けられます。

一概に有償化を義務づけるものではなく、利用を辞退する消費者へのポイント還元や、提供時の意思確認、繰り返し利用の促進等の対応でも良いとされています。

<特定の12品目が対象>

ストロー、スプーン、フォーク、ナイフ、マドラー、ヘアブラシ、くし、剃刀、歯ブラシ、シャワーキャップ、ハンガー、衣類カバー

各自治体が行うプラスチック資源の分別収集を促進し、市区町村と再商品化事業者が連携することで、市区町村が行う選別・梱包などを省略して事業者による再商品化が可能になります。

プラスチック製品の製造・販売事業者が使用済みの製品を自主回収や再資源化しやすくするために、通常は廃棄物処理法に基づく認可が必要なところを、認定事業者は認可が不要になります。

プラスチックごみを排出する事業者が排出量の抑制や再資源化に取り組むための基準を策定し、大量排出者や改善を行わない事業者へ勧告・公表・命令等の措置を施します。

また、認定を受ければ廃棄物処理法に基づく認可なしでも再資源化を実施できるようにして、排出事業者がプラスチック資源を有効活用するよう促します。

前述の通り、プラスチック資源循環促進法はプラスチックのライフサイクル全体において関わりのある全ての事業者・自治体が対象となっています。

主に一般消費財に対しての法規制ではありますが、仮に事業内容が直接プラスチックと関わりがなかったとしても、環境配慮や資源循環に対する取り組みが企業イメージを左右する点は対象事業者以外も例外ではないため、法律施行後はこれまで以上にSDGsへの企業としての取り組みが注目されていくと予想されます。

今回のプラスチック資源循環促進法との関係性は薄いと思いますが、実は弊社でリフォームしている浴槽の殆どがプラスチック製品です。

現在日本にある浴槽はFRP(Fiber Reinforced Plastics)と呼ばれる繊維強化プラスチック製のものが大半を占めています。

FRPとはプラスチックにガラス繊維などの強化材を混ぜて強度を高めた複合材料のことをいいます。

FRPは強い・軽い・錆びない・腐らない等の優れた特性を持っていますが、廃棄する際のリサイクル化が殆ど進んでおらず、多くの廃棄FRPが埋め立て処理されているとも言われています。

リサイクルする方法としては、セメントの製造工程で燃料・原料として使用するセメント原燃化という手法が実用化されておりますが、まだまだ普及しておりません。

他にも廃FRPを粉砕してFRP原料として再利用するマテリアルリサイクルや、樹脂とガラス繊維とに分離して再利用するケミカルリサイクルの方法も研究されていますが、殆ど事業化されていないのが現状です。

特性上、FRPは長期利用できることが多いため、浴槽の汚れや変色だけを理由に交換・廃棄するよりも、塗装やコーティングをしてより長く使用することで環境への配慮が可能です。

今回はプラスチック資源循環促進法について内容を簡潔に説明しました。

実際の法律は更に細かい部分まで具体的に規定があるため、あくまで法律の大まかな概要としてこの記事を参考にしていただけると幸いです。

スプーン等のカトラリー有料化ばかりが注目され、情報が一人歩きしていることもあるため、正しい法律の理解が今後も必要になります。

また、浴室にもプラスチック製品は多く採用されているため、環境を配慮したリフォームとして是非弊社の浴室リフォーム工事をご検討下さい!

2022年4月から、東京証券取引所はプライム市場に上場する1841社に対してTCFD等、気候関連情報開示が求められることになり、これを受けてCDPも、気候変動に関する質問状を送付する対象企業にプライム市場該当企業も加えることを発表しました。

TCFDの開示要求項目やCDPレポートの評価項目になっているSCOPE1,2,3の算定やSBT認定に取り組む企業が急増することが予想されます。

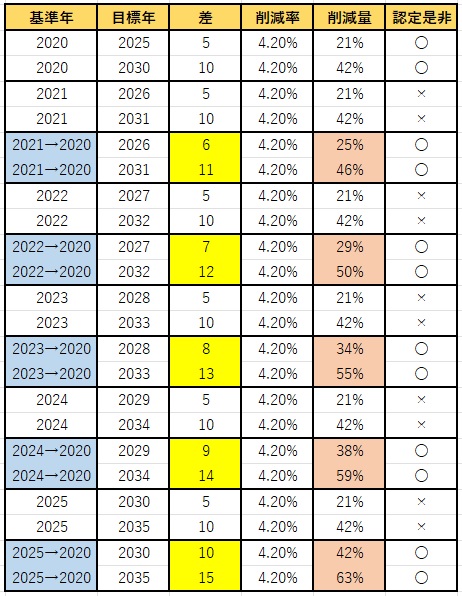

そんな中SBTでは、2021年12月に、基準年と目標値について、ルールを追加しました。「2021年以降を基準年にする場合は、2020年を基準とした削減率の設定を求める」という点です。

これはどういうことなのでしょうか。簡単に解説します。

SBTiの判断基準を整理したものとして、【Target Validation Protocol】というものがあります。これを満たせば基本的にSBT認証が得られる、というものです。このTarget Validation Protocolが2020年4月のV2から2021年12月にV3へ変更されました。

それを受けてSBTも、2022年7月15日から SBT Criteria Ver.5.0 へ変更されます。

その中で、基準年について、下記の記載がありました。(弊社和訳)

出典:TARGET VALIDATION PROTOCOL FOR NEAR-TERM TARGETS

つまり、2021年以降を基準年にする場合、2020年を基準として削減率を設定することが求められます。

他にも、以下の変更点などがあります。

基準年についてのポイントは

SBTは5年から10年先の削減目標を設定する条件なので、仮に10年先の目標について、上記を踏まえ、2020年、2025年を基準年にした1.5度目標の場合(年率4.2%削減)、下記のような目標となります。

2020年を基準年とした場合:2030年に42%削減

2021年を基準年にした場合:2031年に46%削減(2020年から11年分)

2025年を基準年にする場合:2035年に63%削減(2020年から15年分)

1.5度の削減水準もかなり野心的ですが、2021年以降は基準年が遅くなるに従い、求められる削減率が高くなり、急激な変化(削減)が必要となります。

これが、パリ協定に整合した、地球の平均気温を1.5度に抑えるための目標水準となります。

※上記グラフはSCOPE1,2の合計排出量を100t-CO₂とした場合の基準年ごとの削減率を想定したグラフです。

今回、SBTの基準年と目標について、簡単に紹介させていただきました。具体的な数値を出すことで、より現実的なイメージができるようになり、今後どれだけ厳しい目標になっていくのかを再認識しました。

SBTに取り組むか否か、社内で議論や躊躇している余裕はないかもしれません。

SBTは業種別の新たなプロジェクトを次々に開発しています。そうなればより複雑で理解が難しくなることが予想されます。

今のうちに、早めに、取り組むことをお勧めいたします。

脱炭素経営が主流になる中、二酸化炭素に負けないくらい対策が必要とされているのがフロンガスの漏洩防止です。環境省でもどんな場所から漏洩しているのか、報告書を公開しています。

(詳しくは【2050年HFCs(代替フロン類)排出量0目標】日本と世界の動き! をご参照ください)

2021年、8000件以上の業務用空調機の修理を行っている弊社の、創業から数々の業務用空調機を見てきた担当者に、フロン漏洩しやすい状況を聞きました。

まず、話が出たのは、「お寿司屋さんは漏洩しやすい」ということでした。酢飯に使うお酢が、揮発して空調機内に入り、熱交換器や配管を腐食させるようです。

ではどうすればよいのでしょうか。絶対に腐食しない、というわけではないのですが、いくつか対策をご紹介します。

アルミや銅管を対象とした腐食防止スプレーが各種販売されています。ネット検索でいくつも出てくるので、気になる方は検索してみてください。

カチオン電着塗装とは電着塗装の一種です。水溶性電着塗料の中に被塗物を浸漬させて、直接電流をかけ、塗料を付着させます。

カチオン電着塗装でコーティングすると、被塗物が複雑な形状であっても、塗面に生じる小さな穴がなく均一で密着性の高い塗膜が形成され、極めて高い防錆性能を発揮します。

※弊社の修理の際に別料金にて施工することも可能です。

洗浄を徹底的に施した上で、業務用空調機の熱交換器(アルミフィン)の表面に塗布することで、塗装膜を形成し、劣化を防ぎます。膜質が柔軟で割れにくく、高い酸にも強く、電気抵抗もほぼ変わらない塗装です。

※弊社の修理の際に別料金にて施工することも可能です。

業務用空調機のドレン配管はメーカーの指示で、単独配管にすることが基本となっています。しかし、ドレン排水(結露水)の配管とトイレの排水の配管が合流している場合がまれにあります。

トイレの排水の臭気が逆流し、空調配管の腐食につながるようです。

もし、そうした配管になっている場合、配管工事をして、ドレン排水の配管とトイレの排水の配管を別にする必要があります。

業務用エアコンの新規設置や更新工事の際、弊社の場合、フロンガスを充填する前に、無害な窒素を充填し、圧力をかけて漏洩していないか確認をします。(全ての業者がこうした確認をしているわけではない)

業務用エアコンの更新工事では、配管は更新せず機器だけ更新することもあります。弊社では、配管も設置しなおした方がいい場合は、ご提案させていただいておりますが、毎回配管工事まで行うわけではありません。

フロン漏洩は業務用エアコンを所有する管理者が責任を取ることになりますので、更新工事の際には、フロン漏洩の可能性も考慮し、工事内容をご検討ください。

また、空調使用時、効きが悪いと感じたときは、冷媒が漏れて不足していることが原因の可能性もございます。気になる症状がありましたら、早めにご相談ください。

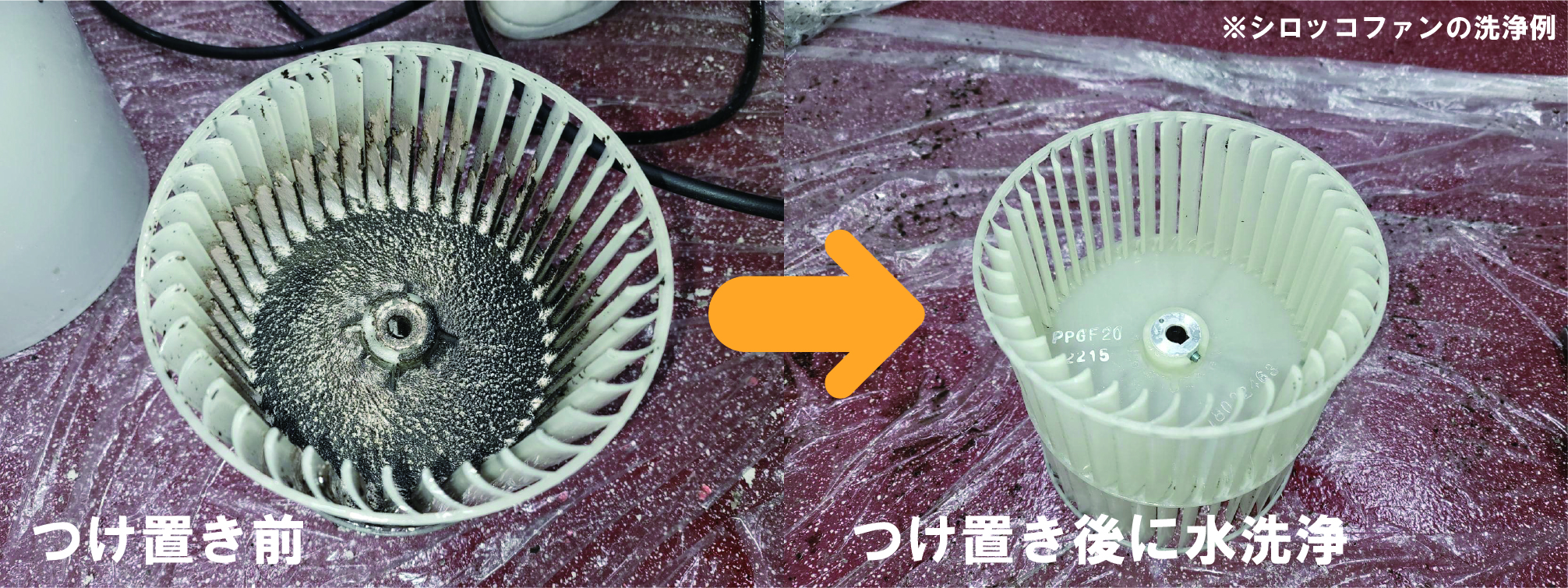

エアコン洗浄には頑固な汚れを落とす溶剤が欠かせません。エアコン洗浄で使用している溶剤「爽快フィンクリーナー」についてご紹介いたします。

※価格、購入方法についてはページ下部にございます。

エアコン内部にある熱交換器のアルミフィンや、空気清浄機の集塵板の油・ヤニ汚れを取り除くために使用する洗浄用アルカリ性溶剤で、弊社が開発にかかわった商品です。

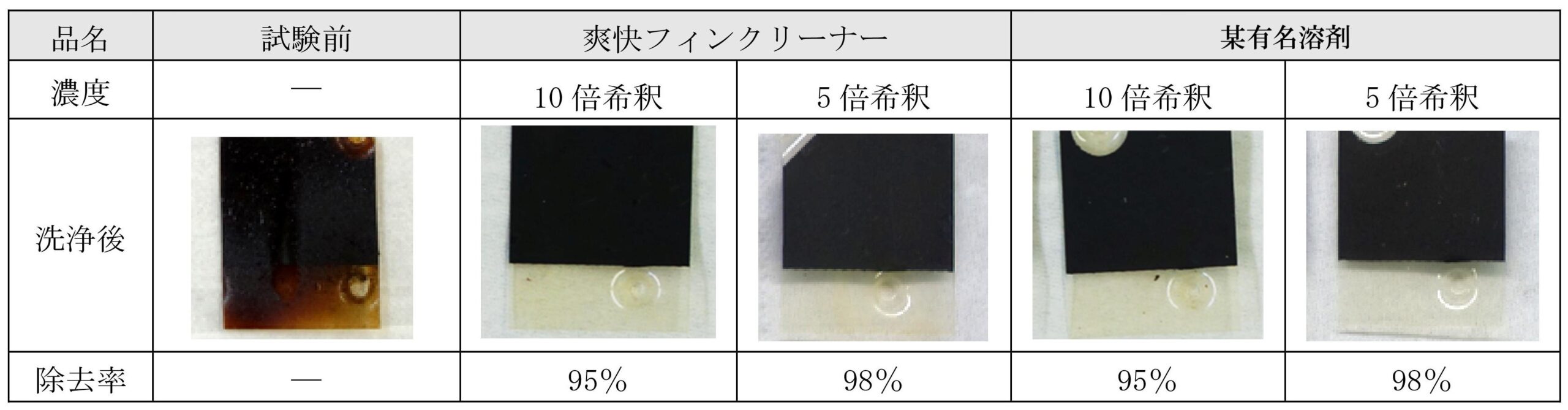

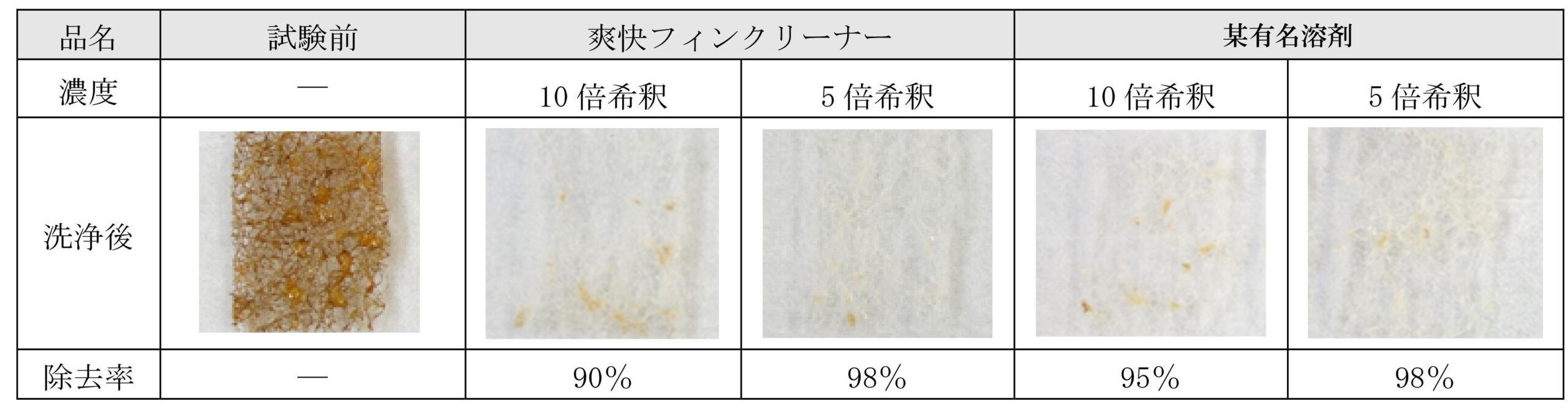

よく使用されている洗浄用の溶剤と性能比較いたしました。

ヤニ汚れの付着した樹脂製集塵板を25℃の洗浄液それぞれに10分間浸して比較したところ、同等の洗浄力を示しました。

油汚れの付着した不織布フィルター片を25℃の洗浄液それぞれに10分間浸して比較したところ、同等の洗浄力を示しました。

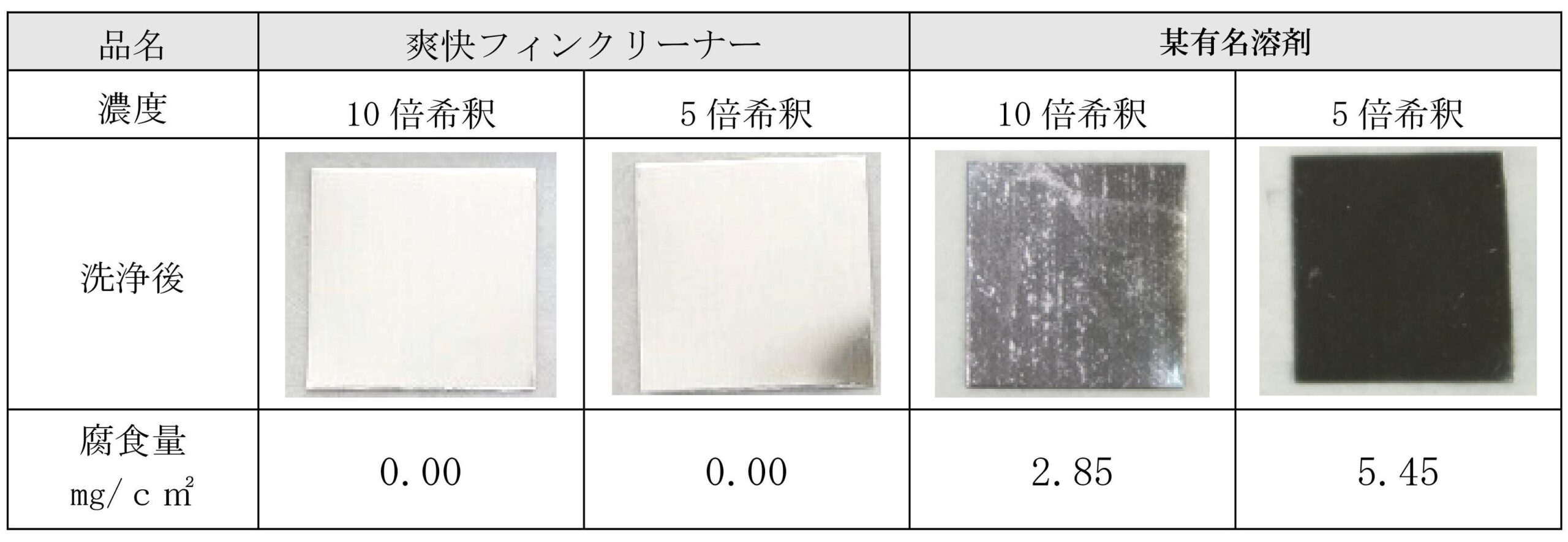

熱交換器はアルミでできています。

アルミ試験片をそれぞれの洗浄液に40℃で1時間浸して比較したところ、比較溶剤には変色が見られ、爽快フィンクリーナーには腐食が見られませんでした。

溶剤の価格相場はだいたい6,000円~9,000円くらいですが、爽快フィンクリーナーは5,800円(税別)とお手頃な価格設定となっています。

金属腐食しない溶剤は高価ですが、爽快フィンクリーナーはアルミを腐食しない溶剤ですので、尚お手頃と言えます。

溶剤のほとんどは金属が溶けるようなツーンとした刺激臭がしますが、爽快フィンクリーナーはほとんど刺激臭がありません。作業をするときに使いやすい溶剤と言えます。

5,800円(税込価格6,380円)/20㎏

拠点の担当者に「注文書」をお申し付けください。

必要事項を記入後、拠点の担当者にお渡しください。

以下のフォームよりご注文下さい。

気分爽快ショップ(https://www.ecology.shop-pro.jp/)でも今後取り扱う予定です。

2022年3月17日に【教えて、岸先生!「脱炭素、カーボンニュートラル、国土強靭化計画、BCP策定、補助金」をZoomにて無料で開催いたします。今回も慶応義塾大学教授 岸博幸氏にご登壇いただきます。前回とは違った内容も含んでおりますので、前回ご参加された方々もぜひご参加ください。

開催日時:3月17日(木)12:00~13:00

▼参加はこちらから▼

https://tayori.com/form/c3ed41d3c1975c11a5ad22a15f5d48f243a3bc16/

カーボンニュートラルってなに? 何かをしないといけない? カーボンニュートラルは義務? 何をしたらいいのかわからない方向けの入門編です。

2021年の介護報酬改定に伴い、3年の猶予を持って、BCP策定が2024年に義務化されます。その改正の内容、何をすべきかを解説しまず。

災害時に会社、社員をどのようにして守るのか、事業継続と社員を守ることが、どのようにつながっていくのか。

緊急時に大きな役割を持つ非常用電源ですが、その役割と購入の際に役立つ補助金を併せてご案内します。医療介護関係者の方だけでなく、中小企業の方にも見ていただきたい内容です。

補助金を活用しながら設備更新をして脱炭素に貢献したいけど、補助金って難しそう。そもそも補助金のことがよくわからない。そんな悩みを抱えている設備担当者様必見の内容です。

エコ・プランのSBT目標【2030年までにSCOPE1,2を50.4%削減】に向けて、導入が不可欠と考えている商用バンの電気自動車について、国内で販売するメーカーがないことが弊社の課題でした。そんな中、フォロフライ株式会社さんからEVバンが販売されたニュースを発見し、早速話を伺い、試乗してみました。

今回は試乗してみた率直な意見と、弊社の検証について、簡単にご紹介します。

後部座席がないこともあり、荷室は広々としており、950㎏の積載量があります。(既存商用バンは1000~1250㎏)

| 荷室の大きさ | 長さ | 高さ | 幅 |

|---|---|---|---|

| 既存バン | 3000 | 1320 | 1520 |

| EVバン | 2530 | 1270 | 1440 |

気になる走行距離ですが、カタログ値では300km、実測値は210~270kmということでした。積載量を最大にした場合は200km前後走ることができるようです。

充電の規格がコンボツーというもので、日本のCHAdeMOとは異なるため、現状、街中の充電スポットでは充電できないタイプとなっていますが、アダプタを開発中で、近い未来、街中でも充電できるようになるということでした。

充電時間は普通充電で7~8時間程度のようです。並列で充電する場合は5台まで可能で、電流を増やす場合は充電設備メーカーに交渉が必要ということでした。

バッテリーの劣化も気になりますが、5年間もしくは12万キロの保証があるようです。バッテリー交換は現状、中国の設備でないと交換できないようですが、国内でも交換できるように計画中、ということでした。

ちなみにメンテナンスや車検の費用は、ガソリン車と変わらない(項目が減るので安くなる可能性あり)そうです。提携している全国のガソリンスタンドにて、事前に連絡することで、対応してもらえるようです。

リースも対応可能でした。リースの場合は、別途提携会社との交渉が必要となります。保険料なども合わせて確認、検討していきます。

独特な音(防音性)や、ブレーキの感覚は、日本車に比べると多少慣れない部分がありますが、走行や操作に問題はありませんでした。

バンパーが突き出ていないので、運転の苦手な私でも、運転しやすかったです。操作もわかりやすく、スムーズに乗ることができました。

EVのバンは、頭デッカチなイメージがあったのですが、このEVはそんなことはありませんでした。

既存の商用バンと、全く同じようにEVバンを使える、という考えはないのですが、今回、どこまで既存の使用方法と合わせることができるのか、関連する担当者にも同行してもらい、実際の車を見て、試乗して、イメージを膨らまし、検証することができました。

日本の車を全てEVにした場合、原発10基分の電力が必要になる、再エネでそこまで賄えるのか、といった議論や、そもそもEVを生産する際のエネルギーや、バッテリーのリサイクルや廃棄までのLCAを考慮した場合、ハイブリットと比べてどう評価すべきか、といった議論もあります。

今回試乗させていただいた車のバッテリーについては、すでにリサイクルについても取り組みが始まっているようでした。

今後も様々な視点で、検討を続けていきます。

義務化の流れが進むTCFD「気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」ですが、賛同申請はとても簡単ですぐできます。

弊社も2021年12月に賛同しました。今回は賛同フォームの場所や入力項目、メーリングリストの登録までをご紹介します。

TCFD賛同フォームはTCFDの公式ホームページにあります。

トップページの一番下に【サポーターになる】というタブがあるので、クリックすると、【TCFDをサポートする】というページが開きます。さらに【サポーターになる】をクリックすると賛同フォームとなります。日本語に切替も可能です。

TCFD賛同の入力項目は下記の14項目です。

①会社名

②セクター(選択)

③業界(選択)

④領域(選択)

⑤国(選択)

⑥ウェブサイトURL

⑦時価総額 ※上場していない場合、上場した場合の時価総額を算定し入力します)

⑧運用資産 ※運用資産がない場合は¥0でも賛同できます。

⑨担当者のファーストネーム

⑩担当者の苗字

⑪担当者のEメール

⑫担当者の電話番号

⑬担当者の役割(選択)

⑭担当者の肩書き

入力を完了し、【参加する】をクリックすれば完了です。下記画面が表示されます。

【参加する】の後に出てきた画面の右下に【メーリングリストに参加する】という部分があります。

最新情報を入手したい場合は登録しておくとよいです。

登録に必要な項目は5つです。

①ファーストネーム

②苗字

③電子メールアドレス

④会社名

⑤国(選択)

TCFDに賛同した後、賛同したことを社内外に発信する際、ロゴデータがあると、より印象に残ります。TCFDのロゴデータは、【info@fsb-tcfd.org】に賛同した旨と、ロゴデータを使用したい目的等記載してメールを送れば、データをもらうことができます。

EPS形式とPNJ形式で、白黒と、白抜きと、水色の3パターンのデータを活用することができます。

TCFDの賛同は、気候関連財務情報の開示をする前でも、後でも構いません。開示を済ませ、賛同する企業もあれば、賛同はしているものの、まだ開示されていない企業も多いようです。

また、大企業だけでなく中小企業も賛同できます。開示の内容も要求事項は公開されていますが、細かなルールや義務はありません。

TCFDを一部義務化しているPRIの賛同については、取り組みが確認できない場合除名されることがありますが、TCFDではそうした事例は今のところ見受けられません。

中小企業でも取り組みやすい活動です。弊社もできるところから開示していこうと考えています。

弊社のシナリオ分析等で使用したエクセルシートを下記記事でテンプレートとして公開しています。登録などなしで無料ダウンロードできるので、下書きなどにご活用ください。

◆【TCFDシナリオ分析 テンプレート】6つのステップ ①準備と設定 ②リスク重要度評価

一緒にできるところから進めていきましょう。

こちらもご欄ください。

◆TCFD義務化?!TCFDとシナリオ分析、SCOPEとの関係は?

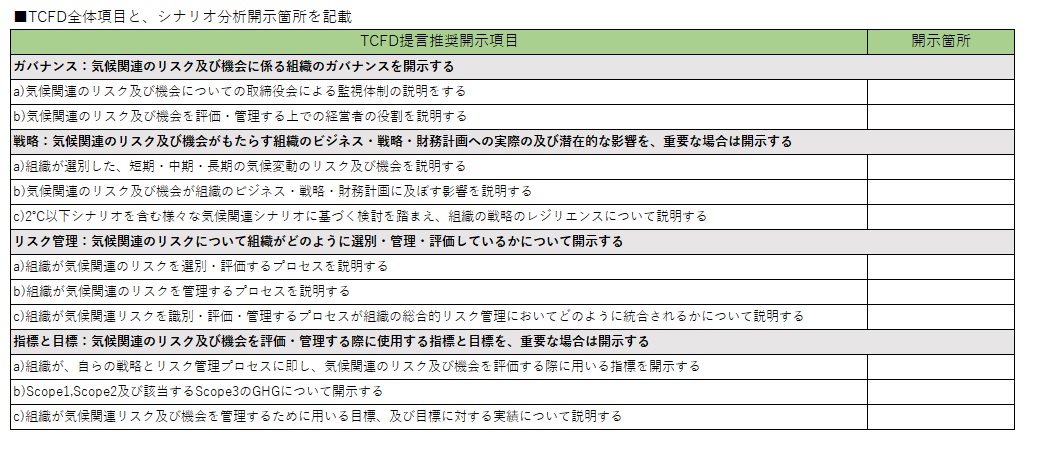

弊社は、環境省の【TCFDを活用した経営戦略立案のススメ】というガイドブックをもとに、TCFDの要求項目の開示に挑戦しています。

このガイドブックの6つのステップで使われている書式を再現し「テンプレート」を作成しました。今回は【⑥文書化と情報開示】です。

◆ステップ①~③は下記をご覧ください。

弊社と同じようにTCFDのシナリオ分析に挑戦する企業様にも、お役に立てるよう、共有いたします。参考程度に、ご活用ください。

TCFDが2017年に提言した最終報告書では、【年次報告書においてそのような情報開示を行うよう提言】しています。

TCFDと国の財務報告情報開示要件と合致しない場合、タスクフォースは、【組織に対し、それらの要素を年1回以上発行される他の公式な企業報告書の中で開示】としています。

開示は、下記の【TCFD提言推奨開示項目】を目次のような位置づけにして、これまで①~⑤までのステップで作成した内容を開示項目に関連付けて、開示していきます。

ポイント

・重要なリスクに関して各ステップのシナリオ分析の検討結果を可能な限り定量的に記載

・リスクに対する自社の対応方針や具体的な施策を記載

サスティナビリティレポートやCSRレポートに組み込む場合は、レポート全体の流れと、TCFD開示項目の順番が合わないことが考えられますが、開示項目がどの部分に記載されているかがわかるようになっていれば、問題ありません。

【TCFDを活用した経営戦略立案のススメ】や、実際にTCFDの要求項目を開示している各企業のレポートを見てみることが、一番の参考になります。

今回、環境省のガイドブックを元に、TCFDの開示推奨項目も作成に挑戦し、その中の6つのステップについて、共有できる部分をご紹介させていただきました。

弊社は2021年12月にTCFDに賛同致しました。開示推奨項目の内容については追って、ご紹介いたします。次回は、賛同フォームやロゴについて、ご紹介いたします。

◆TCFD義務化?!TCFDとシナリオ分析、SCOPEとの関係は?

◆【SBT目標 SCOPE1,2算定に挑戦!】何から始めればいいの?

◆そんな動きも?【COP26】の押さえたいポイント!

私たちが生活の中で何気なく使っている冷蔵庫やエアコンですが、電力の消費の観点から、極力エアコンを付けないようにしている、また冷蔵庫はなるべく早く閉めるようにしている、という方は少なくないと思います。

ただ、これらが環境に与える影響は、電力消費に限りません。冷蔵庫やエアコンに用いられる「冷媒」の環境負荷が大きいからです。

この記事では、この冷媒の中でも、環境に優しい「CO₂冷媒」について解説いたします。

冷媒とは、熱を温度の低い所から高い所へ移動させるときに使われる物質です。圧力をかけることで液化・放熱、気化・吸熱を繰り返すため、冷蔵庫やエアコンに用いられています。

冷媒としての機能を持つ物質は多く、その中でも最も有名なものがフロンです。ただフロンはオゾン層破壊が問題視され、現在はオゾン層を破壊しない代替フロンが使用されています。

代替フロンは、地球温暖化係数が非常に高いことが問題となっています。そのため、フロン以外の物質(ノンフロン)を冷媒として用いよう、という動きが活発化しています。これがノンフロン冷媒です。

ノンフロン冷媒の中でも、自然界の中に元々存在している物質を使った冷媒のことを、「自然冷媒」といいます。この自然冷媒にはアンモニアや水、CO₂があります。

CO₂冷媒とは、オゾン層を破壊しないノンフロン冷媒の中の、自然冷媒の一つです。

地球環境に負荷を与えない冷媒の活用に向けて、挑戦が進められています。

※出典:環境省 経産省 代替フロンに関する状況と現行の取組について

※グリーン冷媒とは、明確な定義はなく、自然冷媒を含むノンフロン冷媒や低GWPのフロン類を指します。

年間1300件以上の業務用空調機の設置に関わっている弊社が、設置作業の際に使用している冷媒は、代替フロンであるR410A(地球温暖化係数2090)と、R32(係数675)という種類です。※各メーカーの各機種指定の冷媒を充填しています。

規模が小さな機器は、温暖化係数の高いR410Aから、R32に順次置き換わっています。ただ、規模の大きい機器については、R32を使用できる認可が下りず、R410Aのままです。

空調機メーカーの要請で、R32を使用できる範囲は増えたようですが、使用は限定的となっています。

地球温暖化係数って?

二酸化炭素の温室効果を1としたときの、各物質の温室効果の程度を数値にしたもの。

例えば、メタンの地球温暖化係数は25で、これは、メタンの温室効果が二酸化炭素の25倍であることを示す。

「温室効果が大きい」というのは、地球温暖化係数が大きいことを指す。

※出典:環境省 令和3年度改正フロン排出抑制法に関する説明会

CO₂冷媒とは、ノンフロンの自然冷媒の一つで、二酸化炭素は、自然冷媒の中でも、無臭で毒性・可燃性がなく、安全性が高いといった利点が多いため、コンビニやスーパーのショーケース、さらには飲料用自動販売機など、幅広い用途で使われています。

ただ、二酸化炭素は、地球温暖化を引き起こす物質として広く知られており、その排出を抑えることに世界中が躍起になっています。それなのに、CO2を使うことは本当にエコになるのでしょうか?

結論から言いますと、エコになります。その理由は、地球温暖化係数が小さいからです。

二酸化炭素の地球温暖化係数は、その定義から1ですが、代替フロン類の地球温暖化係数は数千〜1万です。

代替フロン類は、二酸化炭素とは比べものにならないほど地球温暖化を引き起こす効果が大きい、と言うことです。

二酸化炭素は世界中で莫大な量が排出されており、そのため地球温暖化の主要な原因となっていますが、実は他の気体と比べると、二酸化炭素の温室効果は小さいです。

このことから、代替フロン類などの温室効果が大きいガスの代わりにCO₂を使うことは、相対的に環境に良いと言うことができます。

また、CO₂冷媒は、様々な場所で排出されているCO₂を有効に利用する数少ない手段の1つとして、普及が推奨されています。

エアコンや冷蔵庫などに用いられる冷媒は、基本的に使用中に排出されることはなく、機器の内部に留まっています。

このことから、エアコンや冷蔵庫が使用後に正しく解体され、冷媒が回収されれば、大気中に排出されることはありません。

もし、冷媒の回収をこのように完璧に行うことができれば、冷媒の温暖化係数を気にする必要はなくなります。

しかし、実際は、使用中の冷媒のガス漏れや修理時・回収時の漏れなどから、大気中に多くの代替フロン類が放出されています。

※出典:環境省 令和3年度改正フロン排出抑制法に関する説明会

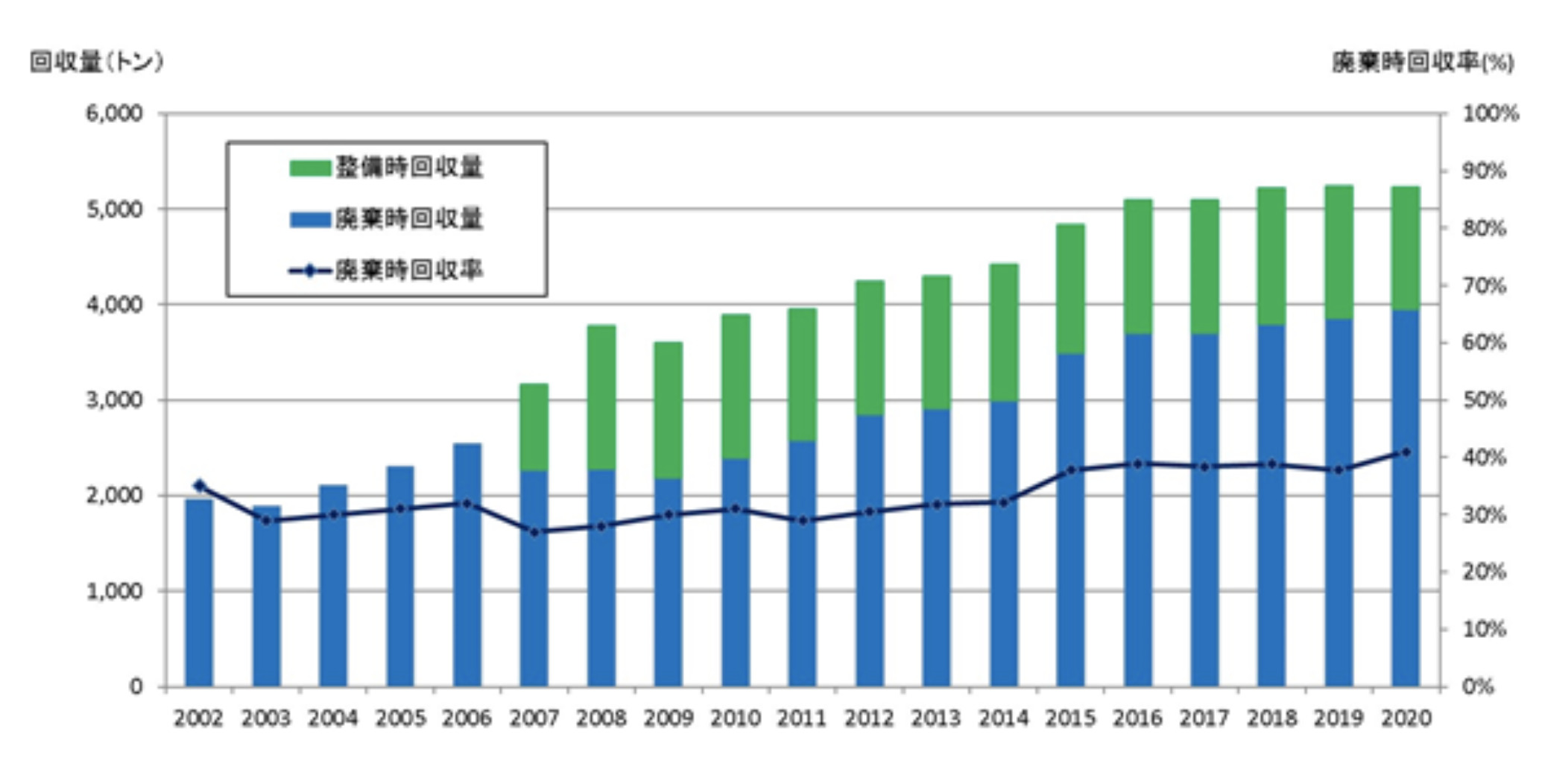

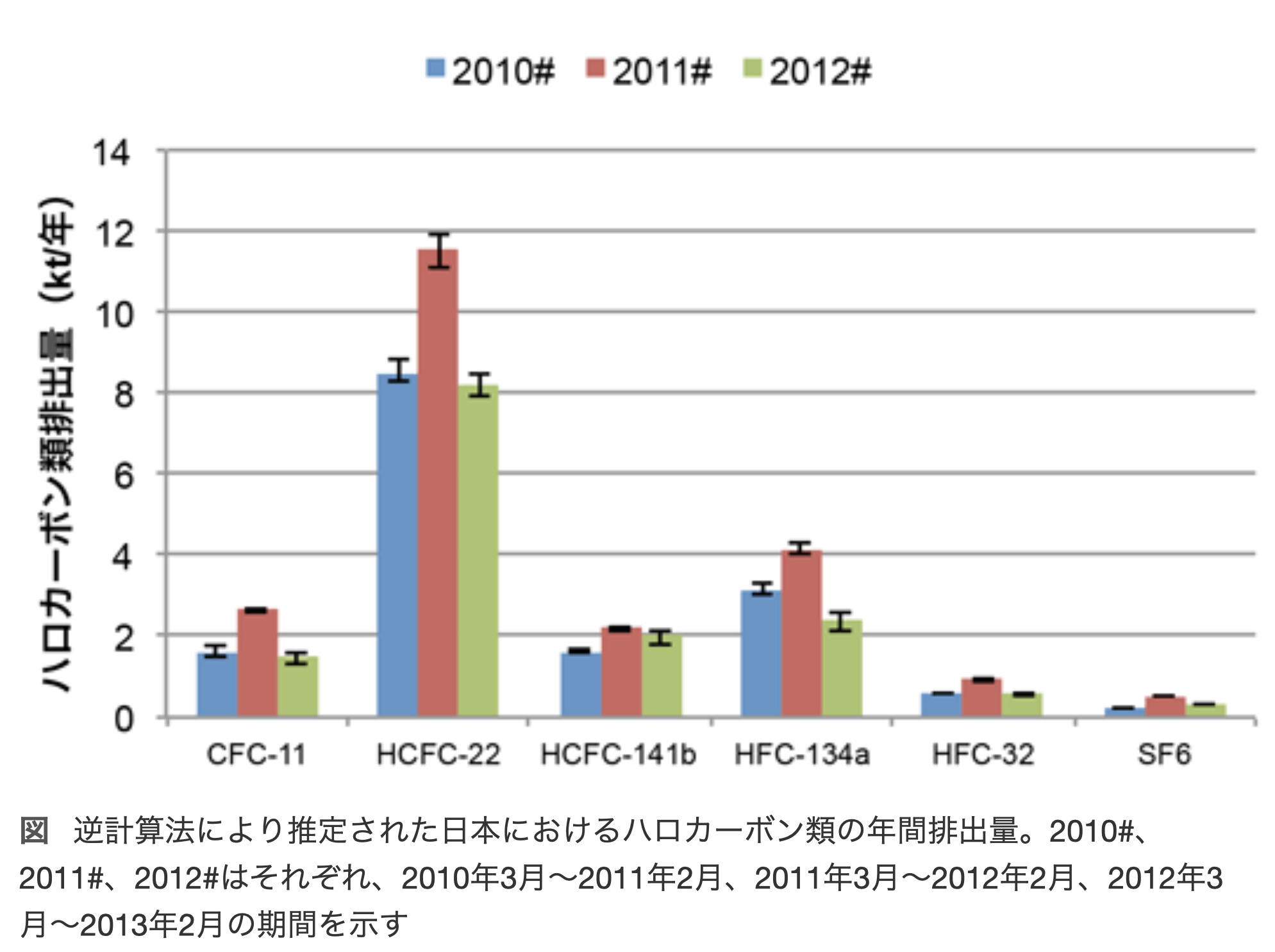

日本では、フロン排出抑制法など、フロン類の回収・破壊について定めた法律があります。それでも、2021年の環境省の統計によると、2020年の廃棄時のフロン回収率はおよそ40%であり、依然としてかなり低い数字となっています。

また、国立環境研究所の調査によると、東日本大震災の際には、建物の製品中に含まれていた代替フロン類が大気に大量に排出されてしまいました。

出典:国立環境研究所 「東日本大震災に伴うフロン等の大量排出」

今後も、集中豪雨や地震などの災害により建物が破壊される際に、冷媒が大気に放出される可能性があります。

これらの理由から、使用する冷媒を完璧に回収する、ということは不可能であり、大気に放出される前提で考えなければなりません。

このような背景により、地球環境保護の観点から、代替フロン類以外の物質(ノンフロン)や自然冷媒を活用しようという動きが活発化しています。

自然冷媒には、環境に良い、というだけでなく、様々な特徴があります。

| 【 自然冷媒 】 | 長所 | 短所 |

|---|---|---|

| CO₂冷媒 | ■ 無臭・無毒 ■ 安全性が高い ■ 単位体積当たりの運ぶ熱量が高く、 圧縮機や配管径を小さくできる ■ 高いCOP(エアコン、冷凍機などの エネルギー消費効率を表す指標)が実現できる | ■ 圧力が高く、機器に高い耐圧性が必要 ■ 超低温の冷却は不可能 |

| アンモニア冷媒 | ■ 使用冷媒量が少量で済む ■ フロン系冷媒と比較すると、冷凍・冷蔵・空調用の温度でのCOPが良い | ■ 毒性、刺激臭、爆発性、腐食性 |

| 水冷媒 | ■ 無害・無臭 ■ 圧縮機が不要 ■ 可燃性がない ■ 太陽熱や排熱を利用して冷水を製造できる | ■ エネルギー効率がそれほど良くない |

※参照:

日本熱源システム株式会社 CO2冷媒の特性

環境省 自然冷媒冷凍空調機器

二酸化炭素を始めとする自然冷媒に共通する短所として、それらを使用した冷凍・冷蔵装置は、導入費用が高く、普及が進みにくいと言うことが挙げられます。

そのため、日本冷媒・環境保全機構では、「脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業」によって、自然冷媒機器の導入に対する補助金を交付しています。

第4次の応募は11月末に終わってしまったので、現在は応募を受け付けていませんが、今後も補助金援助が続く可能性はあります。

自然冷媒を用いた業務用冷凍冷蔵機器を導入しようと考えている企業の方は、この支援事業を活用してみてはいかがでしょうか。

詳しくは、以下をご参照ください。

今後、より温暖化係数が低い代替フロンの開発、機器更新時の切り替えと、CO₂冷媒といった自然冷媒の普及が重要となってきます。

CO₂冷媒は、自動販売機や飲料用ショーケースなど、様々な用途に使用されており、普及が広がっています。

弊社は冷凍、冷蔵機器やショーケースを取り扱う機会は多くないのですが、提案する際はCO₂冷媒といった選択肢を考慮に入れて、認知度の向上や普及につなげて参ります。

この記事で出てきた環境用語をサクッと復習!

| フロン | 従来、エアコンや冷蔵庫の冷媒として用いられてきた物質。環境負荷が大きいことから、使用の廃止が進んでいる。 |

| 特定フロン | フロンの中でも、CFCとHCFCのことをいう。オゾン層破壊を起こす。 |

| 代替フロン | フロンの中で、HFCのことをいう。オゾン層は破壊しないが、温室効果が大きい。 |

| 自然冷媒 | ノンフロンの中でも、自然界の中に元々存在する物質のこと。代表的なものに、二酸化炭素、水、アンモニアなどがある。 |

| 地球温暖化係数 | 二酸化炭素の温室効果を1としたときの、各物質の温室効果の程度を数値にしたもの。 |

【こちらの記事も要チェック!】

◆フロン類漏洩量公表 8万トン-CO₂ 前年より増加!

◆【最新の代替フロン情報!】冷媒でエアコンを選ぶ時代?

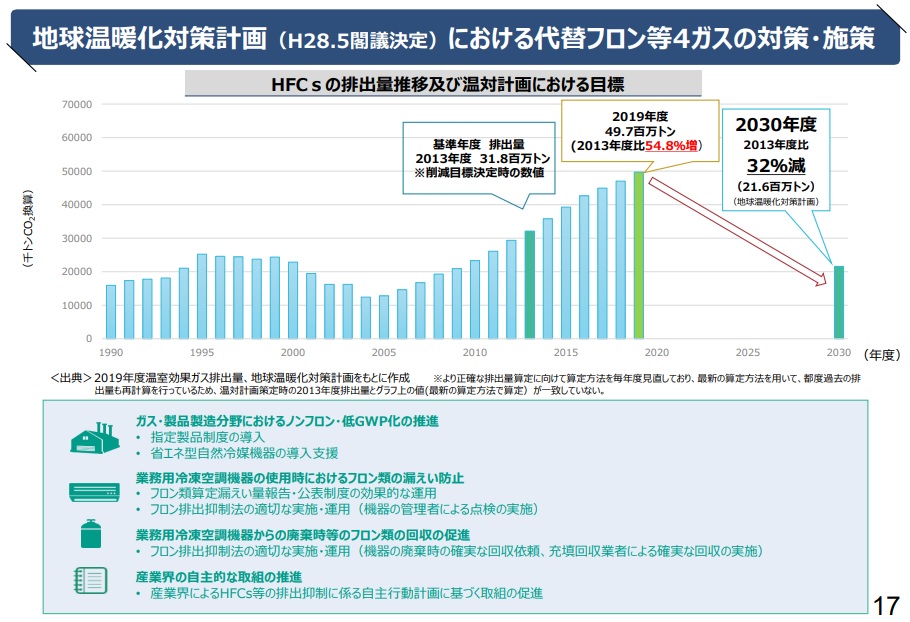

脱炭素の流れが加速する中、2050年に排出量を0にする必要があるのは、二酸化炭素だけではありません。最近注目されてきたメタンもそうですが、今回は排出量が増加の一途をたどる、代替フロン類(HFCs)の削減について、簡単にご紹介します。

日本は2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言していますが、ここでいうカーボンニュートラルには代替フロン類も含まれています。

日本の代替フロン類の削減目標は、2030年までに2013年度比で32%減(21.6百万トン)、2050年には0にするというものです。

近年、代替フロン類以外の温室効果ガス排出量は減少していますが、代替フロン類は年々増加しています。

日本政府はフロン類排出削減に向け、下記の方針を打ち出しました。(抜粋)

◆ガス・製品製造分野におけるノンフロン・低GWP化の推進

• 指定製品制度の導入

• 省エネ型自然冷媒機器の導入支援

◆業務用冷凍空調機器の使用時におけるフロン類の漏えい防止

• フロン類算定漏えい量報告・公表制度の効果的な運用

• フロン排出抑制法の適切な実施・運用(機器の管理者による点検の実施)

◆業務用冷凍空調機器からの廃棄時等のフロン類の回収の促進

• フロン排出抑制法の適切な実施・運用(機器の廃棄時の確実な回収依頼、充填回収業者による確実な回収の実施)

◆産業界の自主的な取組の推進

• 産業界によるHFCs等の排出抑制に係る自主行動計画に基づく取組の促進

上流部分での対策が効果的として、早期にノンフロン機器の主流化を目指しています。そして2050年には代替フロン類の排出0を目指しています。

※キガリ改正:

オゾン層を破壊するフロンを廃絶するための「モントリオール議定書」の枠組みの中で、2016年に、代替フロンを新たに議定書の規制対象とする改正提案が採択され、2019年に発行されました。これをキガリ改正といいます。これにより、代替フロン類も世界的に削減する取り決めとなりました。

キガリ改正により、先進国は2036年までに85%削減することになりました。

2021年4月9日、代替フロン類の削減に向けて、何が必要か、議論が行われました。

下記は「4月9日に開催された「中央環境審議会地球環境部会中長期の気候変動対策検討小委員会・産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会地球温暖化対策検討WG合同会合」における委員」の主な意見です。(一部抜粋)

【全般的なご意見】

• HFCsの排出量増加が、エネルギー起源CO2の削減効果を相殺してしまっている現状。

• 今後世界における冷凍冷蔵・空調需要は急増が予想されている。日本の技術や日本企業が活躍・貢献できる余地がある分野であり戦略や積極的な後押しが必要ではないか。

【蛇口・上流関連】

• 2050に向けた自然冷媒への移行を描くロードマップや推進施策が必要</spamn。企業としてもロードマップを元に投資を検討する。 • 既存機器への対策も重要だが、上流対策の強化が最も効果的。

対策の強化が自然冷媒等の分野において日本企業の優位に繋がるのではないか。

新規機器に対するグリーン冷媒開発やトップランナー制度の運用をしっかりとするべき。

• 既存機器使用者に対して新規製品のメリットを伝えるなど周知徹底が必要。

• 高GWPから中低GWP冷媒への移行を進めるようなレトロフィットを推進する政策も必要ではないか。

• 新型コロナウイルス感染症によるライフスタイルの変化により、冷凍冷蔵倉庫の需要は一定又は増加が予想され、今後、老朽化する冷凍冷蔵倉庫のリプレースに係る方針についてロードマップが必要ではないか。

・Climate transitionの一環として、リプレースをsustainable financeの対象とするなどインセンティブを明確に位置づけるべきではないか。

【中・下流関連】

• 温対計画FUにおいて使用時漏えい防止に関するデータが得られていないのは問題であり、早急に解決すべき。

• 既存機器に対して、IoT等を活用したフロン漏えい防止対策や回収技術のイノベーションが必要。

• HFCsの回収・破壊を促進するため、インセンティブの検討も重要。自動車リサイクル法のような仕組みを参考に検討すべきでは

ないか。

・HFCsの使用に当たって、トレーサビリティが重要。

※トレーサビリティ:

「その製品がいつ、どこで、だれによって作られたのか」を明らかにするために、原材料の調達、生産、消費または廃棄まで追跡可能な状態にすること

※出典:環境省 経産省 代替フロンに関する状況と現行の取組について

海外でも、各国が様々な代替フロン規制を行なっています。

EUでは、2015年より新しい代替フロンガス規制(Regulation(EU) No 517/2014)が制定されました。この規制は2006年に定められた規制をより厳格化したものとなっていて、Fガス(HFC,PFC等フッ素を含む温室効果ガス)の排出量を2030年までに3分の2に削減することを目的としています。

その内容は、

・GWP(地球温暖化係数)の高いFガスをしようしている製品・機器の市場販売禁止

・2020年以降、既存冷却装置のサービス・メンテナンスにおける高GWPガス(2500以上)の使用禁止

・HFCの総量規制と段階的削減

・Fガスの回収、報告義務、研修等

さらに、EUでは、カーエアコンに用いられる冷媒に対する規制も設けています。

EUでは、2017年より、欧州で上市される全ての新車において、GWP値が150を超える冷媒の使用が禁止されています。

これにより、従来カーエアコンに使用されていた冷媒であるR134a(GWP:1300)の使用を禁止しました。

この規制に対し、メルセデス・ベンツは、新たにCO₂冷媒を用いたカーエアコンを開発しました。

CO₂冷媒は高い圧力が必要となるため、R134aを用いた場合と比べ10倍ほどの圧力が必要で、そのためコンプレッサーやホースなど、車の設計を完全に見直す必要がありました。

これには高い費用がかかるため、より安価にCO₂冷媒を用いられる技術を開発することが課題であると言えます。

参照:

欧米のフロン規制

諸外国におけるフロン類の排出抑制施策

Mercedes to Debut Air Conditioning with CO₂ Refrigerant

※出典:環境省 経産省 代替フロンに関する状況と現行の取組について

世界では、代替フロン類の排出が今後倍増すると予測されています。その温室効果は二酸化炭素と比べものにならないくらい高いです。

※出典:環境省 経産省 代替フロンに関する状況と現行の取組について

海外においては、より温暖化係数の低い代替フロンを、既存の業務用空調機に充填して使用する事例もあるようです。

ただ日本では、メーカー指定の冷媒以外を充填することは、メーカー補償がない限り、故障や事故につながるリスクがあるため、対応できていません。

日本において、業務用空調機へのCO₂冷媒をはじめとした自然冷媒の活用は、まだ先になりそうですが、今後も業務用エアコンを取り扱う事業者として、代替フロン類や冷媒についての動向に注力してまいります。

この記事で出てきた環境用語をサクッと復習!

| フロン | 従来、エアコンや冷蔵庫の冷媒として用いられてきた物質。環境負荷が大きいことから、使用の廃止が進んでいる。 |

| 特定フロン | フロンの中でも、CFCとHCFCのことをいう。オゾン層破壊を起こす。 |

| 代替フロン | フロンの中で、HFCのことをいう。オゾン層は破壊しないが、温室効果が大きい。 |

| 自然冷媒 | ノンフロンの中でも、自然界の中に元々存在する物質のこと。代表的なものに、二酸化炭素、水、アンモニアなどがある。 |

| 地球温暖化係数 | 二酸化炭素の温室効果を1としたときの、各物質の温室効果の程度を数値にしたもの。 |

【こちらの記事も要チェック!】

◆フロン類漏洩量公表 8万トン-CO₂ 前年より増加!

◆【最新の代替フロン情報!】冷媒でエアコンを選ぶ時代?

お電話でのお問い合わせ

0120-39-6366

[日本全国365日24時間受付可能]

フォームからのお問い合わせ