未設定 none

弊社はSBT(SME)認定支援を実施しています。支援をする中で、SBT(SME)認定の申請フォームが「うまく表示されない」という事態が発生しました。

SBT事務局に確認して解決できたので、対策を共有させていただきます。同じ部分で困っている企業様の参考にしてください。

SBT(SME)申請フォームは、Google ChromeとMicrosoft edgeで表示が変わることがわかりました。Microsoft edgeの場合、入力項目に入力できなかったり、入力欄の表示がされていなかったり、といった事象が発生するようです。

SBT(SME)申請に必要な必須項目も入力できない状況のため、申請を進めることができません。そこで、SBT事務局に問い合わせて、対応策を教えてもらいました。

SBT事務局の対応策として、SBT公式ウェブサイトのSBT(SME)申請のリンクからではなく、「下記のURLからedgeで開いてみてください」、ということでした。

■Microsoft edgeの場合のSBT(SME)申請URL:

https://www.jotformz.com/targets/sme-target-validation

弊社が支援するお客様においては、上記リンクにて、問題は解消され、無事申請を進めることができました。

今回ご紹介した方法は、2023年1月26日時点でのSBT(SME)申請フォーム上の問題点に対する解決策となっております。SBT(SME)申請フォームは不定期に連絡なく変更されることが多い為、今回ご紹介した内容ではうまくいかなくなる可能性もございます。予めご了承ください。

中小企業の温室効果ガス算定や削減目標の必要性は、日増しに強まっています。自主的にSBT(SME)に挑戦する中小企業様のお役に立てたら嬉しいです。

■【SCOPE3 算定に挑戦!】カテゴリー1,2,3の計算方法!

■【TCFDシナリオ分析 テンプレート】6つのステップ ①準備と設定 ②リスク重要度評価

■TCFD賛同フォームの入力方法!ロゴデータは?

■【CDPの質問書】届いてなくても ” 自主回答 ” できる!どうやるの?

■中小企業向けSBT(SME)認定支援 開始しました!

弊社は2022年、CDPの自主回答に挑戦しました。

脱炭素経営を目指す中小企業の方々や、有価証券報告書及び有価証券届出書で、サステナビリティに関する企業の取り組みの開示の必要が生じた企業様は、CDPの自主回答をご検討中の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

◆金融庁 有価証券報告書に【TCFD】と同等の開示を要求!

今回は、実際にCDPの質問書に回答してみて、どうだったのかをご紹介することで、CDP自主回答をご検討中の企業の方々の参考にしていただければと思い、まとめました。

目次

弊社がCDPの自主回答に挑戦するきっかけは、上司から、「CDPの自主回答に挑戦してみない?」と提案され、「最低ランクでもいいから」ということで、挑戦することにしました。

2019年の環境省の「中小企業向けSBT 再エネ100%目標設定支援事業」でSCOPE1,2の算定とSBT水準の目標を設定し、2021年、SBT(SME)認定を取得した直後でした。

TCFDの調査はしており、自社版のTCFDを作る場合は、こんな感じかな、というものは作っていましたが、まだまだ内容は不完全だったので、「時期尚早では?」と感じる部分や、CDP質問書は複雑で難しいイメージもあったので、不安が多い中での挑戦でした。

とにかく、弊社はCDP質問書対象企業でもなければ、サプライチェーンプログラムで質問書が届くわけでもなかったので、どのように申し込みすればいいのか、CDP Japan事務局に問合せするところから始まりました。

◆CDP自主回答申し込み方法についてはこちらの記事をご参照ください。

【CDPの質問書】届いてなくても ” 自主回答 ” できる!どうやるの?

2022年3月ごろ申し込みが完了し、質問書がオープンする4月中旬までの間は、質問書の全体構成や内容を確認しました。

SBTと違い、CDPは、日本に事務所があり、CDP Japanのウェブサイトも充実していて、【開示サポート】の部分に、丁寧な解説動画や説明資料がわかりやすく無料で公開されていました。(下図赤枠部分、他)

◆出典:CDP 公式ウェブサイト 開示サポート

CDPの質問書は、毎年項目が検討され、更新されますが、大方の質問は同じなので、どのような質問で構成されているのか、前年の質問書の内容を事前に確認しておくことをお勧めします。

実際の質問書の内容がどこに記載されているのか、についてです。

CDPの公式ウェブサイトの【情報開示】の中に【企業の方はこちら】という部分があるので、クリックします。

次に、開いたページの【気候変動】をクリックします。

すると、下図のようなページになります。

御社の業種にチェックを入れた後、【次へ】をクリックします。

次の画面で、質問書の種類を選択します。スコアリングしてもらう場合は、【完全版】を選択します。

※自主回答の場合でも【完全版】は通常の質問書と同じ内容です。

次に、追加のサプライチェーン質問書を参照するかの設問があります。

弊社はサプライチェーン質問書も参照したかったので、【はい】にチェックを入れました。

いずれかを選択していただき、【次へ】をクリックすると、下図の質問書の内容が、解説と共に表示されます。

エクスポートもできます。(Wordの場合、112ページ)

下図の赤枠の【2022年 CDP開示サイクル】以降の部分を下にスクロールしていくと、C0からC16までの設問がひたすら続いています。

質問は大きな項目として16種類あります。

弊社の回答をもとに、細かな質問項目を数えたら、478項目ありました。(質問項目数は業種や選択項目により変動します)

1つ1つの質問は難しく、意図を解釈して回答する必要があり、回答にも時間がかかります。そうした質問が沢山あります。

どれくらいの調査時間、回答時間が必要か、誰に協力してもらう必要があるか、目安をつけるためにも、事前に質問書の全体の内容を確認しておくとよいです。

でないと、せっかく費用をかけて回答に挑戦しても、提出期限に間に合わない可能性があります。

提出期限に間に合わないと、スコアリング(評価)されません。

その年の質問書が公開され、回答できる状態になってから、提出期限まで、限りがあるので、余裕をもって回答に取り掛かれるよう、事前にできることはやっておくことをお勧めいたします。

出典:[企業向け]CDP概要と回答の進め方

質問書の内容や構成の他、事前に確認できるもので、確認しておきたいのが、スコアリングの基準です。

スコアリングの基準もCDPの公式ウェブサイト上で公開されています。このスコアリングの基準も、全ての質問に対して、細かくルールがあり、読むだけでも大変です。

CDPの質問項目は、初回回答の場合、すぐに回答できるものは少ないと感じます。

集計や、社内体制を整える必要が発生するなど回答するための準備に時間がかかります。そのため、事前にスコアリング基準を知ることで、効率的に準備することができます。

もちろん回答する際もスコアリング基準を確認しますが、回答前にある程度分かったうえで、回答のイメージができる状態にしておくのが良いと考えます。

スコアリング基準は解説動画がCDPのウェブサイト【開示サポート】の中にあるので、ご参照ください。

出典:CDP 開示サポート

その他、事前にできることで、弊社が来年に向けて、回答着手前にやっておきたいと考えていることは下記です。

今年弊社が挑戦するうえで、最初に取り掛かった方法として、1人の担当者が回答できるところまで回答し、上役にチェックしてもらう、という流れでした。

しかし、担当者では回答できない質問が多く、回答できたとしても不十分な内容でした。

途中からガバナンスや企業のリスク、機会の部分は執行役員の上司に回答をお願いする形になりました。

最初の役割分担が明確ではなく、余計な時間がかかってしまったので、初めから、質問の回答者として適切な方に回答してもらえるよう、事前に担当を決めておくことがポイントです。

例:ガバナンス、リスクと戦略部分 → 【 執行役員 】

データ部分 → 【 担当者 】

CDPの質問書に回答するためには、SBTやSCOPE1,2,3の算定で使用したデータ以外にも必要なデータがありました。

データを管理する部署の方には、CDP自主回答が始まる4月中旬から提出期限である7月下旬までの間で、協力してもらう可能性があること、質問書の内容や、出す必要があるデータについて、事前に共有しておくとスムーズだと考えます。

今回は、CDPの質問書に自主回答するきっかけから、事前準備までを解説させていただきました。とにかく、事前に確認できる資料が沢山あります。

また、その年度の質問書がオープンした後の5月は、CDPの質問書回答に関するセミナーが立て続けに実施されます。※無料(資料や動画はCDP公式ウェブサイトで公開されます)

※CDP公式ウェブサイト 【イベント】参照

そのセミナーの内容も把握する必要があるので、自社の質問書の回答を進めながらの情報把握は、スケジュールが次々にCDPで埋まっていく印象でした。

CDP自主回答に挑戦する場合は、5月、6月、7月のスケジュールに余裕が必要です。万全の態勢で準備しておきたいところです。

次回は、実際のCDP回答について、ご紹介予定です。

弊社は、CDPの質問書回答に挑戦して、良かった、と感じています。それは、世界の脱炭素社会への潮流に対する理解や自社が置かれている立場への理解、そして企業戦略にプラスになったからです。

今回の記事や、これからの記事が、「うちも挑戦してみようかな」といった、きっかけにつながり、1社でも「あの時、挑戦しておいて、本当によかった」と思ってもらえたら、嬉しいです。

◆【CDP回答で”TCFD”同時対応!】イメージしやすい!回答実体験!

◆【CDP回答で”TCFD”同時対応!】回答に役立った無料シナリオ パラメータ&実感したメリット!

◆金融庁 有価証券報告書に【TCFD】と同等の開示を要求!

◆TCFD義務化?!TCFDとシナリオ分析、SCOPEとの関係は?

◆【TCFDシナリオ分析 テンプレート】6つのステップ ①準備と設定 ②リスク重要度評価

◆【CDPスコアリング結果!】エコ・プランの初回!自主回答スコアは?

2022年11月、金融庁は、有価証券報告書及び有価証券届出書について、サステナビリティに関する企業の取組みの開示と、コーポレートガバナンスに関する開示を求めると発表しました。

出典:金融庁 ホームページ

2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用予定となっております。

※有価証券報告書提出企業数は10,856社(2022年6月 関東財務局)

今回の改定について、金融庁のホームページには、TCFDといった用語は出てきていません。ただ、要求されている内容は、TCFDと同等の内容が含まれています。

つまり、TCFDの開示要求項目を網羅すれば、金融庁の法改正の対応にもなる、という認識です。(TCFDの方がカバー範囲が広い)

出典:金融庁 記述情報の開示に関する原則(別添)―サステナビリティ情報の開示について―

TCFDが開示を要求している項目は【ガバナンス】【戦略】【リスク管理】【指標と目標】です。

金融庁では、【戦略】と【指標と目標】については、強制はしない(「開示が望ましいものの、各企業が「ガバナンス」と「リスク管理」の枠組みを通じて重要性を判断して開示す」)としています。

ただ、【戦略】、【指標と目標】についても開示できるのであれば、しておいて損はなさそうです。

金融庁の有価証券報告書にも活用できるTCFDですが、実際に開示しようとすると、抽象的な部分も多く、企業により開示方法もバラバラで、どのようなものにすればいいのか、つかみどころが難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。

そんなとき、お勧めなのが、【CDPの自主回答】です。

CDPの質問書は、FTSEジャパンインデックス500や東証のプライム市場に登録された1841社、また、サプライチェーンプログラムによって、質問書が届く企業が対象です。

ただ、そうした企業以外でも、自主的に質問書に回答できる【自主回答】があります。

CDPの質問書はTCFDの開示項目を網羅する形で作成されているので、CDPの自主回答に挑戦することで、TCFDの開示要求に答えることができます。

また、CDPの質問内容は、業種が同じであれば、基本的に世界中の企業でほとんど同じなので、自社と同じ事業を展開する企業の回答を閲覧することで、イメージが付きやすくなります。

さらに、大企業と同じスコアリング基準で評価してもらえ、CDPの年次レポートで公表もされるので、ビジネスチャンスにつなげることができます。

今回は、金融庁の有価証券報告書及び有価証券届出書の改定に伴い、TCFDやCDPの自主回答について、ご紹介させていただきました。

日本含め、世界が2050年カーボンニュートラルに向けて変化を続ける中で、企業としてやらなければいけないことが、明確になってきており、その影響の範囲が徐々に広がっています。

こうした動きを理解することや、自社の場合どういった動きが必要か把握し、行動に移すにも、ある程度の時間がかかるので、早めに着手することが、重要です。

金融庁のサステナビリティ情報開示についての資料には、下記の記載がありました。

「Scope1(事業者自らによる直接排出)・Scope2(他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出)の GHG 排出量について、企業において積極的に開示することが期待される」

※出典:金融庁 記述情報の開示に関する原則(別添)―サステナビリティ情報の開示について―

金融庁の有価証券報告書の改定に対応するにしても、TCFDやCDPに対応するにしても、SCOPE1,2の算定や、削減目標について開示が期待されていることもあり、SBT目標の設定も、重要になってくると考えられます。

具体的なCO₂排出量や削減目標がわかると、求められているレベルが理解でき、計画が立てやすくなります。「何からはじめればいいかわからない」という場合は、SBT認定をお勧めします。

◆中小企業向けSBT(SME)認定支援 開始しました!

◆TCFD義務化?!TCFDとシナリオ分析、SCOPEとの関係は?

◆【TCFDシナリオ分析 テンプレート】6つのステップ ①準備と設定 ②リスク重要度評価

◆TCFD賛同フォームの入力方法!ロゴデータは?

◆【CDPの質問書】届いてなくても ” 自主回答 ” できる!どうやるの?

エジプトのシャルム・エル・シェイクで11/6から11/20にかけてCOP27が開催されました。

COPとは「Conference of the Parties」の略称であり、1992年に採択された国連気候変動枠組み条約に基づき開かれる締約国会議を指しています。COPでは今まで、気候変動対策の国際的な枠組みが作られており、「京都議定書」や「パリ協定」もCOPで合意されたものです。

COPは、新型コロナウイルスの影響で開催が延期された2020年を除き、1995年から毎年開催されており、今年で27回目となります。

今回は、COP27の争点や合意内容についてご紹介いたします。

COP27はエジプトを議長国として、シャルム・エル・シェイクで開催されました。

COPは他の国際会議と同様に、議長国が中心となり、会議の開催、議題の決定、議論の主導、内容の取りまとめ、結果の発信をします。議長国は締約国が持ち回りで務め、会議の会場も基本的には議長国となります。(過去の開催状況はこちら)

また、COP27は11/18までの開催予定でしたが、ロス&ダメージに関する合意に到達できなかったこともあり、20日まで延長されました。

COP27では、長年にわたる議論や交渉から軸足を移し、実際に計画を実行に移すことが大きな目標として掲げられました。

主な争点として事前に公表されていたのは、以下の4つです。

1.5°C目標をより重要視することに合意したCOP26に対し、COP27では、目標達成に向けた具体的な取り組みの決定に向けた議論が行われると期待されていました。

10月26日に気候変動枠組条約の事務局が発表した報告書では、現在各国が掲げている温室効果ガスの削減目標が達成されたとしても、気温上昇を1.5°C以内に抑えることは困難であると示されました。

このような現状が続けば気候変動はさらに深刻になると考えられているため、COP27で各国の排出削減の取り組みの強化及び具体化が議論されると考えられていました。

世界では、洪水、火災、豪雨などの大きな災害が気候変動の影響でより頻繁に起こるようになっています。

今年はパキスタンで例年の10倍以上もの降雨があり国土の3分の1が水没してしまった、と言う衝撃的なニュースもありました。

このような災害の影響を最も受けているような国や人々を守るために、災害への対応策についての検討が行われると期待されていました。

今回のCOPはアフリカでの開催だということもあり、発展途上国の主張が強調される議論となると考えられていました。

発展途上国は、二酸化炭素の排出量が先進国に比べてはるかに小さいにも関わらず、先述のパキスタンのように気候変動により大きな被害を受けています。

これに対して国際連合は、先進国が、途上国が負った気候変動に由来する被害に対する補償をするべきだ、と提言しています。

これまではデンマークだけが公式に補償を行うことに合意していますが、COP27で他国もこの補償を約束することが期待されていました。

一方で、先進国は新型コロナウイルスやウクライナ危機などの理由で財政的な余裕がないため、交渉は難航するとみられていました。

補償や資金援助といった形で、地球温暖化に伴う気候変動による「損失と被害(ロス&ダメージ)」への対応をCOPの正式議題とするのは、COP27が初めてでした。

今回のCOPの主な成果として、以下のものが挙げられます。

それぞれについて、簡単に説明いたします。

気候変動に関する16分野に関して、計62個の決定事項が示されました。

同決定書は、基本的には昨年のCOP26の全体決定である「グラスゴー気候合意」の内容を引き継いでおり、新規性には乏しいものとなっています。内容としては、緩和、適応、ロス&ダメージ、気候資金等の分野で、締約国の気候変動対策の強化を求めています。

その中で、グラスゴー気候合意にはなかった内容として、再生可能エネルギーへの言及があります。

温室効果ガス排出削減の方法としての再生可能エネルギーの導入の重要性が確認され、再生可能エネルギーへの公正な移行のためのサポートの必要性が強調されました。

さらに、2050年にネットゼロを実現するためには、2030年まで、毎年再生可能エネルギーに4兆米ドルの投資が必要であることも記載されました。

緩和の分野については、1.5°C目標の達成のためには2030年までに2019年比で43%の温室効果ガス排出削減が必要であることが認められました。

※「シャルム・エル・シェイク実施計画」の全文については、以下をご参照ください。

「シャルム・エル・シェイク実施計画」

COP26のグラスゴー会議において立ち上げが合意されていた、2030年までの緩和の野心と実施を緊急に高めるための「緩和作業計画」が策定されました。

同計画の主な内容は、以下の通りです。

この計画には、(排出削減に関して)新たな削減目標を押し付けるものではない、と言う文言が意図的に入れられており、逃げ道が残る表現となっていることが残念なポイントです。

また、2030年目標の見直しや強化を促す内容になることが期待されましたが、そのような内容は含まれませんでした。

今回のCOPでは、開催国及び途上国側の強い要求もあり、新たな議題としてロス&ダメージの資金面での支援が取り上げられ、結果としてロス&ダメージのための新基金の設立が決定されました。

基金の設立にあたって、問題となったのが資金を拠出するドナー、また資金の受け手を具体的にどのように設定するか、と言うことでした。

先進国側は、ドナーとして中国などの新興国を含めること、また受け手は後発開発途上国に限定することなどを提案しましたが、これに対して新興国やその他の途上国が強く反発しました。

結果的には、ドナーは先進国を含め、既存の資金メカニズムやNGO、民間など幅広く設定され、資金の受け手は「途上国の中でも特に脆弱な国々」であると決められました。

今後の流れとしては、移行委員会を立ち上げ、更にはCOP28での提言が予定されています。

COP27でロス&ダメージが初めて議題として取り上げられ、最終的には基金の設立に合意されたことは気候変動の国際交渉上では大きな転換点となりそうです。

合意に至るために先進国が妥協をしたことにより、今後は発展途上国側も国際交渉においてより協力的な姿勢になることが期待されます。

その一方で、排出削減の面では期待されていた進展はなく、多くの課題が残る結果となりました。

フランスのエネルギー改革大臣であるアニエス・パニエ=リュナシェ氏は、「COP27の合意はフランス及び欧州(EU)が望んだ野心的なものではなかった。特に温室効果ガス排出量削減への一層の努力の必要性および化石燃料からの脱却について進展がみられなかった」と失望の意を表明しました。

一進一退である気候変動の国際交渉ですが、2050年は刻々と迫っており、残された時間は多くはありません。ロス&ダメージ基金の設立を転機に、各国がより足並みを揃えて環境問題に取り組んでいくことを期待したいです。

◆簡単に教えて!【ネイチャーSBTs】と【TNFD】って何?

◆SBTが準拠するRE100 がルール改定?!15年経過した再エネが使えなくなる?!

◆マイボトルとペットボトルのLCA比較を深堀り!日本全体の排出量と金額換算!

昨今、日本では2050年カーボンニュートラルに向けた動きが加速しており、各企業や業界が排出目標を設定した上で、脱炭素化に向けてさまざまな取り組みを行なっています。

その中で、日本のCO2排出量全体の14%を占める鉄鋼業においても、脱炭素の動きが強まっています。

鉄鋼業は日本の産業部門の中で最大のCO2排出部門であり、その脱炭素化は、カーボンニュートラル達成の上で不可欠と言えます。

この記事では、鉄鋼業の脱炭素化に関する課題やその解決のための各社の動きを紹介いたします。

目次

日本の鉄鋼業は、22万人の雇用を支える一大産業です。

日本の鉄鋼業の特徴として、1.日本の主要産業である製造業を支える基盤となっていること、2.鉄鋼生産の質・量ともに世界最高水準であることが挙げられます。

鉄鋼業をはじめとする素材産業は、製造業のGDPの約2割を占めます。

また、日本の高品質な鉄鋼材は自動車産業などの日本の主要産業の競争力維持に大きく貢献しています。

日本は昔から世界有数の鉄鋼生産国であり、現在でも中国、インドに次ぎ世界第3位の生産量を誇ります。

引用:日本鉄鋼連盟 環境への取り組み

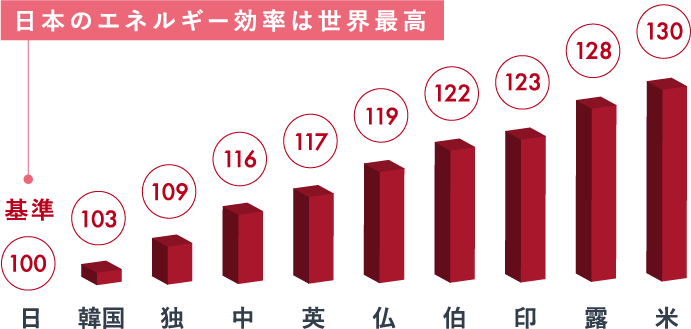

また、日本の鉄鋼生産のエネルギー効率は世界最高です。

エネルギー効率とは、生産量当たりのエネルギー消費量のことであり、エネルギー効率が良いことは省エネ、さらには脱炭素に繋がります。

この世界最高レベルの省エネ技術を諸外国へ移転し、世界規模でのCO2削減を実現することが期待されます。

日本の主要産業の一つであり、CO2排出量が大きい鉄鋼業ですが、その脱炭素化には様々な課題が残っています。

それらの課題について考える前に、まずは鉄の作り方について簡単に説明いたします。

鉄には主に二つの作り方があります。それは、天然資源(鉄鉱石)から鉄を作る高炉・転炉法と、使用済みの鉄をリサイクルして鉄を作る電炉法です。

それぞれの特徴は以下の通りです。

これは日本で最も主要な生産方法で、鉄のおよそ8割がこの方法により作られています。材料としては主に鉄鉱石が使われます。

高炉・転炉法では、鉄鉱石を加熱して溶かし、不純物を取り除くことで、純度の高い鉄を生産します。

ここで、鉄鉱石を加熱する際に、石炭を燃やすことで高温状態を作り出すため、二酸化炭素が大量に排出されます。

この方法では、材料として主に使用済みの鉄が使われます。

電炉法は、資源の再利用につながるだけでなく、天然資源から鉄を生産する転炉法に比べてCO2排出量がおよそ4分の1になります。

一方で、鉄はさまざまな素材と一緒に製品に使用されているため、使用済みの鉄をリサイクルすると他の素材が混入してしまうことが多く、高品質の鉄を作るのは難しいです。

| 生産方法 | 主な材料 | CO2排出量 | 鉄の品質 | 日本での生産割合 |

|---|---|---|---|---|

| 高炉・転炉法 | 鉄鉱石 | 多い | 高い | 約8割 |

| 電炉法 | 使用済みの鉄 | 少ない | 低い | 約2割 |

このように、現状では鉄の品質の面では高炉・転炉法が、CO2削減の面では電炉法が有力であり、排出量の削減と鉄の高品質性を両立するのが困難です。この両立の実現が、鉄鋼業のカーボンニュートラルを実現する上での最大の課題と言えます。

日本の主要な鉄鋼メーカ3社である日本製鉄、JFEスチールと神戸製鋼所は、いずれも2050年カーボンニュートラルを目指しており、さまざまな取り組みを行なっています。

ここでは、各社の取り組みについて簡単に説明いたします。

主要な取り組み:1.大型電炉での高級鋼の生産、2.水素還元製鉄、3.CCUS

電炉の生産における課題として、

1.高品質な鉄の生産が困難であること

2.大型の電炉での大規模な生産が難しいこと

が挙げられます。

それに対して、日本製鉄は2022年10月より高級鋼の電炉での生産を開始しており、自動車等に必要な高級鋼の電炉での生産に挑戦しています。また、2030年にはこれを大型の電炉で生産するという目標を立てています。

電炉での高級鋼の生産が可能になれば、鉄鋼生産における排出量の削減と鉄の高品質性の両立が可能になり、鉄鋼業の脱炭素に大きく近づきます。

参照:日本製鉄 大型電炉での高級鋼製造

主要な取り組み:1.カーボンリサイクル高炉、2.CUU

JFEスチールは、CO2排出が多い生産方法である高炉・転炉法の脱炭素化に向けた技術開発に力を入れています。

具体的には、高炉・転炉法において発生するCO2を水素と反応させ、生成したメタンを再利用する技術を開発しています。

この方法によって、現行の高炉法と比較してCO2排出量を50%以上削減できることが実証されています。

参照:JFEスチール カーボンニュートラル戦略説明会

主要な取り組み:1.グリーンスチール「Kobenable Steel」の生産、2.MIDREX技術

神戸製鋼所は、国内で初めて、高炉におけるCO2の排出量を大幅に削減した鋼材を商品化しました。

この低CO2高炉鋼材は「Kobenable Steel」として2022年に販売が開始されました。

「Kobenable Steel」の生産にはMIDREX技術を用いたCO2排出量の削減技術と、CO2削減効果を特定の鋼材に割り当てる「マスバランス方式」が用いられています。

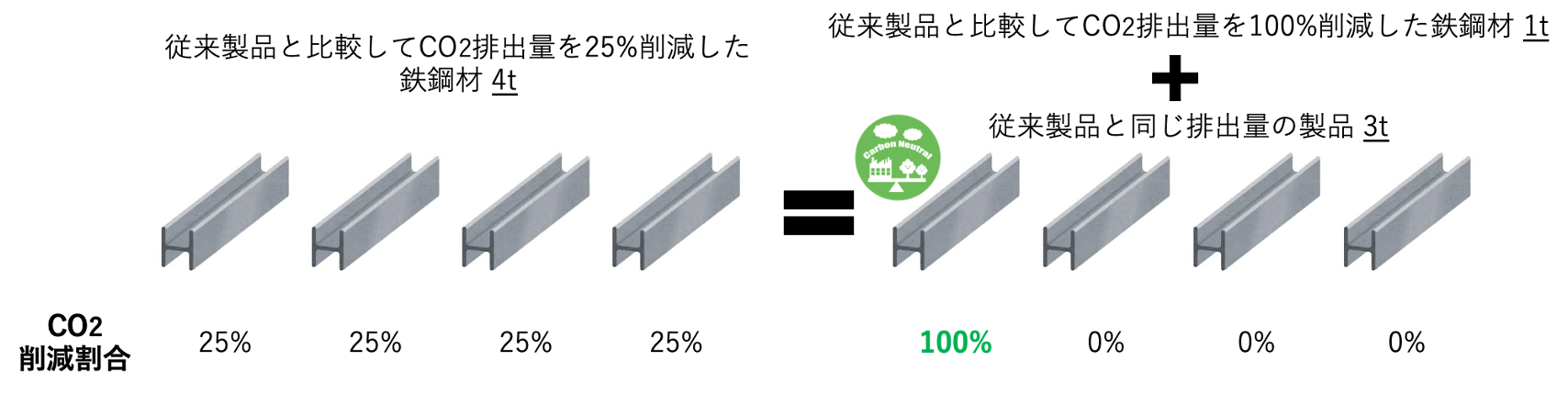

「マスバランス方式」とは?

マスバランス方式は、製品の製造工程において、ある特性を持った原料とそうでない原料とが混在するとき、特性を持った原料の投入量に応じて、製品の一部に対してその特性を割り当てる方法です。

例えば、従来の鉄と比較してCO2の排出量を25%削減した鉄を4t生産した場合、マスバランス方式を使うことで、4t分のCO2削減量を1tの鉄に集め、CO2を100%(25%×4)削減した鉄として考えることができます。ただし、このとき、残り3tの鉄のCO2削減量は0%になることに注意が必要です。

この方法を使うことで、現状では生産できないような二酸化炭素の排出を伴わない「カーボンフリースチール」の生産が可能になります。

参照:神戸製鋼所 Kobenable Steelの商品化について

SBTのセクターガイダンスでもSteelのガイダンス草案が公表されました。

◆翻訳:【翻訳】SBTi-Steel-Guidance-draft ja (1)(スチールサイエンスベースドターゲットセッティングガイド パブリックコンサルテーションのためのドラフト 2022年11月)

※翻訳についての責任は一切負えません。ご了承ください。

鉄鋼生産における脱炭素には容易な方法はなく、2050年カーボンニュートラルの実現には革新的な技術が必要です。

その中で、鉄鋼メーカー各社は脱炭素に向けたさまざまな技術の開発に尽力しています。

これから日本の鉄鋼メーカーがどのようにCO2削減を行い、いかに鉄鋼業の脱炭素を世界的にリードしていけるかに注目していきたいです。

◆SBT【森林、土地および農業(FLAG)ガイダンス】簡単解説と翻訳!

◆【SCOPE3の算出には必須!?】GHGプロトコルの“製品基準”の紹介と翻訳

◆SBTが準拠するRE100 がルール改定?!15年経過した再エネが使えなくなる?!

2022/11/9 CDPから、CDP ウェビナー「自然情報開示にかかる昨今の動き」の案内が届ました。

世界では、自然情報開示にかかる標準化、義務化に向けた動きが活発化しているようで、【ネイチャーSBTs】【TNFD】という、また新しい単語が登場していました。

弊社とは直接的な影響はなさそうだと思いつつ、参加してみたら、「これは、すごいことになっている!」と思ったので、簡単に紹介いたします。

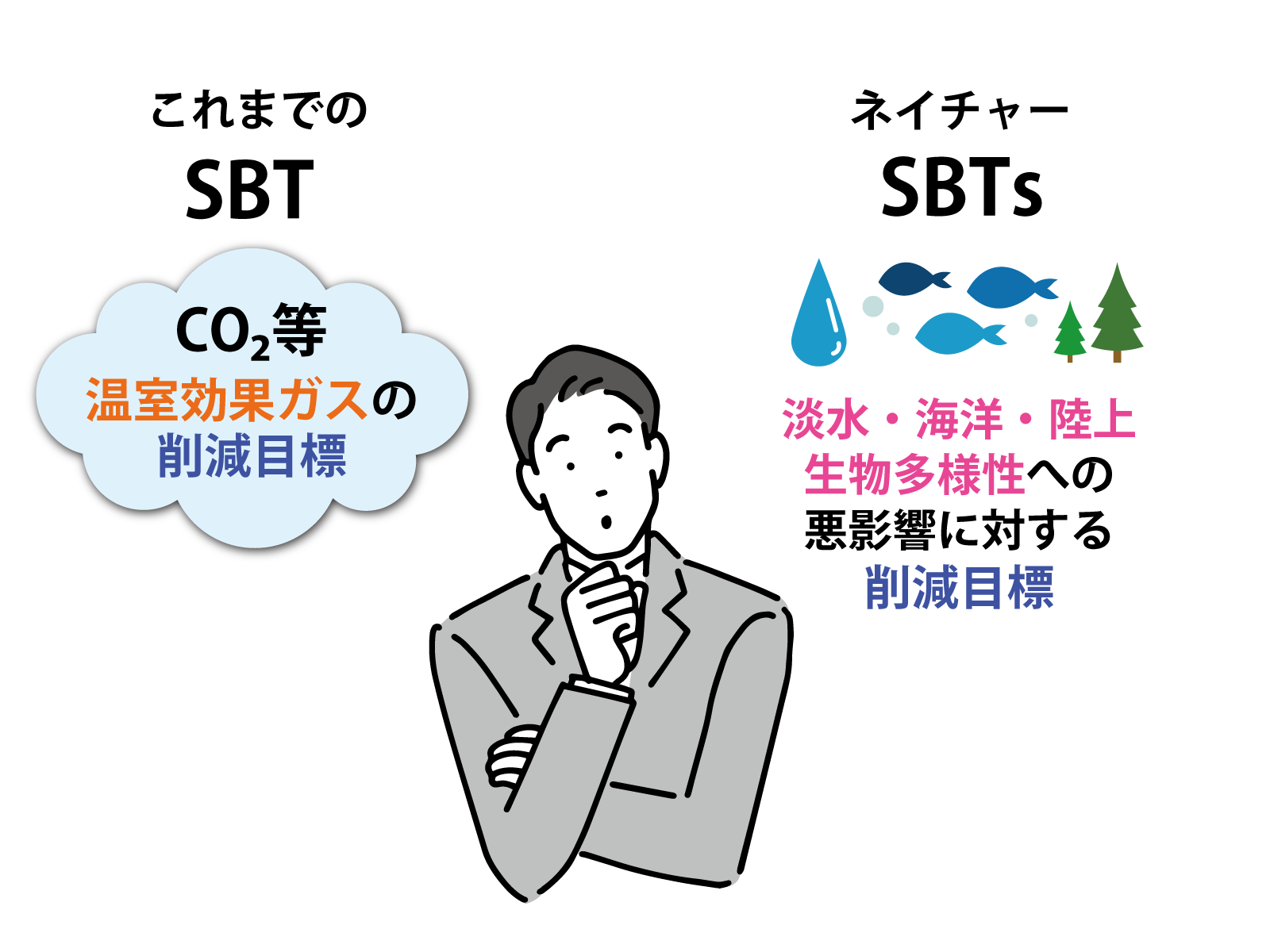

CDPの資料によると、ネイチャーSBTsとは、”企業と都市が、環境的制約がある中で、科学的根拠に基づいた目標設定を通して、社会的に公平な基準で活動する世界を目指す”もの、ということでした。

つまり、通常のSBTは、主にCO₂などの温室効果ガスの排出量を数値化し、削減目標を設定するものですが、ネイチャーSBTsは、淡水、海洋、陸上、生物多様性に関する影響を数値化し、悪影響を及ぼしている部分を削減するための目標を設定するもの、と捉えました。

その方法論を2025年までに策定する、と発表していました。CDPやWWFなど、45の世界的組織がネットワークを組んで、取り組んでいるプロジェクトです。

企業活動と自然とのあらゆる接点、影響を数値化し、指数値なども活用してデータ化していくようです。

※図はイメージです。

その方法論ができたら、企業や都市に対して、対応を求めていき、取り組みの指標になっていくイメージです。

すでに2022年のCDPの質問書には、生物多様性に関連する設問がいくつか追加されていました。今後、より詳細な質問に変更されていくと考えられます。

おそらく最初は、CDP質問状送付対象企業や、SBT認定企業といった大企業が対象になると考えられますが、サプライチェーンを巻き込む方法論になる可能性が高く、関連する中小企業も影響を受けることが予想されます。

概要だけでも把握し、取引先からどのような情報や取組が求められる可能性があるのか、準備することに損はなさそうです。

TNFDとは、自然関連財務情報開示タスクフォースのことで、”組織が進化する自然関連リスクを報告し、対処するためのリスク管理および情報開示の方法を標準化するためのフレームワーク”です。

つまり、TCFDが、気候変動のリスク(主な原因はCO₂をはじめとした温室効果ガスなのでその排出量を元に)データ開示や、対処、管理を求めているのに対して、【TNFD】は、自然に関連するリスクに対して、報告、対処、管理を求めるもの、という理解です。

TNFDはネイチャーSBTsより早く、2023年9月までに最終版を完成させるということでした。

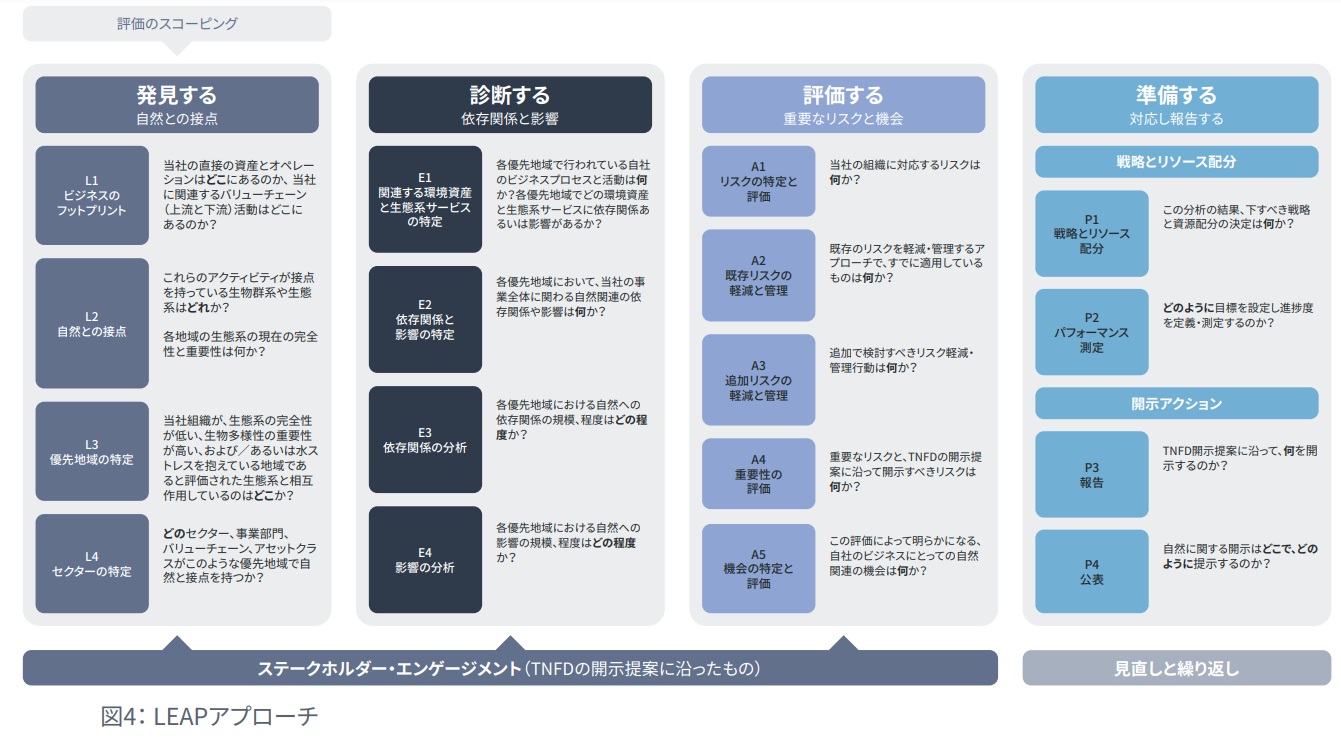

LEAP(LEAPアプローチ)は、TNFDの中で使われている、企業や金融機関が社内で自然関連リスクと機会を評価できるようにするための任意のガイダンスです。

”より多くの組織が自然への配慮を企業やポートフォリオのリスク管理プロセスに組み込めるようにするには、実践的なガイダンスが有用だろうという市場参加者からのフィードバックに基づき、TNFDはLEAP(Locate, Evaluate, Assess, Prepare:発見、診断、評価、準備)と呼ばれる自然関連リスクと機会に関する統合評価プロセスの最初のバージョンを策定しました。”

”このガイダンスを採用することで、情報開示に関するTNFDの提言(草稿版)に沿った戦略、ガバナンス、資本配分、リスク管理の意思決定(開示の決定を含む)が可能になります。”

LEAPアプローチに関するこの最初のプロトタイプの主要な対象者は、財務報告書の作成者と利用

者(投資家、債権者、保険会社など)、そしてリスク管理チームやオペレーションチームです。

LEAPは、上場企業、非上場企業、多国籍企業、中小企業などの様々な企業が、自然関連の依存関係や自然の影響を理解することを通じて、自然関連リスクと機会について、科学的根拠に基づいた体系的かつ段階的な評価を実施できるよう設計されています。

出典:2022年3月TNFD自然関連リスクと機会管理・情報開示 ベータ版v0.1 リリースエグゼクティブサマリー

世界中の最新の科学的な手法や技術、組織ネットワークやノウハウを駆使して、自然への影響を数値化する試みが進んでいます。

この手法が企業活動をする上でのスタンダードになった場合、本来の価値に見合わない自然からの収奪分に依存していた企業の活動が、見える化され、マイナス評価となり、抑制されることが予想されます。

その影響は計り知れません。

また、その手法は複雑で、いかにも難しそうです。対応していけるのか、不安になってきます。

一方で、急速に減少している自然環境の健全さや生物多様性に対して、待ったなしの状況であることも、ネイチャーSBTやTNFDの取組の規模感や、変化のスピードから、うかがい知ることができます。

このウェビナーに参加し、世界の企業や様々な組織、人間活動を評価するうえで、重要とされている指標について、これまでGDPや売上、利益などのデータの方が、非財務情報(TCFDやCDP、TNFDやネイチャーSBTデータ等)より、若干上だと認識していましたが、逆転しつつあるのではないか、と感じました。

今回の内容はCDPの公式ウェブサイトで資料、動画ともに公開されています。詳しく知りたい場合は是非、ご確認ください。

こちらもお勧めです。

◆SBT【森林、土地および農業(FLAG)ガイダンス】簡単解説と翻訳!

◆SBTが準拠するRE100 がルール改定?!15年経過した再エネが使えなくなる?!

◆中小企業向けSBT(SME)認定支援 開始しました!

◆【CDP質問書】弊社の”自主回答”の内容がCDPに公開されました!

2022年12月2日、RE Action(企業、自治体、教育機関、医療機関等の団体が使用電力を100%再生可能エネルギーに転換する意思と行動を示す枠組み)が発足して3年、初のリアル対面でのシンポジウムが開催されました。

どのような人たちが、どのような想いで、活動しているのか、直接聞きたいと思い、参加してきました。

内容は、2人の講演と、4社の事例発表と、パネルディスカッションという構成でした。

開会挨拶

14:00

梅田 靖

再エネ100宣言RE Action 協議会委員/グリーン購入ネットワーク 会長/東京大学大学院工学系研究科 人工物工学研究センター 教授

応援メッセージ披露

14:05

講演1

14:15

「需要家によるイニシアティブの意義」

三宅 香氏

日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)共同代表/三井住友信託銀行株式会社 ESGソリューション企画推進部 主管

講演2

14:40

「年次報告書2022速報 ~需要家の声・取り組み~」

土肥 良一

再エネ100宣言RE Action 協議会委員/芙蓉総合リース株式会社 経営企画部(CSV推進担当) 本社上席審議役

休憩

15:00

事例発表

15:20

再エネ100宣言 RE Action参加団体の先進的な取り組みの紹介

山本浩之氏:川崎信用金庫 総合企画部 副部長

テーマ:行政と連携した地域の脱炭素化について

中西謙司氏:山中製菓株式会社 代表取締役

テーマ:メーカーが取り組む再エネ調達と課題

砂金英輝氏:株式会社宮城衛生環境公社 代表取締役

テーマ:トップリーダーを目指す脱炭素経営への道のり

鈴木達也氏:株式会社新昭和 取締役特建事業本部長

テーマ:Action for carbon neutral

―脱炭素社会実現のための新昭和グループの取組み―

パネルディスカッション

16:00

講演および事例発表の登壇者によるディスカッション

ファシリテーター 金子貴代 再エネ100宣言 RE Action

閉会挨拶

16:30

大島 理森氏

JCLP特別顧問/前衆議院議長

◆RE Action シンポジウム2022―再エネが照らす脱炭素社会

どのプログラムも印象に残りましたが、特に、三宅氏の、JCLP発足からこれまでの歩みのお話と、4社の事例発表が印象的でした。

4社の事例発表では、地元企業や自治体と密着した信用金庫の潜在能力の大きさや、最終保証電力になってしまったときの電力単価、また、廃棄物処理を扱う企業の可能性、地元の小中学校も巻き込んだ取組などをご紹介いただきました。

パネルディスカッションの質問内容や回答内容も、非常に参考になりました。

今回、会場で直接登壇者や、その他の方々にもお会いすることができ、講演内容について、質問したり、見解を伺ったり、個人的な相談のような話もすることができました。

また、費用がかかる取組や、リスクがある取組を、ポリシーをもって積極的に実施する方々のパワーを感じ、弊社もまだまだできることは沢山あるな、と想いを新たにすることができました。

中小企業同士、親近感も感じるので、負けてられない、といった気持ちや、自社やサプライチェーンを巻き込んだ取組を始めたとき、相談相手ができたな、と感じます。

まだまだカーボンニュートラルの目標には遠く及ばず、課題も多々ありますが、これからも、情報収集や、同じ思いをもって取り組む方々と共に、一歩でも前進していけるよう、模索していきます。

◆SBTが準拠するRE100 がルール改定?!15年経過した再エネが使えなくなる?!

◆政府主導【夏の節電キャンペーン】参加!効果はあった?冬は?

2022年10月24日、RE100no技術要件が改定されました。

RE100 TECHNICAL CRITERIA(RE100技術基準)は、”RE100キャンペーンのメンバー企業が再生可能エネルギーの電力を調達する際に守るべきルールであり、その内容を定義したもの”です。

また、この技術的基準は、”ほとんどがGHGプロトコル企業基準の市場ベースのスコープ2会計ガイダンスを解釈したもの”です。

出典:RE100 TECHNICAL CRITERIA

RE100技術基準は”2040 年までにカーボンフリーな送電網への移行を加速させる、企業バイヤーのグローバル なリーダーシップイニシアチブとしての使命を維持するため”、としています。

RE100のルール改定が、なぜSBTに関係するのでしょうか。

それは、SBTの事務局と、RE100の事務局が、同じCDPであること、また、ともに【GHGプロトコル】という国際的に認められている事業者の温室効果ガス排出量算定基準に準拠していることがあげられます。

SBTはこれまで、RE100のルールに基づいて、再エネの定義をしていました。今回のRE100のルール改定が、何だかの形でSBTに影響する可能性が考えられます。

では、何が改定されたのでしょうか。

一番影響が大きいと思われるのは、「RE100の技術基準では、15年以上前に運転開始または再稼働したプロジェクトからの再生可能エネルギーの追加調達は、15%の閾値を超えて認めない。」という部分です。

つまり、再エネの発電所を設置してから15年経過した再エネは、RE100の再エネとは認められなくなる、ということです。

※再エネ発電施設の運転開始から一番最初に契約した場合(原契約者として締結した固有の長期契約)は15年の制限は対象外

※再エネ割合のうち、15%は免除(既存の再エネも認められる)

今回のルールが適用されるのは2024年1月以降の契約から、ということでした。2023年12月までに契約した再エネ以外は、15年のルールが適応されます。

RE100の15年ルールが適応された場合、既存の日本の再エネのうち、どれくらいの割合が、対象から外れるのでしょうか。

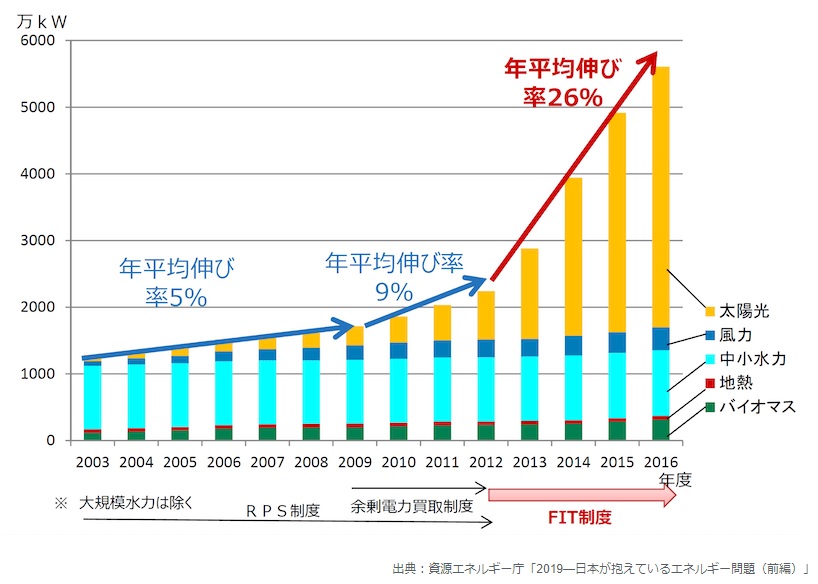

2024年1月より15年前の再エネ、つまり2009年時点での再エネは、再エネとは認められないとすると、資源エネルギー庁の上図から、約1,600万kwの再エネ電力が対象外になります。

2009年以降、太陽光発電以外の再エネの割合がほとんど変化していないことを考えると、2024年以降の再エネを進める上で、既存の水力や風力、地熱やバイオマスは、ほとんど対象外になってしまいます。

気候変動を抑制するためには、既存の再エネを取り合うのではなく、再エネ設備の新設をして再エネを増やす必要があります。

現状、再エネの普及率がほとんど伸びていません。今回のRE100ルール改定は、この、停滞する再エネ普及の、強力な推進力になる可能性があります。

対応する側としては、大変ですが。

RE100に参加できるのは、年間の電力使用量が100GWh以上の世界的大企業です。

今回のルール改定は、気候変動への影響が大きいと言えるそれらの企業が率先して、気候変動を抑制する効果が大きい電力の調達方法を、増やすことです。

こうした影響力のある企業ではない企業も多く参加するSBTでは、現状、公式ウェブサイト上で、RE100のルール改定に伴うSCOPE2の算定方法の変更については、公表されていません。

ただ、前述したように、変更される可能性があります。引き続き動向を見ていきます。

RE100ルール改定ついて、より詳しく確認したい場合は、自然エネルギー財団のワークショップ 「RE100技術要件の改定ポイント」をご確認ください。より詳細な資料や、事前質問編と、当日質問編が公開されています。

国内版RE100とされる【RE Action】では、今回のRE100ルール改定について、RE Actionでも同様のルールにするかは、検討中ということでした。

RE100に対応した再エネ電力を供給する電力小売会社でも、対応について検討していると予測されます。

RE100や、SBTや、CDP、TCFDなど、日々変化が激しく、情報収集や理解が追い付かない部分もありますが、それだけ気候変動の変化も激しく、求められる対応も増えている、ということだと考えています。

これからも重要な変化については、コンテンツでご紹介いたします。

◆SBT【森林、土地および農業(FLAG)ガイダンス】簡単解説と翻訳!

◆【SCOPE3の算出には必須!?】GHGプロトコルの“製品基準”の紹介と翻訳

◆中小企業向けSBT(SME)認定支援 開始しました!

NHKの「マイボトルってどのくらいエコ?」 データで検証!というページに、マイボトル使用時とペットボトル使用時のLCAの比較が紹介されていました。

非常にわかりやすい内容なので、一部ご紹介したうえで、さらに深堀りしてみました。

NHKの「マイボトルってどのくらいエコ?」 データで検証!というページには、いくつかのパターンに応じたCO₂排出量が紹介されていました。

常温販売や、冷蔵販売などのパターンもありましたが、下記のパターンのCO₂排出量に着目し、特に、最もCO₂排出量の多い自動販売機のペットボトルの水と、水道水をマイボトルに入れた場合で比較しました。

| パターン | CO₂排出量 |

|---|---|

| 自動販売機で水を買った場合 | 250g-CO₂ 以上 |

| ペットボトルの水をマイボトルに入れ替えた場合 | 約 140g-CO₂ |

| 水道水をマイボトルに入れた場合 | 約 25g-CO₂ |

自動販売機ペットボトル水は、水道水をマイボトルに入れた場合の約10倍のCO₂を排出している、という結果でした。

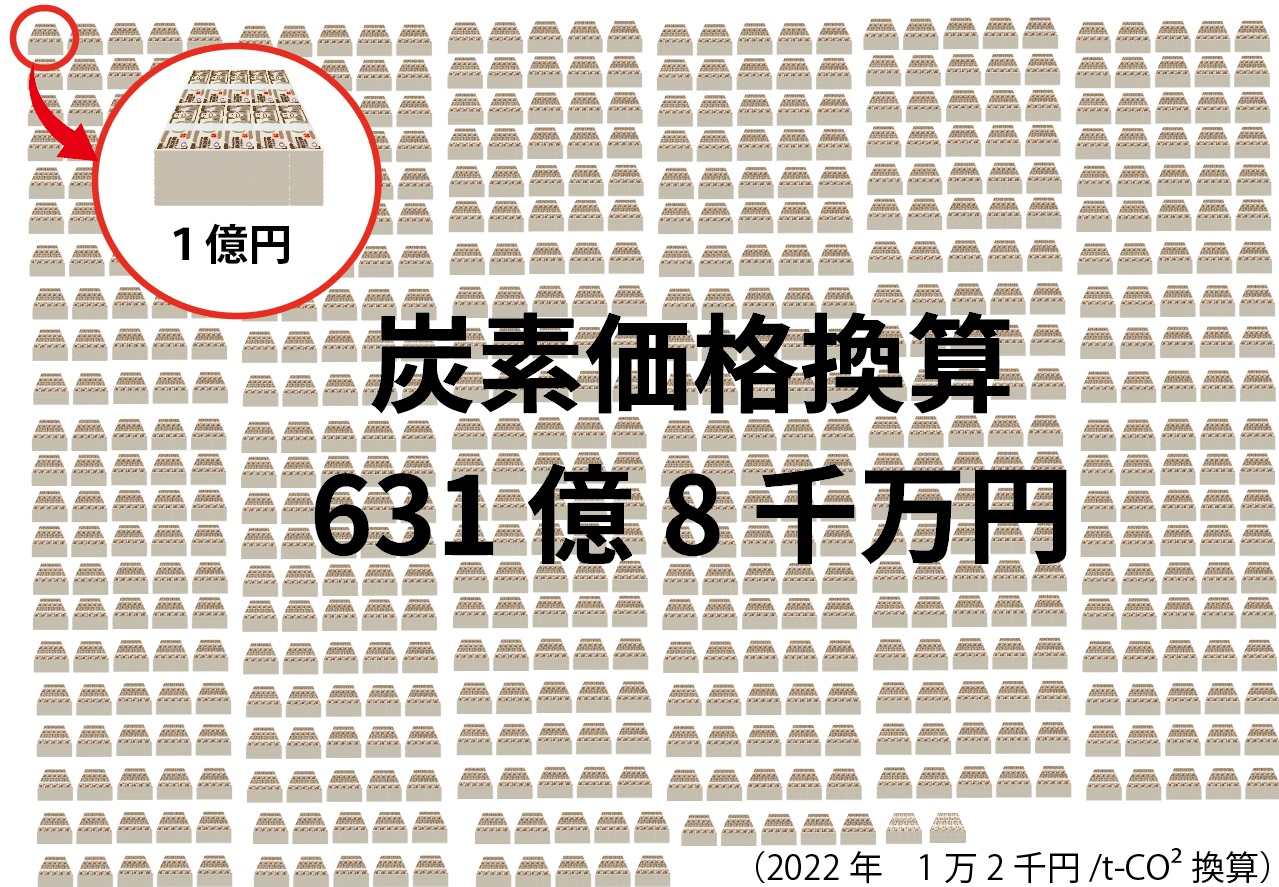

前項のデータを元に、自動販売機のペットボトル水のCO₂排出量を250g-CO₂とし、水道水のマイボトルのCO₂排出量を25g-CO₂と仮定した場合、日本全体でペットボトル飲料のCO₂排出量の概算量を出してみました。

※前提1:2021年のペットボトル出荷本数を234億本とする(大きさは区別しない)

出典:PETボトルリサイクル推進協議会

※前提2:出荷された全てが自動販売機で販売され、中身は水であると仮定

自動販売機ペットボトル水を水道水マイボトルにした場合に削減できるCO₂排出量を225g-CO₂とした場合の、日本全体のペットボトルからのCO₂排出量と、杉が吸収するために必要な面積を計算してみました。

結果は、自動販売機のペットボトル水を水道水のマイボトルにした場合に削減できるCO₂は526万5千t-CO₂、杉の年間で吸収するCO₂ 8.8tとした場合(林野庁)必要な面積は、北海道の面積の約 72倍という数字でした。

すごい数字になりました。たかが”ペットボトル”とは、もう言えません。

「私だけペットボトル買っても、対して変わらない・・・」の積み重ねが、この結果です。

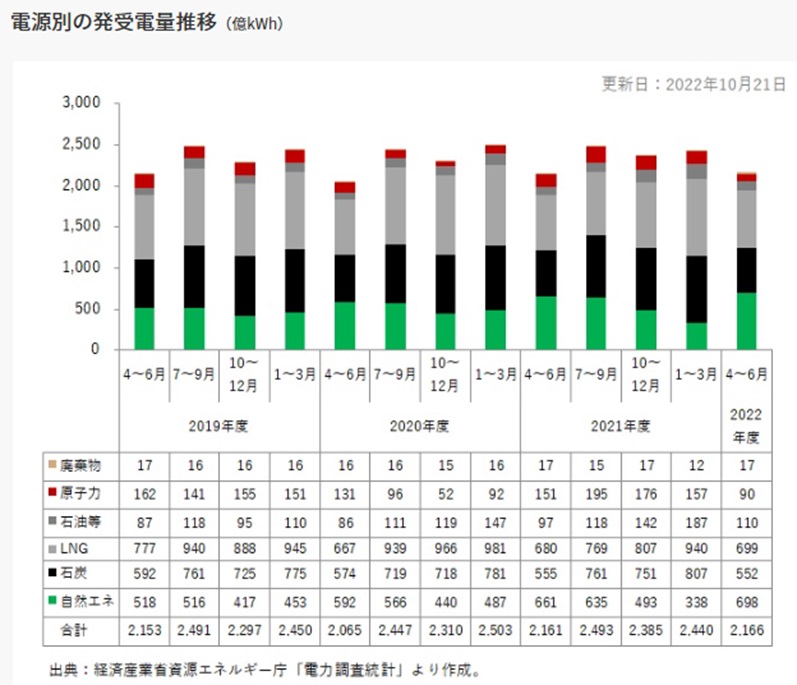

今回出した日本のペットボトルのCO₂排出量を、世界の炭素価格に置き換えてみました。IEAの炭素価格の将来予測も踏まえて出してみました。

12,000円換算したところ、2022年で631億8千万円となりました。IEAの炭素価格予測が2030年、2050年について公表されているので、仮に換算してみたところ、すごい額になりました。

今回の計算は、少し大げさな前提だったかもしれません。

ただ、ペットボトルやマイボトルの中身が、水ではなく、お茶やコーヒーなどの場合は、茶葉やコーヒー豆の肥料生産や輸送にかかるCO₂排出量も加わるので、追加でCO₂が発生すると推測できます。

そう考えると、今回出した数字は、そこまで大げさなものではないのかもしれません。

ペットボトルのリサイクル率は90%を超えております。燃料価格高騰の影響と、各メーカーが、ペットボトルから再生されたペットボトルを利用する取り組みが広がる中、リサイクルペットボトルの買い取り価格が高騰しています。

リサイクルできるし、ペットボトルでもいいのではないか、そんな雰囲気に流されてしまいそうですが、CO₂削減に最も効果的なのは、マイボトルであること、そしてその効果、影響力の大きさを知っていただき、日々の生活の選択基準にしていただければ幸いです。

◆LCAって何?2050年脱炭素目標に欠かせないキーワード!

◆クリアファイル脱プラ!紙vsプラ、どっちがCO₂排出少ない?LCA出してみました。

2022年の夏、電力不足による停電が、各地で発生する中、経済産業省の資源エネルギー庁のウェブサイトで、【夏季の省エネ・節電にご協力ください】という、節電要請が配信されていました。

弊社の再エネを供給してもらっている会社でも節電キャンペーンが実施されており、弊社も7月下旬から参加することにしました。

今回は、キャンペーンに参加して、具体的に何をしたのか、その効果があったのか、また冬のキャンペーンについてご報告いたします。

目次

日本政府(資源エネルギー庁)から電力ひっ迫に伴い2022/7/1~9/30までの17:00~20:00までの時間帯で節電要請が国民及び事業者に対して発信されていました。

その時間帯は太陽光発電の発電量が低下する一方、電力需要が増える時間帯で、電力が不足し停電の可能性が発生するという背景があります。

日本政府の要請を受け、各電力会社でもキャンペーンが実施されました。弊社の再エネを供給いただいている㈱UPDATERさん(みんな電力さんが社名変更)でも節電キャンペーンが展開されました。

.jpg)

節電要請があった時間帯に【節電】が実施できた場合、【協力金】をいただける(電気料金からその分割引となる)内容となっていました。

どうやって、節電できたか、判断するのか、というと、下記の記載がありました。

資源エネルギー庁「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」で定義する標準ベースライン(High 4 of 5 当日調整あり)を基準に、みんな節電Bizが発動された時間帯の使用量を比較して、節電量を計算いたします。

ということでした。

参照:https://minden.co.jp/blog/2022/07/05/6902

弊社は、節電できるか、わかりませんでしたが、挑戦することにしました。

節電キャンペーンを展開する電力会社の供給先の拠点(7拠点)の責任者に、上司承認の上で、節電協力要請(メールと電話)をしました。

該当拠点の責任者を加えたグループメールを作成しました。

拠点責任者に節電要請メールが届くように設定し、そのメールが届いたら、エアコンの設定温度を1、2度上げることや、使っていない照明がないか確認し、あれば消すなどをお願いしました。

その内容を各拠点の社員にも伝えてもらいました。

※熱中症に支障がない範囲で依頼。

各拠点のエアコンや照明のスイッチ付近に掲示できるポスターも作成し、共有しました。

キャンペーンの節電要請メールが届いた後、各拠点で実際に行動しているか、最初の数日は電話をして、メールが届いているか、行動できたか、周りの反応はどうか、問題は出ていないか、状況を確認しました。

7月下旬から節電を開始し、8月、9月と節電を実施し、その効果が出ているのか、電力使用量を集計して、検証しました。

結果、7月はどの拠点も昨年度比で電気使用量が増加しているのに対して、キャンペーン参加後の8月、9月は比較的電力使用量が抑えられている傾向がみられました。

◆補足

※福岡の6月の前年比が160%を超えているのは、昨年の6月、オフィスに1人しかいないことが多く、その人がエアコンを使用しないようにしていたため、極端に使用電力が少ない月となっていました。

そのため、今年の6月の使用量は平均並みにも関わらず、前年比が高くなる結果となっています。

※三郷の従量電灯の前年比が8月に増えているのは、8月に停電が発生し、設置していた2台の蓄電池のうち、1台が故障したためと考えられます。(9月は蓄電池は回復)

三郷のオフィスは屋根に太陽光発電が設置されており、蓄電池も2台稼働していました。本来蓄電池から使っていた分の電力を使えない期間が発生し、前年比の電力使用量を増加させたと考えられます。

㈱UPDATER様の協力金(節電できていたのか、できていなかったのか)については、11月もしくは12月の請求書で確認できるようです。

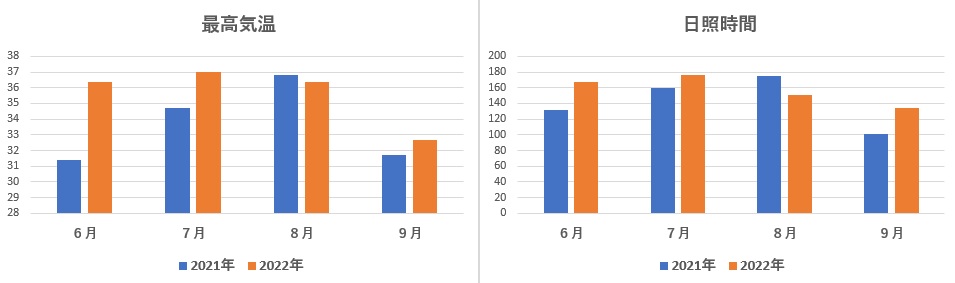

気象庁の過去のデータから、2021年と2022年の東京の最高気温と日照時間を調べたところ、7月は昨年より最高気温が高く、日照時間も多いことがわかりました。

一方、8月は2021年より2022年の方が、最高気温は低く、日照時間も少ないことがわかりました。

今年の8月、9月に電気使用量が抑えられたのは、気温や日照時間による影響もあり、節電効果!とは言い切れなそうです。

㈱UPDATER様の協力金が、節電できた証明になる?わけではありませんが、協力金が出たか、出なかったか、については、わかり次第、この記事に追加させていたきます。

➤11月の請求書に割引額が表示されていました。今回節電に参加した7拠点の約2か月間の割引額合計は¥2,342でした。少しですが、0ではなかったので、良かったです。

実際の節電効果よりも、社員が節電を意識し、行動に移すことや、国の要請に対してできることを実施していくことに価値があると考えています。

政府の節電要請は事業者だけでなく、個人(国民)にも出ており、電力会社の節電メニューには個人向けのものもありました。

その一つ、東京電力さんの節電キャンペーンに8月10日から参加してみました。(下記画像は9/30までとなっていますが、3/31までの期間に変更されました。)

.jpg)

節電量の算定については、㈱UPDATERさんと同じでした。

https://www.tepco.co.jp/ep/private/savingenergy/lp/challenge.html

.jpg)

日ごろから節電していたので、いつも通りの生活をしていたのですが、「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」と比較すると、節電になっていたようで、11/16時点で、2700ポイントをもらいました!※4人家族

冬も節電に気を付けて、ポイントが増えるよう、工夫できたらと考えています。

今回は夏の節電キャンペーンについて、ご報告させていただきました。節電キャンペーンは冬も実施され、弊社も参加します。

※資源エネルギー庁 冬季の省エネ・節電にご協力ください

弊社の三郷の拠点では、エネルギー消費量が少ない加湿器が作動しており、湿度が高く保たれるおかげで、かなり温かく感じます。

◆弊社は加湿器の設置サービスも実施しておりますので、ご関心を持たれた方は記事最後のフォームにてお気軽にお問い合わせください。

エネルギー使用量の多いエアコンの使用を控えているので、節電キャンペーンで効果が出れば、電気代節約にもなり、一石二鳥だなと考えています。

節電キャンペーンをご存知ではなかった方や、参加をご検討中のご担当者様がおりましたら、この記事を参考にしていただき、節電キャンペーンへの参加につながれば嬉しいです。

企業様単位でも、個人単位でも、節電キャンペーンに参加し、一緒に【電力使用量】&【温室効果ガス排出量】&【電気代】削減に挑戦しましょう!

温室効果ガスの削減目標の設定は、脱炭素経営の基本です。世界標準化しつつある SBT(科学と整合した目標設定)の認定を取得することで脱炭素の流れをリスクからチャンスに変えることができます。

弊社は、2021年9月から2022年5月まではモニタリング期間ということで、SBT(SME)認定支援を無料で実施しておりました。

沢山のお問合せをいただき、実際の支援についても、ご好評いただきました。

この度、2022年9月下旬から中小企業向けSBT(SME)の認定支援を有料にさせていただき、受付を開始致しました。その内容を簡単にご紹介いたします。

目次

条件に当てはまる中小企業のSCOPE1,2の算定をサポートし、SBT(SME)認定まで支援をするサービスです。

※金融、石油、ガス関連企業を除く

最近は、SBT(SME)の認定支援サービスを展開する企業が増えてきました。電気などの使用量データを提供すれば、申請まで請け負ってくれる業者もあるようです。

弊社の支援は、お客様が今後毎年算定することになるSCOPE1,2及び3について、算定方法や、算定するうえでの考え方をお伝えし、翌年からはお客様ご自身で算定できるようにサポート致します。

お客様ご自身で集計し、調べていただくのは手間がかかりますが、その分、理解が深まります。

SBT(SME)認定は、脱炭素経営の最初の一歩です。ゴールではありません。土台をしっかり理解し、その先の削減やさらなる取組につながる支援をさせていただきます。

弊社はSBTの事務局であるCDPの日本初【炭素削減認定パートナー】です。

◆CDP 公式ウェブサイト パートナーページ

◆日本国内初!CDP『炭素削減パートナー』として正式認定!

炭素削減認定パートナーとは、実際の温室効果ガス削減をするうえでの具体的な方法をご提案し、実施するパートナーです。

特にSCOPE2の電気の使用に対して、具体的な削減のご提案と実際の工事を行っています。

その際、まず行うこととしては、【診断】です。

何にどれくらい、エネルギーを使用しているのか、それらの機器や設備をどうすれば、どれだけ温室効果ガスが減るのか、そのために費用はいくらかかるのか、明確にしたうえで、お客様の意向を確認します。

その提案をするためには、様々なメーカーの様々な設備、機器を熟知した上で、現地での調査と、実際の施工後の温室効果ガス削減効果や費用対効果を検証する必要があります。

これは、通常の省エネルギー診断では対応が難しい内容となります。なぜなら、多くの省エネルギー診断は、どの設備や機器でどれくらいのエネルギーを使っているかは診断できても、実際の更新工事を行い、削減効果を検証するところまで実施している組織は、ほとんどないからです。

弊社が最新の各種メーカーの設備機器の知識を持ち、実態に近い工事費を出せるのは、実際に省エネ改修工事を多数実施し、その後の削減効果も検証しているからこそ、そこから得られるノウハウをご提案に活かすことができます。

また、お客様の負担を減らすための最適な補助金の活用サポートも行っています。

これらのサービスは、CDPのパートナーになる前から、既存のサービスとして行ってきたことなので、実績と経験があります。

SBT(SME)認定取得後、実際の削減をご検討の際は、是非一度、ご相談ください。

弊社のSBT(SME)認定支援をご活用いただいたお客様の場合は、状況把握や関連データがある程度揃っている状態からのスタートなので、スムーズにご提案することが可能です。

弊社が初めて自社のSCOPE1,2,3の算定やSBT目標を設定する際、自力で調べてもいまいち理解できない部分や不安があり、誰かに確認してもらいたい、という気持ちでした。

弊社の場合は、環境省の支援事業で支援をいただき、何とかSCOPE1,2,3を算定することができました。その支援があったからこそ、その後、SBT(SME)認定を取得することができました。

昨今は、大企業だけでなく、中小企業も温室効果ガス排出量の算定や、削減の必要性が高まっています。

日本の99%以上を占める中小企業の温室効果ガスの排出削減は非常に重要な課題です。政府も大企業もなかなかサポートしきれない中で、困っている方々も多いのではないかと考えています。そんな方々のお力に、少しでも貢献できればうれしいです。

一緒にSBT(SME)認定を目指し、未来のリスクをチャンスに変えていける社会を創っていきませんか?

「何から始めたらいいかわからない」「でも何かやりたい」、「やらないといけない」「でも不安」「TCFDの取り組みの一つにできる!」「自社ではやってるけど、取引先もやってほしいな、そうだ、取引先に紹介してみよう」 などなど、お気軽にお問い合わせください。

【SBT(SME)支援事例】

【関連トピック】

◆お問い合わせはこちらからお願い致します。

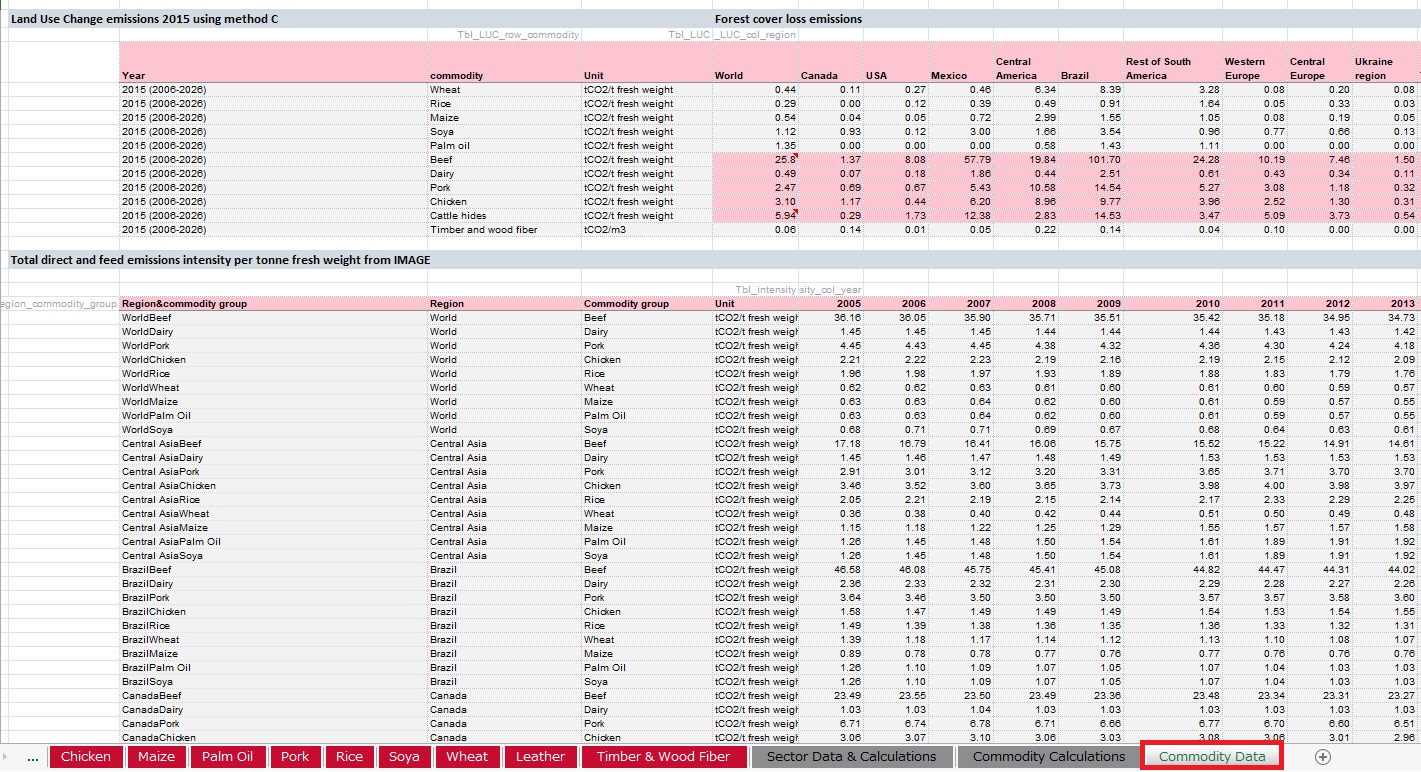

SBTイニシアティブでは、現在様々なセクター(業種別)のガイダンスを開発しています。2022年9月末、その中の一つである【森林、土地および農業(FLAG)】のガイダンスが公開されました。

今回は、FLAGガイダンスの翻訳と、簡単な内容、また算定方法の解説が掲載されているGHGプロトコルの【Agriculture Guidance】の翻訳及び簡単な解説を合わせてご紹介いたします。

目次

FLAG-Guidance(森林・土地・農業科学的根拠に基づく目標設定ガイダンス)は、文字通り、森林、土地、農業分野の科学的根拠に基づいた温室効果ガス削減目標を、設定するためのガイダンスです。

掲載場所は、SBTの公式ウェブサイトの【Sector guidance】から【Forest, Land and Agriculture (FLAG)】を選択し、【DOWNLOAD THE FLAG GUIDANCE】でダウンロードできます。

GHG Protocol Agriculture Guidance(GHGプロトコル農業ガイダンス)は、FLAG(森林・土地・農業科学的根拠に基づく目標設定)をするために、どのように温室効果ガス排出量を算定するのか、が記載されています。

掲載場所は、【GREENHOUSE GAS PROTOCOL】の【GUIDANCE】の中の【Agriculture Guidance】からダウンロードできます。

人為的な温室効果ガスの排出(CO₂換算)の約22%(年間13GCO₂t)はFLAG(森林、土地、農業セクター)からの排出となっています。世界の食料需要の増加に伴い、2050年には農業生産は約50%増加すると予想されています。

FLAGからの温室効果ガスの排出を2050年までに大幅に削減する必要がありますが、これまでFLAG(森林、土地、農業セクター)の明確な温室効果ガスの排出量算定基準や、削減目標はありませんでした。

FLAG(森林、土地、農業セクター)の温室効果ガス排出は、下記のような活動が起因して起こります。

これらは、他の化石/産業用または非FLAGターゲットとは別個のもので、別々に算定する必要があります。

また大きな特徴として、排出だけでなく、生物由来の除去(吸収)も算定に加えることになっています。

こうした背景の中、2022年9月、SBTが、【土地、農業の分野における温室効果ガスの排出量の目標設定に必要なガイダンス】を公開しました。

FLAGの目標設定が必要な会社は、以下の条件のいずれかを満たす企業としています。

とガイダンスには記載があります。

SCOPE1,2だけでなく、SCOPE3も含めた、SCOPE全体で20%以上の排出量がある場合は、FLAGの対象になるということで、木材や食品を取り扱う企業や、大規模な土地に関係する事業を行う企業など、あらゆる業界に影響が及ぶと考えられます。

※中小企業はFLAG目標設定の必要はありません。

※出典:FLAG-Guidance(森林・土地・農業科学的根拠に基づく目標設定ガイダンス)

SBT認定を取得済み、もしくは認定を目指すあらゆる企業に、対応が求められるFLAGですが、いつから対応する必要があるのでしょうか。

FLAG FAQs資料から抜粋した資料を翻訳しました。

この資料によると、SBT目標をまだ設定していないFLAG対象企業は、2023年3月までは推奨となっており、2023年4月から必須になり、すでにSBT目標設定済みのFLAG対象企業は、2023年末までにFLAG目標を設定することと記載されています。

では、具体的に、どのようにFLAGのSCOPE1、2を算定すればよいのでしょうか。

算定方法については、SBTイニシアティブのウェブサイトのFLAGのページの【資力(Resources)】に掲載されている【SBTiFLAGターゲット設定ツール】や、冒頭にご紹介した【GHG Protocol Agriculture Guidance(GHGプロトコル農業ガイダンス) 】の後半に、活用できるツールが多数紹介されています。

【SBTiFLAGターゲット設定ツール(Download the SBTi FLAG Target Setting Tool)】

【 GHG Protocol Agriculture Guidance(GHGプロトコル農業ガイダンス) 】の後半

今回はFLAGについて、簡単に概要を紹介させていただきました。

これまで、原生林を伐採して、農場や牧場にした場合の影響を、企業の温室効果ガス排出量に反映できていませんでした。

森林として蓄えられていた炭素が大気に放出され、毎年落ち葉などに姿を変えて土壌に蓄積していた二酸化炭素の影響も、畑に大量に施肥された肥料から放出されるメタンガスや一酸化二窒素の影響も、考慮されてきませんでした。

今回のSBTの【森林、土地および農業(FLAG)】は、こうした森林、土地、、農業からの温室効果ガスがどれだけのものなのかを、完璧ではありませんが、企業単位で大まかに把握する、画期的な取り組みだといえます。

そして今までは、経済的に価値が¥0だった生物や生態系の価値を見直し、それらを経済活動に組み込むツールとして、新しい概念を世界に広めることができるのではないかと感じます。

SBTの認定を取得した企業や、目指している企業、関連企業にとって、広範囲の業界、分野に影響を与えるこの【森林、土地および農業(FLAG)】は、新たな悩みの種になると思われますが、そこに取り組む価値は、持続可能な社会を創るうえで、非常に高いと言えます。

弊社はFLAGの対象企業ではないので、実際にFLAGのSCOPEを算定したことはありません。

ただ、弊社のお客様には、食品工場や、スーパーなど、FLAGに関係するお客様が多数いらっしゃいます。直接的には関係していなくても、間接的に関係する企業様も多いのではないでしょうか。

そんな企業様の参考になれば幸いです。

※上記は弊社で翻訳したものです。不完全だったり、レイアウトが崩れているところがあったりします。また、翻訳ミスや解釈違い等により生じた責任は当社では負うことができません。正確な理解をご所望の際は原文も合わせてお読みください。

弊社は中小企業向けのSBT認定支援(有料)をスタートさせました。SBT(SME)認定後、毎年必要となるSCOPE1、2算定ですが、お客様の力で算定するための考え方や算定方法について、サポートをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

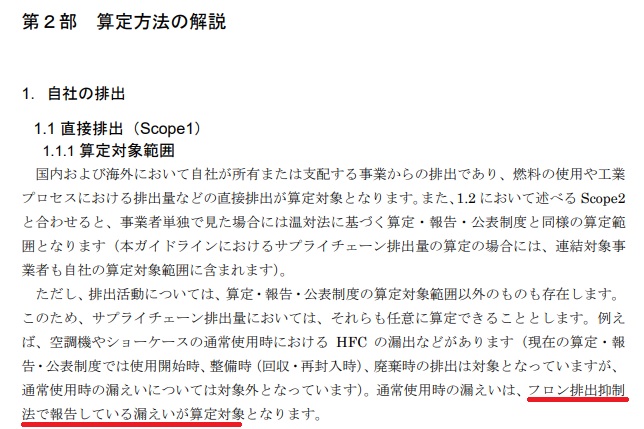

脱炭素経営や、カーボンニュートラル、サスティナビリティに向けた企業の取り組みが広がる中、二酸化炭素の温室効果の数十倍から一万倍以上の温室効果がある、業務用エアコンの冷媒(代替フロン)についても、削減の重要性が高まっています。

業務用エアコンのフロン漏洩は、脱炭素経営に必須要素となりつつあるSCOPE1に影響するのでしょうか。

簡単に解説します。

※出典:CDP 公式ウェブサイト

近年、脱炭素経営の広がりの中で、TCFDやCDP、SBT等に取り組む企業が増加し、企業の排出する温室効果ガスの排出量を算定する動きが増えてきました。

これらの気候関連イニシアティブやNGOは【GHGプロトコル】という算定基準に従っています。GHGプロトコルの、算定、報告、情報開示の必要がある温室効果ガス(GHG Green house Gas)は、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、つまり代替フロンを含んでいます。

出典:温室効果ガス(GHG)プロトコル

CDPの資料では、この『GHGボンベ使用時の放出』はSCOPE1の対象としています。

※出典:CDP 公式ウェブサイト

業務用エアコンを所有、管理している方は、点検や修理などで冷媒漏洩があり1000トン-CO₂以上となった場合、国に報告する必要があります。

フロン漏洩が1000-CO₂を超えた場合、【特定漏洩事業者】として社名とフロン漏洩量が公開されます。

TCFDやCDP、SBTに取り組む企業の場合、SCOPE1の排出量を公表することになっています。フロンの漏洩がある場合は、その公表されているSCOPE1のデータにフロン漏洩量も含まれてくることになります。

SBTでは第3社認証まで求めていないため、SCOPE1にフロン漏洩を含めなくても、何かペナルティがある、というものではありません。

ただ、CDPの回答を行っている場合は、第3社認証についての質問項目があるので、第3社認証をしている場合は、フロンの漏洩についてもSCOPE1に含める必要性が発生すると考えられます。

国に報告が必要なフロン漏洩量1000t-CO₂に達していなくても、漏洩の事実を把握している場合は、SCOPE1に含めるのが、気候変動の取り組みの信用性や透明性を証明するうえで、重要と言えそうです。

環境省、経済産業省が共同で作成している【グリーンバリューチェンプラットフォーム】に掲載されている「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン (ver.2.4)」のⅡ-1では『フロン排出抑制法で報告している漏洩量が算定対象』としています。

※温対法でも、GHGプロトコルと同様の温室効果ガスの排出量が、全ての事業所の排出量合計がCO₂換算で3,000t以上の場合は、国に報告が必要となります。

出典:サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン (ver.2.4)

フロンの漏洩量をSCOPE1に含める必要があるか、ないか、については、フロン排出抑制法で国に報告している場合は含めたほうがよさそうです。ただ、国に報告していない場合でもフロンの漏洩量を把握し、SCOPE1に含める場合、どの程度の影響があるのか、を把握していて損はありません。

SCOPE1は、減らせる余地がある方が、アピール効果が高いので、代替フロンからノンフロン冷媒に切り替える計画があれば、SCOPE1に含めておいた方が、SCOPE1の削減の余地は増えそうです。

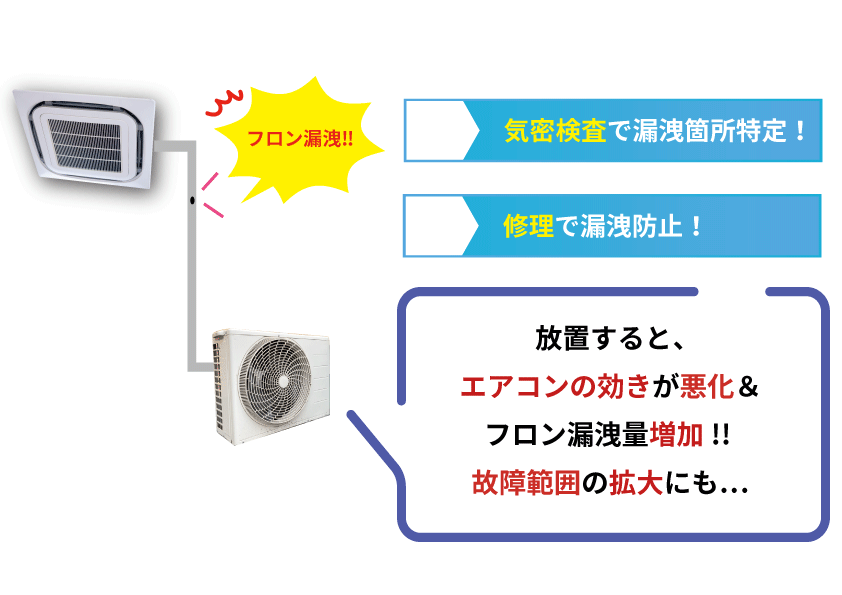

いづれにしても、一番大切なことは、フロン漏洩を抑えることです。そのために重要なのは、簡易点検やフロン定期点検を実施し、漏洩量を把握することです。

簡易点検やフロン定期点検については、弊社も年間3000件以上の実績があり、フロン充填の記録も管理しているので、お気軽にご相談ください。

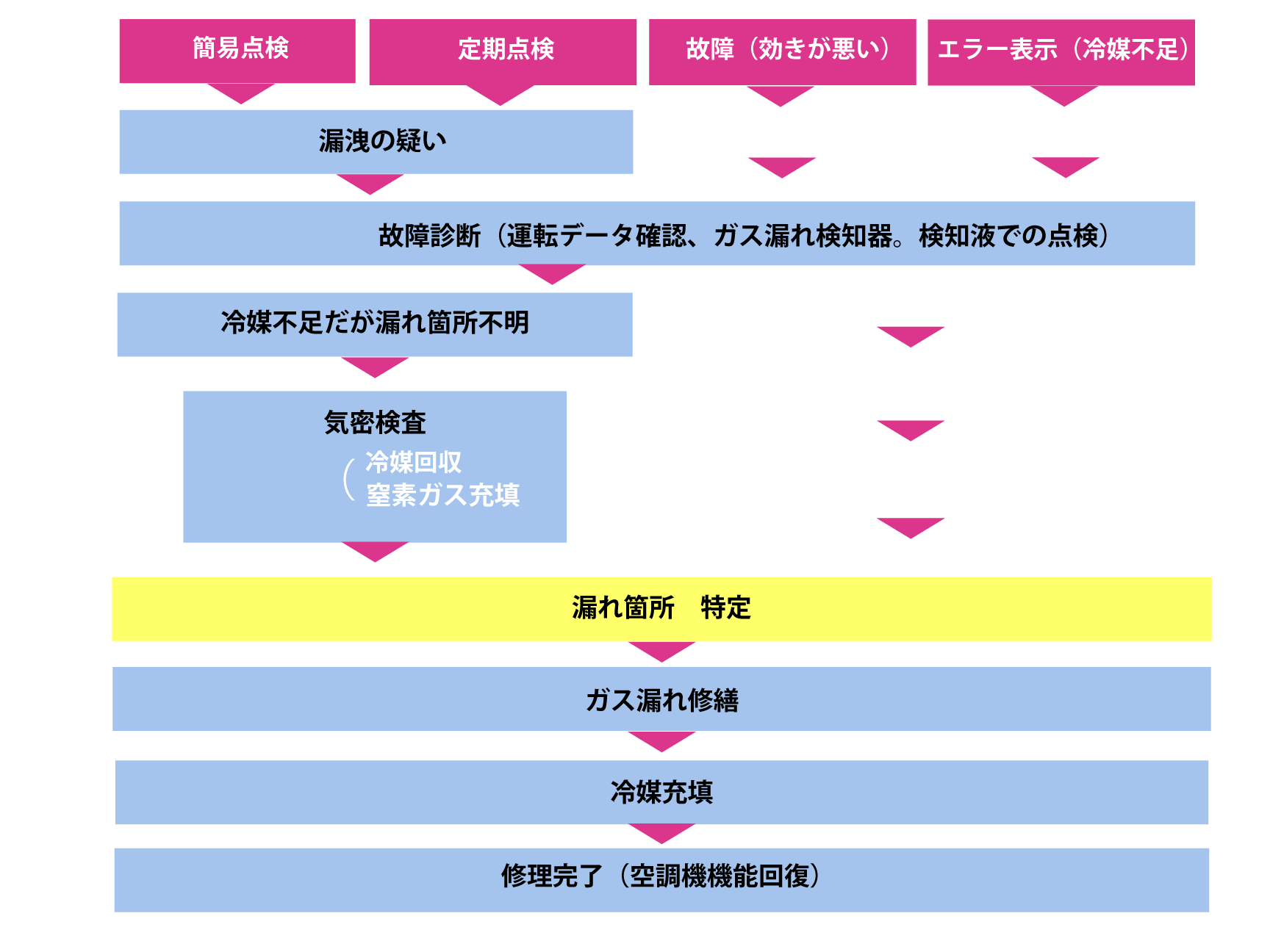

フロン排出抑制法で業務用空調機に義務付けられている簡易点検や、圧縮機定格出力7.5kw以上に必要なフロン定期点検を実施した後、フロン漏洩の可能性や漏洩が発覚した場合、どうすればよいのでしょうか。簡単にご紹介します。

目次

フロン漏洩の可能性に気づくきっかけは3つあります。

1つ目は3か月に1度の簡易点検の際に、点検した業者もしくは管理者が、業務用空調機の熱交換器部分に油のにじみや傷があることに気づくパターンです。

熱交換器部分に油のにじみや傷があると、フロンが漏洩している可能性があります。ただ、油にじみがあってもガス漏れ確定ではありません。過去の保守点検、修理、工事などで付いた油にじみだったり、それ以外の何かが付いただけだったりする事もあります。

まずは、フロン漏洩か、そうではないかの確認が必要なので、専門業者にご相談ください。運転状態から、冷媒が減っている可能性があるか?油にじみ部分でガス漏れがあるか?ガス漏れ検知器や検知液で調査を実施し、確認します。

圧縮機の定格出力7.5kw以上に義務付けられているフロン定期点検の結果、漏洩の可能性が発覚したら、簡易点検と同様、専門業者による確認が必要です。フロン定期点検は有資格者の業者が実施するので、そのまま修理依頼をするのがスムーズです。

冷暖房の効きが悪くなる原因の一つが冷媒不足です。空調機の運転能力に影響が出るほどになってしまうと、冷媒は5割程度漏洩してしまっている場合が多いです。

すぐに専門業者に修理の依頼をしてください。

フロンの漏洩が発覚したら、専門業者に修理を依頼してください。

①まずは運転状態から、冷媒が減っている可能性や、油にじみ部分でガス漏れがあるか、ガス漏れ検知器や検知液で調査し、確認します。

②この時点で漏洩箇所が見つかった場合、修理をするために、業務用空調機の内部に封入されている冷媒を一度全て回収し、ガス溶接や部品交換などで修理を行います。

③修理後、無害な窒素ガスを封入し、他に漏れ箇所が無いかの目視確認や、機械に入れた窒素ガスが減少してこないかを確認します。

④ガス圧を確認して、他に漏れ箇所がなければ、窒素ガスを抜いて、機械の初期充填量と配管長分の追加充填量を封入します。

冷暖房機能の回復を確認して、修理を完了させます。

※業務用空調機のエラーなどで冷媒不足が明確になっている場合で、ガス漏れ検知器や検知液の調査では、ガス漏れ箇所が特定できない場合は、「気密検査」を実施します。

気密検査とは、業務用空調機や配管内の冷媒を一度全て回収してから、漏洩しても無害な窒素ガスを封入し、漏洩箇所を特定する作業です。

設置時に冷媒を【追加充填】をしている場合は【追加充填量】を教えてください。

追加充填とは、設置する際の配管の長さに応じて、冷媒を追加して充填することです。

修理する時は、初期充填量、特に追加充填量が分かっていると、とても参考になります。

追加充填量は配管長などから計算するもの、配管長は設置時でないとわかりません。

修理で入っても、壁や天井内など、配管がどのように通っているかが分からないので、想定での配管長と運転状態から追加充填量を調整します。

設置時の追加充填量の情報が残っていると、修理にかかる時間が短縮されたり、冷媒を入れすぎることを防げる(費用抑制)ので、お客様にとってもメリットがあります。

設置時の追加充填量は、設置業者が空調機の室外機に記載してくれていることもあるのですが、記載がないこともあります。

記載がない場合は、設置時に設置業者からお客様に提出された報告書にしか、記録が残っていません。

修理をご依頼いただく場合は、設置時の追加充填量を教えていただけると、大変助かります。

ご協力いただけますよう、お願い致します。

法定点検後、点検業者からの報告で指摘が上がっているにも関わらず修理しない場合は、罰則の対象となるだけでなく、冷媒(フロン)が不足すると、エアコンの効きが悪くなるので、電気代の増加につながります。

また、圧縮機などの高額な部品の故障にもつながる可能性があります。

修理の時に、最初に回収できた冷媒の量と修理後に封入した冷媒の量の差が漏洩量になります。

※管理する全ての業務用空調機からの漏洩量が1000t-CO₂を超えてしまうと、国に報告が必要となります。

この漏洩量は、管理者が所有する業務用空調機すべてで把握、管理する必要があります。管理する際のツールとして、EEGSという電子報告システムがあるので、簡単にご紹介します。

日本政府は、省エネ法や温対法、フロン法の温室効果ガス排出に関わる報告を統合的に管理できるように【EEGS】という電子報告システムを開始しました。

下記の資料には”「各制度の報告書の作成から提出までをこのシステムで完結することができます。令和4年度以降の省エネ法・温対法・フロン法に係る報告は、原則として、EEGSを御利用ください。”と記載があります。

フロン法の報告機能は既存のEEGSにはありませんが、来年度に追加される予定となっています。今後、EEGSで管理するのがよさそうです。

※EEGSにフロン法報告の機能が追加されるまではRaMS冷媒管理システムを活用して管理することも可能です。

簡易点検や定期点検を適切に実施し、フロン漏洩の疑いがある場合は、専門業者に調査を依頼し、フロン漏洩が発覚したら、修理の実施と、漏洩量の管理

弊社は昨年度、3000件以上の点検を実施致しました。お客様の機種ごとに初期充填量や追加充填量の管理も行っています。

ご相談や点検のご依頼、ご検討中の際は、お気軽にお問合せください。

弊社の温室効果ガス削減目標は、2018年を基準として、2030年までにSCOPE1、2を50%削減することを目標としています。2021年度は4回目となる算定でした。目標に対して、順調に削減できているのか、状況をご報告いたします。

弊社のSCOPE1は、主に、お客様の設備のメンテナンスや工事をする際、移動に使用する車両のガソリンから排出される二酸化炭素です。これがSCOPE1の96%を占めます。

2021年のSCOPE1は、2020年から5%の増加となりました。

弊社のSCOPE2は電力使用による二酸化炭素排出ですが、昨年4月に全国の付属施設を、昨年9月に大阪CKTCと名古屋オフィスの電力を再エネに切り替えたことで、36%の大幅な削減につながりました。

また電力使用量自体も8%減少となりました。

2021年度の弊社のSCOPE1,2の合計は、前年に比べて7.5%削減し、335.0t-CO₂となりました。SBTの1.5度目標である年率4.2%の基準をクリアし、4年目も順調に削減を続けております。

ただ、ここからの削減の見込みが立っておりません。今後も削減の取組を模索して参ります。

◆弊社公式文章はこちら 2022年公表 2021年度SCOPE1,2算定結果

フロン排出抑制法では、点検、整備時のフロン漏洩が、全体で1000t-CO₂を超える場合は、国に報告することが義務付けられています。

この1000t-CO₂とは、業務用エアコンを何台くらい所有していると、該当する可能性があるのでしょうか。また、漏洩量はどのように予測すればよいのでしょうか。

これまで、漏洩量を把握していなかった管理者の方の中には、「もしかして、うちも1000t-CO₂漏洩しているかも?!」と気になっている方もいるのではないでしょうか。

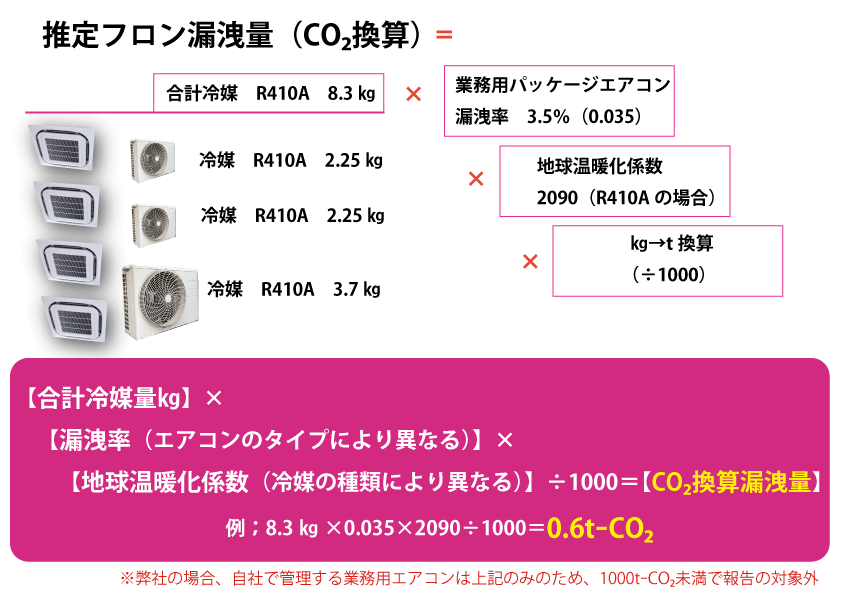

今回は1000t-CO₂の目安と、漏洩量を予測する計算方法について、ご紹介させていただきます。

目次

1000t-CO2の漏洩量とは、二酸化炭素換算で1000t漏洩させた、という意味となります。冷媒(フロン)は種類によって、地球温暖化係数(GWP)が異なります。

地球温暖化係数(GWP)とは二酸化炭素を基準として、どれだけ温暖化に影響を与えるか表した数字です。

業務用空調機で良く使用されるのが、R410Aという冷媒で、このR410Aの地球温暖化係数は2090です。つまり、R410Aは二酸化炭素の2090倍の温室効果がある、ということになります。

つまりCO₂1000t分を2090倍で割ると0.478t、㎏にすると、478kgのR410Aが、CO₂1000tと同じ影響ということになります。

R410Aを478kg漏洩させると、報告義務が発生します。

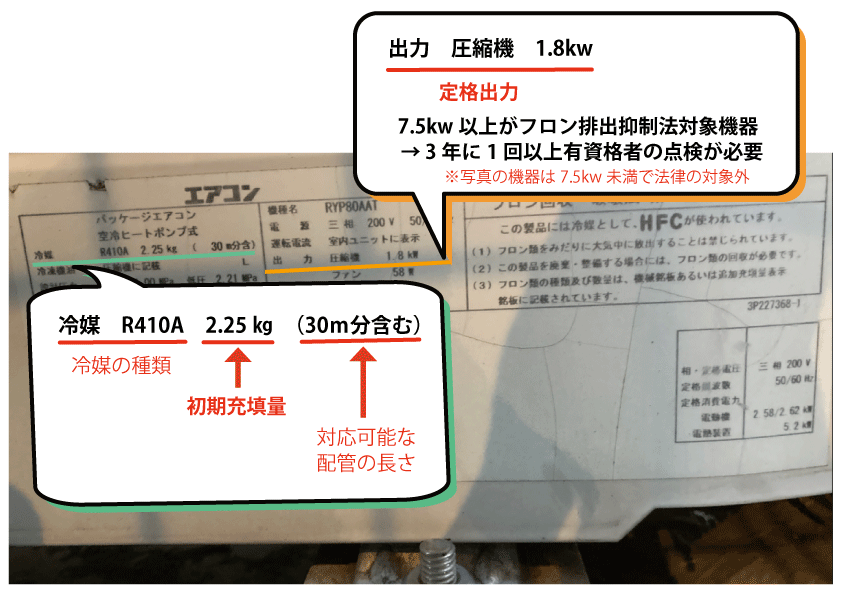

フロン漏洩量の予測は、業務用エアコン設置時に、エアコン内に予め封入されている冷媒の量(初期充填量)と、設置時に配管の延長等で冷媒を追加した際の追加充填量を足し合わせた、冷媒の量に、年間の漏洩率(機種ごとに異なる)を乗じることで、予測することができます。

初期充填量とは、新品の業務用エアコン内部に予め封入されている冷媒(フロン)の量です。

初期充填量は、エアコンの室外機に貼ってあるステッカーシール『銘板(めいばん)』に記載されています。

初期充填量で対応できる配管の長さも機器により決まっており、その長さ以内であれば、追加充填の必要なく設置することができます。

室内機と室外機の距離が遠く、配管の長さが規定以上になる場合は、冷媒を追加します。これが【追加充填】です。

フロン排出抑制法では、追加充填をした場合、設置業者は管理者に追加した冷媒(フロン)の量を報告することになっています。

設置業者から設置時に提出された報告書をご確認ください。

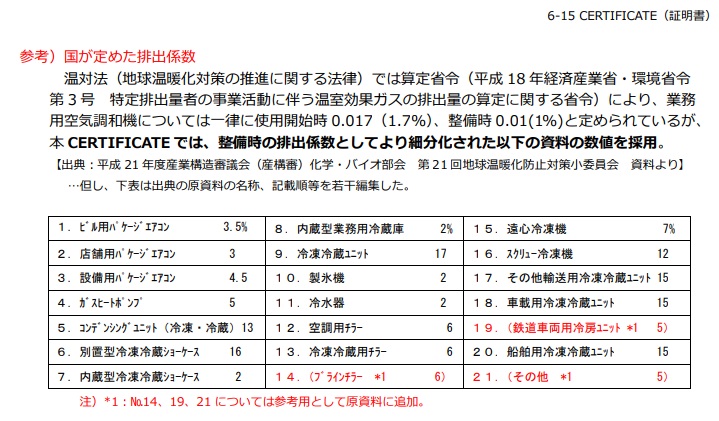

漏洩量を予測する際に使用する漏洩率については、環境省の資料で業務用エアコンタイプごとに設定されています。環境省が公開している資料の漏洩率を使用すると、ビル用パッケージエアコンの場合は、年間3.5%となります。

※出典:一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構 冷媒管理システム上での操作方法について 6-15 CERTIFICATE 4ページ

この漏洩率は、平成21年の調査を元に設定されたもので、平成25年のフロン排出抑制法の施行の前の漏洩状況を反映したデータとなっています。

故障や解体工事などで、冷媒(フロン)が全て大気に放出されているケースも含んで集計されたものです。

フロン排出抑制法の施工により、全ての業務用エアコンの簡易点検が義務化され、点検や冷媒量の管理が必要になったこと、また漏洩の少ない最新機器への更新が進み、漏洩率の調査が行われていた当時と今とでは、漏洩率にずれが生じている可能性があります。

この漏洩率を使用して漏洩量を予測した場合、実際よりも漏洩量が多くなる可能性があることをご了承ください。

※環境省と経済産業省で見直しの検討が行われているようです。

大目のフロン漏洩量になる可能性はありますが、フロン漏洩量を予測することで、点検、管理をしっかり行うための、機会につなげていただければと考えます。

弊社の三郷オフィスでは4方向の業務用空調機4台を使用しており、室外機は3台で、冷媒の初期充填量はそれぞれ2.25㎏、2.25㎏、3.7㎏で、合わせて8.3㎏となります。(設置時の配管延長による追加充填はない)

フロン漏洩量の予測は、この8.3㎏に漏洩率0.035(3.5%)をかけて、R410Aの地球温暖化係数2090をかけ、トンに換算すると漏洩量が計算できます。

8.3×0.035×2090÷1000=0.6t-CO₂ つまり0.6t-CO₂/年の漏洩量となります。

【漏洩量㎏】×【漏洩率(エアコンのタイプにより異なる)】×【地球温暖化係数(冷媒の種類により異なる)】÷1000=【CO₂換算漏洩量(t-CO₂)】

ビル用パッケージエアコンだと3.5%の漏洩率なので、R410Aの地球温暖化係数を使った場合、

478kg÷3.5%=13,657kg

つまり、管理している空調機に入っている冷媒の総量がR410Aで13,657kg以上の管理者は報告の義務があると推定されます。

では13,657kgの冷媒って、空調機で言うとだいたい何台分なのでしょうか?

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構の業界別漏洩量の目安によると、

総合スーパー(10,000㎡)の場合、店舗あたりの平均保有機器

ということでした。下記の出典に、他の施設(コンビニや商業ビル、飲食店、工場など)の参考事例が掲載されています。

管理している冷媒使用機器が、年間どの程度の漏洩をしている可能性があるのか、ご確認ください。

※出典:一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構 業界別漏えい量の目安

どんな種類の、どれくらいの台数の業務用エアコンを管理していたら、国に報告が必要な1000t-CO₂を超えるのか、また、漏洩量を予測するための初期充填量の確認方法や計算方法について、ご紹介させていただきました。

「うちは大体、これくらい、年間フロン漏洩しているってことか」と大枠を把握していただき、定期的な簡易点検やフロン定期点検を実施し、漏洩の可能性があれば、修理依頼をして、業務用エアコンの故障リスクの回避と、気候変動の取り組みにつなげていただければ幸いです。

簡易点検やフロン定期点検について、弊社は昨年度、3000件以上の点検を行いました。お客様の機種ごとに初期充填量や追加充填量の管理も行っていますので、お気軽にお問合せください。

お電話でのお問い合わせ

0120-39-6366

[日本全国365日24時間受付可能]

フォームからのお問い合わせ