未設定 none

業務用エアコン 1台の分解洗浄で、どれくらいの水を使用しているのでしょうか。

近年、温室効果ガスの排出量だけでなく、水や森林への影響も数値化し、評価に反映させていこうとする動きが広がっています。

弊社は2022年度、54,000台以上の業務用空調機の洗浄を実施しました。

業務用エアコン1台の分解洗浄で、どれくらい”水”を使うのか、推定してみました。

業務用エアコン1台の分解洗浄で使う水を、どうすれば出せるのか、検討することから始めました。

業務用エアコンの洗浄作業の時に、毎現場の水使用量を計測しているわけではないので、実際の水の使用量はわかりません。

ただ、様々な施設、業態の沢山の業務用エアコンを洗浄している社員に話を聞くと、大まかな水の量を把握していました。

そこで、60名近くいる弊社の業務用エアコン洗浄社員の中でも、経験年数や洗浄台数が多い方に、施設、業態別の業務用エアコン1台の洗浄に使う水の量をヒアリング調査しました!

ヒアリング調査結果と、2022年度の室内機洗浄台数、現場数(お客様先で洗浄した回数)を活用し、業務用エアコン1台あたりの水の使用量を推定してみました。

施設や業態の区別なく、全体を平均すると、業務用エアコンの1台当たりの洗浄に使用する水の量は、約45L と推定されました。

◆パチンコ店やカフェについては、禁煙になったケースが多い為、禁煙の前提での数値です。喫煙の場合は、洗浄水の量は増えます。

◆印刷工場は、インクや塗料の汚れが落ちにくく、水量が増えます。

◆美容院は、整髪剤の汚れがひどい場合、水量が増えます。

◆スーパーは、入口やレジ近くは汚れがひどく、店内の場所により水量が変わります。

◆食品工場は、粉ものや油が近い場合、水量が増えます。

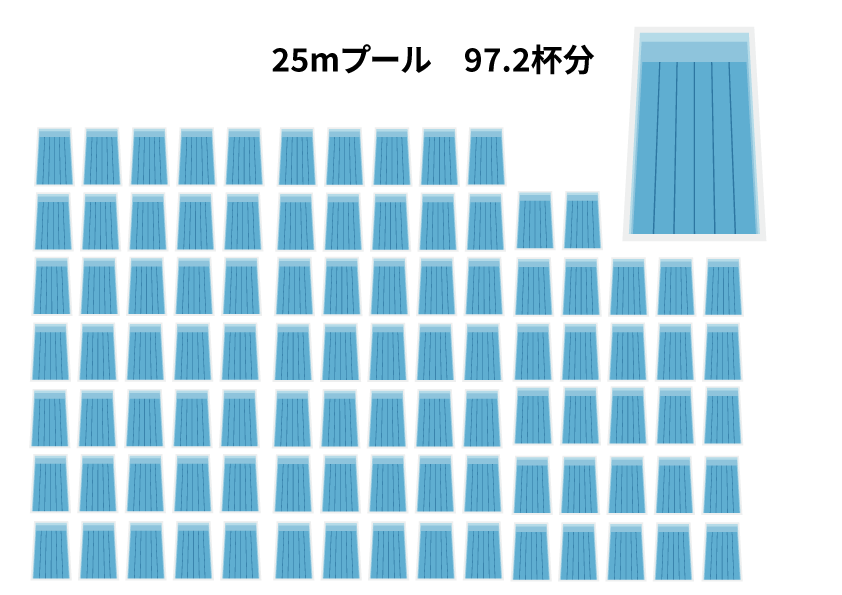

今回推定した、業務用エアコン1台当たりの分解洗浄に使用する水の量を45Lとした場合、弊社が2022年度に洗浄した業務用エアコンの台数(約54,000台)から、年間で243万リットルの水を、業務用エアコンの分解洗浄で使用していることになります。

25mプールの水の量を2万5千リットルとした場合、25mプール97.2杯分の水の量になります。

業務用エアコンを分解洗浄した廃水は、お客様の排水設備を経由し、処理されるため、これまで廃水の量を把握する発想はありませんでした。

改めて数値を出してみて、この事業に、それだけの水を使っていることを認識することができました。

また、今回、温室効果ガスの排出量だけでなく、水や森林への影響も数値化する動きがある中で、弊社の主要なサービスの一つである業務用分解洗浄の【水】の使用量に焦点を当て、その使用量を推定してみました。

実際に計測していなくても、大まかな量を推定することができました。

この記事が、TNFDやCDPの回答といった情報開示で、水の使用について、数値化することが要求されている、もしくは要求される可能性がある企業様の、状況把握の参考になれば幸いです。

入れ替えた後の撤去された業務用エアコンは、廃棄後、どのように処理されているのでしょうか。

弊社が撤去した業務用エアコンをはじめ、修理やその他の事業で発生する産業廃棄物の行方の一部を追ってみました。

目次

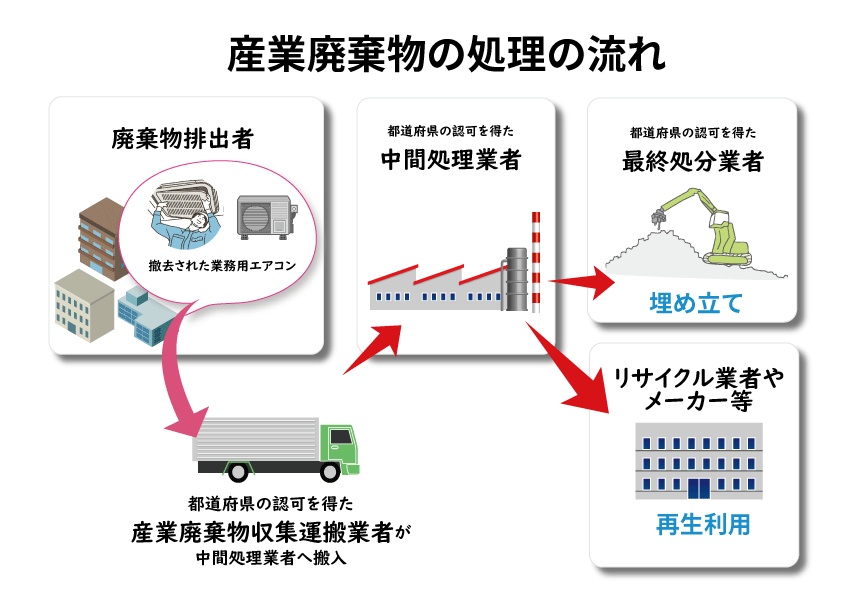

業務用エアコンは更新工事(入替工事)で、機器内に含まれているフロンを回収してから、撤去され、産業廃棄物となります。

※回収したフロンは、フロン排出抑制法に則って再生破壊業者に処理を依頼しています。

産業廃棄物は、都道府県の認可を受けた産業廃棄物収集運搬業者に回収を依頼します。

産業廃棄物収集運搬業者のコンテナに積み込まれた業務用エアコンなどの産業廃棄物は、中間処理業者に運ばれます。

中間処理業者では、分別、圧縮、破砕、粉砕などをして、リサイクルできるものと、できないものに分けられます。

原料としてリサイクルできるものは、有価で引き取り業者に買い取ってもらい、別の製品に生まれ変わります。

リサイクルできないものは、燃やされて、熱を発電や廃熱で利用されるか、埋め立てられます。

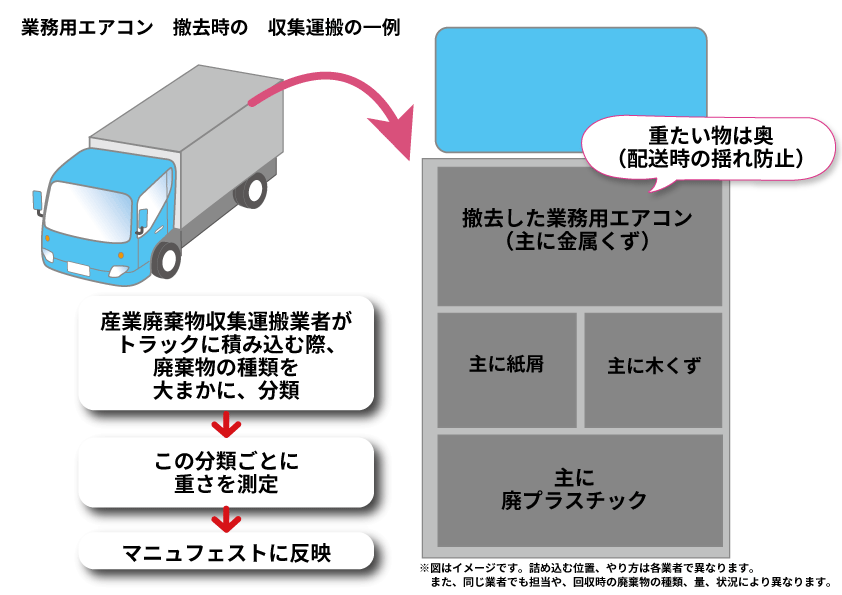

業務用エアコンは、フロン回収後、撤去し、産業廃棄物収集運搬業者のコンテナに積み込みます。

産業廃棄物収集運搬業者の担当の方が、「中身、何ですか?」と確認し、「主に、金属です」「主に、紙屑です」と回答し、詰め込む位置を指示されるので、そこに積み込んでいきます。

積み込んだ後、産業廃棄物収集運搬業者の事務所で、トラック全体の重さを計測します。

中間処理業者の分類ごとの処理する場所で、積み荷を下ろす際に、重さを計測し、それぞれの廃棄物の種類ごとの重さを把握します。

主な分類項目は、【廃プラスチック類】【木くず】【金属くず】【ガラス、コンクリ、陶磁器くず】【段ボール】【廃油】【古紙その他】【がれき類】です。

※全ての産業廃棄物収集運搬業者及び中間処理業者が上記のようにしているわけではございません。あくまでも一例です。予めご了承ください。

※上記は弊社が提携している産業廃棄物収集運搬業者の一部の事例です。

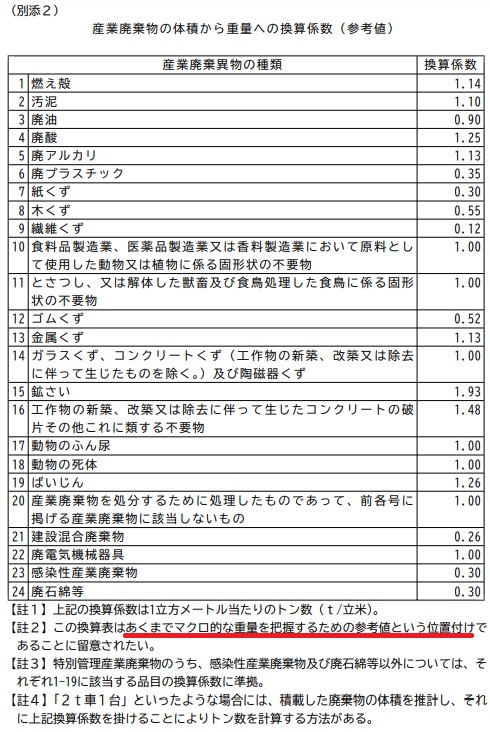

産業廃棄物収集運搬業者の多くは、重さではなく、m³で把握しているようです。

重さに換算するためには、環境省で公開している【産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)

】を使用します。

ただ、この換算係数は、「あくまでマクロ的な重量を把握するための参考値という位置付け」ということです。

弊社の産業廃棄物収集運搬業者の担当の方に伺ったところ、「この換算係数を使用すると、全ての品目で重く換算されてしまう」ということでした。

今回、同行いただいた産業廃棄物収集運搬業者では、【m³ではなく、重さ】で産業廃棄物の【排出量を把握】できるので、企業の温室効果ガス排出量の算定をする上では、有難い仕組みでした。

今回、エコ・プランが提携している産業廃棄物収集運搬業者の担当の方に同行いただき、中間処理業者と最終処分場の見学をさせていただきました。

※弊社の産業廃棄物全てが今回ご紹介する中間処理業者や最終処分場で処理されているわけではございません。あくまでも一例なので、予めご了承ください。

中間処理の様子をご紹介します。

まず、廃棄された業務用エアコンなどを積んだトラックが、下の写真の左側の部分に、金属を含むもの(業務用エアコン)以外を、種類ごとに下ろします。(重さも計測します)

その後、右側に金属を含むもの(業務用エアコン)を下ろします。それらは、別の工場(千葉工場)に運ばれ、大きな破砕機で粉々にされて、金属や、素材ごとに機械で自動的に分別されます。

◆千葉工場の金属処理工程についてはこちらをご覧ください

https://www.tokometal.co.jp/recycle/flow/chiba.html

分別された種類ごとの金属は、メーカーやリサイクル業者に有価で買い取られます。

下の写真は金属をプレスする様子で、剝離工程が終了したベッドマットのスプリングやアルミくずが、このプレス機で圧縮されます。体積を小さくした状態で、メーカーやリサイクル業者に買い取られます。

※金属くずを圧縮する様子

金属以外のものは、廃プラスチック、木くず、紙くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶器くずに分けられます。

細かな廃プラスチックや木くず等は下の写真のように、ラップされて、サーマルリサイクル(焼却し、熱を回収)用として買い取られていきます。

金属くずは、種類ごとに分けられます。

写真は銅くず。

キレイです。

木くず。

畳は固形燃料(廃プラ扱い)

あらゆるものを、国内で、何だかの形でリサイクルできるよう、分別するこの施設で、国内のリサイクルができないものがありました。

それは、ランケーブル等です。これらは細すぎて分別が難しく、国内では買い手がいないということで、海外に輸出されるようです。

※下記の太い電線は、有価で買い取られ、分別され、リサイクルされるようです。

最終処分場は、廃棄物の種類により、複数ありますが、その中の1社は、東京都江東区にありました。(今回ご紹介する最終処分場は、弊社の作業現場からの廃棄物処理の0.1%未満)

外観はこんな感じです。キレイで、匂いなどもありません。

上から見ると、こんな感じです。処理費必要な設備が集約され、格納されています。

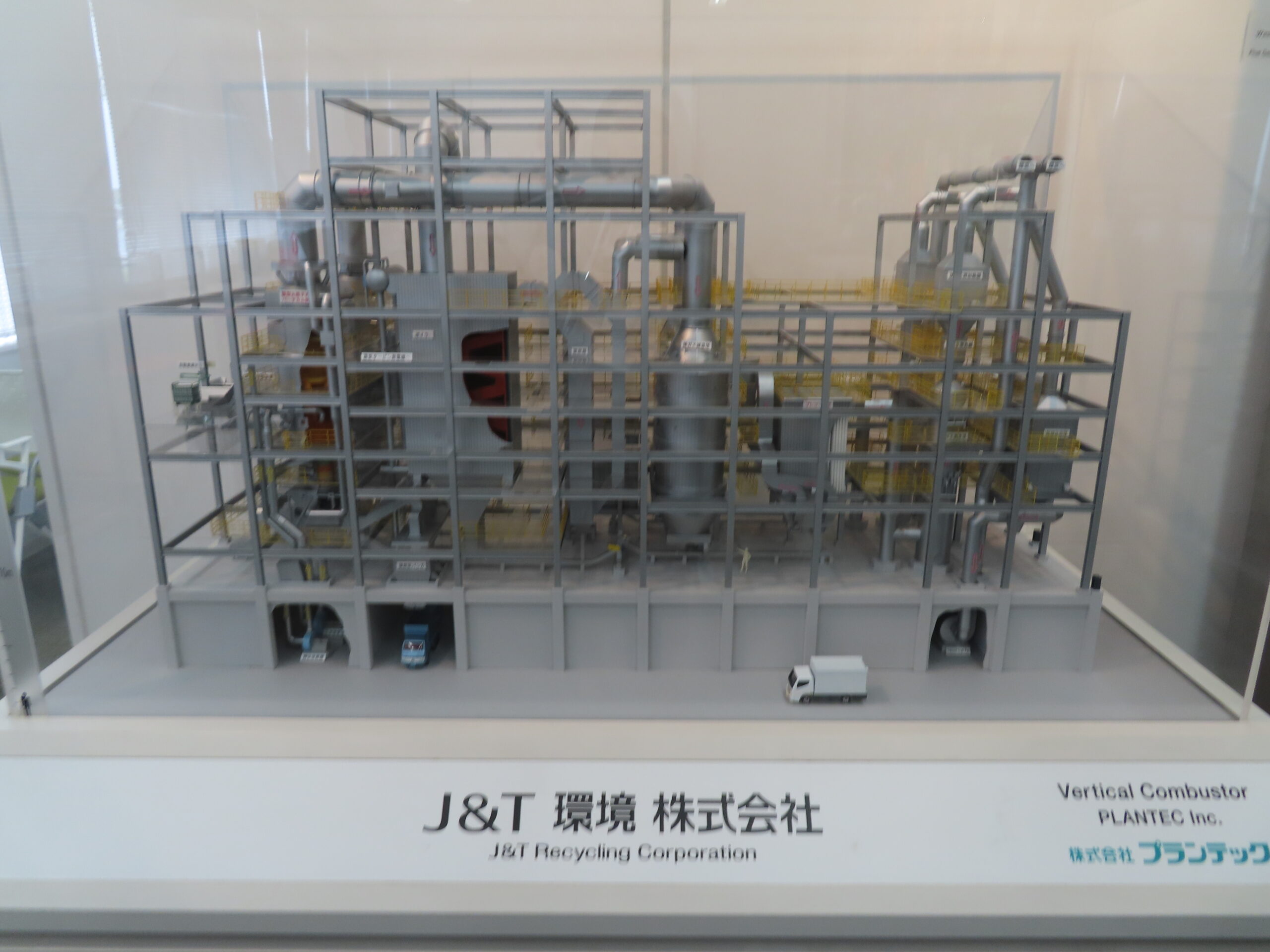

全体の模型です。

廃プラスチックをはじめ、リサイクルできない紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、動植物性残渣やゴムくず、燃え殻、汚泥(脱水後)、廃酸(容器入り)、廃アルカリ(容器入り)、ガラス、陶磁器くず、コンクリート、鉱さい、ばいじんが、この施設で処理されます。

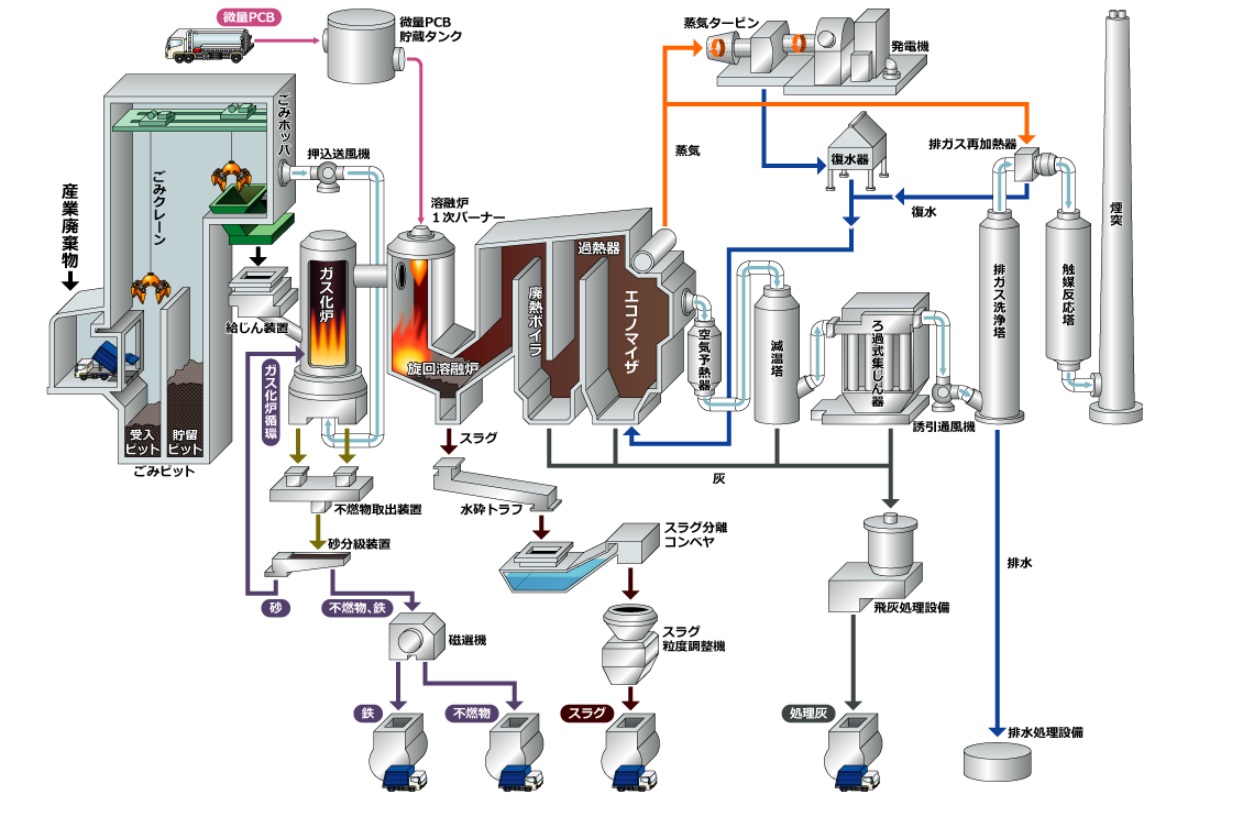

1、まず、ガス化炉で鉄と、不燃物(ガラス、陶磁器くず)が、回収されます。

2、次に、旋回溶融炉で、灰がスラグになります。スラグは路面材等の原料として売却されます。

3、上記の過程で発生する熱で、発電(施設内の電力で消費&余剰分を施設外に売却)と排熱の利用が行われています。

※出典:J&T環境株式会社

下の写真は、スラグから作られた路面材です。

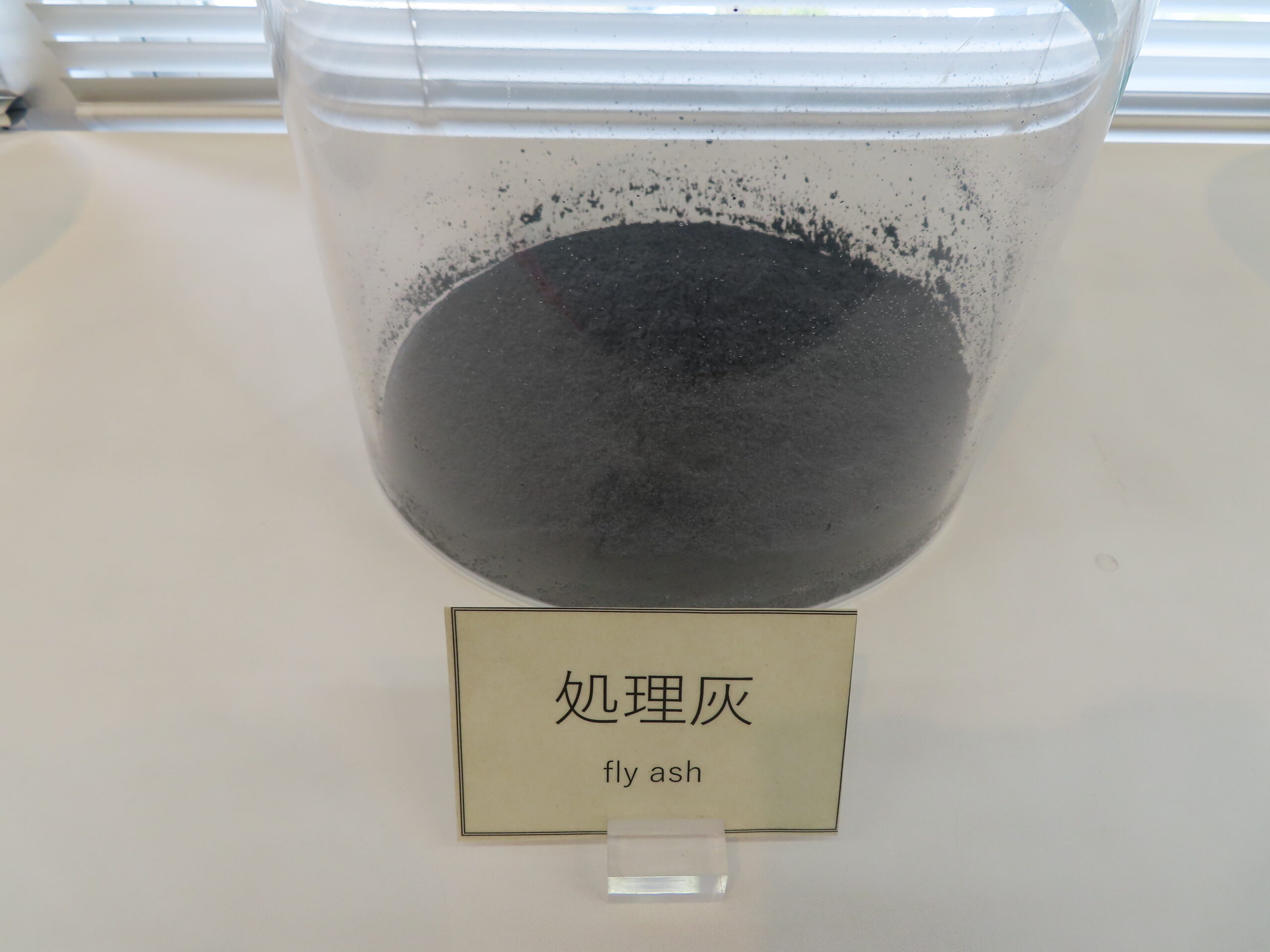

下の写真は、最終的にフィルタなどに付着した微細な処理灰で、これは、埋め立てられます。(処理量の2.5%だそうです)

今回見学させていただいた中間処理業者様は、オープンで、写真撮影やあらゆるデータがホームページに公開されていることを教えてくれました。

できる限り、廃棄物からリサイクルできる材料を取り出し、循環させようと、新しい分別、粉砕の機械を導入するなど、取り組みを進めていました。

それでも、人員不足などで、分別しきれないものは、サーマルリサイクル(焼却し熱回収)になってしまうということでした。

排出する側が、どれだけ配慮して、分別できるか、が、リサイクル率を効率的に上げるために不可欠だということがわかりました。

近年、サプライチェーンの取り組みが注目されています。

サプライチェーンの企業の状況を知ることで、サプライチェーンの温室効果ガス排出量を減らすためには、実は、自社の配慮が一番効果的であることが見えてきました。

社内で出来ることを検討し、取り組んで参ります。

脱炭素経営を牽引するTCFDやCDPやSBTでは、生物多様性や森林に対する関心が高まっています。

TCFDでは、ネイチャー版のTNFDが発表され、CDPでは、生物多様性に関する設問が増え、SBTでも、ネイチャーSBTsの開発が進んでいます。

これらの動きが意図するものは、生物が多く生息する原生林の伐採に関与する経済活動を特定し、その影響を減らしていくことと、持続可能な森林資源の利用、管理を促す狙いがあります。

そこで、日本国内に流通する木材がどこから来ているのか、調べてみました。

木材自給率-1.jpg)

令和3年の林野庁の資料によると、国内で流通する木材の6割が輸入でした。総需要は前年より増えており、国内生産、輸入量ともに増加していました。

木材自給率 表.jpg)

杉1本から取れる木材の量を、22m、直径25センチ、0.5746m³として換算した場合、年間で約 8千4百万本の木材を、海外から輸入していることになります。

木材は、主に9つの国、地域から輸入していました。丸太、製材、合板、集成材ごとに、輸入先が異なっており、林野庁の「木材貿易の現状」では、それぞれの材料ごとの傾向を紹介していました。

.jpg)

マレーシア 違法伐採警戒.jpg)

林野庁の「木材貿易の現状」では、国ごとの傾向も報告しており、マレーシアのページに、「マレーシアの合板生産量は資源の枯渇や違法伐採対策の強化により減少傾向」というフレーズが記載されていました。

つまり、過去のマレーシアからの合板は、違法伐採によるものだった可能性を示唆しています。

企業の事業活動において、輸入木材の合板を使用している場合、生産地がマレーシアかどうか、違法伐採による木材ではないか、確認することが、TNFDやCDPの対応時、重要になりそうです。

マレーシアの合板と同じくらいの合板の量を輸入するインドネシアでは、「2001年から丸太輸出を禁止(1985~1992年にも禁止)(※人工林から生産された丸太を除く)。」と記載がありました。

インドネシア.jpg)

つまり、2001年以前の丸太は、人工林から生産された丸太ではない可能性(原生林)を示唆しています。

違法伐採については、国際的にも警戒し、対策を打っているようです。

国際的な違法伐採の取り組み.jpg)

今回は、特に、マレーシアや、インドネシアについて、少し詳しくご紹介しました。

これらの数字は、統計上のマクロな情報なので、実際の状況は、現地に行き、調査しないと分からない部分があります。TNFDでは、現地の情報まで開示を求めています。

グリーンウォッシュと言われないためにも、企業活動において、輸入木材が重要な位置づけにある場合は、マレーシア、インドネシアに限らず、現地の状況を調査、確認する必要がありそうです。

毎年、夏本番になると点検や修理のご依頼を多く頂きます。

2023年は、3月24日に関東などで夏日が観測されました。

東京都心で3月に夏日になるのは、10年ぶりだそうです。

今年の夏も暑くなることが予測されています。

「エアコンを使いたい時に使えない!」を防ぐために、早めのエアコン試運転を行いましょう。

目次

昨夏、エアコンが2週間以上使えなかった『エアコン待機者』多く出てしまったとニュースで目にすることがありました。

エアコン待機者になってしまった理由は、「エアコンの在庫が無く、取り寄せている」「修理業者が繁忙し、修理予約が取れなかった」が多かったそうです。

更に、修理の予約が取れなかった方の中で多かったのは「試運転をせずに夏を迎えてエアコンを稼働させた」という方でした。

上記のことから、まだ運転をかけていないエアコンは夏本番を迎える前にエアコンの試運転を行う必要があると考えます。

夏になり暑くなってから、「エアコンを使おう」と思っても、エアコンの準備が整っていないと点けたらいきなり故障という状態に陥る可能性があります。

真夏でも快適な空間を保つために今のうちに試運転を行いましょう。

試運転を行い、下枠のような症状が起きている場合は、フリーダイヤル(0120-39-6366)または

弊社営業担当へお気軽にお問い合わせください。

◆こちらもご参照ください。

■真夏に「エアコン渋滞?!」その前に業務用エアコンを洗浄・点検しよう!

2023年5月、日本の広島で、【G7広島サミット】が開催されます。

JCI(気候変動イニシアティブ)では、G7に向けて、303団体の賛同の元、2023年4月12日に、提言を発表しました。弊社も賛同しました。

今回は、その提言の内容に触れながら、簡単に解説させていただきます。

G7では、昨年「2035年までに電力供給の全て、あるいは大部分を脱炭素化する」という目標に合意しました。(カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国)

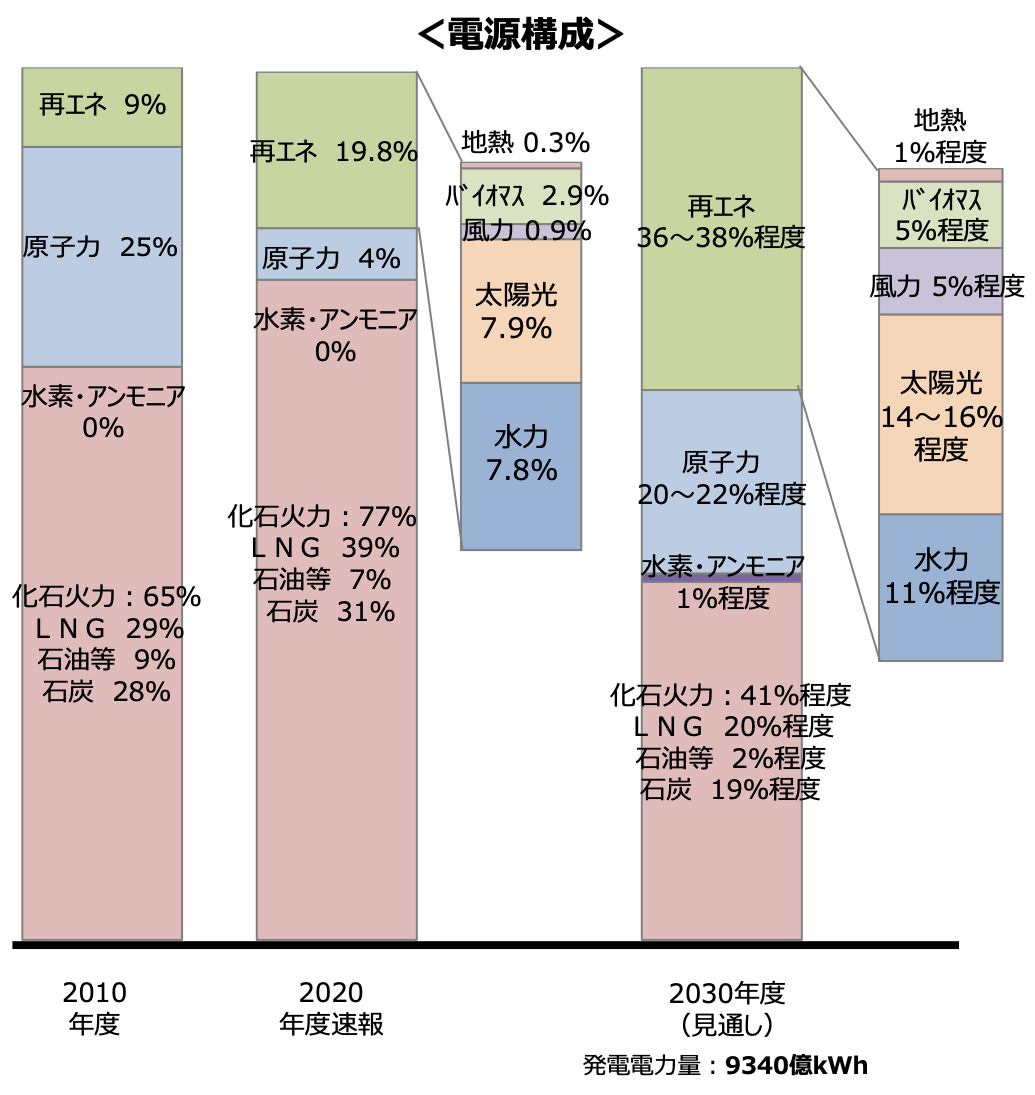

日本は、2021年10月 第6次エネルギー基本計画で、2030年の野心的な目標として、LNG(天然ガス)20%、石炭19%、石油2%、(化石燃料合計41%)、再エネ36~38%、原子力20~22%、水素アンモニア1%という内容を打ち出しました。

出典:エネルギー基本計画の概要 令和3年10月 資源エネルギー庁

2030年に化石燃料合計が41%だった場合、G7と約束した、2035年(5年後)に電力供給の全て、あるいは大部分を脱炭素化することが、できるのでしょうか。

そこに疑問を抱いたJCI(気候変動イニシアティブ)が、2023年4月12日、提言をまとめ、賛同企業や賛同団体を集め、提言内容と賛同企業、団体を公表しました。

◆JCI(気候変動イニシアティブ)公式サイト:【303団体が賛同】JCIメッセージ:再生可能エネルギーとカーボンプライシングで二つの危機を打開する

JCI(気候変動イニシアティブ)の提言内容は、上記公式サイトにてご確認いただくのが一番ですが、この記事でも簡単にご紹介、解説させていただきます。主に下記の2点です。

まず、提言したのが、再エネについてです。

簡単にまとめると「経済産業省の第6次エネルギー基本計画では、2030年の再エネ目標は36~38%になっているけど、大半(つまり、50%)は再エネを目指そう(目指さないとまずい!目指せる!)」という内容です。

JCI(気候変動イニシアティブ)の事務局の一つである自然エネルギー財団に、その提言の根拠となる科学的、技術的調査結果も多々公表されています。

◆参考2035年エネルギーミックスへの提言(第1版)2023年4月

何より、実際に再エネビジネスを展開している孫正義さん(ソフトバンクグループ会長)が自然エネルギー財団の会長を務めており、経済的な実現可能性やメリットも実証済みです。

原子力に頼らなくても、自然エネルギーだけで、日本は経済を回せる!そういう社会を目指そう!

そんな未来を目指す企業や団体の集まりが、自然エネルギー財団であり、JCI(気候変動イニシアティブ)です。

次に、カーボンプライシングです。

EU内ではすでに、国境炭素税が導入されており、2023年10月からEU外についても国境炭素税を導入見込みです。

EUに輸出する企業は製品の二酸化炭素(CO₂)排出量の報告の義務が発生するようです。

下記の図は、カーボンプライシングがカバーする年間GHG(温室効果ガス)排出量と価格水準です。

EUだけでなく、アルゼンチンや南アフリカ、チリ、コロンビアよりも、日本の炭素価格が低いことがわかります。

下図は、主要国の炭素価格ですが、日本は、最も高いスウェーデン(14,400円/t-CO₂)の価格の約50分の1です。

出典:炭素税・国境調整措置を巡る最近の動向

JCI(気候変動イニシアティブ)の再エネやカーボンプライシングについての提言に賛同した団体は、合計303団体です。

(企業 225、⾃治体 16、団体・NGO等 62)

世界中に製品を供給する様々な業界の大企業はじめ、中小企業や自治体等、数多くの団体が賛同しています。

その背景には、このままでは、世界の脱炭素の潮流や市場から、はじき出される危機感、焦りを感じます。法律や政策などの企業経営の基盤が世界と大きくずれてしまうと、個々の企業、個々の団体、自治体だけの努力では、対応できません。

1社でも多くの企業、団体の参加と、逐一変化する世界の動きを調査し、発信し、働きかけを続けることが重要です。

今回は、JCI(気候変動イニシアティブ)の提言を元に、内容や解説を加えて、ご紹介させていただきました。

JCI(気候変動イニシアティブ)に参加することに、費用は掛かりません。参加したからといって、提言への賛同が強制されることもありません。

参加すると、脱炭素経営の情報収集として活用でき、御社の声を政策や法律に届けることができます。

まだ参加されていない企業様、団体様にお勧めです。

◆参加する場合はこちらから登録➤ 【JCI(気候変動イニシアティブ) 】https://japanclimate.org/

冬、寒くなると、手洗いや洗顔や歯磨き、食器洗いなどで、お湯を使う方も多いのではないでしょうか。

蛇口をひねればお湯が出ることが、当たり前になってきていますが、そのお湯を作るために、どれだけのエネルギーが使われているか、考えたことはありますか?

今回は、水とお湯で、どれくらい温室効果ガスの排出量に差があるのか、ご紹介します。

目次

私たちは日常生活で頻繁に水道を使いますが、それに伴い水資源を利用し、二酸化炭素を排出しています。

一回一回ではその影響が小さいですが、それが積み重なると、かなり大きな影響になります。

水やお湯を使うことにより消費する水の量と、排出する二酸化炭素の量について、説明いたします。

蛇口から1分間に出る水の量は、少しひねると6ℓ、全開にすると20ℓにもなると言われています。

参照:知多市 水道の上手な使い方

このことから、普通に水道をひねった場合、1分間に出る水の量を10ℓだと仮定すると、10秒間、普通に水を出した場合は、およそ2ℓの水を使っていることになります。

水道の利用に伴う二酸化炭素の排出には、どのようなものがあるでしょうか。

一番イメージしやすいのは、水を温めるためのガスや電気の使用に伴う二酸化炭素の排出だと思います。

しかし、実は、水道自体を利用するのにも二酸化炭素が排出されています。

なぜなら、水道水の浄水や供給にエネルギーが必要であり、エネルギーを作るときにCO₂の排出が伴うからです。

地域により差はありますが、東京都水道局の2020年度の実績値では、水1㎥あたり245gのCO₂が排出されています。

この排出量は、水の供給に伴うCO₂排出の40~130倍ほどもあります(ガスを使うか電気を使うかによって異なります)。

10秒間お湯を使用した場合の二酸化炭素排出量を、水の供給による排出と水を温める際の排出に分けて計算してみます。

水の供給に伴うCO₂排出量は0.41g!

水の供給に伴うCO₂排出量は、

水道使用時間(分)×水道1分の使用で流れる水の量(ℓ/分)×水道水の1ℓの使用に伴うCO₂排出量(g-CO₂/ℓ)

と表されます。 この式を利用すると、10秒間お湯を使用した場合の水道水の供給に伴うCO₂排出量は、10/60(分)×10(ℓ/分)×0.245(g-CO₂/ℓ)=0.41 g-CO₂

と計算できます。水を温める際のCO₂排出量は16.66g!(都市ガスの場合)

水を温める際のCO₂排出量は、

水道使用時間(分)×水道1分の使用で流れる水の量(ℓ/分)×上昇した温度(℃)×1ℓの水の温度を1℃上げるのに必要な熱量(J/ℓ・℃)×都市ガスにより1Jの熱量を発生させたときの二酸化炭素排出量(g-CO₂/J)÷熱効率

と表されます。10/60(分)×10(ℓ/分)×30(℃)×4200(J/ℓ・℃)×0.0000714(g-CO₂/J)÷0.9=16.66 g-CO₂と計算できます。

この排出量が、お湯を10秒使用したときと、水を10秒使用したときのCO₂排出量の差になります。

お湯を10秒使うと、17.07gのCO₂排出を伴う!

お湯の使用に伴うCO₂排出量は、水の供給による排出と水を温める際の排出の合計なので、

0.41g-CO₂+16.66g-CO₂=17.07g-CO₂

と計算できます。

また、お湯を作る際に都市ガスではなくLPガス(プロパンガス)や電気を使う場合もありますが、その場合のCO2排出量は以下のようになります。

都市ガス:17.07g-CO₂

LPガス:16.87g-CO₂

電気:52.11g-CO₂

お湯を10秒使うと、水を使った場合よりもCO₂を16.7g多く排出することが分かりました。

では、日常生活で水を使えるのにも関わらずお湯を使ってしまう場面で、どのくらいの差が生まれるのでしょうか。

私たちが生活においてお湯をよく使う場面である手洗い、洗顔、歯磨き、食器洗いについて考えてみましょう。

※お風呂などでもお湯を使いますが、お風呂のお湯を水で代替するのは現実的ではないため、除外して考えます。

また、食器洗いではお湯を使う方が汚れが落ちやすいため、水の使用量を減らすという点ではお湯を使う方が環境に良いとも考えられますが、今回はCO₂排出量にのみ着目します。

手洗い、洗顔、歯磨き、食器洗いの4つの場面において、毎日何回するか、また一回あたりどのくらいの時間使うかを考えてみましょう。

| 場面 | 回数 | 時間 | 合計時間 |

| 手洗い | 5回 | 30秒 | 2分30秒 |

| 洗顔 | 1回 | 30秒 | 30秒 |

| 歯磨き | 3回 | 30秒 | 1分30秒 |

| 食器洗い | 1回 | 15分 | 15分 |

個人差はあると思いますが、私たちは普段の生活で1日に20分も水、もしくはお湯を使っています。

お湯を10秒使うと、水を使った場合よりもCO₂を16.7g多く排出します。

このことから、お湯を1200秒(20分)使った時、水を使った場合と比較してCO₂を16.7g×1200秒/10秒=2004gも多く排出していることが分かります。

普段お湯を使っている場面で水を使うようにするだけで、1日に2kgもCO₂排出量を減らすことができます。

また、お湯を使いたい冬の時期が1年で100日ほどあると考えると、この期間でずっと水を使い続けた場合、1年で200kg分もCO₂の排出量を減らすことができることになります。

冬場にお湯の代わりに水を使い続ければ200kg分のCO₂排出を削減できることが分かりました。

では、これを日本全体で行った場合、どのくらいのCO₂が削減できるのでしょうか。

日本の人口のおよそ1億2000万人全員がお湯の代わりに水を使った場合、なんと1年で2400万tものCO₂が削減できます!

これは、日本のCO₂排出量全体の2.3%です。

水道から10秒、水を出すときのCO₂排出量は、0.41g-CO₂であるのに対し、お湯を10秒出した場合は、17.1g-CO₂という数値を出しました。

お湯を使うと、水と比べ、約41.6倍の温室効果ガスを排出することになります。

食器洗いや手洗いなど、私たちが普段の生活で、お湯ではなく水を使うようにするだけで、日本のCO₂排出量の2.3%が削減できることが分かりました。

まさに、「塵も積もれば山となる」です。

お湯で顔や手を洗うと、乾燥しがちな冬の肌の必要な油分まで洗い流してしまい、カサカサになりやすいです。

ガス代や電気代が高くなっているので、節約にもなります。

寒い冬、朝の洗顔や、手洗いうがい時、ついお湯を使いたくなりますが、お湯を使う機会を減らすことが、地球環境にも、お肌にも、お財布にも優しくできそうです。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、CO2排出量の多いエネルギー転換部門や産業部門、運輸部門では様々な取り組みが行われています。

一方で、民生部門も日本のCO2排出量の13.2%を占めるにもかかわらず、あまり脱炭素の取り組みが広く知られていません。

環境省では、民生部門の脱炭素化に向けて、2022年から「脱炭素先行地域」の取り組みが始まりました。

この記事では、脱炭素先行地域とは何か、実際の地域の取り組み計画の事例についてご説明いたします。

目次

脱炭素先行地域とは、

・民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2排出を2030年までに実質ゼロ

・運輸部門や熱利用等を含めたそのほかの温室効果ガス排出の、日本の2030年度目標と整合する水準での削減

を実現する地域のことを指します。

民生部門の脱炭素について

民生部門のCO2排出量は、2030年までに家庭部門で66%、業務その他部門で50%と、他部門よりもより一層の対策が求められています。

また、民生部門の電力は、再エネなど今ある技術でCO2排出実質ゼロを実現する事が可能であるため、脱炭素先行地域においては、2030年に前倒しして民生部門の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロが求められています。

脱炭素先行地域は、全国に脱炭素の地域社会の実現を広めていくためのモデルとして位置付けられています。

日本は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度までに温室効果ガス排出量を2013年度から46%削減することを目指すことを掲げています。

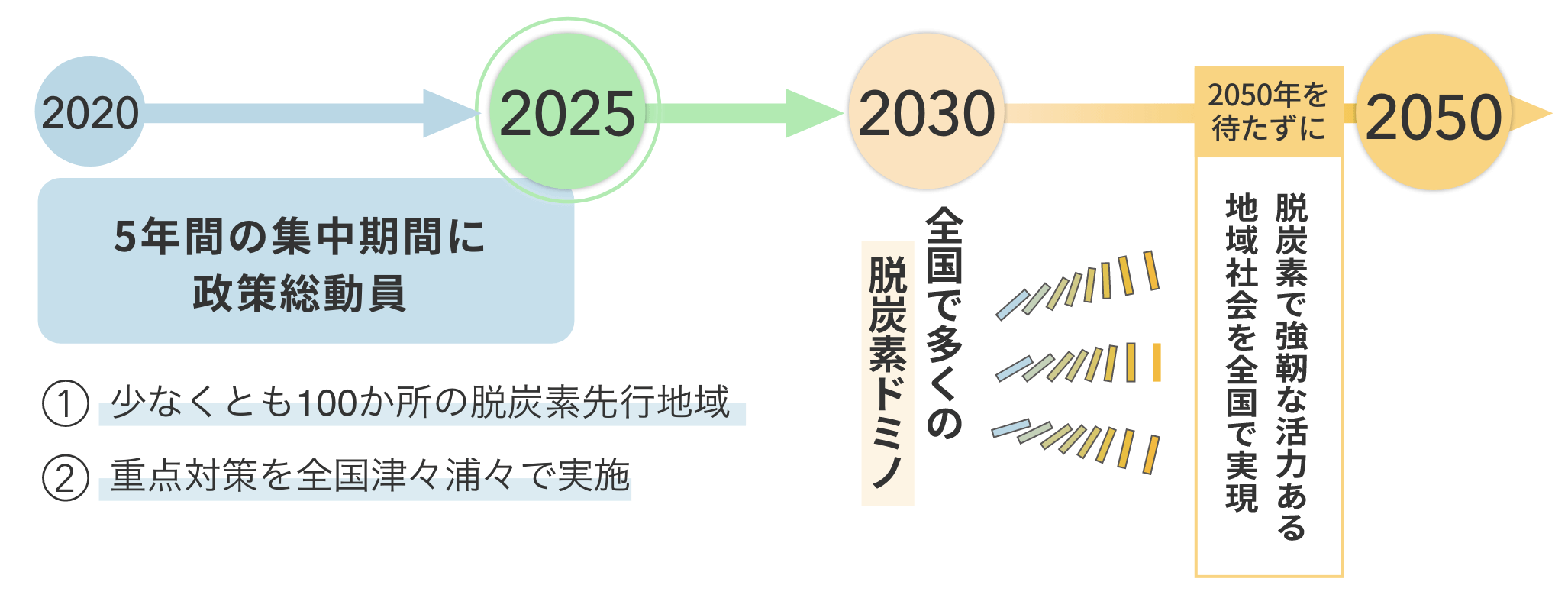

この目標の達成のために、国・地方脱炭素実現会議が設置され、地域の魅力と質を向上させる地方創生に資する地域脱炭素の実現を目指し、「地域脱炭素ロードマップ」が策定されました。

「地域脱炭素ロードマップ」では、地域脱炭素が、意欲と実現可能性が高いところからその他の地域に広がっていく「実行の脱炭素ドミノ」を起こすべく、今後5年間を集中期間として施策を総動員するとされました。

そして2030年以降も全国へと地域脱炭素の取組を広げ、2050年を待たずして多くの地域で脱炭素を達成し、地域課題を解決した強靭で活力ある次の時代の地域社会へと移行することを目指すとされました。

脱炭素先行地域とはその名の通り、地域脱炭素の取り組みを全国に広げるべく、先駆者として認定された地域です。

※参照:環境省 脱炭素先行地域(第2回)選定結果について

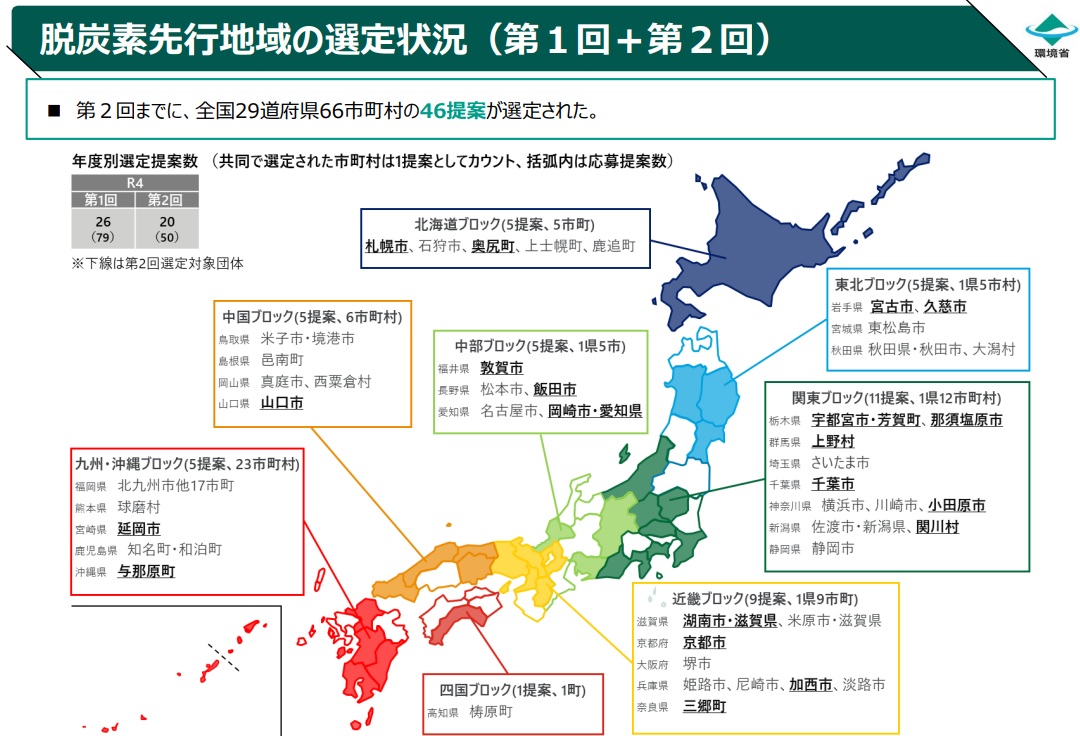

脱炭素先行地域は最終的には少なくとも100ヶ所以上が認定される予定ですが、現時点では46の地域が選定されています。(2023年2月現在)詳しくは、上記環境省リンクをご確認ください。

選定対象団体は第2回までに129団体あったようなので、選ばれなかった地域が83団体あります。選ばれなかったとしても、脱炭素先行地域にするにはどうしたらいいのか、を検討する機会は、全てできなくても、脱炭素化に取り組むきっかけにつながるように感じます。

1つの県で3,4都市選ばれている地域もあれば、選ばれていない地域もあります。それぞれの地域で、どんな計画を立てているのか、その地域独自の取り組みだけでなく、他の地域へ普及できる取り組みも期待できます。

現在第3次募集の選定途中で、2023年5月には第4次募集が開始される予定です。

どうすれば応募できるのか、については、3回目の募集詳細をご確認ください。

脱炭素先行地域として応募した地域が実際に認められるためには、評価委員会により選定されなければなりません。

脱炭素先行地域の選定にあたっては、相応しい再エネ導入量であることや、地域の課題解決と脱炭素を同時実現して地方創生にも貢献することなどが重要視されています。

具体的には、下記の8つの要件について評価され、評価の高いものが選定されます。

2030年の民生部門の電力消費のCO2排出ゼロ実現はもちろん、「脱炭素ドミノ」につながる先進性やモデル性、実現可能性、地域特性との親和等が求められているようです。

国が脱炭素先行地域を推進したいことは理解できますが、実際に選定された地域にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

そのメリットは、大きく分けて二つあります。

※参照:環境省 脱炭素先行地域(第2回)選定結果について

一つ目のメリットは支援金が受けられることです。

「地域脱炭素ロードマップ」に基づき、脱炭素事業に意欲的に取り組む地方公共団体を支援するために、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金という支援金が設けられています。

この支援金は「脱炭素先行地域づくり事業」と「重点対策加速化事業」の二つについて適用されていて、前者の「脱炭素先行地域づくり事業」については、脱炭素先行地域のみが受けられることになっています。

この支援金は再エネ設備、基盤インフラ設備、省CO2設備などに対して支援をするもので、最大50億円の支援金を受け取ることができます。

このような経済的な援助を魅力として感じ、脱炭素先行地域に名乗りを挙げた地域も少なくないでしょう。

二つ目のメリットは、脱炭素事業を行うことにより地域社会の活性化につながる、という間接的なメリットです。

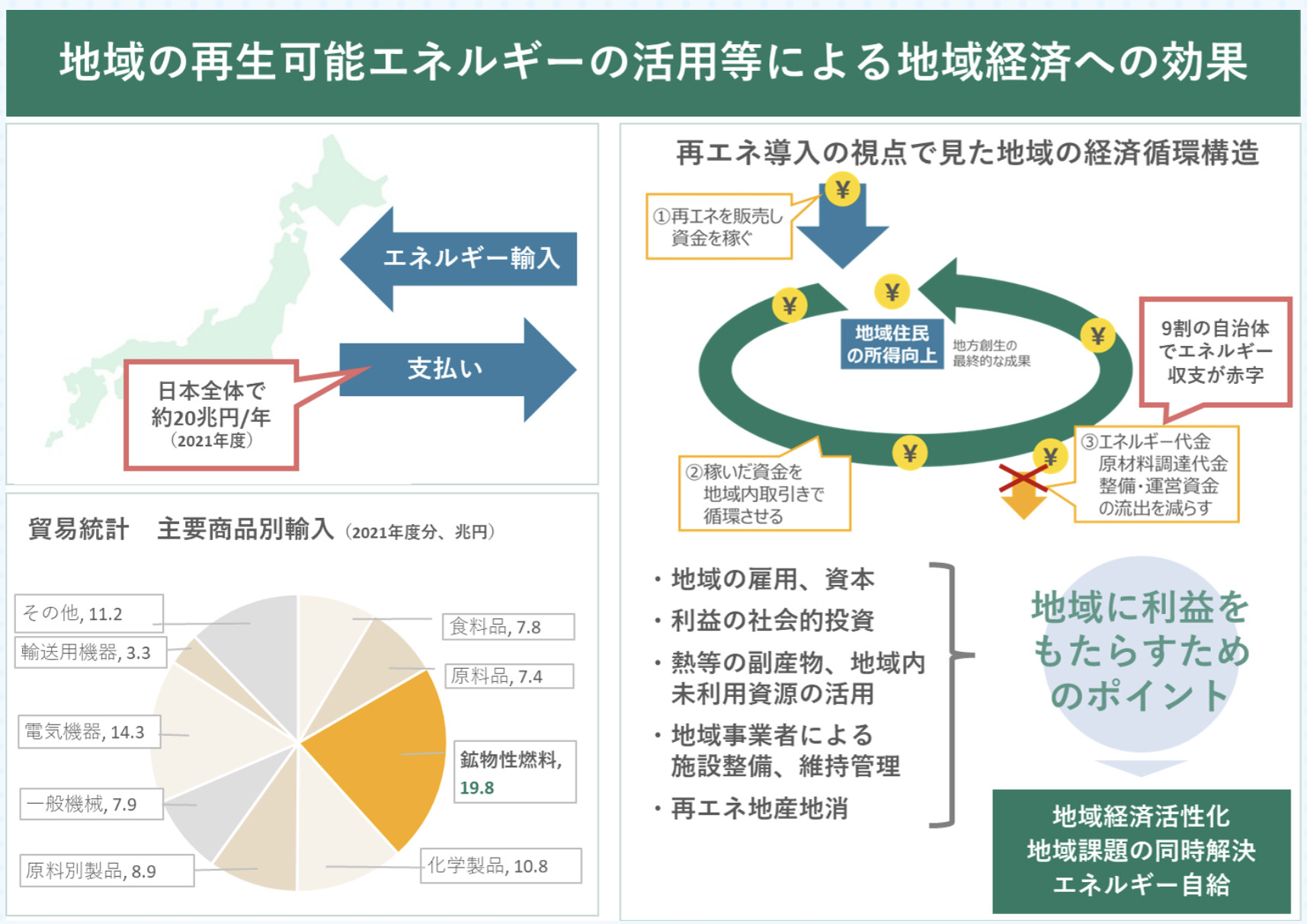

日本は資源に恵まれていないため、エネルギーのもととなる鉱物性の燃料は主に輸入に頼っています。

この理由から、およそ9割の自治体でエネルギー収支が赤字である、という実態があります。

これに対して、再エネを導入することで、再エネの販売による資金を稼げるだけでなく、従来のエネルギーの代金や原材料調達の代金の流出を減らすこともでき、地域経済の活性化につながります。

脱炭素先行地域の取り組みを通して、地域の雇用や資本を活用しつつ再生可能エネルギーの導入拡大をすることで、地域の経済収支改善や地方創生につなげることが期待されます。

最後に、脱炭素先行地域として既に選定されている地域の実際の取り組み事例をいくつか紹介いたします。

尼崎市は兵庫県東南部に位置する市で、大阪府に隣接しています。

尼崎市は、人口減少が進む市の南部の大物地域の小田南公園に、プロ野球球団である阪神タイガーズのファーム(二軍)施設が移転することに合わせて、公園内の野球場や練習場等の施設の脱炭素化を進める取り組みを行っています。

具体的には、野球場及び室内練習場に太陽光発電(計710kW)と蓄電池を導入し、最大限自家消費することを目指すとしています。

また、選手寮兼クラブハウスについては、ZEB Ready(※)にすることが目標として掲げられています。

さらに、ゼロカーボンベースボールパークとして公園内や試合の中で脱炭素の取り組みを周知することや、ゼロカーボンナイターを開催することも予定されています。

※ZEBとは、年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロまたはマイナスである建築物のことです。

また、ZEB Readyとは、ZEBを見据えた先進建築物として、外皮の高断熱化及び高効率なエネルギー設備を備えた建築物のことを言います。

山口県山口市では、中心市街地エリアが脱炭素先行地域として選定されています。

この地域の取り組みは、市街地の商店街において、消費電力量やCO2排出量を見える化し、さらに市民ファンドと連携したエコポイント制度の活用により市民や観光客の行動変容を促す、というものです。

商店街の消費電力量やCO2排出量の見える化には、EMS(エネルギーマネジメントシステム)が導入される予定です。

EMSは、センサーやカメラを用いた情報収集によりエネルギー使用状況を把握し、その情報を蓄積・解析することにより、エネルギー消費効率を最大化できるシステムです。

また、エコポイント制度に関しては、ナッジを活用して、利用者の属性に応じた情報発信を行い、省エネ行動に対して商店街で利用可能なエコポイントを付与する、という仕組みになっています。

ナッジとは、行動経済学の知見を活用して、人々が自分自身にとってよりよい選択を自発的に取れるよう手助けする手法のことです。

環境に即した文脈で用いられる場合、低炭素型の行動変容を促すこと、という意味になります。

京都市は、文化遺産100ヶ所以上を脱炭素化し、脱炭素化した寺社をEVタクシーで巡るセロカーボン修学旅行を実現することを目標としています。

また、大学などのグリーン人材育成拠点の脱炭素化にも力を入れています。

ゼロカーボン修学旅行や大学等の人材育成拠点の脱炭素化によって、修学旅行生や大学生の出身地域へ取り組みを広げる波及効果が期待できます。

■その他の各地域の計画の詳細についてはこちらをご覧ください。

環境省 第2回 脱炭素先行地域の概要

※参照:環境省 脱炭素先行地域(第2回)選定結果について

脱炭素先行地域は民生部門の脱炭素化に向けた動きを全国の自治体に広げるための重要な取り組みです。

これらの取り組みは、自治体だけで進めている地域もありますが、多様な共同提案者とともに計画を策定し、進めている事業が多くみられます。

一人では到底できない取り組みも、周りを巻き込み、様々な協力者と共に、進めれば進めるほど、双方に意識改革やアイディアの化学変化が起き、よりよい取り組みになっていくのではないかと感じます。

それは一市民として参加することもできますし、一企業として、また、一市民団体として参加することもできます。

第4回の募集期間は令和5年8月頃を予定しているようです。脱炭素化だけでなく、地域活性化や人のつながりを通して、やりがいや幸福感につながっていく可能性もあります。

現在はまだ地域の選定途中であり、本格的に始動しておりませんが、今後は目を離せない取り組みとなりそうです。

日本が2050年までに目指しているカーボンニュートラルですが、実現における最大の課題として、エネルギー転換部門の脱炭素化が挙げられます。

エネルギー転換部門は日本のCO2排出部門の中で最大であり、CO2排出量のうちの41%を占めます。エネルギー転換部門の脱炭素化の切り札が、再生可能エネルギーです。

最近では、再生可能エネルギーの一つである洋上風力の発電所が秋田県にて全国で初めて商業運転を開始したことも話題になりました。

そんな再生可能エネルギーの現状と課題について解説いたします。

目次

再生可能エネルギーとは、自然界に存在し、温室効果ガスをほとんど排出しないエネルギーのことを言います。

再生可能エネルギーは、日本国内の省エネ法で定められている種類(基準)と温室効果ガス排出量算定の国際基準で定められている種類(基準)が異なります。

・太陽光

・風力

・水力

・地熱

・太陽熱

・大気中の熱・その他の自然界に存在熱

・バイオマス

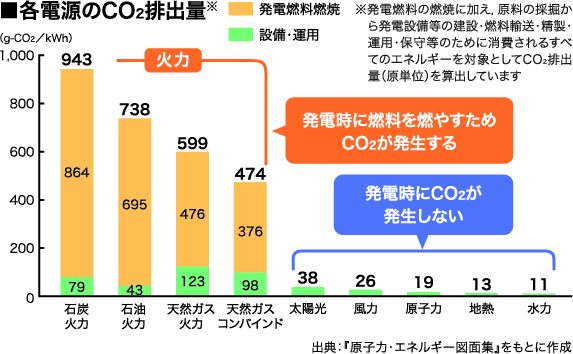

再生可能エネルギーの最大の特徴は、その環境負荷の小ささです。

(図中の太陽光発電の排出量は家庭用を指しており、事業用の太陽光発電のCO2排出量は59g-CO2/kWhです。)

※電力中央研究所「日本における発電技術のライフサイクルCO2排出量総合評価」

再生可能エネルギーは設備の建設や運用に伴い少しCO2を排出するものの、発電に燃料を必要しないため、火力発電に比べて1.2~8.0%しかCO2を排出しません。

そのため、エネルギー転換部門の排出量削減の方法として注目を集めています。

再生可能エネルギーのもう一つの特徴として、燃料が資源に依存しないため、エネルギー自給の向上につながることが挙げられます。

日本はエネルギー自給率が低く、資源の多くを海外からの輸入に頼っているため、再生可能エネルギーの普及により得られるメリットが特に大きいです。

※経済産業省 資源エネルギー庁 「エネルギーの今を知る10の質問」

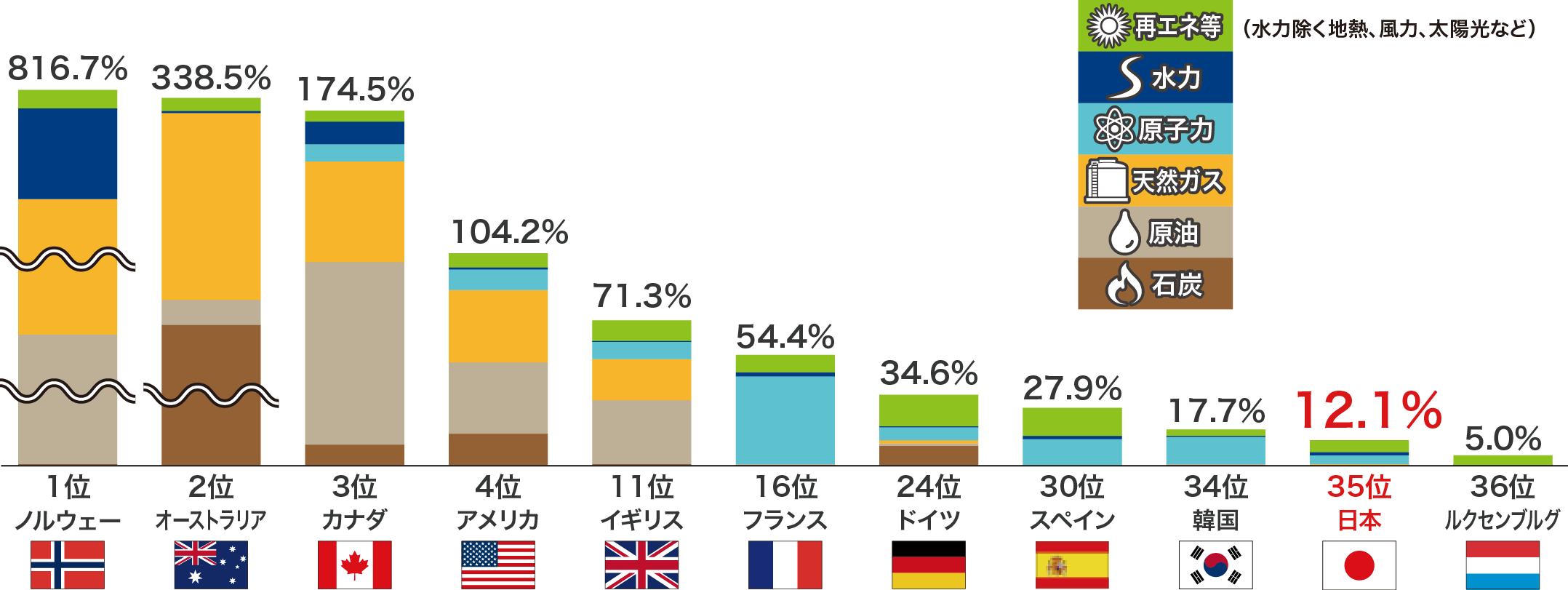

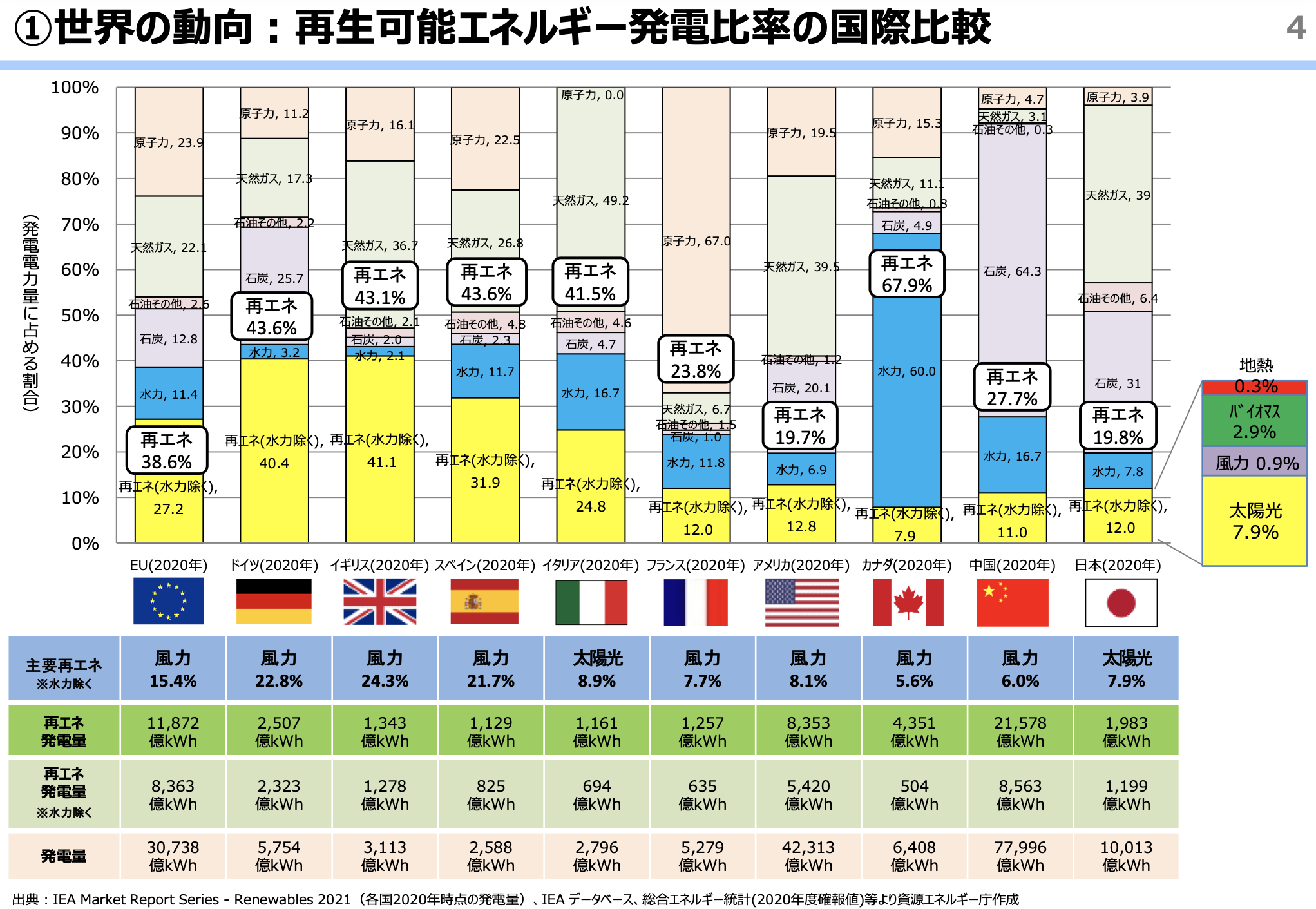

2020年時点では、日本の再生可能エネルギーの導入量は世界第6位で、先進国と肩を並べています。

その一方で、日本の発電量に占める再生可能エネルギーの比率は19.8%にとどまっており、他の先進国と比較するととても低いです。

※資源エネルギー庁 「国内外の再生可能エネルギーの現状と今年度の調達価格等算定委員会の論点案」

日本の再生可能エネルギーの特徴として、太陽光発電の量が大きいことが挙げられます。日本の太陽光発電量は世界第3位です。

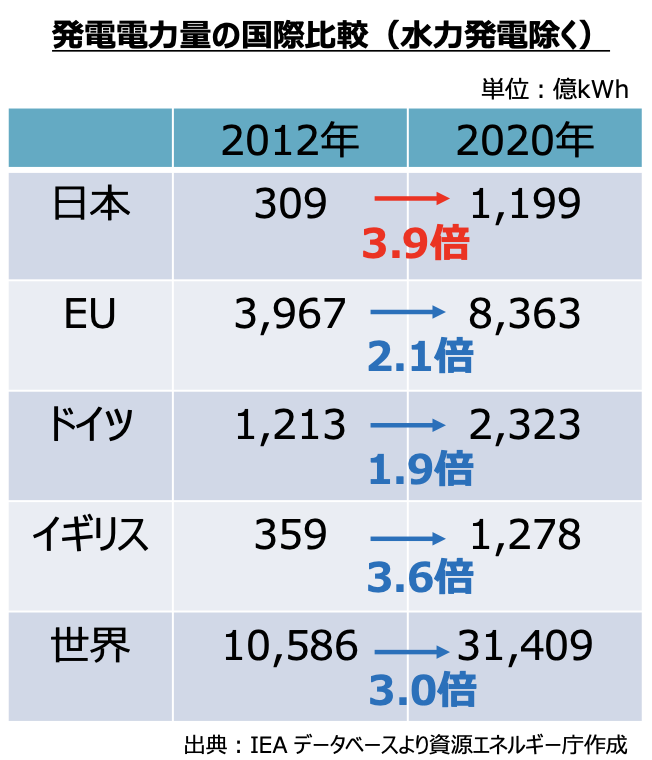

また、再生可能エネルギーの増加のスピードに関しては世界でもトップクラスであり、2012年から2020年にかけては再生可能エネルギーによる発電量が約4倍になりました。

※資源エネルギー庁 「国内外の再生可能エネルギーの現状と今年度の調達価格等算定委員会の論点案」

日本は、2021年の第6次エネルギー計画において、2030年の再生可能エネルギーの比率を36~38%に引き上げることを目標に掲げました。

具体的には、各エネルギー源について、全体量に占める割合を以下の通り目指すとしています。

水力:7.8%→11%(1.4倍)

太陽光:7.9%→14~16%(1.8~2倍)

風力:0.9%→5%(5.6倍)

バイオマス:2.9%→5%(1.7倍)

地熱:0.3%→1%(3.3倍)

特に太陽光や風力については今後さらに力を入れて普及させる見通しであることがわかります。

温室効果ガスの排出量削減やエネルギー自給率の向上などの大きなメリットがある再生可能エネルギーですが、いくつか課題もあります。

その中でも最も口にされるのが、そのコストの高さです。

皆さんの中でも再生可能エネルギー=コストが高い、というイメージを持っている方もいると思います。

しかし実は近年では再生可能エネルギーのコストの削減が急速に進んでおり、必ずしもコストは高くない、というのが事実です。

※資源エネルギー庁 「国内外の再生可能エネルギーの現状と今年度の調達価格等算定委員会の論点案」

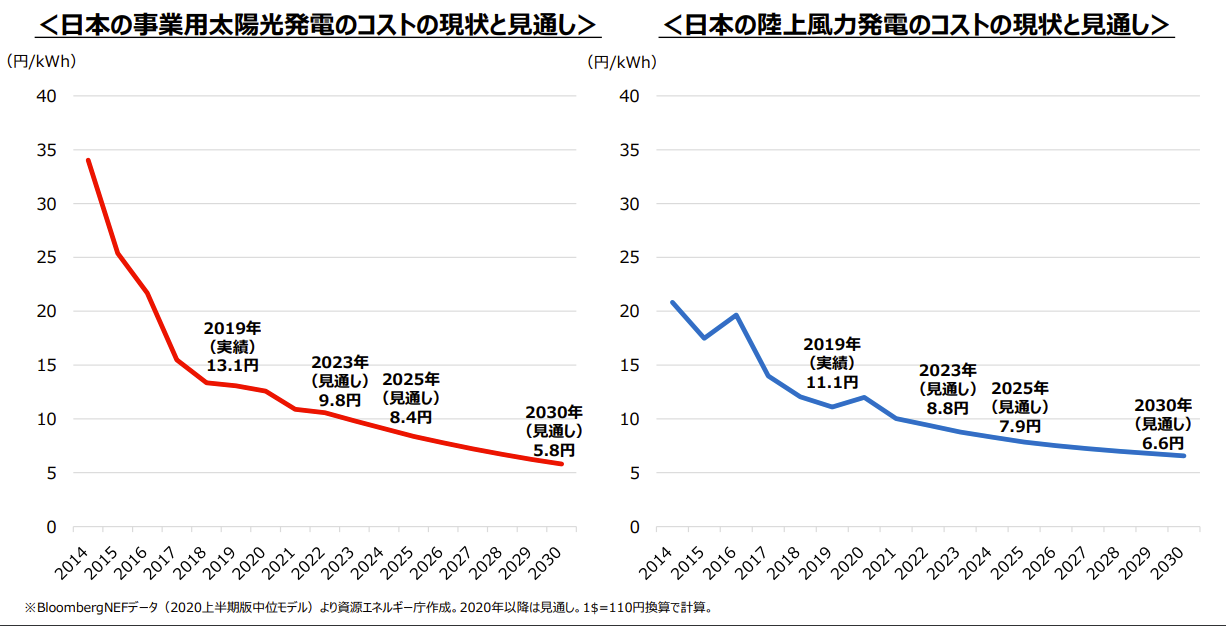

上の図から、2014年から2019年のわずか5年間の間に、事業太陽光発電と陸上風力発電のコストは半分ほどになったことがわかります。

| 発電コスト | 石炭火力 | LNG火力 | 太陽光発電(2023年見通し) | 陸上風力(2023年見通し) |

| 発電コスト(円/kWh) | 12.5 | 10.7 | 9.8 | 8.8 |

また、2023年の発電コストの見通しを従来の発電方法と比較すると、再生可能エネルギーの方が安価であるということがわかります。

再生可能エネルギーは高い、というのは過去の話になりつつあるということです。

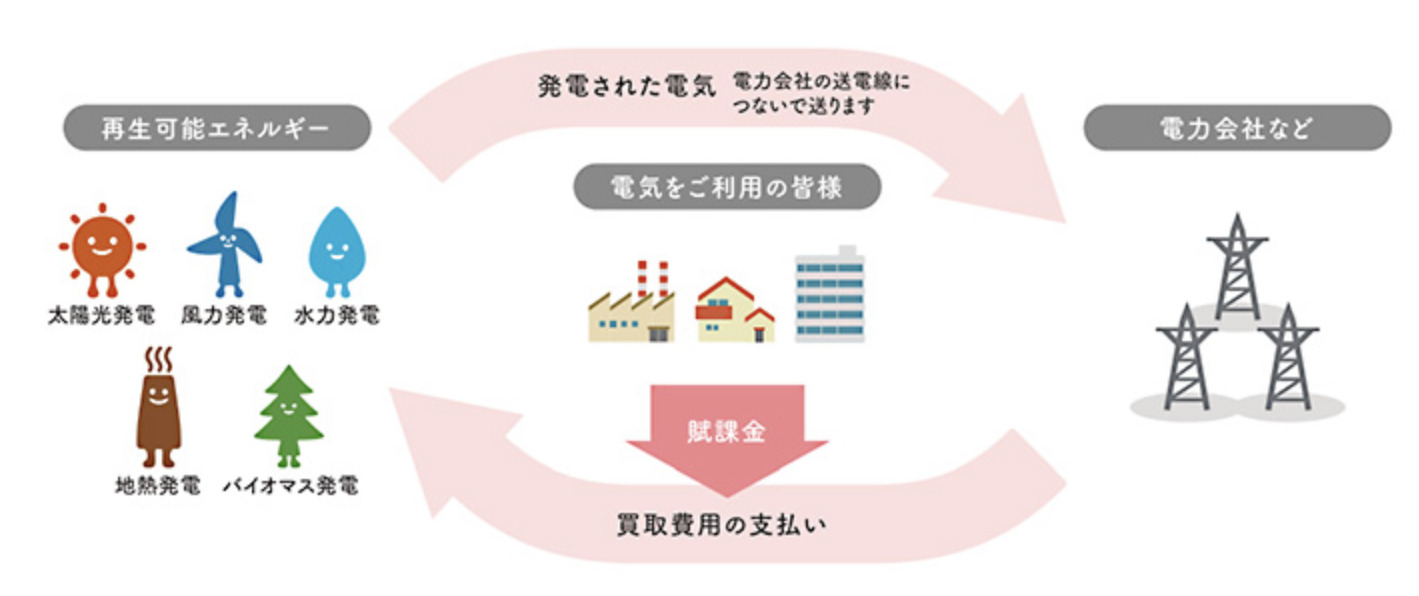

発電コストの低下と併せて再生可能エネルギー導入の追い風となっているのが、FIT・FIP制度です。

FIT制度とは、「固定価格買取制度(Feed in Tariff)」の略称で、一般家庭や事業者が再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。

この制度により余剰な発電分の買取が保証されるため、供給の不安定性をカバーしつつ、発電設備の高い建設コストの回収の見通しが立ちやすくなりました。

FIT制度が開始されたのは2012年で、この制度の導入が日本の再生可能エネルギーの増加率が世界トップクラスであることに貢献していることは間違い無いでしょう。

一方で、FIP制度とは、「フィードインプレミアム(Feed in Premium)」の略称で、2022年4月に新たにスタートした制度です。

FIP制度は、電力を固定価格で買い取るFIT制度と違い、再エネ発電事業者が再生可能エネルギーを卸電力取引市場で自由に売電させ、そこで得られる売電収入に一定の補助額(プレミアム)を上乗せする、という制度です。

このプレミアム分は電気使用者から徴収する賦課金で賄われ、FIT制度と比較すると少ない金額で抑えることができるのが特徴です。

この制度により、FIT制度と比較してより的確な資金援助ができるだけではなく、買取金額の原資を支払う国民の負担も下げることができると期待されます。

コストが高いという問題がないのであれば、なぜ再生可能エネルギーはもっと普及していないのでしょうか。

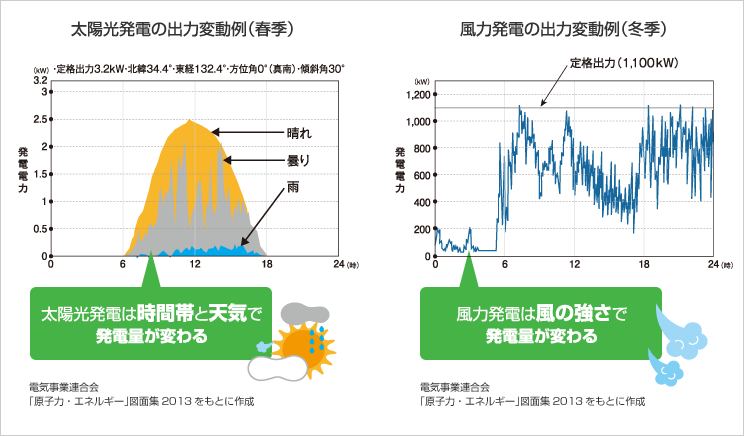

その大きな理由として、天候などに左右されるために供給が不安定であることが挙げられます。

ここでは、その課題とそれに対する解決策について説明いたします。

再生可能エネルギーの中には、発電量が天候に大きく左右されるものがあります。

特に太陽光発電や風力発電は太陽光の量や風の強さに依存し、時間帯や季節によって大きく発電量が違います。

これに比べて、原子力発電や火力発電は容易に発電量を変化させることができるため、電力需要に合わせて発電量を調整できるというメリットがあります。

発電量が変動しやすい再生可能エネルギーは、発電量が需要量を上回る時に蓄電し、電力が不足した時に放電する蓄電技術と組み合わせて使うことが効果的です。

蓄電技術には二次電池を始めとした以下のような様々な種類があります。

ただし、蓄電自体もコストが高いことや貯めた電気が自然と減っていく「自己放電」などの問題があります。

そのため、現在でも蓄電の新技術の開発が行われています。

今回は、その中でも原始的かつ効果的な方法として注目されている「重力蓄電」について説明いたします。

重力蓄電とは、その名の通り、ものの「重さ」を利用した蓄電のことです。

より具体的には、重いものを高い位置に持ち上げることで電気を「貯め」、それを低い位置に落とすときに発生するエネルギーを「使う」、という方法です。

これは、揚水発電と似た仕組みで、揚水発電では電気を使って水を持ち上げ、エネルギーが必要な時に水を落とすが、それを水の代わりのもので行うのが重力蓄電です。

重力蓄電のメリットは、構造がシンプルであるため、汎用性が高いことです。場所さえあれば簡単に作ることができ、コストも低いです。

この重力蓄電を事業として行っているベンチャー企業であるEnergy Vault社は、30トンのコンクリートの塊を引き上げて電気を貯め、それを下に落とす時にモーターを回し、発電しています。

Energy Vault社はタワー型と倉庫型の二つの蓄電システムを利用しています。

このような新たな技術の開発により、今後は蓄電技術が向上し、より効果的に再生可能エネルギーが使用可能になることが期待されます。

※Energy Vault ホームページ

(ホームページに、2分ほどで重力蓄電の概要を紹介している動画があります。より具体的なイメージが湧くと思いますので、ぜひご覧ください。)

2050年カーボンニュートラルの実現には不可欠な再生可能エネルギーですが、その歴史は浅く、従来の発電方法と張り合うにはまだ多くの課題が残されています。

それらの課題を乗り越え、より広く普及させるためのカギとなりそうなのが「蓄電技術」や「政策支援」です。

新たな技術や政策により目まぐるしく状況が変化しそうな再生可能エネルギーから、今後も目が離せません。

どこまでが再エネ?日本と世界の再エネの定義について徹底解説!

皆さんは「再生可能エネルギー」という言葉を聞くと、どのような発電方法を思いつくでしょうか。

太陽光発電や風力発電などの王道の発電方法はもちろん、海洋エネルギー発電や水素を用いた発電など、さまざまな発電方法が思いつくのではないでしょうか。

その中で、厳密に「再生可能エネルギー」と呼べるものは、どのくらいあるのでしょうか。そもそも、「再生可能エネルギー」とはどのように定義されているのでしょうか。

具体的に何が「再生可能エネルギー」なのか、今まで考えたことのある人は意外に少ないかもしれません。

今回の記事では、日本および世界で何が「再生可能エネルギー」として認められているのか、その定義や分類の違いについて説明いたします。

目次

まず、日本における「再生可能エネルギー」の定義ですが、これは2009年に制定された「エネルギー供給構造高度化法」において、

「太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの」

と定義されています。

また、具体的な種類として、以下の7つのものが指定されています。

(1) 太陽光

(2) 風力

(3) 水力

(4) 地熱

(5) 太陽熱

(6) 大気中の熱その他の自然界に存在する熱

(7) バイオマス(動植物に由来する有機物)

この定義によると、先述の海洋エネルギーや水素によるエネルギーは日本が定める「再生可能エネルギー」に分類されないことがわかります。

一方で、再生可能エネルギーから作られた電気を電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを保証する制度であるFIT・FIP制度においては、以下の5つが再生可能エネルギーとして定められています。

(1) 太陽光

(2) 風力

(3) 水力

(4) 地熱

(5) バイオマス

1.の分類と比較すると、「太陽熱発電」および「大気中の熱その他の自然界に存在する熱」が該当していないことがわかります。

※FIT・FIP制度については、以下の記事でより詳しく解説しています。

再エネ主力化へ~「FIP」と「高度化法」とは?

このように、一口に「再生可能エネルギー」といっても、それが実際に指す発電方法は時と場合によることに注意が必要です。

RE100は事業活動で消費するエネルギーを100%再生可能エネルギー(Renewable Energy、略してRE)にすることを目標とする国際的なイニシアチブです。

再生可能エネルギーに関して世界的な影響力を持つRE100ですが、RE100が認める再生可能エネルギーの種類は5種類あります。

(1) 風力

(2) 太陽光

(3) 地熱

(4) 持続的に調達できるバイオマス(バイオガス含む)

(5) 持続可能な水力

RE100の認める再生可能エネルギーの大きな特徴は、バイオマス発電と水力発電が持続性のあるものに限定されている、ということです。

バイオマス発電や水力発電が持続的な方法で発電されているかどうかの区別は、第三者機関の認証が推奨されており、以下の機関がその認証に携わっています。

また、再生可能エネルギーとして水素は含まれないものの、上記の再生可能エネルギーから製造した水素(グリーン水素)は認められています。

SBT(Science Based Targets)とは、企業における科学的に整合した温室効果ガス削減目標の設定を促進させる世界的な取り組みです。

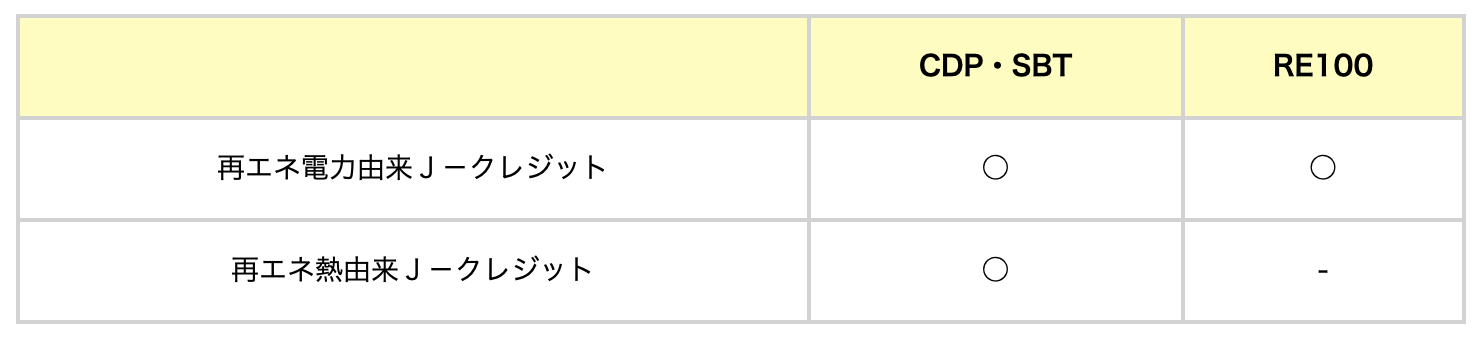

SBTの取り組みにおいては、温室効果ガス排出量の算定や報告が必要となりますが、その際に再エネ電力の調達によるCO2削減効果が考慮されます。

SBTにおける再生可能エネルギーは、基本的にはRE100の再エネの基準に準拠しています。

これは、SBTの事務所がCDPという機関で、RE100と同じであるからです。

ただし、厳密にはRE100の方が再生可能エネルギーの基準が少し厳しいです。

例えば、SBTでは認められている再エネ熱由来のJクレジットがRE100では使用できません。

また、RE100においてはトラッキング(電源を特定できること)が可能であることが求められているため、トラッキングのない非化石証書は適用されません。

参照:「RE100・SBTの義務履行に対応した再エネ調達方法について」

RE100やSBT以外にも、それぞれの国際機関が独自に再生可能エネルギーを定義しており、それらは概ね一致するものの、一部差異も見られます。

これらの機関では、再生可能エネルギーにヒートポンプやバイオマスを含むか否かが主な争点になっています。

ここまで、再生可能エネルギーの定義について説明してきましたが、再生可能エネルギーと混同しやすい用語もたくさん存在します。

例えば、新エネルギー、自然エネルギー、代替エネルギー、クリーンエネルギー等は、皆さんも一度は聞いたことのある用語なのではないでしょうか。

これらの用語は、再生可能エネルギーとどのように違うのでしょうか。それぞれについて解説いたします。

新エネルギーとは、新エネルギー法(正式名称「新エネルギーの利用等の促進に関する特別措置法」)によって定義された用語で、日本のみで用いられている概念です。

その定義は、「技術的に実用段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分でないもので、非化石エネルギーの導入を図るために特に必要なもの」とされています。

具体的には、太陽光発電、風力発電、太陽熱利用、温度差エネルギー、廃棄物発電、廃棄物熱利用、バイオマス発電、バイオマス熱利用、雪氷熱利用など、かなり多くの発電方法が該当します。

また、水力発電は小規模なもののみが含まれます。これは、大規模な出力の水力発電は経済性が成立する発電技術であることから新エネルギーの対象とはならないからです。

新エネルギーの最大の特徴は、経済性に課題のある発電方法であることです。

自然エネルギーの定義は、「太陽光や熱、風力、潮力、地熱など自然現象から得られるエネルギー」です。

自然エネルギーは、一般的には再生可能エネルギーと同義として使われることが多いです。

しかし、厳密には「自然現象から得られるエネルギー」であるため、再生可能エネルギーに含まれることの多いバイオマス発電を含まないです。

自然エネルギーと再生可能エネルギーが明確に区別して使われている場合、バイオマス発電の有無が関係しているかもしれません。

代替エネルギーは様々な使い方がありますが、日本では「石油代替エネルギー」を指すことが多いようです。

これは、石油を除くすべてのエネルギー、すなわち石炭ガス化・天然ガス・原子力等の枯渇性エネルギーを含みます。

一方で、代替エネルギーを英語で表現するとalternative energyですが、この言葉は「地球の天然資源を使わない形で、かつ環境に悪影響を及ぼさない形で、太陽、風力、水力等を用いて生産された電力やエネルギー」(Oxford Dictionaryより)を指します。

この定義は生態系破壊につながるバイオマスや水力をも除くものになっており、最上級に環境に配慮したエネルギー源に限る、といったニュアンスが読み取れます。

そのため、日本で言う「代替エネルギー」と、それを英訳した「alternative energy」では全く違う意味合いがあることに注意が必要です。

クリーンエネルギーの定義は、「大気汚染・地球温暖化の原因となる物質を排出しない、あるいは排出が少ないエネルギー」です。

この定義から原子力発電は対象になるように思われますが、放射性廃棄物など様々な問題があることから分類されていません。

そのため、クリーンエネルギーも再生可能エネルギーと大きな差異はないと考えられます。

私たちがよく聞く「再生可能エネルギー」、「新エネルギー」、「代替エネルギー」などの用語ですが、これらの用語を聞き分けている方は少ないのではないでしょうか。

結論としては、これらの用語は同義として使われていることがほとんどだと思っておいて良いと思います。

ただし、特に海外では、それらの用語を区別して使っていることもあると考えられるため、意図して使い分けられている場合はその意味の違いを意識しながら聞き分けるようにすると良いかもしれません。

| 新エネルギー | 非化石エネルギーによる発電方法の中でも、現状で経済性に課題があるもの。日本独自の用語。 |

| 自然エネルギー | 自然現象から得られるエネルギー。再生可能エネルギーとほぼ同義だが、バイオマスは含まない。 |

| 代替エネルギー | 主に「石油代替エネルギー」の意味で使われ、石油以外の枯渇性エネルギーを含む。英語のalternative energyは全く別の意味を持つ。 |

| クリーンエネルギー | 再生可能エネルギーとほぼ同義。 |

「再生可能エネルギー」は近年非常によく聞くようになった言葉ですが、その細かな定義を意識している方は少ないと思います。

実際、「再生可能エネルギー」と一口に言っても、国や団体によって指すものが微妙に異なるのは事実です。

「再生可能エネルギー」やそれと似たような用語が使われている場合、その詳細な定義に注意を払う必要がありそうです。

弊社は2022年、CDPの自主回答に挑戦しました。

これまでに

◆【CDP回答で”TCFD”同時対応!】やってみてわかった!~きっかけと事前準備対策の事例

◆【CDP回答で”TCFD”同時対応!】イメージしやすい!回答実体験!

今回は回答に役立ったシナリオ(無料で入手できたもの)と、実際やってみて感じたCDP自主回答のメリット、デメリットをご紹介します。

シナリオは沢山の種類があるので、どれを使えばいいの?と分からなくなります。正解はない中で、弊社の事例が、CDP自主回答をご検討中の企業の方々の参考になれば幸いです。

目次

CDPの質問書は、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の要求事項を網羅する形で、構成されています。

TCFDの開示要求事項には、シナリオ分析が含まれております。

シナリオ分析とは、企業など組織の戦略を立案する上で、将来想定されるリスクや機会を、複数の異なる条件で分析し、計画に生かす手法です。

◆シナリオ分析の詳細についてはこちら

気候危機のリスクを、企業価値に反映する手法【TCFD】とは?

◆シナリオ分析について、環境省からも非常に参考になる資料

【 TCFDを活用した経営戦略立案のススメ 】が出ています。弊社もこの資料を基にシナリオ分析を実施しました。

シナリオ分析の条件設定に必要なパラメータは、【 TCFDを活用した経営戦略立案のススメ 】の後半部分に沢山紹介されています。

有料のものから、無料で公開されているものまで沢山の様々なパラメータがあります。

沢山ありすぎると、どれを使えばいいのか、分からなくなってしまいます。

弊社は、それらのパラメータを一通り確認し、無料で確認できるデータで、わかりやすいもの、そして、使用頻度が多いものを参考に、シナリオ分析を行い、CDPの回答に記載しました。

主に使用したパラメータが下記です。

②IEA World Energy Outlook (WEO 世界エネルギー展望)

③IEA Energy Technology Perspectives ETP(※クリーンエネルギー技術)

※業種等により、適切なパラメータは異なるため、あくまでも参考です。

パラメータには、多種多様な分野の将来予測が、論文や科学的検証を元に記載されており、自社の事業に直接、または間接的に影響を及ぼす要素も含まれているので、将来の企業戦略を立てる上で、非常に参考になりました。

シナリオ分析のリスクと機会、企業戦略の部分は、一担当者では作成することはできないので、経営層である上司にお願いしました。

CDPの回答でいうと、ガバナンス、リスクと機会、事業戦略の部分に該当します。この部分は、経営層である上司が担当し、回答を作成しました。

CDPの回答の絶対的条件として、経営層を巻き込む必要があります。そこが最も重要なポイントです。

※どうやって、リスクおよび機会を抽出し、事業戦略を作成したのか、については、上司に記事作成を依頼中です。

CDPの回答内容について確認する際、活用した資料は下記です。

◆CDP 2022年企業向け気候変動質問書回答に向けて(詳細版)

ver. 22022年5月30日作成CDP Worldwide-Japan

数字を出すことに必死で、出せたことに満足し、合わせるべき数字が合わない、といったことがありました。

最終確認も日程に余裕をもって、実施することをお勧めいたします。

上記資料で確認しながら、社内の確認も完了したら、回答内容を提出する前に、することがあります。

それは、回答ダッシュボード内の【請求書発行】ボタンから、請求書を発行することです。請求書を発行しないと、回答内容の提出ができない仕組みになっています。

支払いについては、回答の提出から90日以内、もしくは2022年9/30の早い方が期日でした。回答締め切りが7/27なので、支払い期日までは余裕があります。

回答内容の最終確認が終わり、請求書を無事発行したら、【提出】ボタンを押して回答内容を提出します。

※より詳しい内容はこちら:CDP オンライン回答システム(ORS)(2022年版)

2022年の質問書の回答内容は2022年11月2日にCDPの公式ウェブサイト上に公開され、スコアリング結果については2022年12月13日に公表されました。

スコアリング結果の案内と共に、簡単なスコアレポートが提示されました。内容としては、C0からC16の大枠の設問に対して、平均と比較し、どの設問が上回っていたか、あるいは下回っていたか、といったグラフでした。

このスコアレポートは、来年の回答に向けて、改善の目安、参考になりました。

CDPの質問書の回答を提出した後、一緒に回答に挑戦した執行役員から最初に言われた内容は下記の内容でした。

CDPやってよかったよ!まず弊社のような中小企業が回答に取り組んだ結果を大手の企業と同様に評価してもらえることが単純にありがたいです。回答を通して多くの学びを得る事ができたのも非常に有益でした。

①脱炭素社会への移行するうえで必要な事、考えなければいけない事が体系的に網羅されている点

②同様の質問に回答している企業を閲覧しベストプラクティスを吸収できたという点

③経営戦略の脱炭素化が進むことで現場でも具体的に脱炭素化の意識が高まったという点

その他のメリット

・TCFDの開示要求に対応できる

・SBT認証済みの場合、毎年の進捗報告媒体として活用できる

・経営層や社外の取引先の理解を得られやすくなる

CDP回答のデメリットは、やはり、時間と労力がかかってしまうことです。

ただ、一度回答のベースができれば、次年度からは、回答にかかる時間や労力は軽減されると考えられます。

CDPの質問書の回答は、基本的に東証のプライム市場に登録されている企業など質問書送付対象企業と、その企業の要請でサプライチェーンに対して質問書が送付される、サプライチェーンプログラム対象企業となっています。

有価証券報告書へのTCFD関連情報記載の義務化に伴い、該当企業がCDPの回答に挑戦することも考えられますが、どちらにしても、投融資や株価といった外部評価のために実施している側面があります。

中小企業のCDP自主回答の目的は、よいスコアをとるために挑戦するものではなく、世界の脱炭素経営の本質を理解し、企業の未来のリスクや機会を考え、計画を立てる事にあると考えます。

例えスコアが悪くても、挑戦することに、企業としての大きな意味がある、そんな取り組みです。

持続可能な企業経営をお考えの中小企業の方々に、是非CDPの自主回答をお勧めいたします。

弊社は2022年、CDPの自主回答に挑戦しました。

前回は◆「【CDP回答で”TCFD”同時対応!】やってみてわかった!~きっかけと事前準備対策の事例」をご紹介させていただきました。

今回は実際の回答について、つまづいた部分、役立った部分について、対策を踏まえ、ご紹介します。

弊社の経験が、同じように脱炭素経営を目指し、CDPの自主回答をご検討されている企業様の参考になればと思います。

目次

CDP自主回答の申し込みについては、■【CDPの質問書】届いてなくても ” 自主回答 ” できる!どうやるの?をご覧ください。

申し込みを済ませ、CDPのアカウントを作成し、サインインできるようになると、CDP側で回答ダッシュボードの設定をしてくれます。

CDPの2023年の質問書の内容は、2023年1月20日に公開されました(英語版のみ)。ただ、回答ダッシュボードに入力できる状態になるのは4月中旬頃です。

3月下旬から4月中旬にかけてCDP事務局から、「ここから質問書の回答を進めてください」といった回答ダッシュボードオープンの案内メールが届きます。

通常の質問書の場合、【CDP Japan】から回答企業へ案内が届くようですが、自主回答の場合、【イギリスのCDP本部】から案内が来ることになっています。

「質問書のダッシュボードがオープンしました」というメールが届いたら、自主回答についての個別の案内が届いているかご確認ください。

なかなか個別の案内が届かない場合は、早めにCDP Japanにメールなどして、本部に確認してもらいましょう。回答には期限があるので、少しでも早く回答に着手することをお勧めします。

実際の回答ダッシュボードに入力を開始した時、「これは、時間かかる・・・」と思いました。回答のイメージはしていたものの、選択肢によって、設問が変化することも、全体の把握が難しいと感じました。

また、この回答が会社の見解として、公表され、評価されると思うと、解答欄に記載した文章が、何度見返しても、修正しても、確信が持てず、回答が進みませんでした。

案内が届いた後、メインで回答する人を回答ダッシュボードに登録します。

CDPの回答ダッシュボードは、複数人登録することができ、一緒に回答することができます。共同編集者を登録した場合、問題なく、回答ダッシュボードにアクセスできるか、確認します。

(うまく登録できない場合は、早めにCDP Japanへ問合せをしましょう)

最初は1人で回答に挑戦したのですが、行き詰まり、上司を共同編集者に登録しました。ただ、登録がうまくいかず、1週間弱、回答が進みませんでした。

CDP質問書の質問の中には、どのように回答すればいいのか、イメージが付かないものも多くあります。

そんなときは、同業のCDP質問書回答を公開している企業について、CDPウェブサイトで検索し、複数社、見本として、どのような回答をしているのか、確認すると、イメージがつきます。

他社の取り組みを確認できることは、自社の取り組みの参考になります。

※氏名とメールアドレスによるアカウント登録が必要です。

回答は英語でも日本語でも、回答できます。どちらかに統一する必要がありますが、回答内容を見てほしい方が海外にも多い場合は英語、日本国内で十分な場合は日本語で回答することが一般的です。

CDPの質問書ダッシュボードの中で、YES,NOの選択がいくつもあり、それぞれを選択すると、別の質問が次々に出てきます。

質問書がオープンした直後、全体の質問書のボリュームを確認することはできますが、回答の選択肢によって、ボリュームが変化するので、回答の計画を立てる際は、余裕が必要です。

2022年の提出期限である7/27当日は、CDP回答ダッシュボードがうまく機能せず、提出できない事態が発生しました。

弊社は前日提出済みでしたが、当日ギリギリで計画していた企業は、影響を受けたと考えられます。

回答内容を他の人に確認してもらう場合、回答ダッシュボード内容をエクスポートできます。また、確認してもらったデータをインポートすることも可能です。

とはいえ、膨大な質問を毎回エクスポートしたり、インポートするのは、それはそれで手間がかかります。一度にまとめて確認するのも、確認内容が多すぎて、一度で確認することは現実的ではありません。

設問によっては、他部署の確認や集計も必要なため、順番通りに回答が進むわけではありません。

回答作成中はどれ?回答は作成できたけど、上司に確認できていないものは?確認ができたものは?

これらをどう把握し、管理しながら、回答や確認をするのがスムーズか、試行錯誤しました。

①エクスポートデータで確認する方法

➤部分的な確認のたびに、エクスポートして、確認してもらうのは、確認する側が「どこ?」と混乱します。

膨大なデータ量になります。また、メモが反映されません。メモがないと、設問に対して、どのような考え方や集計方法で回答を作成したか、自分でも分からなくなります。

どのように集計したのか、情報元のURLやデータ抽出条件等を記録しておくことが重要です。

誰かに確認をしてもらう時や、業務を引継ぐ時も、必要になります。

試行錯誤しながら、回答することにいっぱいいっぱいで、忘れがちなので、気を付けていただくのと、そうした記録や整理する時間も含めて、余裕をもって計画を立てることをお勧め致します。

②質問の番号と設問内容、状況のエクセルシートを作成し、【◎2者確認済み 〇1者確認済み △回答中 ×わからない】というようなフェーズで管理

➤設問の回答次第で、次の設問も変わるため、設問が変化するたびに、修正する必要がありました。どこが追加され、どこがなくなったのか、気づかないこともありました。

最終的には、回答案ができた設問の番号や設問内容と回答案を1つ1つ(もしくはC6.1~C6.5までというような一連で)チャットやメールで、画面の切り取り画像と共に報告し、上司と確認をしました。

確認ができた設問については、コピーしてエクセルに貼り付け、どのデータをどのように集計したのかも含め、エクセルに記録しました。

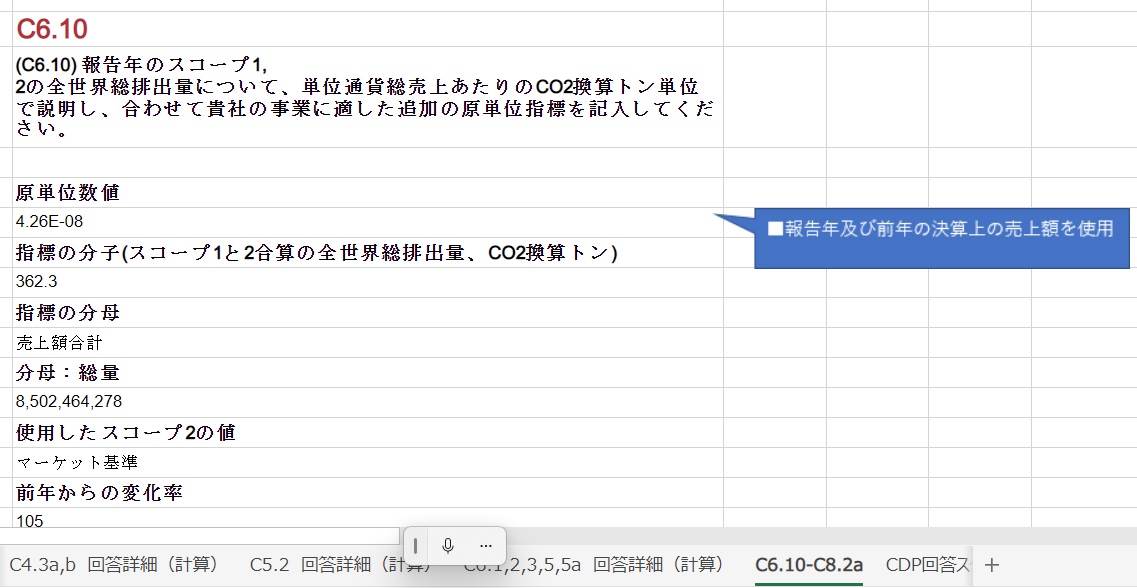

■エクセル記録のイメージ

弊社は2名でCDPの回答に挑戦しました。1名は執行役員で、ガバナンスやリスク、機会、戦略部分を主に担当し、もう1名はSCOPE1,2,3の算定データの部分を担当しました。

要した時間は、合わせてざっくり300時間くらいです。(情報収集を含めるともっとかかっている)

感覚としては6月、7月はCDP質問書回答が業務の中心でした。

今まで自社のSCOPE算定や再エネ関連のデータ集計で、増えた原因や、内訳など、様々な角度からデータを分析していましたが、それを超える質問がいくつもありました。

「排出削減活動の総数、実施段階の削減活動については推定排出削減量」

「年間経費節減額」

「必要投資額」

「世界総排出量(スコープ1と2の合計)の変化の理由を特定し、理由ごとに前年と比較して排出量がどのように変化したか」・・・

『回答に必要なデータは、何か?』

『どうやったら、そのデータが出せるか・・・』

一つ一つ検討し、様々なデータを出しながら、回答に使えるデータを見つけていきました。

請求書から手入力でデータを起こし、確認する項目もありました。

来年からの回答に備え、会社のデータ管理の方法を一部変更してもらいました。

今回は、CDPの質問書に回答してみて、どうだったか、躓いた部分や、どう対応したかを、あくまでも参考までにご紹介しました。CDPの自主回答をご検討されている企業様の回答のイメージにつながり、少しでもハードルを下げられれば嬉しいです。

すでに何年も回答している企業様の中には、「もっと良い方法があるよ」といったご意見もあると思うので、差し支えなければ是非、教えてください。

次回は、CDP回答提出や、参考にしたシナリオ(無料)や、全体を通してメリットやデメリットといった内容をご紹介予定です。

■【CDP回答で”TCFD”同時対応!】やってみてわかった!~きっかけと事前準備対策の事例

■【CDP回答で”TCFD”同時対応!】回答に役立った無料シナリオ パラメータ&実感したメリット!

■【CDPの質問書】届いてなくても ” 自主回答 ” できる!どうやるの?

■【TCFDシナリオ分析 テンプレート】6つのステップ ①準備と設定 ②リスク重要度評価

自然エネルギー100%の実現を提唱する世界的なイニシアチブである「自然エネルギー100%プラットフォーム」のウェビナー「FITに依らない再生可能エネルギーの調達方法」に、中小企業の事例紹介ということで、登壇させていただくことになりました。

自然エネルギー100%プラットフォームは、ドイツ・ボンを拠点とする「世界自然エネルギー100%プラットフォーム(Global 100% Renewable Energy Platform)」との連携のもと、CAN-Japanが運営を担っています。

CAN-Japanは、気候変動問題に取り組む、120カ国以上・1100の環境NGOからなる国際ネットワーク組織「Climate Action Network(CAN)」の日本拠点です。

プログラム<随時更新予定>

再エネ導入について検討されている方向けのセミナーとなっております。

動画が公開されましたので、共有させていただきます。

➤https://go100re.jp/3438

寒い冬、エアコンの暖房運転時に、「暖房をつけてるのに寒い」「なかなか暖まらない」「効きが悪い」と思うことはありませんか?

そんな時にその場で解決できれば、修理業者を呼んで余計な費用や時間を使うこともなくなります。

今回は、エアコンの効きが悪い原因を紹介いたします!修理業者に連絡する前に、確認してみてください。

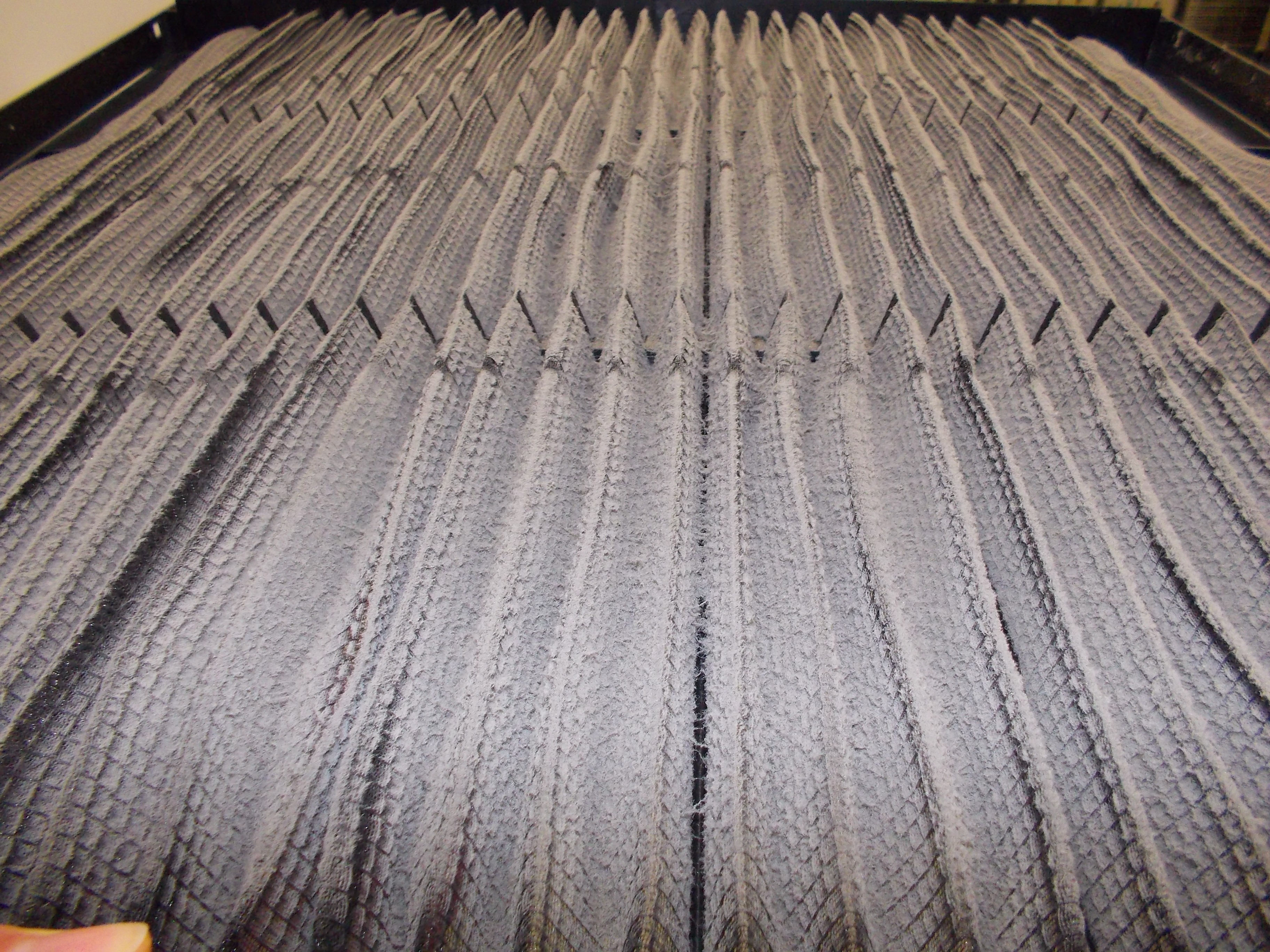

暖房使用時、「効きが悪い」、という連絡を受け、修理に伺うと、室外機の空気を吸い込んでいる側(冷たい風が出てくる表ではなく、裏側)に枯れ葉やビニールゴミが貼りついていることがあります。

室外機の裏側がゴミで詰まると、外気を吸い込むことができなくなり、熱交換ができず、効きが悪くなります。室外機のごみを取り除くことは、室外機の設置場所にもよりますが、修理を依頼しなくても改善することができます。

もし、「暖房をつけても暖まらない」と感じたら、まずは室外機の裏側にゴミが貼りついていないか確認し、あれば取り除いてみてください。

室外機の表側(冷風が出てくる側)の周りに、木の板や空気の流れを妨げる荷物等が置いてあると、吹き出した冷たい風が逃げていかないため、室外機がまた吸い込んでしまいます。この場合もやはり、熱交換の妨げとなり、効きが悪くなります。

室外機の設置場所に問題がある場合は、室外機の移設をしたほうが良い場合もあります。その場合はご相談ください。

暖房の効きを上げる工夫として、エアコンのフィルター清掃があります。冬はコートやマフラーなどの衣類が増えます。衣類が増えるとホコリが発生しやすいため、エアコンのフィルターが詰まりやすくなります。

フィルターが詰まると、風が弱くなり、部屋の隅々まで温かい風が届かなくなります。その結果、効きが悪くなります。またエアコンは設定温度に達するまで稼働し続けるため、電気代が増えます。

フィルター清掃はエアコンの能力改善だけでなく、経済的な節約とエネルギーの浪費を抑える節電(省エネ)につながります。

業務用エアコン室外機の設置場所は、簡単に行ける場合もあれば、危険な場所にあり確認できないこともあります。そんな時は無理せずご相談ください。また、室外機設置場所に立ち入る場合、建物管理者の許可が必要になることがあります。

(参考:エアコン工事前の確認7ポイント!)

お問い合わせ時、確認させていただくことがありますので、ご了承ください。

なぜ暖房は冷房より電気代がかかるのか、や、業務用エアコンのフィルター清掃の仕方について、詳しくはこちらをご覧ください。

世界でサステナビリティに関する意識が高まっています。

CDPやTCFDなどの団体は、企業のサステナビリティに関する情報の開示を要求したり、基準を作ったりしており、その影響力が年々増しています。

機関投資家もこれらの情報を参考にしており、環境活動に力を入れていない企業には投資をしないという風潮が広がっています。

実際、経済産業省の「ESG投資に関する運用機関向けアンケート調査」によると、およそ98%の運用機関がESG情報を投資判断に活用すると回答しました。

このような状況の中、日本では昨年、有価証券報告書においてサステナビリティに関する企業の取り組みの開示を義務化することが決定し、今年の3月31日以後に終了する事業年度における有価証券報告書から適用が予定されています。

この記事では、企業のサステナビリティに関する情報開示の現状と、将来世界的に適用される可能性のあるIFRSの会計基準について解説いたします。

目次

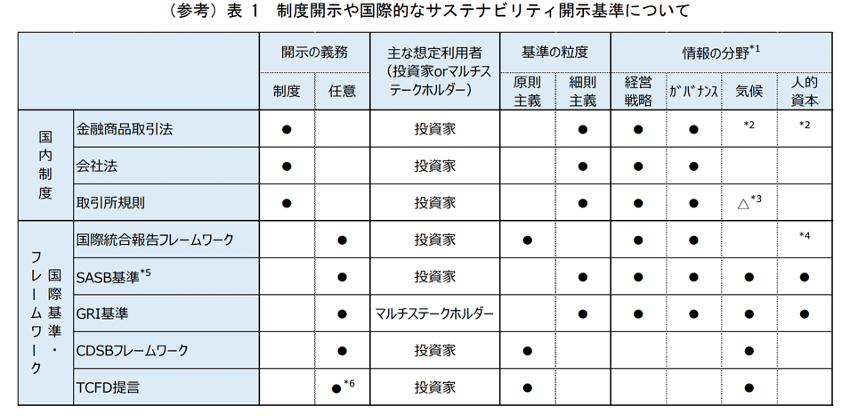

近年求められるようになった企業のサステナビリティに関する情報開示ですが、現在、各国、各企業で様々な基準が適用されています。

開示の基準を定めている国際機関にはTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)、CDSB(気候変動開示基準委員会)、VRF(価値報告財団)等の様々な機関があり、それぞれの国や企業で採用されている基準が違います。

また、日本でもサステナビリティに関する情報の開示を義務化している制度は現状なく、企業ごとに準拠している基準やフレームワークが違います。

経済産業省 サステナビリティ関連情報開示と企業価値創造の好循環に向けて -「非財務情報の開示指針研究会」中間報告 –

現状、開示基準が乱立していますが、そもそもこれが統一される必要はあるのでしょうか。

それぞれの国や団体が定める基準が明確であれば問題がないようにも思えます。

しかし、世界中の企業が同じ基準に基づいて情報を開示することによる企業のメリットは意外にもたくさんあります。

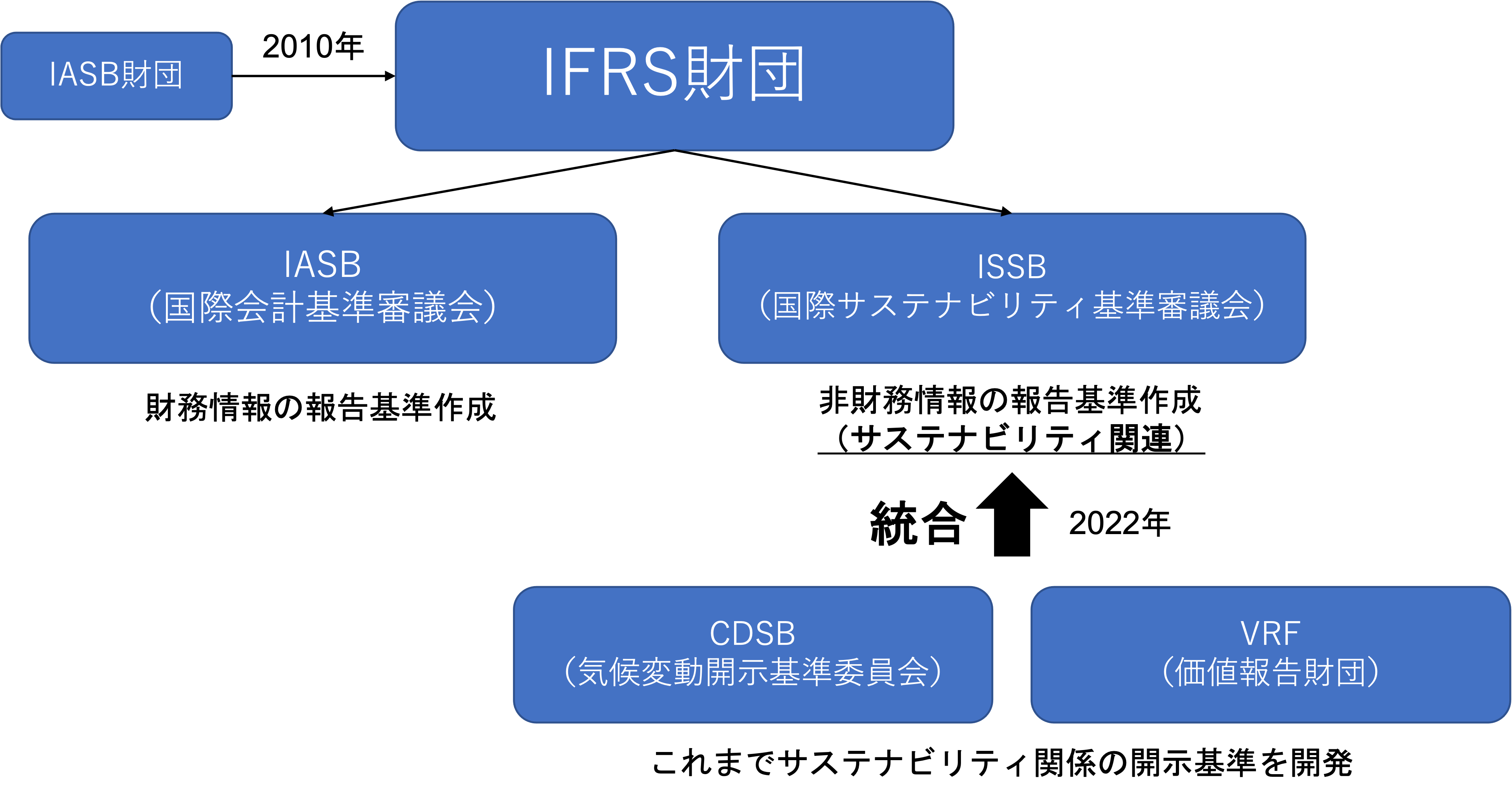

現在様々な財務報告基準が存在する中、それらの基準を統一化しようとしているのが、IFRS財団(International Financial Reporting Standards Foundation)という機関です。

IFRS財団は2001年に設立されたIASB財団(International Accounting Standards Committee Foundation)が2010年に名称を変更してできた組織であり、ロンドンを拠点としています。

IFRS財団は、IFRSという会計報告基準を国際的に活用される基準にするために活動しています。

より具体的には、IFRS財団は傘下である国際会計基準審議会(IASB:International Accounting Standards Board)と国際サステナビリティ基準審議会(ISSB:International Sustainability Standards Board)を通してIFRSの開発と推進を行っています。

IFRSの推進を行っているIFRS財団の二つの傘下組織のうち、サステナビリティ等の非財務情報の報告基準の作成に関わっているのがISSBです。

ISSBはIFRS財団が2021年11月に開催されたCOP26において設立を発表したばかりの新しい機関です。

ISSBの最大の特徴は、これまでサステナビリティ関係の開示基準の開発を行ってきた機関である気候変動開示基準委員会(CDSB:Climate Disclosure Standards Board)や価値報告財団(VRF:Value Reporting Foundation)を統合することにより、これまで乱立していた基準を統一しようとしていることです。

CDSBやVRFの統合により、技術や人材、ノウハウが集約され、その結果これまでよりも包括的で質の高い情報開示基準が作成されています。

さらに、ISSBが作成しているサステナビリティ関連財務情報の開示基準はTCFDの提言を踏まえて作られたものであるため、TCFDの提言で要求されている開示の内容も包含した基準となっています。

ISSBが作成している開示基準は、これまでの各機関のノウハウが集められてできた新たな国際的なスタンダードであると言えます。

ISSBが作成している開示基準として、「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的な要求事項(IFRS S1)」と「気候関連開示(IFRS S2)」があります。

それぞれの内容について簡潔に説明いたします。

目的:

一般目的財務報告の主要な利用者が企業の企業価値を評価し、企業に資源を提供するかどうかを決定する際に有用な企業のサステナビリティ関連のリスクと機会に関する情報の開示を企業に要求すること

開示内容:

広範なサステナビリティ課題の中から特に重大なリスクと機会の全てについて、重要性のある情報を開示すること。情報開示の枠組みとして「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及び目標」が採用されており、TCFDと同様の開示基準。

上記以外にも、「報告企業」、「公正な公表」、「重要性」、「情報の記載場所」等に関する記載があります。

目的:

企業の一般目的財務報告の利用者が、重要な気候関連リスク及び機会へのエクスポージャーに関する情報を開示することを企業に要求すること

開示内容:

S2では、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及び目標」に関して、開示の目的及びその目的の達成のための具体的な開示事項が明記されている

開示事項はTCFDの提言をもとにしているものの、IFRS S2から初めて追加される要求項目もいくつかあります。

IFRSの開示基準は今後国際的な基準になる可能性があり、将来的には日本でもその基準に沿った開示が義務化されることもあり得ると考えられます。

日本の代表的な企業1400社以上から構成される経団連もIFRS財団のサステナビリティ報告基準の開発を支持しています。

※参考:経団連 IFRS財団 市中協議文書「サステナビリティ報告」に対する意見

ただ、現状では日本は独自の基準が採用されており、現在はこの基準に準拠した開示が求められます。

現在の有価証券報告書のサステナビリティ関連の報告基準と、IFRSの基準との違いについて説明いたします。

金融庁が新たに有価証券報告書における企業のサステナビリティに関する取り組みを開示するよう要求し、2021年3月31日以後から適用が予定されています。

この要求基準はTCFDの提言に沿った内容であり、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及び目標」 の4つの要素に基づきます。

IFRSの基準もTCFDの提言と同様にこの4要素についての開示を求めているため、要求項目については同等の開示基準が設けられていることになります。

一方で、この4項目のうち、「戦略」と「指標及び目標」については記載が義務化されておらず、「重要性に応じた記載事項」であるという位置付けがされており、これはIFRSやTCFDの基準とは異なります。

さらには、開示が望ましい事項として、他にもScope1やScope2のGHG排出量が設定されていますが、これらの開示が期待でしかなく、必須項目ではないという点でもIFRSの基準と異なります。

加えて、将来情報については、「検討された事実や仮定等とともに記載されている場合には、記載した将来情報と実際の結果が異なる場合でも、直ちに虚偽記載の責任を追うものではないことを明確にすること」とされています。

以上のことから、金融庁の開示要求は歓迎されるべきではあるものの、その基準は国際的な開示の水準を下回るものであるのも事実です。

| 項目 | 金融庁の開示基準 | IFRSの開示基準 |

| 「戦略」と「指標及び目標」 | 記載が義務化されていない | 記載が義務化 |

| Scope1、Scope2 | 開示を期待 | 必須項目 |

| 将来情報の虚偽記載の責任免除 | サステナビリティ情報全般 | Scope3のみ |

今後、より開示の基準が上がり、国際的な水準に近づいていくことが予想されます。

金融庁の有価証券報告書の開示基準については、以下の記事でも解説していますので、ぜひこちらもご参照ください。

金融庁 有価証券報告書に【TCFD】と同等の開示を要求!

この記事では、サステナビリティに関する企業の開示についての日本と世界の動向を解説いたしました。

日本でも今後は有価証券報告書においてサステナビリティに関する開示が求められるようになりますが、この開示の基準は国際的な水準に比べて低いものとなっています。

グローバル展開を考えている企業は、日本の基準を満たすだけではなく、IFRS等の国際的な基準も視野に、対応する必要がありそうです。

■【CDP回答で”TCFD”同時対応!】やってみてわかった!~きっかけと事前準備対策の事例

■金融庁 有価証券報告書に【TCFD】と同等の開示を要求!

■【CDPの質問書】届いてなくても ” 自主回答 ” できる!どうやるの?

■TCFD義務化?!TCFDとシナリオ分析、SCOPEとの関係は?

■【TCFDシナリオ分析 テンプレート】6つのステップ ①準備と設定 ②リスク重要度評価

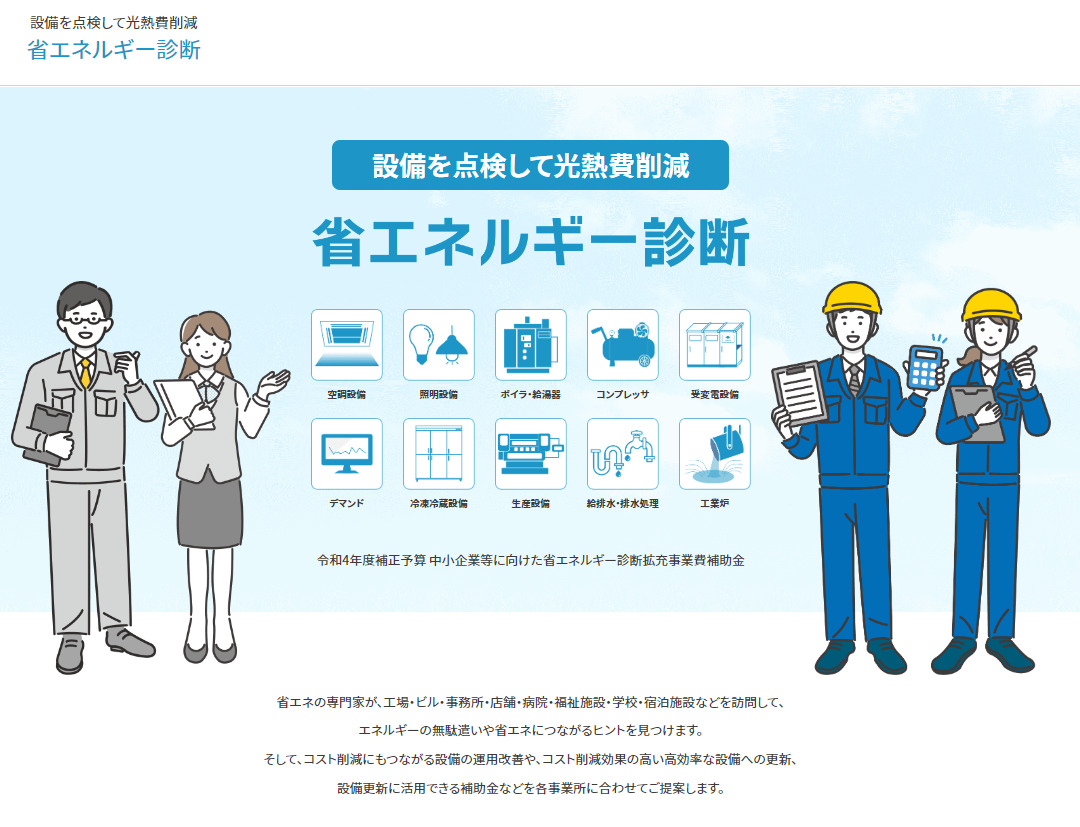

電気代が高騰している中、少しでも電力使用量を減らすべく、省エネの需要が高まっています。

「省エネしたい!でも、そもそも、どんな電気設備に、どれくらいの電力が使われているの?」

それが分からなければ、何をすればいいか、どれくらい減らせるか、わかりません。それを調査するのが【省エネ診断】です。

目次

特設サイトはこちらから

出典:一般社団法人環境共創イニシアチブ 特設サイトより

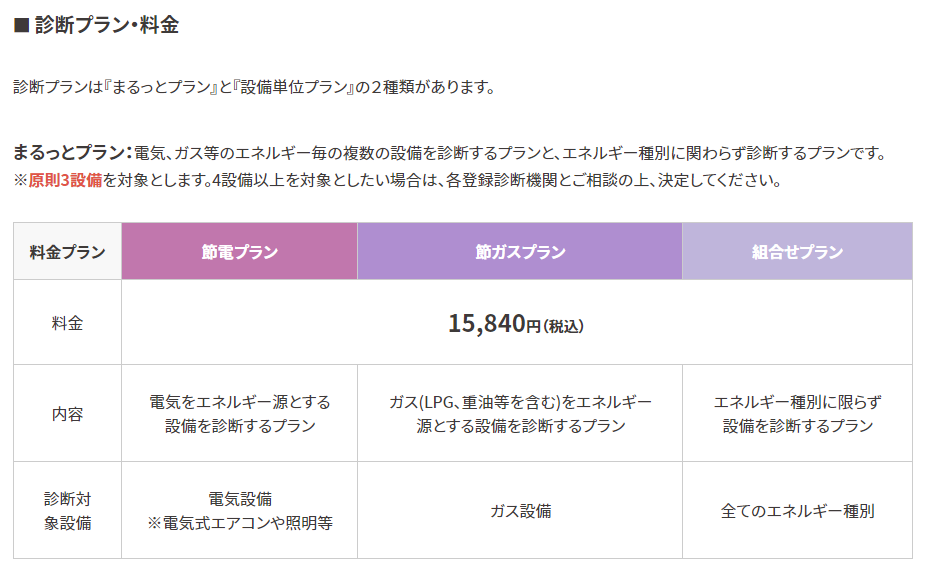

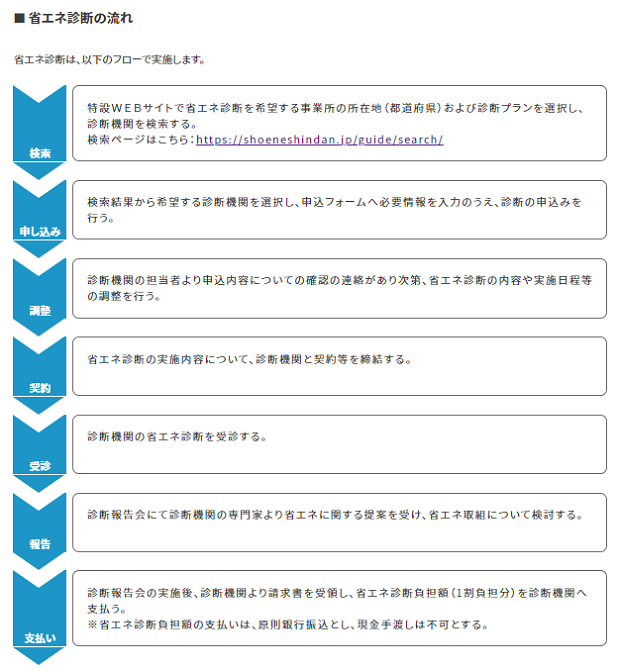

経済産業省および執行団体の環境共創イニシアチブが実施する本事業は、エネルギー価格高騰等の影響を受ける中小企業等の工場・ビル等における管理状況の診断を実施し、運用改善や設備投資の提案等に要する経費の一部を補助することにより、内外の経済的社会環境に応じた安定的かつ適切なエネルギー需給構造の構築を図ることを目的としています。

「活用したいけど、分からない事ばかり。どこに相談したらいいの?」

「設備の電気使用状況を把握したい。エネルギー計算ってどうやるの?」

「別の省エネ診断をしたことがあるけど、そこから先が進んでいない」

「設備の事はわかっているつもりだが、改めて客観的視点で見てほしい」

「省エネ診断の依頼をしたら、断られてしまった」

上記のようなお悩みがございましたら、次項をご確認の上、お問合せください。

省エネ診断は、「診断をやって終わり」ではなく、その先の改修工事や、その診断による改修工事で実際に削減できるのか、できたのか、が重要です。

そこまでの実績があるかどうか、ご確認いただき、ご依頼することをお勧めいたします。

省エネ診断をやってもらってから、「補助金を使って設備更新したい」となった時、補助金について知識がなければ、申請や報告は難しいです。

補助金のサポート体制があるか否かも、重要なポイントです。

省エネ診断後、改修工事をすればエネルギーの削減になるとしても、費用はどれくらいで回収できるか、工事期間はどれくらいか、といった部分も、重要です。齟齬が発生しないよう、事前に確認しておくことをお勧めいたします。

省エネ診断に詳しい者

「他の省エネ診断は、該当する設備メーカーの機器表を取り寄せて、工事にどんな部材が必要かまで出すところは少ないんじゃないかな」

弊社のエネルギー管理士や省エネ診断プロフェッショナルなどの専門家が参加する診断機関は、一般社団法人カーボンマネジメントイニシアティブです。多種多彩な専門家が登録しています。

リフォームを検討する際、水まわりのリフォームを検討される方は多いです。

「まだ使えるかもしれない...」

「今、交換するのは勿体ないかも...」

と考えて躊躇されがちです。

そこで今回は、ユニットバス交換をする目安時期やタイミングについて解説していきます。

目次

現在国内で販売されている主要なユニットバスメーカー上位3社は

ユニットバスに関しては各社で交換を検討する推奨時期が設定されています。

上記をまとめると、主要メーカーとしては15~20年使用したユニットバスは交換を検討すべきだと推奨していることがわかります。

メーカーの交換検討推奨時期は15~20年と紹介しましたが、実際は20年使用したからといってすぐ交換しなければいけないというものではありません。

当然、ユニットバス交換の目安時期は普段の使い方やお手入れの状況によって異なってきます。

そのため一概に何年で交換が必要とは断言できませんが、20年使用したユニットバスは一度点検を行うことをお勧めします。

弊社では累計1万室以上の浴室リフォームを行ってきましたが、設置後20年経過して交換が必要と判断したユニットバスは1%未満です。

しかし、20年使用したユニットバスは何かしらのメンテナンスを必要としているケースが殆どです。

特に、コーキング(シリコン)やパッキンの劣化・照明カバーの破損・錆腐食の発生・変色やシミの発生は殆どのユニットバスで見受けられます。

20年でユニットバス交換までは必要としていなくても、その先、快適に使用していくためのメンテナンス・リフォーム工事は行った方が良いでしょう。

また、メンテナンスをしていても30~35年使用したユニットバスは見えない部分の配管劣化や腐食が進行している可能性が高いため、交換を検討すべきだと考えます。

2.ではユニットバスの点検時期を20年、交換を検討する目安時期として30~35年と紹介しましたが、設置後の年数に関わらず交換を検討した方がよいタイミングや症状があります。

※賃貸物件における長期入居者の退去時等は特に注意が必要です。

ユニットバスはさまざまな部品で構成されているため、それぞれの部品で寿命が異なります。

特に、コーキング材やパッキン類は劣化が早い部分のため、5年間放置していた場合は殆どがメンテナンス時期を迎えています。

ユニットバスのコーキング材が劣化することで本来防水すべき部分に水が侵入してしまい不具合が発生するケースは非常に多いため、メンテナンスをしていない期間が長ければ長いほど要注意です。

※症状例:換気扇からの異音、水栓からのポタポタした水漏れ、照明がつかなくなる等

換気扇清掃・パッキン交換・電球交換等のメンテナンスを行って使い続けることは可能だと思いますが、1か所で不具合が出た場合は他の箇所にも劣化があると考えて一度全体の点検をすると良いでしょう。

ヒビは、やがて貫通して割れるため、漏水のギリギリ一歩手前の症状です。

ヒビから既に漏水している可能性もありますが、見つけた場合は速やかにプロによる点検を行い、補修か交換が必要です。

今後、錆が進行して破損や漏水の原因になり得る症状です。

壁のつなぎ目やビス金具の周辺で錆が発生している場合、壁パネルやパネルを支える金具が錆びているという可能性があります。錆は水の浸入や結露が原因で発生している可能性が高いため、注意が必要です。

ユニットバスをより長く使用するためには、定期的な正しいメンテナンスが必要です。

主要メーカーのホームページでは、使用者自身が行うお手入れや定期点検の内容が具体的に書かれているため、何をすべきかわからない方は一度確認しておきましょう。

また、どのメーカーでも5年間隔で専門業者やメーカーによる点検・修理・部品交換を推奨しております。

定期的なメンテナンスを怠らないことがユニットバスを長く使う秘訣なので、くれぐれも長期間放置することが無いように注意しましょう。

弊社では、浴室リフォーム(ユニットバス交換・塗装・フィルム及びシート貼り)の提案・施工が可能です。

「ユニットバス交換の見積が欲しい」

「要注意の症状を見つけたので提案して欲しい」等

浴室リフォームでお困りの方は、気兼ねなく弊社までお問い合わせください。

お困りのことやご質問があるお客様は、下記お問い合わせフォーマットに内容をご記載の上、【入力内容を確認する】をクリックしてください。

【こちらもあわせてご覧ください】

お電話でのお問い合わせ

0120-39-6366

[日本全国365日24時間受付可能]

フォームからのお問い合わせ