未設定 none

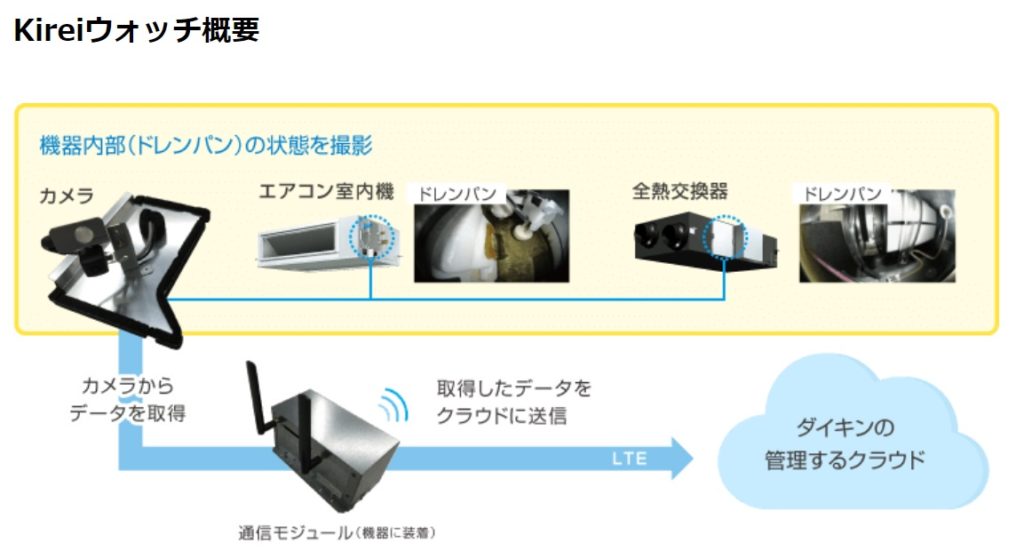

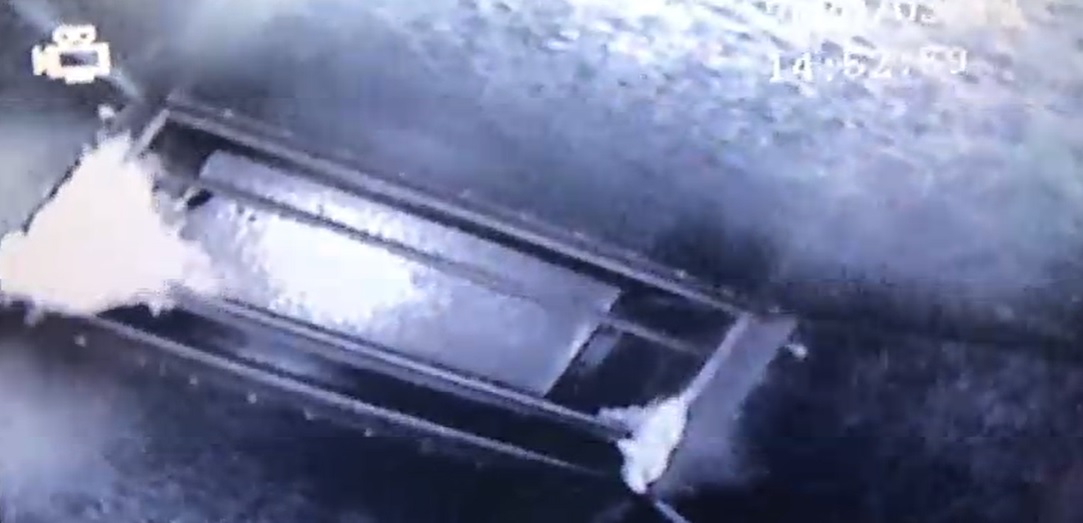

業務用エアコンのトラブルの多くは機器の汚れによるものです。また、室内機の汚れとなると設置状況によっては点検が困難だったり、高額になったりする場合がございます。ダイキンには「Kirei ウォッチ」という室内機の汚れを可視化できるサービスがございます。

ドレンパンとは、室内機の結露水を受け止める部分です。室内の空気を冷やす際に生じる結露水は、空気中のホコリを取り込みながら、ドレンパンに溜まっていきます。そこに細菌などが増殖し、ドレンパンは汚れて、詰まったり、排水するためのドレンポンプが壊れたりして、水漏れや機器の故障につながります。

「建築物衛生法(略称)」 では、病原体による居室内部の空気汚染防止対策として、【空調機ドレンパンの汚れや閉塞の状況の点検】及び【必要に応じた清掃】を義務付けています。ただ、業務用空調機は手に届かない場所に設置されていることが多く、点検作業は作業負担や費用がかかります。

ダイキンの「Kirei ウォッチ」は、室内機の結露水を受け止めるドレンパンのドレンポンプがついている部分に定点カメラを設置することで、ドレンパン内部の様子を遠隔操作で確認できるシステムです。撮影した写真をデータに残すことも、汚れの経過をグラフで確認することもできます。

定点カメラによる撮影で、点検にかかるコストを大幅に削減できます。また、撮影したデータを記録しておけばどのくらいの頻度で清掃が必要な設置状況なのかを、より具体的に割り出すことができ、汚れによる空調機のトラブルを事前に対処することが出来ます。

このシステムを取り入れれば汚れの早期発見につながり、メンテナンスの最適化と経費削減につながります。それは汚れにより機器に負荷がかかり、圧縮機などの主要な部品の寿命を縮めることを防ぎ、機器自体の長寿命化にもなります。

このシステムに対応しているのはダイキン製の下記機種となります。

◆こちらの記事もご参考にしてください。

【 エアコン分解洗浄(オーバーホール)トピックまとめ! 】

◆詳しくはお問い合わせください。

ESC事業部 大阪CS1 両部

持続可能な社会への転換が求められる中、水素への期待が高まっています。経済産業省は2019年に「水素・燃料電池戦略ロードマップ」を策定し、世界に先駆けて「水素社会」を実現させようとしています。

太陽光発電や風力発電で発電したものの、建物内では使いきれない”余剰電力”を有効利用するために水素を活用するための東京都の補助金【事業所向け再生可能エネルギー由来水素活用設備導入促進事業】に関連する内容となっております。

太陽光・風力などの再生可能エネルギーは、化石燃料に依存しない持続可能でクリーンなエネルギーとして、世界中で注目されています。ただし、発電量が気象に左右されるというデメリットを抱えています。

太陽光を例にとると、晴れた日の昼間は大量に発電できるにも関わらず、夜は発電できません。晴れた日の多い春には発電量が増えますし、雨の多い梅雨には発電量は減ります。

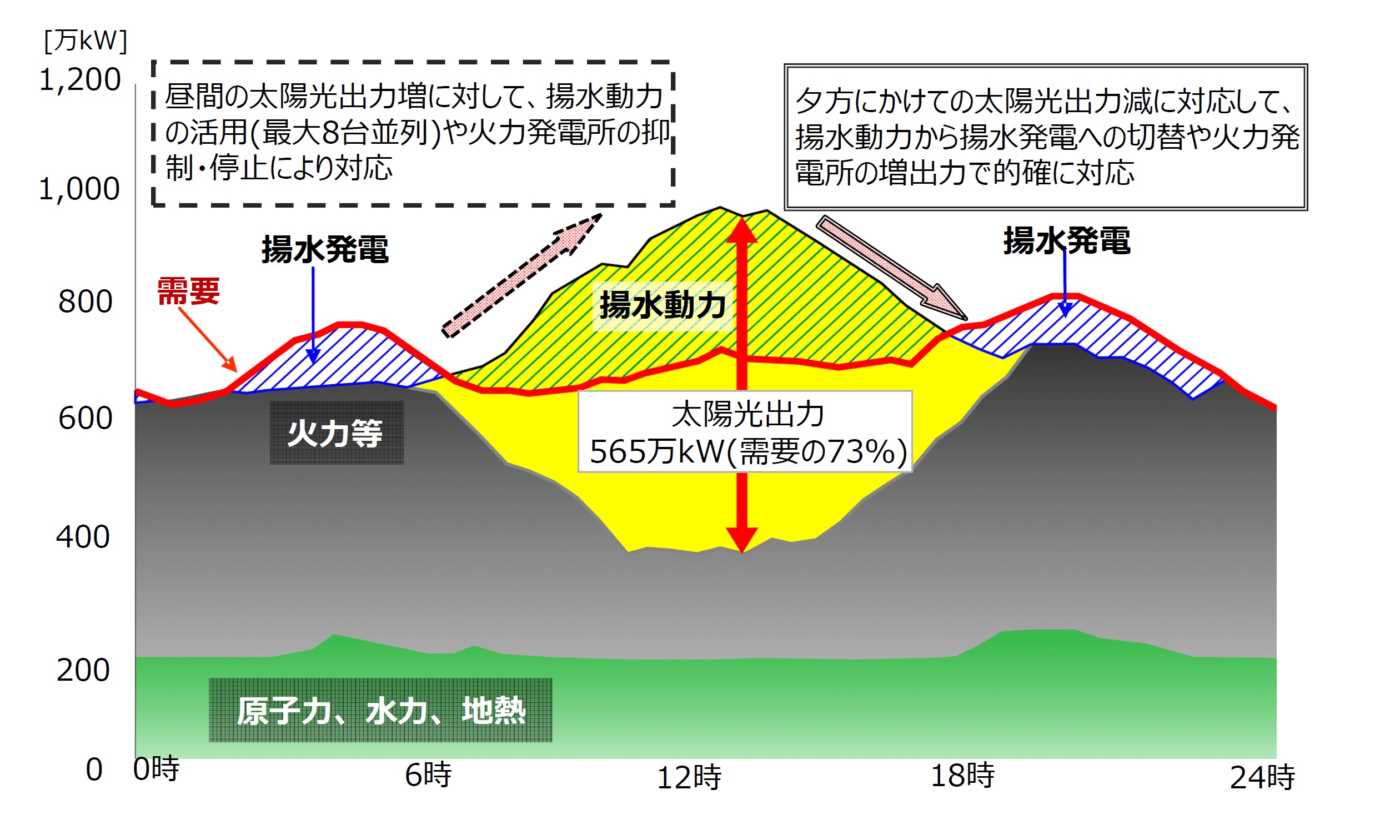

下の図は2017年4月30日の九州の電力需給を示しています。

2017年4月30日の九州の電力需給実績

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/qa_syuturyokuseigyo.html

出典:資源エネルギー庁

このように、太陽光発電が活発に行われる日の発電量は、需要(赤線)を超えます。このような事態が発生した場合には太陽光発電をする事業所に対して、「出力制御」が実施されることがあります。この時、各家庭や事業所の太陽光発電で余った電力は売ることができず、無駄になってしまいます。

蓄電池を導入することで、この余剰電力を蓄え、発電量が減った時に利用したり、売ったりすることができます。ただし、大容量の蓄電池は高価であるうえ、蓄電池は自己放電してしまうため、長期間の貯蔵はできません。

そこで、水素を活用することが期待されています。

水素は水などを原料として電気を用いて簡単に製造することができるため、余剰の再生可能エネルギー電力(power)を水素(gas)に変換して貯蔵する、Power-to-Gasという方法が注目されています。再生可能エネルギーの電力供給が足りないときに、貯蔵した水素から電力を補充できる体制を整えることで、発電量の調節が容易という点で重宝されている火力発電への依存度を下げることが可能となります。

「電力を水素に変換して貯蔵」とはどういうこと?

私たちが「電力」や「電気」と呼び、普段から利用しているものは、【電気エネルギー】のことです。

一方で、「水素としてエネルギーを貯蔵する」の「エネルギー」は【化学エネルギー】と呼ばれるエネルギーの形態であり、これは【水H2O】と【酸素O2+水素H2】の持っているエネルギーの差のことです。

2H2+O2→2H2O+【エネルギー】

水素を空気中の酸素と反応させると水とエネルギーが発生します。

燃料電池は、この時のエネルギーを電気エネルギーとして取り出す装置です。逆に、水に電気エネルギーを与えると、水を酸素と水素に分解することができます。このようにして、いつでもエネルギーを発生させることのできる水素を作ることを、「電力を水素に変換して貯蔵する」と表現しているのです。

2H2O+【エネルギー】→2H2+O2

水素を燃料とする発電は水以外の物質を生成しないクリーンな発電方法として注目されています。都内でも水素を燃料として利用し走行する、燃料電池バスが実際に運用されているなど、私たちの日常の中でも水素のエネルギー源としての利用がみられるようになってきています。

水素を利用した発電は地球環境に優しく、発電効率も良いのです。

環境問題への関心が高まる中、経済産業省は「水素・燃料電池戦略ロードマップ」を策定し、水素製造の低コスト化と水素サプライチェーンの実現に向けて力を入れて取り組んでおり、水素の活用はさらに推進されていくと考えられます。

ただし、水素は生産方法によっては生産の際にCO2やNOxといった温室効果ガスを発生してしまいます。現在主流の石油・天然ガスを利用して生産するのはこの最たる例です。

上述の、再生可能エネルギーによる発電の余剰電力を用いた水素の生成は、生産の過程でのCO2排出がほとんどないため、グリーン水素(CO2フリー水素)として注目されています。

グリーン水素

再生可能エネルギー由来の水素で、製造時にCO2排出がほとんどないものを「グリーン水素」と呼んでいます。このグリーン水素と、製造の際に発生するCO2を回収して地下に貯留して大気への排出を0にする水素(化石燃料由来)を総称してCO2フリー水素と呼ぶことが多いです。

つまり、グリーン水素は化石燃料に依らない、持続可能性の高い水素なのです。

東京都では「事業所向け再生可能エネルギー由来水素活用設備導入促進事業」を実施しています。この事業では、再生可能エネルギーの余剰電力を水素に変換し、利用するための設備の導入費用の最大1/2を支援する助成金を交付しています。

本年度の募集は9月30日で締め切られてしまいましたが、脱炭素化に向けて、水素関連の推進事業は今後も継続される可能性が高いです。令和3年度の補助金情報については今後の公開をお待ちください。

エアコンが動かない、または効きが悪いとき、「故障かな?」と思うことはありませんか? 実は、故障以外の原因で動かなくなることも多いんです。そんなとき、修理を依頼する前に確認していただきたいポイントを以下でご紹介します。

エアコンが全く動作しない場合、まず「ブレーカー」を確認してください。

以下のような状況が考えられます。

『リモコンが表示されない』

ブレーカーが落ちている、またはトリップしている可能性があります。

※「トリップ」とは?

ブレーカーが自動的に作動してOFFの状態になることを指します。

これは、安全装置として過電流や漏電が発生した際に回路を遮断し、電気の流れを止め

るために起こる現象です。

対処方法

ブレーカーがOFFになっていたり、レバーがしっかり上がっていない場合は、正しい位置に戻してください。また、ルームエアコンの場合は、コンセントが抜けている可能性もあるので確認してみましょう。

エアコンの効きが悪いとき、故障ではなく「サーモオフ」や「霜取り運転」が原因の場合があります。

サーモオフとは?

室温が設定温度に達すると、エアコンの室外機が自動的に停止し、送風運転になります。この状態はエアコンが正常に機能している証拠です。

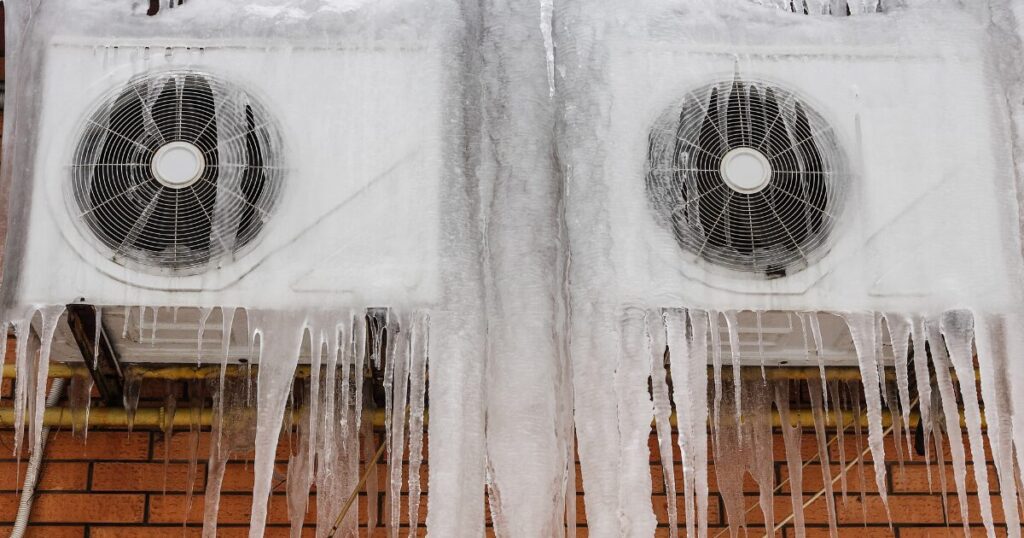

霜取り運転とは?

暖房運転中に、室外機の熱交換器に霜が付着すると、エアコンは霜を溶かすために一時停止します。室外機が動いている音が聞こえたら、5~10分程度待ってみてください。

エアコンの効きが悪くなる大きな原因の一つに「フィルターの汚れ」があります。

フィルターが詰まると風量が低下し、暖房効果が薄れることもあります。

月に1回程度のフィルター清掃を習慣にするのがおすすめです。

エアコンの設定を誤っているケースも意外と多いです。

【確認ポイント】

暖房モードではなく、冷房や除湿モードになっていないかリモコンを確認してください。また、「風量」や「温度設定」が適切かも要チェックです。

上記の確認をしても症状が改善しない場合は、エアコンの不具合の可能性があります。

業務用エアコンではリモコンにエラーコードが表示されることが多いです。

また、ルームエアコンの場合は、本体の運転ランプが点滅することがあります。

以下のような場合は、点検や修理が必要です。

・ブレーカーをリセットしてもすぐに落ちる

・長時間運転しても部屋が暖まらない

・全く風が出てこない

お気軽にエコ・プランへご相談ください。快適な暖房を取り戻しましょう!

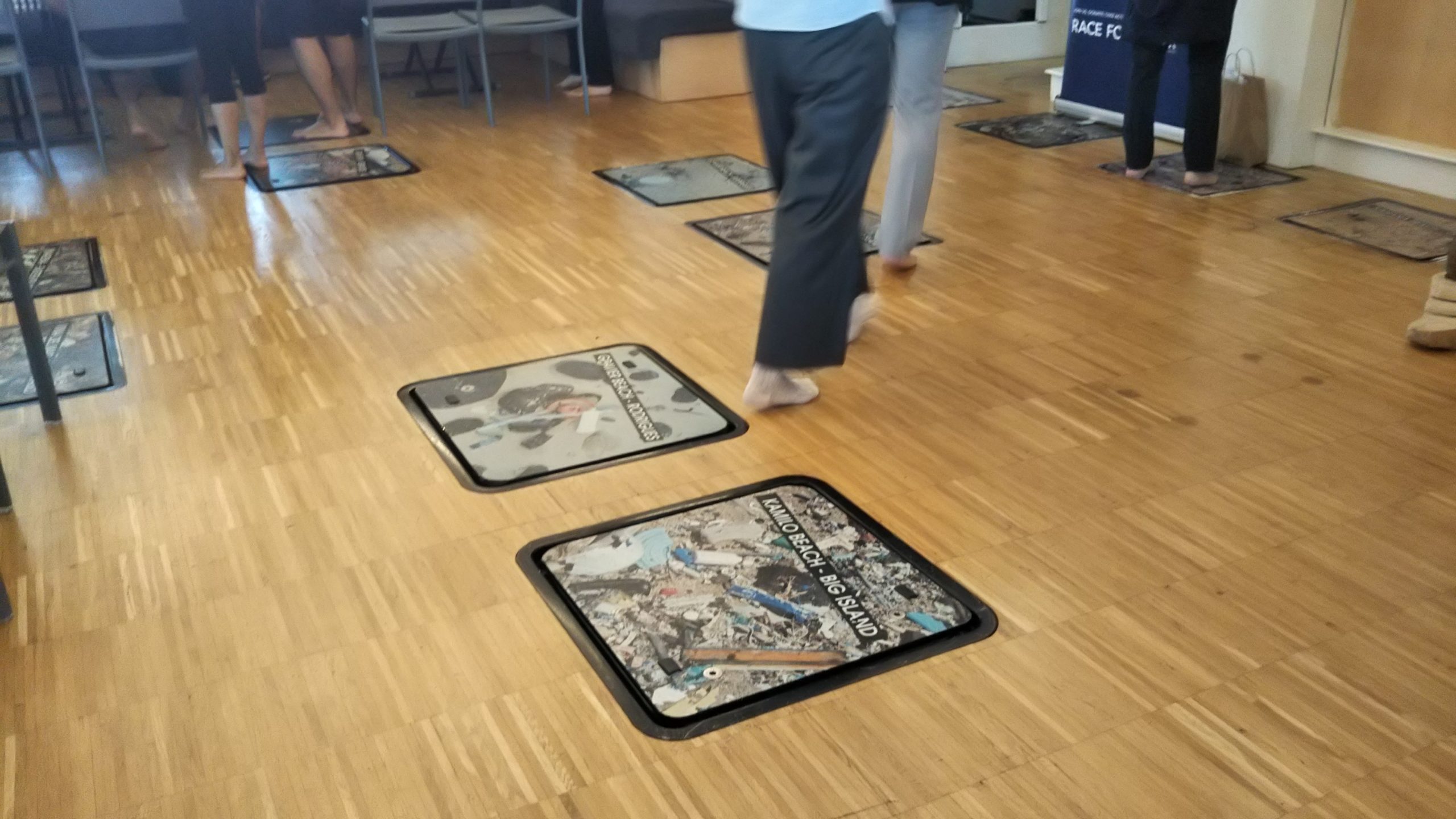

弊社が参加するRE Actionの紹介で、レース・フォー・ウォーターを見学に行く機会がありました。

レース・フォー・ウォーターとは、2010年、海洋保全に力を注ぐスイスの起業家マルコ・シメオーニが創設した「レース・フォー・ウォーター財団」の調査船です。

海洋プラスチック汚染に関する世界初のグローバルな科学的・環境的な探索をしています。2017年4月9日、2度目となる5年に及ぶ世界航海を開始しています。航海の動力はなんと、太陽と海と風だけ。

2020年9月25日、そんなレース・フォー・ウォーターが日本の港にやってきました。レース・フォー・ウォーターは見た目も斬新です。

どんな船なのか、プラスチックの在り方についての見解と共にご紹介します。

目次

レース・フォー・ウォーターは、800枚(540へーべー)の太陽光パネルが設置されており、1日の最大で700kwの電力を発電することができます。

発電された電力は4tのリチウム蓄電池(745kwh)2本に充電され、余剰分は海水をろ過、分解し水素を発生させ、タンクに圧縮されます。この水素を燃料電池でエネルギーに変えれば、曇りや雨の日が続いても5ノットで6日間走行可能です。

ただ、水素タンクを満タンにするには3か月かかるそうです。そのため、水素を使うのは最後の手段のようです。

また、カイトを使えば、上空150mから200mの風の力を生かして、10ノットで走行可能です。カイトはAIによる自動制御ロボットでコントロールされており、八の字に動かして風の力を最大限に活かすことができます。

風向きが安定していて、港の規制がない場所でないと使えませんが、夜でも動力となります。

世界を旅しながら、3つのミッションに取り組んでいます。

詳しくはレース・フォー・ウォーターのホームページをご覧ください。

船内は綺麗でおしゃれな上、いたるところにソファーがあり、人々が語り合えるスペースとなっていました。

太陽光パネルは港に着くと折りたたまれて船の幅は26mから15mになります。パネルにより操縦席から距離感がつかめない為、同乗するスタッフが外に出て、案内しながら船を止めます。

これまでの航行では、フランス人スタッフが6名いましたが、ビザ取得で帰国したきり、コロナ渦で入国できず、フランス人の船長と、イギリス人の副船長以外、日本国内でスタッフを揃えて国内の港を移動しているということでした。

7月の長雨時は、船内の空調を切って、エネルギーを節約したとか。通常の船内電力消費量は3.7kwということでした。

バッテリーは結露を嫌うので除湿器で排水をしているようです。また船体に藻が付くと抵抗になるのですぐに落とすようにしている、ということでした。もちろんパネルの清掃も欠かせません。

船内には予備品が積んであり、修理しながら航行しているようです。

※床にあるプラスチックゴミの写真がついた扉を開けると、予備品が収納されている。

■RE Action ホームページ

【開催報告】2050年のサステナブル目標~エネルギーを再エネ100%へ~ 鼎談 on レース・フォー・ウォーター号

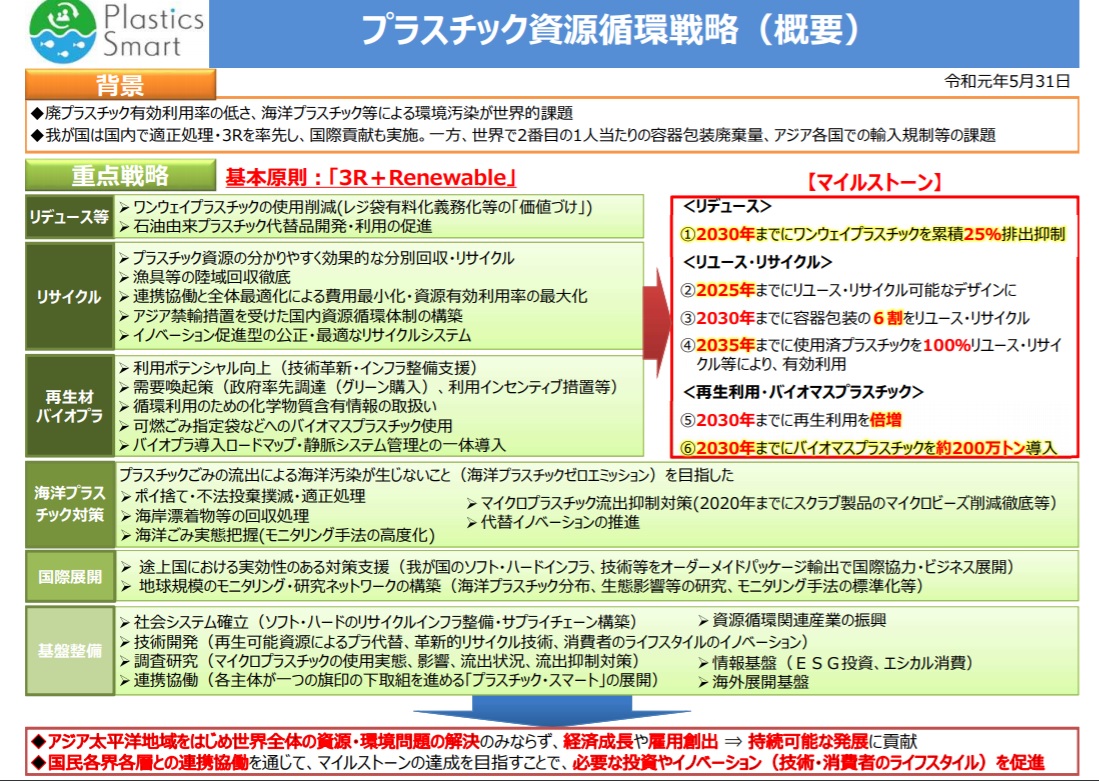

2019年にG20で海洋プラスチックごみ対策実施枠組を公開しています。また、環境省では、「プラスチック資源循環戦略」の策定をし、取り組んでいます。

環境省 プラスチック資源循環戦略(概要)

上記資料によれば「2030年までにバイオプラスチックを200万t導入」と記載があります。

バイオプラスチックの原料は主にサトウキビの搾りかすが多いようです。その輸入先はブラジル。ブラジルでは農地拡大による熱帯雨林の伐採が問題視されているので、輸入するバイオプラスチック原料が、持続可能な方法で栽培されたものか、について注意を払う必要がありそうです。

また、バイオプラスチックは生分解性プラスチックとは違い、自然界で分解されません。バイオプラスチックであり、なおかつ生分解性プラスチックである素材もありますが、分解速度や価格等、課題があり、普及は限定的となっています。

バイオプラスチックは温室効果ガス排出削減や脱炭素の対策として有効な手段ですが、海洋プラスチック汚染の解決策にはなりません。間違えやすいですが、分けて考える必要があります。

植物由来の生分解性プラスチックであれば、時間経過と共に分解されるため、循環型社会を構築する上でも解決手段の一つと考えられます。

【食べられる!海藻からできたプラスチックhttp://www.ecoist.life/ 】も登場するなど、これからの商品開発に期待が高まります。

これからの買い物は、何でできたプラスチックか(バイオプラスチックか生分解性プラスチックか)紙か、などアンテナを張ってみていきたいものです。

また、レジ袋有料化に伴いビニール袋から紙袋に変えるお店も増えましたが、紙袋の材料が再生紙や持続可能な方法で栽培された原料か否かも、循環型社会を進める上では重要な確認ポイントです。

※生分解性プラスチック=原料は石油由来や植物由来含む。自然界で分解される性質を持つ。

※バイオプラスチック=原料が植物由来のプラスチック。自然界で分解されないものも含む。

※脱炭素を達成し、海洋生物の保全に適するのは、バイオプラスチックであり、生分解性プラスチックであることが理想的。

※2020年7月、レジ袋の有料化が義務となりましたが、バイオマスプラスチック配合率が25%以上のものは有料化の対象から除外されています。

浜辺にリサイクルステーションを設置し、ごみを投入したらポイントがたまる仕組みを作ってはどうでしょうか。

(子供と海水浴に行ったとき、ごみを拾いましたが、量も多く、持ち帰るのが大変でした。浜辺に回収ステーションがあったら、拾う人も増えるのではないでしょうか。また、ポイントがたまって、地域振興券のようにできたら、本人と地域のメリットにもなるのではないでしょうか)

海洋プラスチックは海流により、ゴミベルトと呼ばれる場所に集まる傾向があります。ごみが集まる場所がある程度特定できているなら、そこに移動式の海上ごみ発電、再処理施設を建設し、流れ着くゴミを原料として、発電し、その電力で残差を生き物の害にならないような大きなブロックに加工し、海に戻す、というのはできないものでしょうか。

家庭から排出される容器の処理を仲介している容器包装リサイクル協会に「廃プラスチックからできたリサイクル商品の需要と供給について」伺ったところ、需要は減っているということでした。

中国の輸入規制で産業用の廃プラスチックが余っており、その廃プラスチック製品が流通しているため、それより質の低い家庭から出る廃プラスチック製品は需要が減っているそうです。

海のプラスチックを回収し、再資源化するだけでなく、そこから作り出されたものを積極的に活用していく仕組みが必要だと感じました。

全国各地で廃プラスチックから様々な製品が作られています。こうした資材を購入したい場合は、こちらをご確認いただき、お問い合わせください。

■再商品化事業者一覧(容器包装リサイクル協会ホームページより)

台風やサイクロン、洪水などの自然災害により、意図せず風に飛ばされたり流されたりすることも多いため、海洋プラスチック汚染は個々の責任や取り組みに任せるだけでは限界があるのかもしれません。

解決につながる仕組み、技術、アイディアを出し合い行動して、美しい海や生き物を次の世代に残していきたいものです。

一番シンプルな解決策は、プラスチックを貰わない、買わない、使わない、捨てないことです。私たちの周りには、コンビニのお弁当、レジ袋、自動販売機のペットボトルなど、一度しか使わないプラスチックがあふれています。

生活の中でプラスチックを0にするのは難しくても、安易に貰ったり購入したりする頻度、割合を減らすことが、プラスチックゴミの削減に大きく貢献すると考えます。

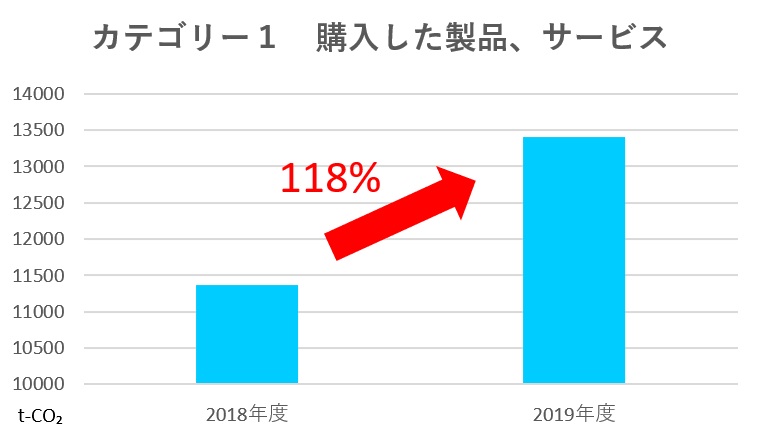

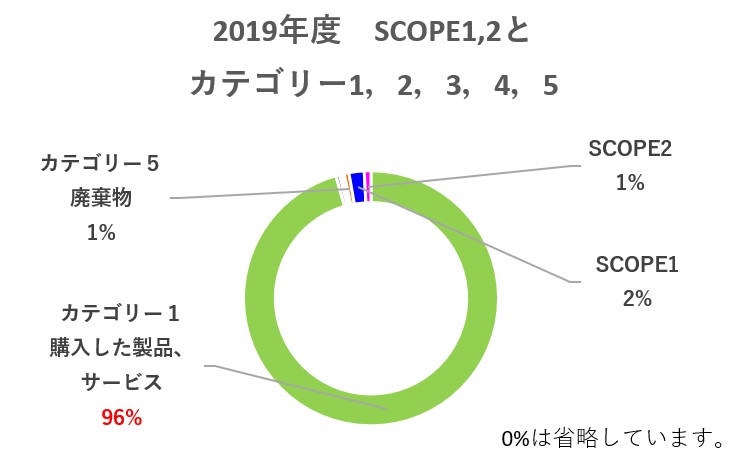

2019年度の弊社の温室効果ガス排出量であるSCOPE1,2,3の算定を進める中で、前回SCOPE1,2の結果報告をさせていただきました。今回はSCOPE3の15項目あるカテゴリーの中で算定が完了した1,2,3,4,5について、ご報告いたします。

目次

弊社が2019年度に購入した製品やサービスの費用は、売上が増えたこともあり、前年より18%増えました。温室効果ガス排出量も金額ベースの排出原単位を使用しているため、増加し、13409.6t-CO₂でした。

購入している製品やサービスの大半は、業務用のエアコンの機器や部品、設置に必要な配管や備品です。また、足場やクレーン、内装業者などの協力業者に伴う排出も多くを占めます。

カテゴリー1を減らすには、購入しているエアコン機器や部品そのものの原料採取から製造までの温室効果ガス排出量を減らす必要があり、サプライチェーン全体の取組が不可欠となります。

カテゴリー2の資本財からの温室効果ガス排出は、業界ごとの排出原単位が決まっており、資本財の金額に応じて温室効果ガス排出量も増えます。

2018年度にほとんどなかった資本財は、2019年度、三郷CKTCに設置した太陽光発電や蓄電池、また、試験的に導入したスマートグラスなどの費用により、大幅に増加し72.1t-CO₂でした。

| 2018年度 | 2019年度 |

| 0.9 t-CO₂ | 72.1 t-CO₂ |

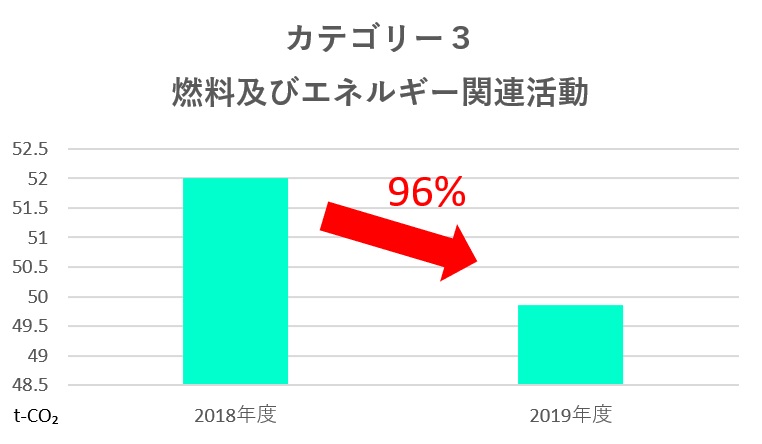

燃料およびエネルギー関連活動は、SCOPE1,2の排出量に応じて、算定されます。

2019年度は前年の96%となる49.9t-CO₂でした。

輸送配送は、室外機設置台数、室内機設置台数、ルームエアコン設置台数をもとに算定していますが、28.9t-CO₂と、昨年と同じ排出量となりました。

事業から出る廃棄物は、現場に手配した産業廃棄物処理業者と、オフィスから出る一般廃棄物を含む廃棄物の量(量がわからない分は金額)から算定しています。

2019年度は88.6t-CO₂と、前年より6%減りました。

2018年度に比べ2019年度は、皆様のおかげで売上を増やすことができました。その影響で仕入れ額も増えたため、カテゴリー1は増加し、太陽光パネルの設置やスマートグラスの導入など新たな資本財もいくつか導入したことで、カテゴリー2が大きく増加しました。

一方でカテゴリー3やカテゴリー5は減っています。今回、企業の売上を伸ばしながら、温室効果ガス排出量削減を行う難しさを感じました。

また、SCOPE3を削減するには、サプライチェーンの協力が不可欠だと感じました。

◆2019年 カテゴリー6,7,11,12結果はこちら

◆【2019年度 SCOPE1,2】 温室効果ガス排出量は減った?

◆ 2020年3月 環境省 「中小企業版SBT 再エネ100%支援事業」結果公開

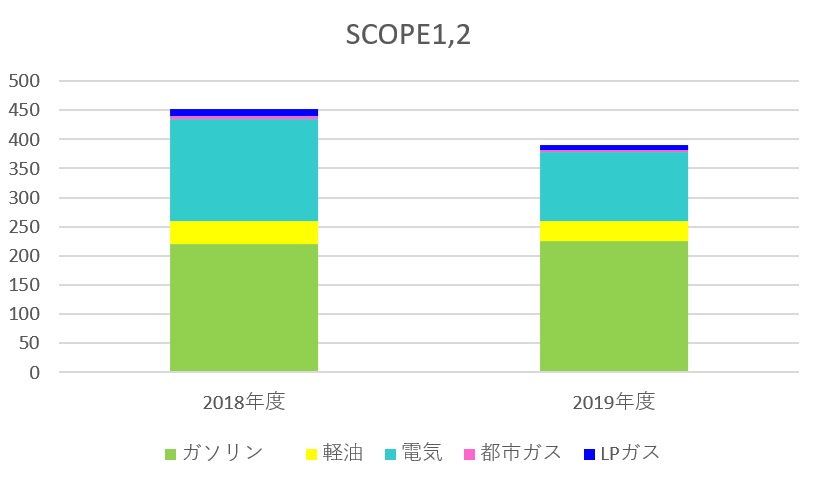

2019年3月に2018年度のSCOPE1,2,3の算定をし、環境省及び弊社のエコトピックにて結果をご報告させていただきました。2019年度のSCOPE1,2,3の算定も同じ方法で算定をする予定です。

今回はSCOPE1,2についてまとめましたので、ご報告いたします。

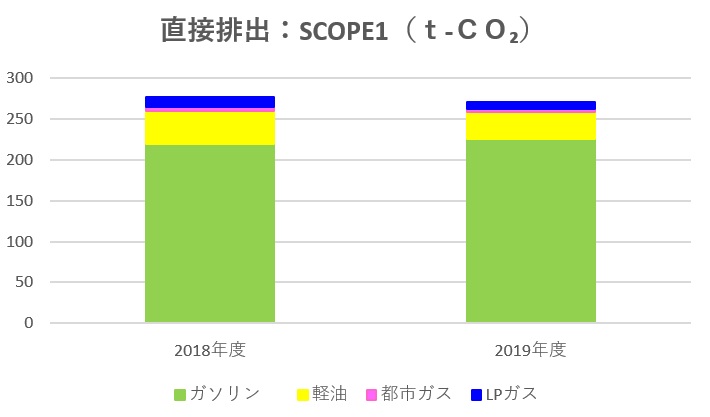

企業の温室効果ガス直接排出である、ガソリン、都市ガス、LPGについて、2019年度の結果をまとめたところ、昨年とほぼ変わらずの【 271.3 CO₂-t/年 】となり、前年比98%、約2%の削減でした。

SCOPE1については、特に削減の対策をしていませんでした。売上の増加があっても、影響が限定的であることがわかりました。

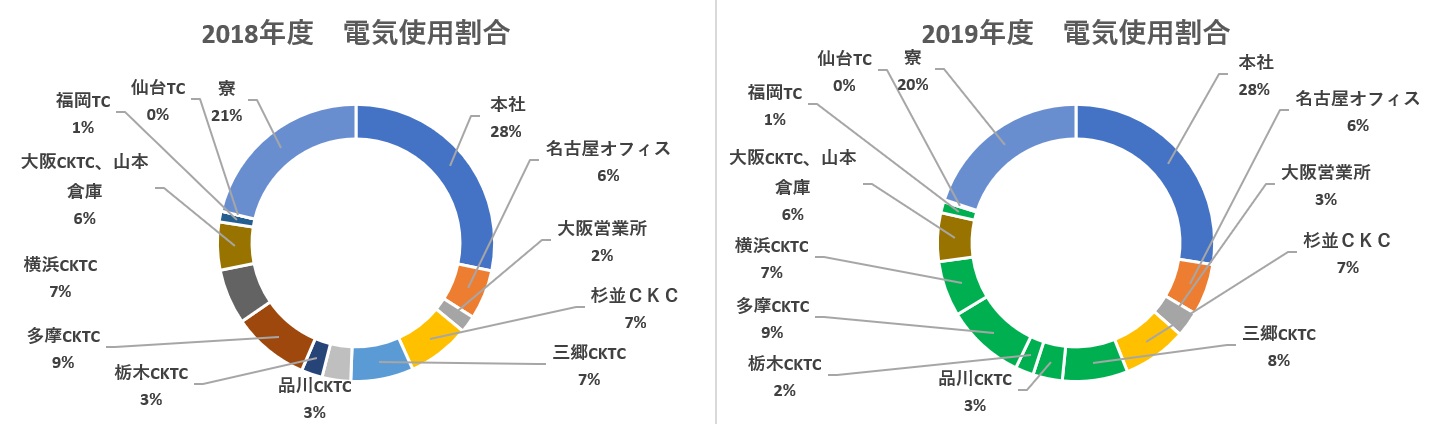

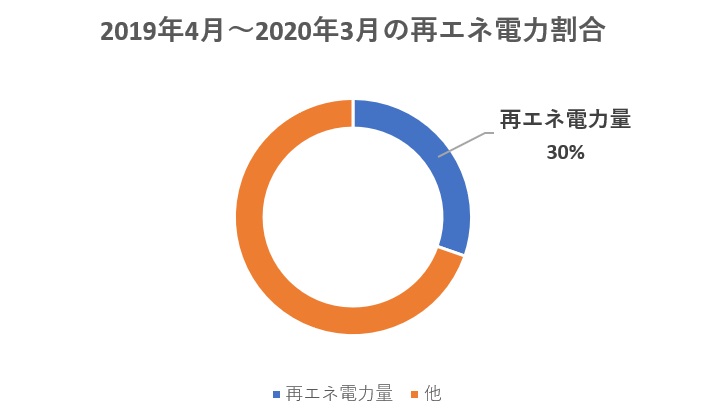

企業の温室効果ガス間接排出である電力使用に伴う排出については、6拠点の再エネ化で電気使用量の30%を、温室効果ガス排出0にできたことが大きく影響し、その他の削減分も合わせて【 116.8 CO₂-t/年 】となり、前年比66.9%、33.1%の削減をすることができました。

※2019年の円グラフの緑色が再エネ電力に切り替えた拠点です。

2019年度(2019年3月~2020年2月)の弊社のSCOPE1,2 の結果は【 388.1 CO₂-t/年 】前年比86%となり、14%削減できました。

この結果は、SBT水準の目標に対して、順調に削減できていることがわかりました。

新たに仙台TCの再生可能エネルギー100%切り替えが決まり、手続きを終えました。小さな拠点なので、削減率に大きな変化はありませんが、これからも科学に基づく計画的な温室効果ガス排出削減に向け、取り組みを進めてまいります。

昨年度、環境省の中小企業向けSBT・再エネ100%目標設定支援事業を受け、SCOPE1,2の算定をしましたが、今回は自社で算定することができました。

弊社の管理部が必要なデータを記録する仕組みを作ってくれたおかげで、比較的スムーズに集計を進めることができました。SCOPE3については現在データを収集している段階なので、集計、算定ができましたら、ご報告いたします。

◆【2019年度 SCOPE3】 カテゴリー1,2,3,4,5 算定結果!

◆【2019年度 SCOPE3】 カテゴリー6,7,11,12 算定結果!

◆【中小企業向けSBT認定 目標設定レター】どうやって出す?お手伝いします。

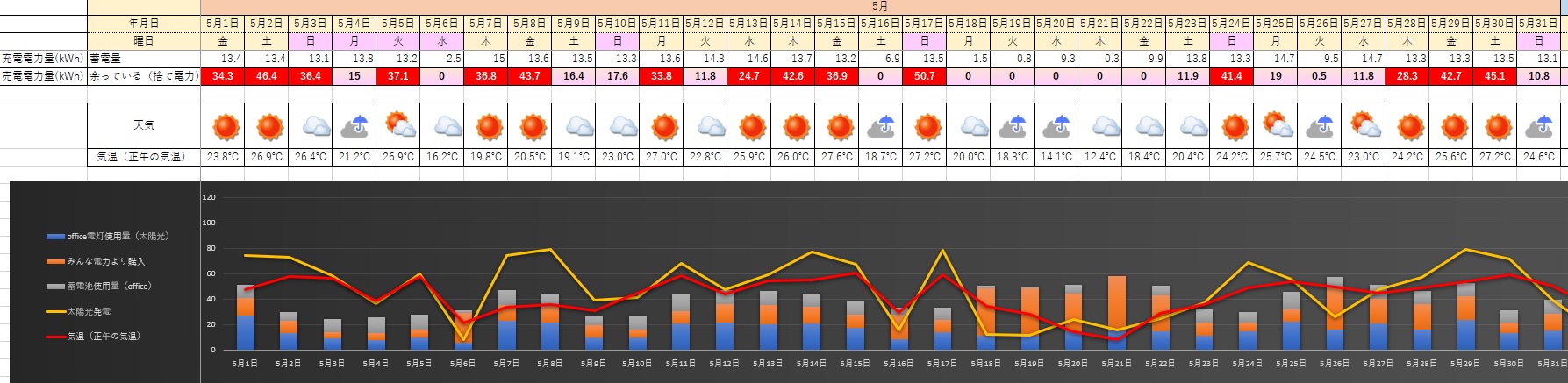

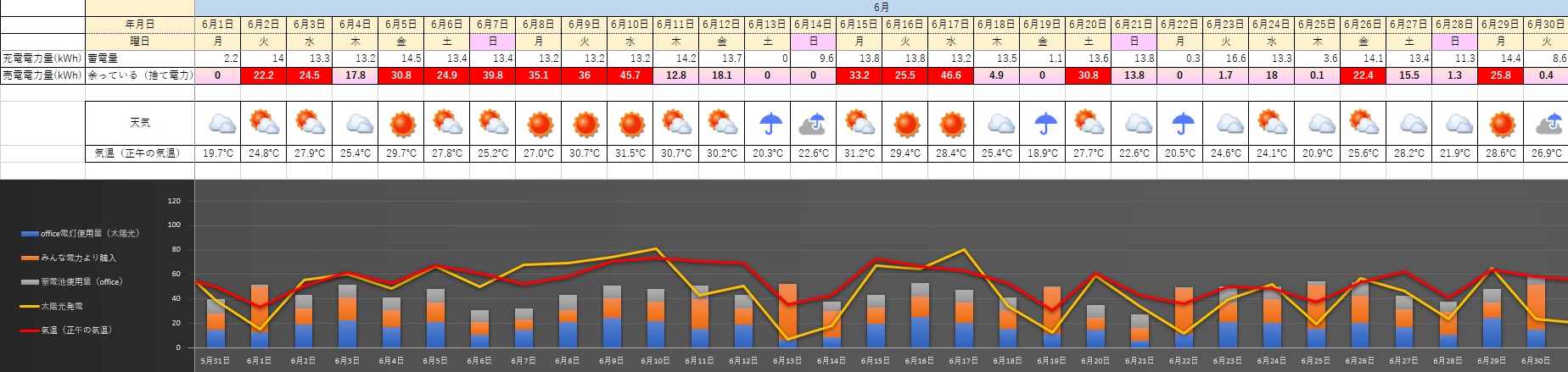

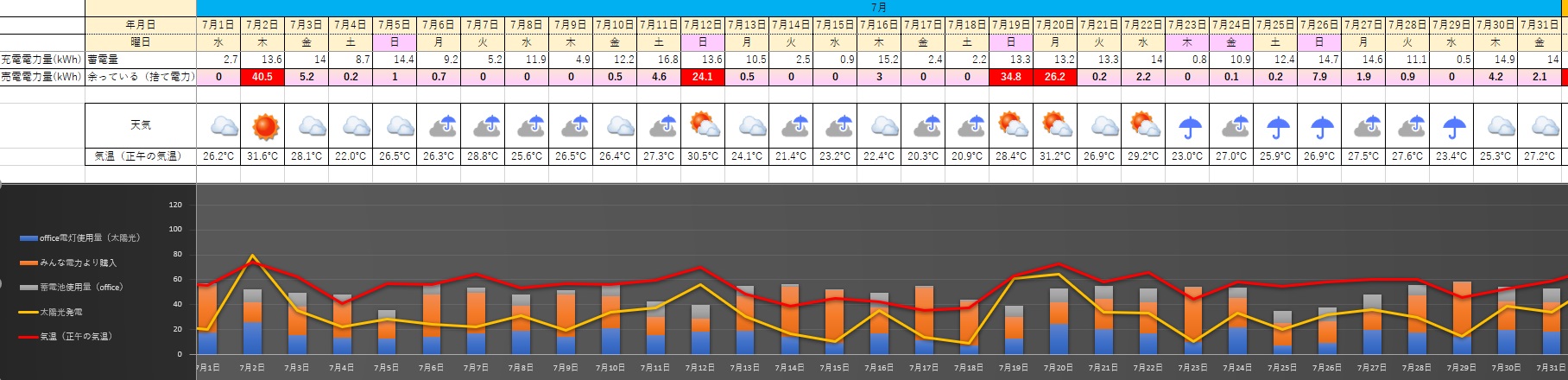

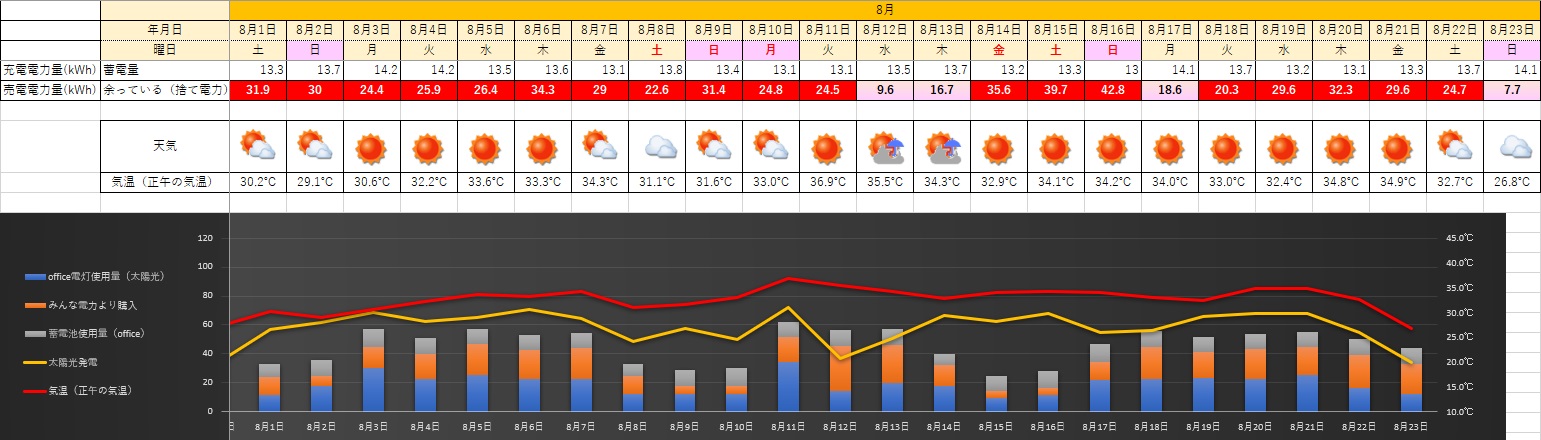

弊社の三郷CKTCの屋根に設置された太陽光発電(12,21kwh)の2020年5月から8月までの発電状況をまとめました。

グラフが見にくいのですが、5月全体の天気と発電量の関係性が見て取れます。晴れているときは太陽光発電量が電気使用量をカバーしていることがわかります。また、雨や曇りの日は発電量が落ちること、そして5月はどの程度の発電割合で推移していたのかがわかります。

6月の30日あるうち、太陽光発電が余らなかった日は5日間しかありませんでした。ちなみに5月は7日間、7月はあれだけ雨や曇りが続いていても10日間、8月に至っては、0日間で、毎日余っていました。

今年の夏は、特に7月のほとんどが雨か曇りでした。過ごしやすい反面、太陽光発電量については、発電量の伸び悩みが予想されました。

結果を見ると、やはり、晴れた日に比べると、曇りや雨の日の発電量は落ち込みました。ただ、弊社が設置した太陽光パネルは、曇りでも発電能力が強いことが特徴とされていました。確かに、曇りや雨でも一定量発電していることがわかりました。

8月は晴れる日も増え、2月下旬から設置した太陽光発電は、蓄電池の力も借りることで、オフィスで使用する電灯電力の大半を賄うことができました。

※みんな電力さんの再生可能エネルギー100%電力を使用している時間帯は主に夜間となっています。

◆グラフの詳細はこちら:三郷CKTC太陽光発電状況 5月~8月

晴れた日は、使用電力より発電量が上回っているので、現状余ってしまっていました。この余った電力を利用すれば、ルームエアコン1台位の余力があることがわかりました。※ルームエアコン 2.5kw×8時間=20kwh

蓄電池を追加すれば、発電した電気を有効利用することが可能ですが、コストパフォーマンスが合わない為、見合わせています。

オフィスに使用している電力は、電灯電力と動力電力があります。太陽光発電は電灯電力しか利用できないので、動力電力を使用している3台の業務用エアコンは、みんな電力さんの再エネ100%電力を使用しています。

この動力電力を使う業務用エアコンを、仮に1台止めて、太陽光発電電力である電灯電力で動くルームエアコンを運転すれば、快適なオフィスを保ちつつ、動力電力の使用量を減らすことができると考えられます。これにより、節電、節約につながりそうです。

(どちらも再生可能エネルギーなので、温室効果ガスの排出量に増減はありません)

◆66枚の太陽光発電、発電量と利用状況!

◆【中小企業経営強化税制】を活用して太陽光発電と蓄電池を設置!

◆太陽光の余剰電力、有効に使えてますか?Power to Gas (P2G) ~水素を活用した余剰エネルギーの有効利用~

◆2019年6月 再生可能エネルギー100%電力に切り替え!!

◆2020年4月 RE Action参加

厚生労働省の第2次補正予算「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」は、4つに分類(慰労金、介護分野、感染拡大防止等支援事業、障害分野)されています。

そのうちの 感染拡大防止等支援事業及び介護分野について、院内感染拡大防止を目的とする医療機関、薬局などの対策費用の補助が行われます。

| 補助基準額 |

|---|

| 病院 | 200万円+5万円×病床数 |

| 有床診療所(医科/歯科) | 200万円 |

| 無床診療所(医科/歯科) | 100万円 |

| 薬局/訪問看護ステーション/助産所 | 70万円 |

※救急、周産期、小児医療機関に対する支援金と重複して補助は受けられません。

(別途、設備整備の支援金はある)

※薬局の対象については、保険薬局が対象となります。

医療機関コードごとに申請が可能です。

※令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となります。

支出済みの費用に合わせ、申請後発生が見込まれる費用も併せて概算額で申請可能です。

| 申請期間 |

|---|

各都道府県に確認

| 申請の流れ |

|---|

| 取り組み例 |

|---|

目次

ご紹介させていただきます。

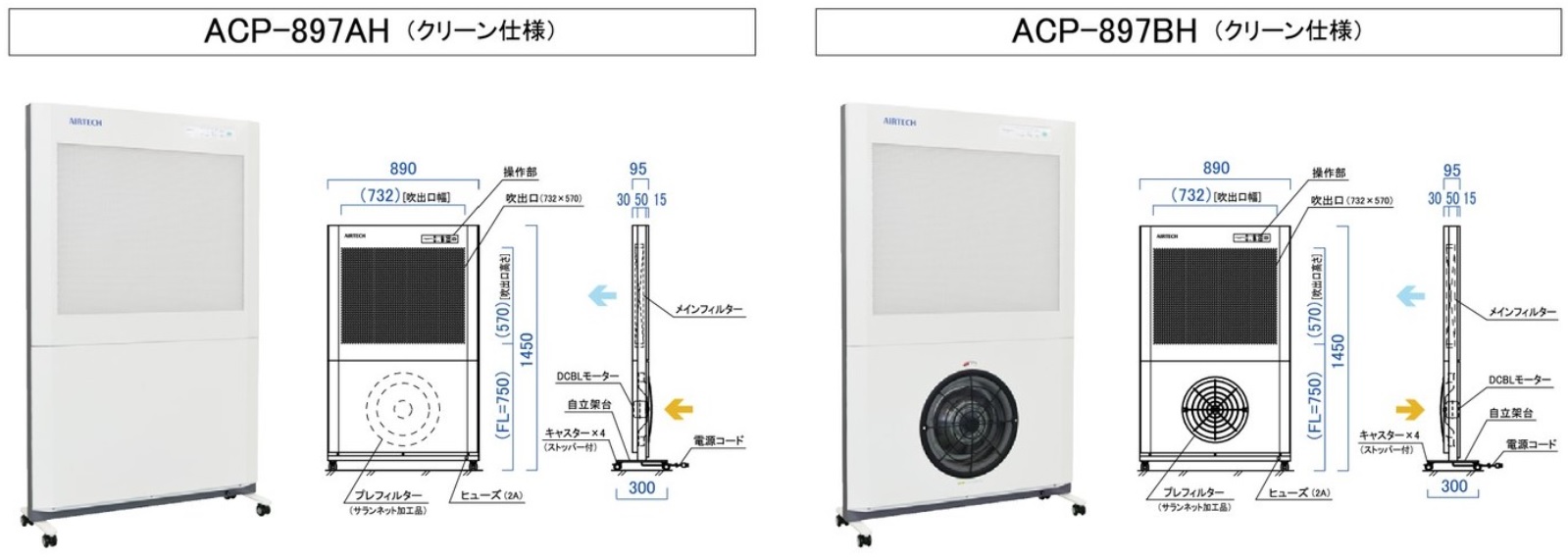

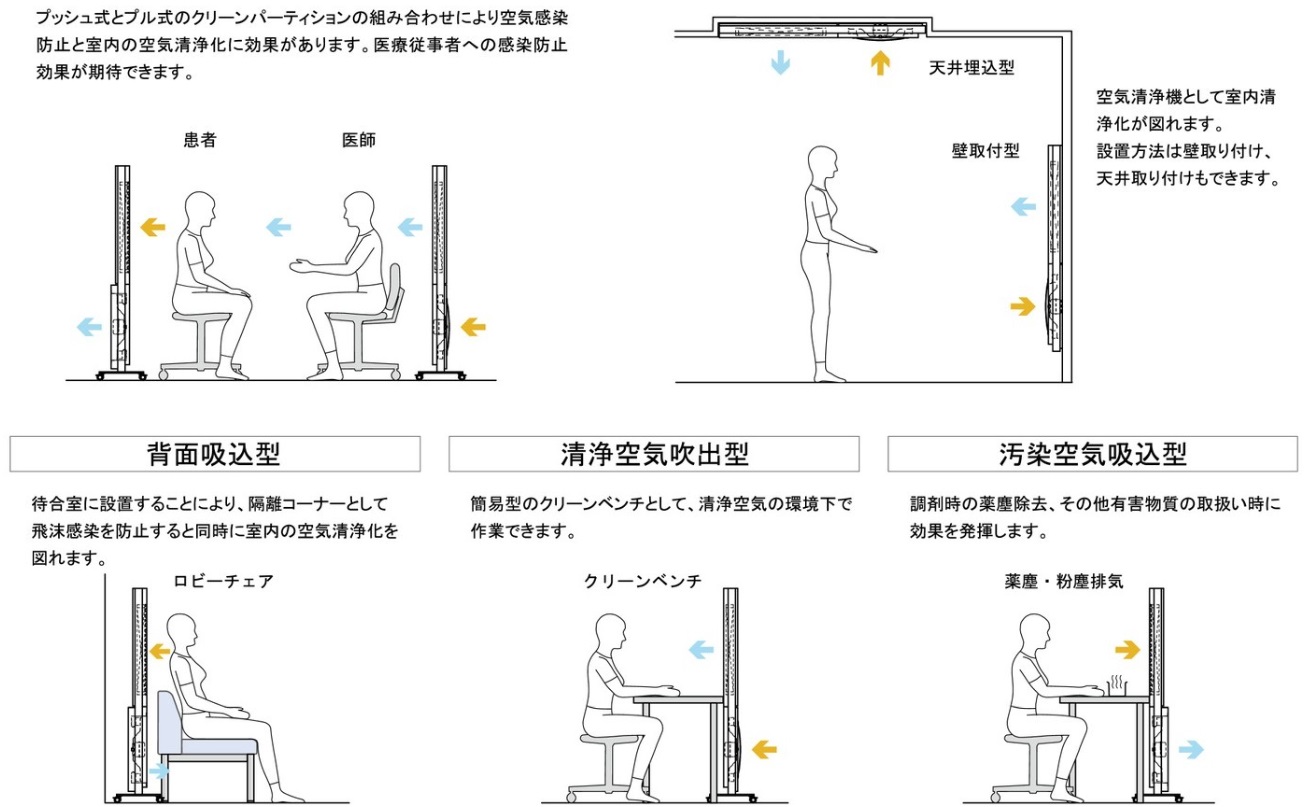

超薄型パーテーションタイプのHEPAフィルター付き空気清浄機(AC100V電源で使用可能)

クリーン仕様(AH、BH)と汚染除去仕様(CH、DH)があり、気流を生み出します。

クリーンパーティションについて、こちらもご参考にしてください。

【工事不要】【移動も簡単】【補助金対象】簡易陰圧装置、パーティションタイプのご紹介

診療や検体採取場所の飛沫飛散防止用として容易に設置が可能です。クリーンパーテーションとの組み合わせで陰圧/陽圧エリアを作ることができます。

また、クリーンパーテーションを推奨位置へ設置しやすくなります。

陰圧エリアもしくは陽圧エリアのみの制作も可能です。

医療従事者が患者の飛沫に接触せず検体を採取することができます。

| BHC-1310ⅡA2 | 気流制御で作業面の汚染空気漏洩防止ができます。医療従事者の保護、清掃空気の供給による無菌作業が行える装置です。 クリーンベンチでは取り扱うことができない病原体やウイルスなどを取り扱うことができます。 全面シャッター開口250㎜(業界最高クラス)で使いやすい設計となっています。 情報が把握しやすいタッチ式操作パネル搭載です。※写真は足元カバー付き(オプション)です。 |

|---|

| BHC-T701ⅡA2 | コンパクトなので、狭いスペースにも設置でき、専用排気フードを使った室外排気仕様も対応可能です。 |

|---|

-300x259.jpg)

病室や待合室への設置、汚染物の各利用用途なそ、感染の恐れがある場所の緊急使用にも適したセルフセッティング式の陰圧ブースです。

組み立て解体が簡単に行える組立キット式で、ブース内の空気はHEPAフィルターを介して排気されます。(AC100V電源使用可能)

陰圧ブース(セルフセッティング式)と同様の用途に仕様する折り畳み式の陰圧ブースです。

フレームは広げるだけで設営ができ、ブース内の空気はHEPAフィルターを介して排気されます。(AC100V電源使用可能)

使用しないときの保管場所に配慮した商品です。

ビニールフードとクリーンパーテーションの組み合わせにより、陰圧/陽圧エリアを区画できます。

陰圧エリアはウイルスの拡散を防止します。

陽圧エリアは清掃空気にて陽圧を保ち、汚染物質の流入を防ぎます。

設置場所に応じてサイズ選定ができます。

ストレッチャー用の陰圧フード(ソフトフードタイプ)です。

フード内の空気はHEPAフィルターを介して排気され、陰圧を維持します。

未使用時はコンパクトに収納ができます。

対象のストレッチャーに簡単に取り付けることができます。

病室や診察室など感染の恐れがある場所の、簡易的な隔離用商品です。

患者の半身のみ覆うタイプの陰圧フードです。

フード内の空気はHEPAフィルターを介して排気され、キャスター付きで移動も容易です。

痰の採取時に飛沫の拡散を防ぐ陰圧ブースです。

設置するだけで一般室と採痰スペースに分けることができます。

ブース内の空気はHEPAフィルターを介して排気され陰圧を維持します。(AC100V使用可能)

既設の部屋に設置することで、陰圧化と室内清浄化が可能です。室内給気、排気共にHEPAフィルターでろ過されます。(AC100Vで使用可能)

◆簡易陰圧装置については別の商品も取り扱っています。

詳しくはこちらをご覧ください。

【コロナ感染 暴露防止の簡易陰圧装置!】

◆クリーンブースについては、別の商品も取り扱っております。

詳しくはこちらをご覧ください。

【簡易陰圧装置(診療用隔離装置) 「陰圧クリーンブース」とは?!】

こちらもご覧ください。

・【介護施設向け】10/10補助の簡易陰圧装置!都道府県ごとに申請条件はどう違うの!?

エアハンドリングユニット、ファンコイルユニット、全熱交換機等のフロン排出抑制法における法定点検義務はあるのでしょうか?弊社の見解をご紹介します。

目次

エアハンドリングユニット(Air Handling Unit)とは、劇場やホール、大型ショッピングモール、図書館など、人の出入りが多い大型施設で使用されることが多い、大きな室内機のような装置です。

多くの場合、建物の一か所に設置(セントラル空調)されており、温水、冷水、蒸気を利用して建物全体に温度、湿度を調節した空気を供給します。

冷温水コイル・加湿器・ドレンパン・送風機・エアフィルタから構成され、通常の業務用エアコン室外機やチラー、クーリングタワーといった外部熱源設備とセットで使用されます。

エアハンドリングユニットは、どんな外部熱源設備とつなげるか、でフロン排出抑制法における法定点検義務が発生するかが違ってきます。

チラーは冷媒を利用して水や各種液体の温度を調節し、エアハンドリングユニットに送ります。そのため、チラー自体は簡易点検が必要です。(定格出力が7.5kw以上の場合は定期点検も必要)

一方、チラーから温度調節された水や各種液体が送られてくるだけのエアハンドリングユニットについては、法定点検義務は発生しません。

室外機を循環する冷媒は、室外機につながったエアハンドリングユニット内部にも流れます。そのため、簡易点検及び室外機の定格出力が7.5kw以上の場合は定期点検の義務が発生します。

このように、エアハンドリングユニットのフロン排出抑制法における法定点検義務は、外部熱源設備に何を使用しているかによって変わってきます。

※クーリングタワーにつながっている場合、冷媒は使用しない為、法定点検義務はありません。

◆チラー(冷却水循環装置)とは

水や各種液体の温度を調節し循環させる機器です。

温度を一定に保つための装置での総称で、チラーユニット、チリングユニット、チラーとも呼ばれます。チラー内部は、冷媒が循環する冷凍サイクルと冷水を循環する水回路があり、冷媒の冷却方式として空冷式と水冷式があります。冷却に使用することが多いですが、温めることができる機器もあります。

◆クーリングタワー(冷却塔)とは、

水が蒸発する気化熱を利用して水を冷却する装置です。

ファンコイルユニット自体には、水が利用されており、冷媒は使われていない為、点検義務はありません。

ただ、冷水、温水を作っている熱源機器(チラー等)には冷媒が使用されているものもあり、簡易点検が必要で、定格出力7.5kw以上の場合は定期点検も必要となります。

◆ファンコイルユニットとは

エアコンが冷媒を利用して温度、湿度調節しているのに対し、ファンコイルユニットは水を利用して温度、湿度調節しています。中央制御の設備ですが、部屋ごとにON,OFFや温度設定は可能です。

全熱交換器の多くは、冷媒が使われていないため、点検義務対象外です。

ただ、冷媒を使用している全熱交換器もあります。その場合は、簡易点検の必要があり、室外機の定格出力が7.5kw以上の場合は、定期点検も必要です。

全熱交換器が冷媒を使っているかどうかは、型式を確認すればわかります。ただ、全熱交換器は天井裏に埋め込まれている場合が多く、型式の確認は目視では難しいです。確認の必要性がある場合は、施工会社にご確認ください。

◆全熱交換機とは

換気によって失われる空調エネルギーの全熱(顕熱=温度と潜熱=湿度)を交換し、回収する省エネルギー装置です。つまり換気によって排気される熱エネルギーの50~80%を回収再利用し、冷・暖房負荷を、20~30%削減できます。二酸化炭素総排出量の削減にもつながります。

フロン排出抑制法における点検義務は、冷媒を使用している全ての業務用機器に対して、簡易点検の義務があります。また、定格出力7.5kw以上の場合は、定期点検義務も生じます。

エアハンドリングユニットやファンコイルユニット、全熱交換器はいずれも、内部に冷媒が通っていなければ、フロン排出抑制法における法定点検義務はありません。ただ、冷媒を循環させている場合もあるため、お客様の設置状況により違ってきます。

確認方法は、メーカーや型式で施工業者に問い合わせをするか、導入時に作られている導入仕様書をご確認ください。メーカーや型式は、機械のどこかにシールがついているはずなので、そのシールをご確認ください。仕様書の所在が分からない場合はメーカーにお問い合わせください。

こうした機器の定期点検は弊社でも可能です。お気軽にお問い合わせください。

※この記事ではフロン排出抑制法における点検義務について記載させていただきましたが、ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)など、他の法律については網羅したものではございません。予めご了承ください。

◆簡易点検、定期点検の詳細はこちら

・業務用エアコンに点検義務があるってご存知ですか?

SDGsには「安全な水とトイレをみんなに(目標6)」という水をターゲットにした目標があります。日本は豊かな水源に恵まれており、その水のありがたさになかなか気づきにくいかもしれませんが、現代における世界的な水不足問題は深刻化しています。

今回は世界の水不足問題を背景に、見逃されがちな“ドレン排水”という小さな存在について注目してみました。

地球上にある水は割合にすると98%は海水で、生活や農業、工業で使用できる淡水はわずか2%。

水資源配分の問題等を巡って世界各地で水紛争が起きています。

(出典:国土交通省HP「水紛争」)

2011年には、41か国が水ストレスを経験しましたが、うち10か国では、再生可能な淡水が枯渇寸前となり、従来と異なる水源に頼らざるを得ない状態となっています。

干ばつの多発や砂漠化は、既にこうした動向に拍車をかけています。2050年までに、4人に1人以上が慢性的な水不足の影響を受ける可能性が高いと見られています。

(出典:国連開発計画(UNDP)駐日代表事務所「目標6:安全な水とトイレをみんなに」)

水需要は2000年から2050年の間に、主に製造業の工業用水(+400%)、発電(+140%)、生活用水(+30%)の増加により、全体で55%の増加が見込まれています。

2050年には、深刻な水不足に見舞われる河川流域の人口は、39 億人(世界人口の40%以上)となる可能性もあると予想されています。世界人口の約半分が水不足に陥るとされるこの予測を前に、できることはあるのでしょうか。

(出典:国土交通省HP「水需要と水ストレス」)

水不足問題を前に私たちができることは、限りある水資源を大切に使うことが前提にあると思います。

空調業者としてはぜひここでご紹介したいのが、ドレン排水の存在です。

エアコンで冷房や除湿(ドライ)運転をすると、室内機に吸い込んだ空気を熱交換して冷やす段階で、結露水が発生します。この結露水は排水として扱われるので、ドレン排水と言われています。水道水より水温が低いため、冷却効果が狙えます。ドレン排水の水質は、他の再利用水と比べて水質を悪化させる要因が少なく、再利用できる可能性が高いとみられています。

このドレン排水が実際に活用できる製品をご紹介します。

冷房使用時にドレン水が一定量になると、熱交換器に自動放流し、室外機を冷却する打ち水効果を狙った製品です。

室外機を冷却することで冷房効率が高まり、消費電力の低減、冷房コストの削減、CO2の発生減による環境保全などを実現します。

https://www.kyokutos.co.jp/Portals/0/resources/product/kankyo/enesukekun/j/index.html

エネ助くんの他にも、再利用化について調べてみると様々なところで活用されています。

例えば工場で排出されるドレン水(排温水)から熱を回収して蒸気を発生させ、工場の様々な蒸気加熱プロセスへ適用させている製品があります。

海外では、エアコンにウォーターポンプをつなぎ、ろ過してドレン排水を飲み水に変えるような製品まで存在しています。

ここでご紹介したものはいずれもドレン排水を捨てずに、無駄なくエネルギーとして活用しています。

今まで流し捨てていたものが新たな資源やエネルギーになるという可能性に素晴らしさを感じます。

今回取り上げたドレン排水の再利用化は、水資源の節減と、新たな水資源として活用できるという2つの見方をもっています。

日本には“もったいない”という独自の文化がありますが、こうしたもったいない精神を様々な分野で大切にすると、「捨てずに活用できるもの」というのが他にも見つけられるのかもしれません。

世界で掲げた目標に少しでも近づけるように、そして現代の豊かな生活を後世につなげていけるように、限りある資源を大切にしていきたいですね。

昨年度、弊社が活用した 【 環境省「中小企業等向けSBT・再エネ100%目標設定支援事業」、「SBT目標設定支援事業(大企業向け)」】の公募が令和2年7月27日から開始されました。

弊社はこの「中小企業等向けSBT・再エネ100%目標設定支援事業」のおかげで、脱炭素化へ会社の舵を切ることができ、自社の現在地を世界に通じる基準に照らし合わせて把握することができました。多くの企業様に知っていただき、ご活用いただけるよう、ご紹介させていださきます。

◆支援対象 :

SBT目標の設定を検討している大企業

◆支援内容 :

面談形式でのSBT目標設定支援

◆募集企業数:

20社程度

◆応募手続き:

応募を希望する企業は、「募集要項」を御確認のうえ「申請書」に必要事項を記入、押印いただき、令和2年8月28日(金)正午までに下記の提出先へ電子メールにて提出

<提出先>

・件名:【SBT目標設定支援応募申請】 応募企業名

・宛先:scm@mizuho-ir.co.jp (SBT設定支援事務局(みずほ情報総研㈱))

◆支援対象 :

気候変動対策に意欲がある中小企業

◆支援内容 :

面談形式での現状の確認及び温室効果ガス削減の中長期の目標設定に対する助言、再エネ導入に関する助言。

◆募集企業数:

20社程度

◆応募手続き:

応募を希望する企業は、「募集要項」を御確認のうえ「申請書」に必要事項を記入、押印いただき、令和2年8月28日(金)正午までに下記の提出先へ電子メールにて提出

<提出先>

・件名:【中小企業等向けSBT・再エネ100%目標設定支援応募申請】応募企業名

・宛先:info@wastebox.net

(中小企業等向けSBT・再エネ100%目標設定支援事業事務局((株)ウェイストボックス))

◆詳しい【募集要項】、【申請書】はこちら:環境省 SBT目標設定支援事業参加企業等募集について

◆エコ・プランのSCOPE1,2,3算定の詳細はこちら 【SBT SCOPE1,2,3 算定に挑戦! まとめ】

弊社は全国の事業所、サービス拠点にて使用する電力を【2030年までに100%再生可能エネルギーにする】ことを目指しています。

2019年6月に12拠点中6拠点再生可能エネルギーに切り替えました。2020年2月には三郷CKTCに太陽光発電と蓄電池を設置し、現在は仙台TCの再エネ化を進めています。

2020年7月、再エネ100%を目指す組織の枠組み【 RE Action 】に、昨年度の再エネ率は30%という報告をさせていただきました。

今後も取り組みを進めてまいります。

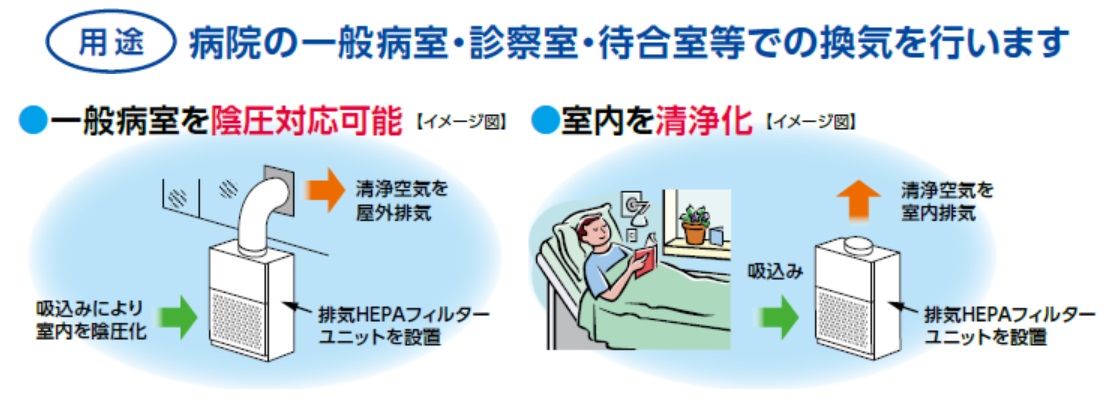

病院の感染病室、診察室、待合室に、簡易的に設置できる陰圧装置「排気HEPAフィルターユニット」の販売をさせていただくことになりました。

排気HEPAフィルターユニットは、室内の空気を取り込んでHEPAフィルタで処理し、屋外に排気する装置です。部屋の圧力が陰圧(負圧)になるので、空気感染、飛沫感染の可能性がある病原体等を室外に漏洩することを防ぎます。

◆クリーンルーム用としては使用できません。

◆また屋外排気と室内排気は併用できません。

CDC(アメリカ疾病予防管理センター)ガイドラインでは、ダクト接続による屋外排気で廊下との室内気圧差を-2.5Pa以下に設定することが推奨されています。

換気をしたくて窓を開けても、風通しが悪く風が入ってこない場所や、窓がない部屋に取り付けることができます。それにより、一般病棟を陰圧にすることができます。(屋外排気)

また、室内に置いておくだけでも、室内の空気を吸気し、HEPAフィルターで処理し、室内に戻すことで、部屋の空気を浄化することができます。

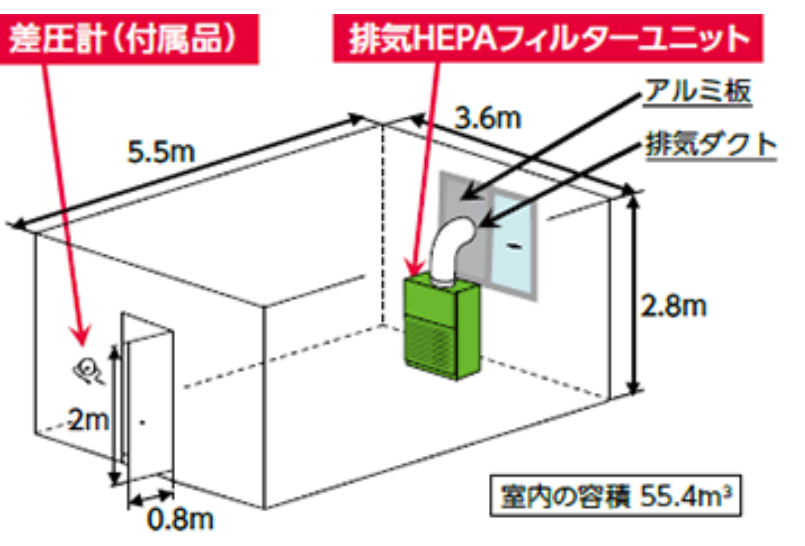

「排気HEPAフィルターユニット(本体)」と「差圧計(付属品)」 を部屋に設置し、排気ダクト工事を行うことで設置できます。本体の差圧計でHEPAフィルターの目詰まり管理が可能です。

【簡易陰圧装置の設置前の確認事項】

設置前には、廊下に対する室内圧力の差が0Pa以下であることを確認ください。

本機器の導入により、一般室を入院個室や診察室等として使用する場合は「病院空調設備の設計・管理指針(HEAS-02-2013)」の最小風量の目安(6回/h)を満足できるよう設置部屋の容積に合わせた、排気HEPAフィルターユニットの台数を選定ください。

こちらもご覧ください。

・【医療機関・薬局向け】第2次補正予算対象 感染症対策商品のご紹介!

・【介護施設向け】10/10補助の簡易陰圧装置!都道府県ごとに申請条件はどう違うの!?

・【簡易陰圧装置(診療用隔離装置) 「陰圧クリーンブース」とは?!】

・【工事不要】【移動も簡単】【補助金対象】簡易陰圧装置、パーティションタイプのご紹介

◆詳しくはお問い合わせフォームからお願い致します。

クリーンブースは新型コロナウイルスへの対応のために、病院を始め、イベント施設や大規模会場等、様々なところで活躍しています。

一般的なクリーンブースは、密閉性やクリーンブースの外へ排気される空気については、十分対応できていないものがほとんどでした。今回、そうした不安を解決できる「陰圧クリーンブース」をご紹介します。

◆クリーンブース:ビニールシートや樹脂パネルなどで囲われた局所的な空間

部分ごとにモジュール化し組み立てしやすくなっています。組み立て所要時間は約4時間です。解体後の再組み立ても可能なので、設置場所の変更ができます。

設置環境にもよりますが、ブース内の圧力を-5Pa~-15Paに維持しながら、HEPA(High EfficiencyParticulate Air)フィルターを通してブース内に空気を取り込みます。

排気の際も、HEPAフィルターを二重で通す仕組みになっているため、空気は厳密にろ過されます。

ブース内を陰圧にするだけでなく、医療関係者への配慮として天井面からHEPA(High Efficiency Particulate Air)フィルターを介した空気を導入しています。

| 項目 | 仕様 |

| 外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) | 5,500×4,000×2,380(室内天井高2,120) |

| 循環回数 | 20回/h |

| 室内圧力 | -5Pa 以下 |

| 気流 | ワンパス方式(乱流) |

| FFU(ファン付フィルターユニット) | 給気用2台、排気用2台 |

| 騒音 | 60dB以下(参考値) |

| 電源仕様 (最大容量) | 単相 AC100V~240V (50/60Hz) (最大60A) |

| 施工時間 | 3~6時間/台 |

| 海外対応について | UL対応部品を使用 |

こちらもご覧ください。

・【医療機関・薬局向け】第2次補正予算対象 感染症対策商品のご紹介!

・【介護施設向け】10/10補助の簡易陰圧装置!都道府県ごとに申請条件はどう違うの!?

・【コロナ感染 暴露防止の簡易陰圧装置!】

◆お問い合わせは下記のフォーマットからお願い致します。

弊社は一部の拠点で内視鏡スコープを導入しました。

業務用エアコンのドレン配管やダクトなどの管に何かが詰まっている可能性がある際、中に内視鏡スコープを挿入し、何がどこに詰まっているのか確認することができます。

詰まった異物が何かが分かれば、再発防止の対策を立てることができます。異物を取り出せる場合もございます。気になっている管がございましたら、ご相談ください。

昨今の新型コロナウイルス対策では、多くのオフィスや商業施設、学校や病院等で、殺菌、消毒液の手配や設置、詰め替えなどに手間と時間を費やしているのではないでしょうか。

弊社のお客様の中にもそうしたお悩みを抱える方が多くいらっしゃいました。そこで、解決につながる商品を、今回ご紹介させていただきます。

目次

「バイオプロテクトシステム90」

日本でいう環境省と同様の行政機関、アメリカにおいて抗菌剤・殺菌剤はEPAの規制を受けます。EPAに物質登録を行い認可を受けるには、化学物質の安全性や環境リスク評価をクリアする必要があります。

その基準は米国食品医薬品局(FDA)と同様に非常に高い基準を求められています。2020年3月8日には新型コロナウィルスの消毒に有効な一般洗剤等の公表を行っています。

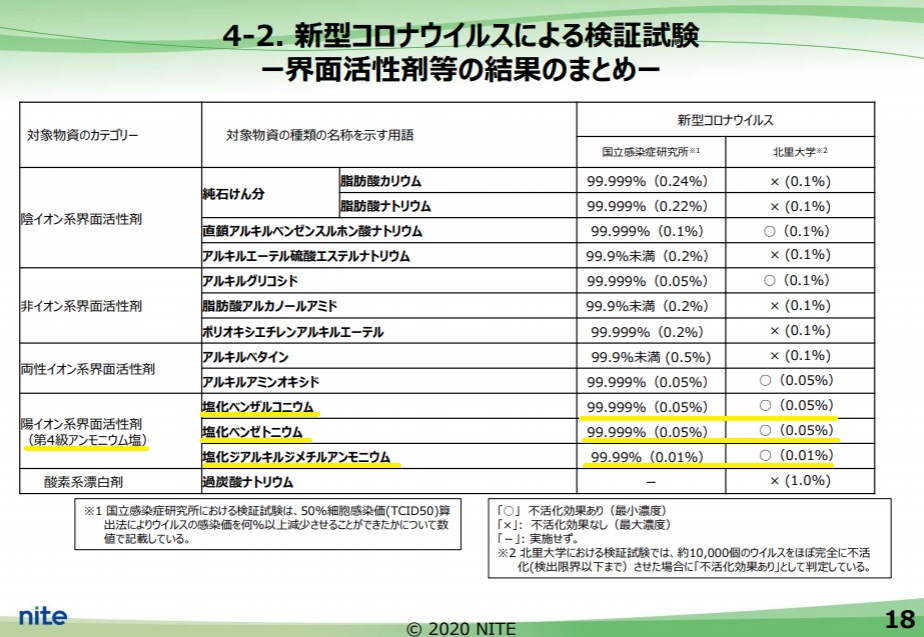

これに倣って日本国内でもNITEが消毒に使える一般洗剤などを公表しています。

経済産業省などと連携した独立行政法人。各種法令等に照らし合わせて技術的な評価や審査を実施する機関です。民間の製品技術評価機関等が適正な体制を確保できているかどうか審査し認定等を行っている機関でもあります。

また、新技術を世界に広めるために国際標準化の推進等を行っています。米環境保護庁(EPA)に倣って、新型コロナウイルスに有効な消毒剤の検証を行い公表して世間でも名前を聞くようになりました。

新型コロナウイルスに対する代替消毒方法の有効性評価(最終報告)から抜粋した資料が下記になります。

この中で「塩化ジアルキルジメチルアンモニウム」は、「バイオプロテクトDP」の主剤である「第4級アンモニウム塩」の中に規定の数値以上に多く含まれています。

これらは家庭用洗剤やシャンプー、リンス、薬用せっけん等にも含まれる成分でもあります。

◆参照:nite 新型コロナウイルスに対する代替消毒方法の有効性評価(最終報告)より

バイオプロテクト90の効果持続性はおよそ90日間です。

塗布する下地素材については高い汎用性を持っており、繊維物質、木材、プラスチック素材、その他金属など」一般生活に使われているほとんどどんな素材でも塗布することが可能です。

もともとカーペットなどの繊維素材に塗布する目的で開発されたこともあり、繊維製品であれば製品寿命の間効果を発揮します。※ 繊維の種類により異なる結果になることがあります。

バイオプロテクト90システムの施工料金については、お見積りにて提示させていただきます。詳しくはお問い合わせください。

なお、こちらの商品は、施工代理店である株式会社クリンテック様と協力して、弊社が販売元となり、広く皆様に知っていただき、ご利用いただけるよう、ご紹介している商品となっております。

◆お問い合わせはこちらからお願い致します。

下記について当てはまる、という方はご覧ください。

以下が、省エネ診断を無料で行っている補助団体です。

| 団体名 | 対象 | 時期 |

| 省エネルギーセンター | 全国 | 随時受付 |

| 環境共創イニシアチブ | 全国 | 2020年8月頃~ |

| 低炭素エネルギー技術事業組合 | 全国 | 2020/5/7~2020/6/30 |

| クール・ネット東京 | 東京都の事業所 | 随時受付 |

| 新宿区 | 新宿区の事業所 | 2020/5/25~2020/2/12 |

| 神奈川県 | 神奈川県の事業所 | 随時受付(予算内の先着順) |

| 埼玉県 | 埼玉県の事業所 | 2020/5/11~2020/12/18 |

| 茨城県 | 茨城県の事業所 | 2021/2/28まで |

| 栃木県 | 栃木県の事業所 | 2020年7月中に今年度の実施の有無が確定予定 |

| 群馬県 | 群馬県の事業所 | 随時受付 |

御社の設備を省エネの専門家が見て診断し、省エネ出来るポイントを報告書で提出して貰えます。

お金を掛けて設備更新する内容だけでなく、お金を掛けない運用改善についても教えて貰えます。

各自治体が省エネや脱炭素を推進するために実施しているものなので無料となっています。

下記のような理由から受診される企業が多くなっています。

無料で受けられる省エネ診断をうまく活用すれば、賢く省エネや設備投資をすることができます。

様々な自治体の省エネ診断がありますので、詳しくは各自治体に問い合わせてみてください。

どの省エネ診断がいいの?など、ご不明な点やご質問があれば弊社にお問い合わせください。

東日本営業部 竹下

お電話でのお問い合わせ

0120-39-6366

[日本全国365日24時間受付可能]

フォームからのお問い合わせ