未設定 none

皆さんは、【カーボンニュートラル】や【カーボンゼロ】などの用語の区別ができていますか?

最近、新聞やニュースなどでカーボンニュートラル、カーボンネガティブ、カーボンネットゼロなど、脱炭素化の取り組みに対して、様々な表現がされています。それらの言葉に定義や使い分けがあるのでしょうか。

今回は、それぞれの言葉の意味と重要性について解説いたします。

目次

まず、使用される機会の多い「カーボンニュートラル」という言葉について説明します。

カーボンニュートラルは、二酸化炭素の排出を全体としてゼロにする、という意味です。

「排出を全体としてゼロにする」というのは、CO₂の排出量から、森林などによる吸収量を差し引いたものをゼロにする、ということを意味します。

また、企業や自治体などがカーボンニュートラルを目指す場合は、二酸化炭素をできるだけ削減する努力をし、その上でやむを得ず排出してしまった排出量を、排出権の購入などによって埋め合わせることが多いです。

カーボンニュートラルと同じような意味で、カーボンネットゼロ、カーボンゼロ、ゼロカーボンなどの言葉が使われることがあります。

これらの言葉の定義や使い方は、団体などによって違いがあり、統一されていないというのが実状です。

そこで、環境省の方に、これらの言葉の意味の違いや使いわけについて伺いました。

Q:【カーボンニュートラル】や【ネットゼロ】の意味は違いますか?場面によって使いわけていますか?

A:明確な区別や、使いわけはしていません。

Q:【カーボンニュートラル】や【ネットゼロ】を違う意味として捉えている団体もありますが、それに関してはどう思いますか?

A:確かに、【カーボンニュートラル】と【ネットゼロ】は完全にはイコールではないような気もします。企業が目標を掲げるときには、【ネットゼロ】という言葉が使われることが多い印象もあります。

Q:今後これらの用語の定義づけ、使いわけをする予定はありますか?

A:色々な用語を使っていると混乱を招きやすいので、わかりやすさの意味では統一すべきかもしれない、と考えます。実際、英語では、【カーボンニュートラル】という言葉はあまり使われず、【ネットゼロ】という言葉が使われることが多いです。

Q:昨年の菅総理の2050年排出実質ゼロ宣言は、2050年【カーボンニュートラル】、2050年【ネットゼロ】、2050年脱炭素宣言など様々な形で表現されていますが、どの表現が正しいのでしょうか。

A:環境省は、「2050年カーボンニュートラル」と表現しています。「2050年カーボンニュートラル」は、メタンやフロンなどの温室効果ガス全体に関して森林などの吸収を差し引いてゼロにすることです。

【カーボンニュートラル】は、厳密には二酸化炭素の排出を全体としてゼロにするという意味なので、少し誤解を招きやすいかもしれません。

このように、環境省はこれらの用語を特に区別していません。

カーボンニュートラル、カーボンネットゼロなどは特に断りがない限り、同じ意味として捉えても良いと思われます。

※2050年カーボンニュートラルのように、「カーボン」を含む用語は、二酸化炭素に限らず、温室効果ガス全体を表すこともしばしばあります。

※【ゼロエミッション】という言葉も、人間活動による廃棄物を限りなく0に近づける意味合いで使われることが多いですが、「環境に負荷をかける物質=温室効果ガス」、という解釈で、温室効果ガスを削減する際に使われることがあるようです。

参考:経産省 「ゼロエミ・チャレンジ」

■改正された温対法に記載された【脱炭素社会】とは

「人の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出量と吸収作用の保全及び強化により吸収される温室効果ガスの吸収量との間の均衡が保たれた社会をいう。」※温対法 第2条の2 より抜粋

オフセットとは、英語で「差引き勘定する、相殺する」などの意味を持つ言葉です。

「カーボンオフセット」は、この言葉に基づいて、企業や自治体などが、自ら排出した二酸化炭素を、森林吸収や他で削減した分で相殺しよう、という考え方(取り組み)です。

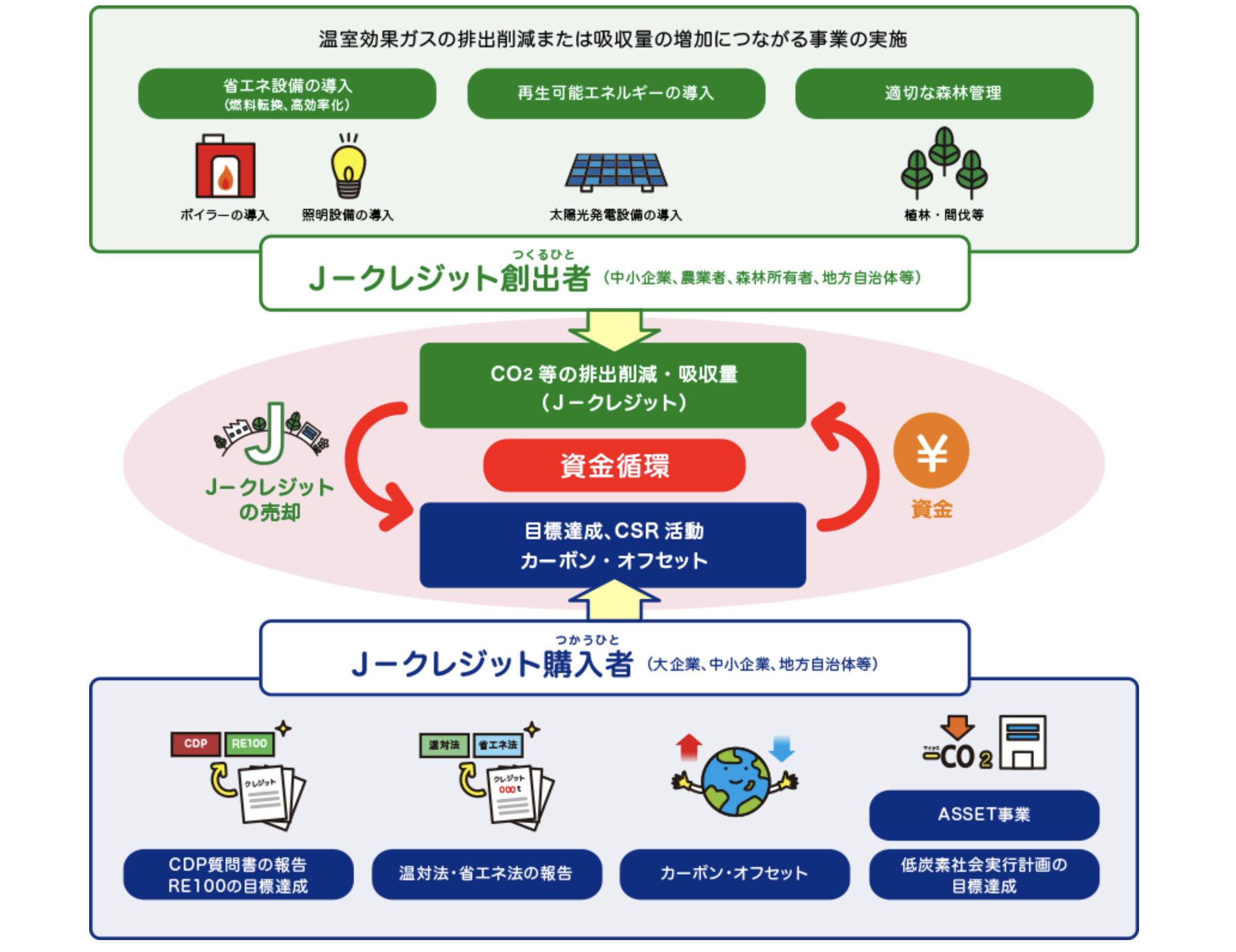

カーボンオフセットの特徴は「クレジット」というものを導入していることです。

クレジットは、カーボン・クレジット(温室効果ガスの排出削減量・吸収量=環境価値)ともよばれます。 森林吸収や再生可能エネルギー等で削減した二酸化炭素量を価値化したものです。

カーボン・オフセットに用いるカーボン・クレジットを信頼性のあるものにするため、国内の排出削減活動や森林整備などによって生じた排出削減・吸収量を認証する制度ができました。それがJ-クレジット制度です。

環境省の【カーボン・オフセット制度】のガイドライン【カーボンオフセット・ガイドライン】では、下記のクレジットが認められています。

※環境省の【カーボン・オフセット制度】では、非化石証書やグリーン電力証書は認められていません。

◆非化石証書とは、

化石燃料を使わず発電された電気の、環境価値だけを切り離したもの。

・FIT制度を利用したFIT非化石証書(再エネ指定)と、

・FIT制度を利用していない非FIT非化石証書(再エネ指定)と、

・原子力発電を含む非FIT非化石証書(指定なし)がある。

◆グリーン電力証書とは

自然エネルギーにより発電された電力の環境価値だけを、第3社認証機関の認証のもと、取引可能な証書にしたもの。

※カーボンオフセットは、排出量取引制度に類似していますが、排出量取引制度とは違い、登録されると無効化手続きされるため、転売はできません。

脱炭素化を実現する上では、自らが排出する二酸化炭素の量を削減することが一番望ましいですが、どうしても削減が困難な部分があるのではないでしょうか。

その排出分を、カーボンオフセットにより埋め合わせすることができます。

しかし、この手法では、日本や世界全体の温室効果ガス排出量を最終的に0にすることはできません。あくまでも、技術開発やインフラ設備が整うまでの移行期間内での活用というのが、世界の脱炭素化を進める上での見方となっています。

◆Jクレジットについて

出典:J-クレジット制度 ウェブサイト

ネガティブエミッションとは、大気中へのCO₂の排出量をマイナスにすること、つまり大気からCO₂を吸収することを言います。

これを実現する技術(ネガティブエミッション技術)には、

などがあります。

この他にも、ネガティブエミッションの例として海洋吸収や植林面積の増加などがあります。

BECCSは、バイオマス発電とCCSを組み合わせた技術です。

これが、なぜネガティブエミッションとなるのでしょうか。

まず、バイオマス発電は、カーボンニュートラルな発電方法と考えられています。

バイオマス発電の際に燃焼される植物は、地表で生きているときは、CO₂を取り込みます。

そのような植物が刈り取られ、燃焼利用されると、CO₂が排出されます。

この、植物が地表で生きている状態から、燃焼利用された後の状態までの一連の流れを考えると、CO₂の排出量は±0になります。これがバイオマス発電がカーボンニュートラルな発電方法と呼ばれる所以です。

また、CCSはCO₂を分離・回収して貯留する技術のことです。

バイオマス発電にこのCCS技術を組み合わせると、バイオマスは生存中は大気のCO₂を吸収し、その後の燃焼によって大気中へ排出されるCO₂は貯留されるため、全体としてマイナスの排出となります。

一方、DACは、その名の通り空気中から直接CO₂を回収する技術です。DACは、植物に頼らず、吸着剤などを利用してCO₂を吸着させ、それを貯留することで大気中からCO₂を減らします。

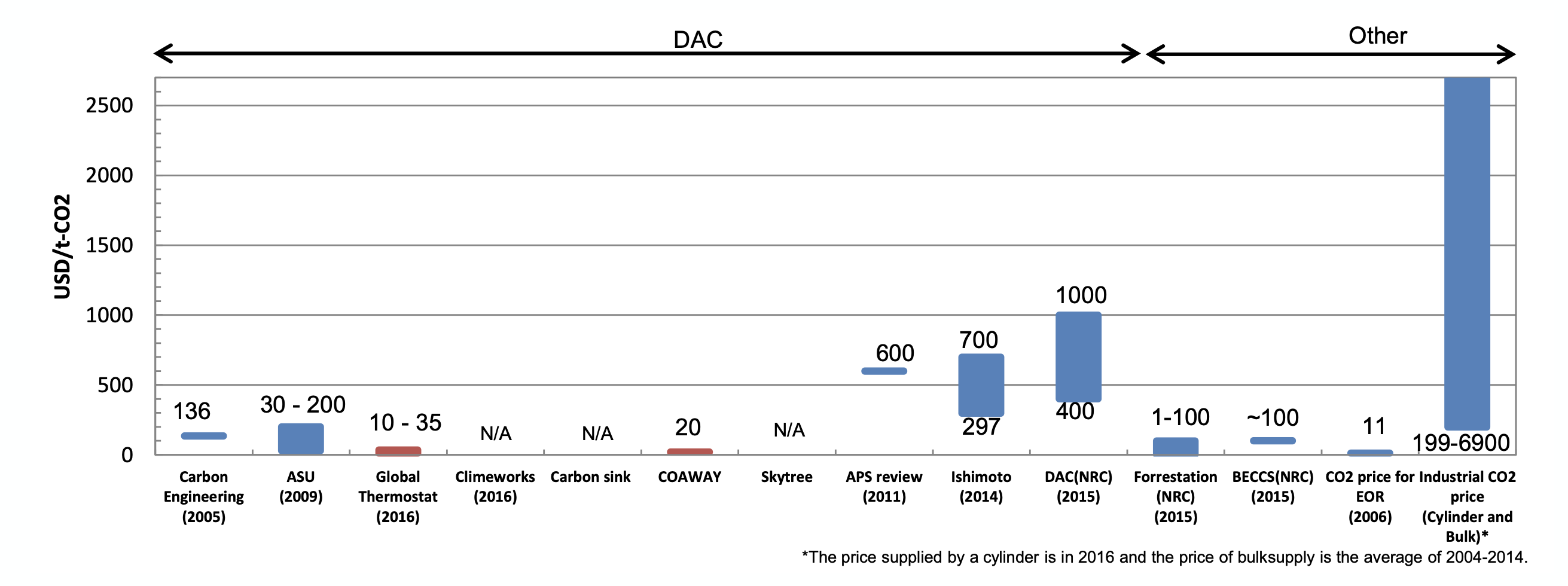

この技術の利用の際に問題となるのが、そのコストです。DACの運用コストは未だはっきりとわかっておらず、その推定値には大きな幅があります。

参考:Putting Costs of Direct Air Capture in Context, Forum for Climate Engineering Assessment

エネルギー総合工学研究所と東京大学の共同調査によると、DACの運用コストの試算は、組織によって大きく違い、10~1000USD/t-CO₂(おおよそ1000円~10万円/t-CO2)の幅があるとされています。

参考:「カーボンニュートラル」って何?脱炭素社会に生きるための基礎知識

カーボンネガティブとは、経済活動によって排出される二酸化炭素よりも、大気から吸収する二酸化炭素の量の方が多いという状態のことを言います。

この言葉は、マイクロソフト社が広めました。

マイクロソフト社が2020年の1月に「2030年までにカーボンネガティブを目指す」と宣言し、カーボンネガティブという概念が注目されるようになりました。

※同社はさらに、2050年までに、1975年の創業以来の自社の直接的及び間接的排出を全て環境から除去する、という目標も掲げており、脱炭素において世界をリードする企業の1つとなっています。

カーボンネガティブは、カーボンネットゼロよりもさらに野心的で、この目標を掲げる企業も増えてきています。

また、カーボンネガティブと同じ意味を持つ言葉として、カーボンポジティブがあります。カーボンネガティブとカーボンポジティブは一見逆の意味として捉えそうですが、実は一緒な意味なので、注意が必要です。

さらに、ビヨンド・ゼロという言葉もカーボンネガティブと同じような意味で使われます。

ビヨンド・ゼロは日本独自の概念であり、カーボンニュートラルに止まらず、その先まで見据えようという意味が込められています。

参考:IDEAS FOR GOOD 「カーボンネガティブとは・意味」

このように、二酸化炭素に関する用語は数多く存在し、これからも増えていくと考えられます。

わからなくなった時に、この記事を参考にしてください。

| カーボンニュートラル カーボンネットゼロ カーボンゼロ ゼロカーボン (ゼロエミッション) | 二酸化炭素の排出を全体としてゼロにする (排出量ー吸収量=0) |

| カーボンオフセット | 排出量をできるだけ削減し、削減が困難な部分をクレジットを購入して埋め合わせること |

| ネガティブエミッション | 大気からCO2を吸収すること |

| カーボンネガティブ カーボンポジティブ ビヨンド・ゼロ | 排出される二酸化炭素よりも、大気から吸収する二酸化炭素の量の方が多い状態 |

今、世界には、気候変動対策を推進する多くのNGOやイニシアティブが存在し、その数は増え続ける一方です。そのため、それぞれの組織がどのようなもので、組織同士がどのようにつながっているのかを理解するのが難しくなっています。

今回は、特に重要なNGOやイニシアティブについて、それらの関係性と、中小企業との繋がりについて解説いたします。

中小企業に脱炭素が求められている理由を理解するためには、まず、環境分野において大きな影響力を持っている組織や取り組みについて知る必要があります。

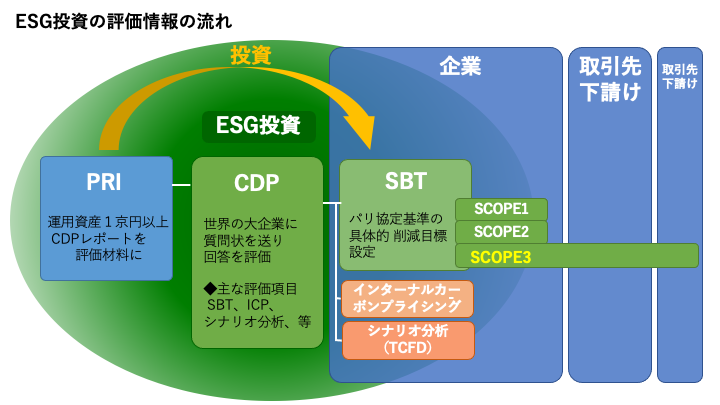

その組織や取り組みとは、PRI、CDP、SBTなどです。皆さんは、PRI、CDP、SBTがどのような組織や取り組みかご存知ですか?

PRI

投資家に対して、企業の環境問題に対する施策などを考慮する、という投資における責任を求めている原則(取り組み)。PRIに署名している機関の運用資産総額は約100兆ドル(おおよそ1京円)にも上ります。

CDP

世界の主要企業に対し、環境課題に対する取り組みについての質問状を送り、その回答を評価し、開示をしている国際NGO。CDPが毎年開示しているレポートは、世界で最も参照されているデータの1つ。

SBT

パリ協定が求める温室効果ガス排出削減水準に基づいて、企業が科学的根拠のある削減目標を設定することを求める取り組み。

これらの組織について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。

それぞれの組織や取り組みの関係性を、ESG投資やそれに関わる評価情報に着目して図にしました。

この3つの組織の関係を簡単に説明すると、

つまり、これを逆に考えると、SBTなどの評価項目に含まれる取り組みをしないと、CDPレポートでの評価が下がってしまい、PRI署名機関の投資を受けられない、ということになります。

この流れの中で、中小企業が関わってくるのはどこでしょうか。それは、SBTの中のSCOPE3です。

SBTは排出範囲ごとにSCOPE1、2、3に分かれていますが、そのうちのSCOPE3は、サプライチェーン全体における温室効果ガス排出量のことを指します。

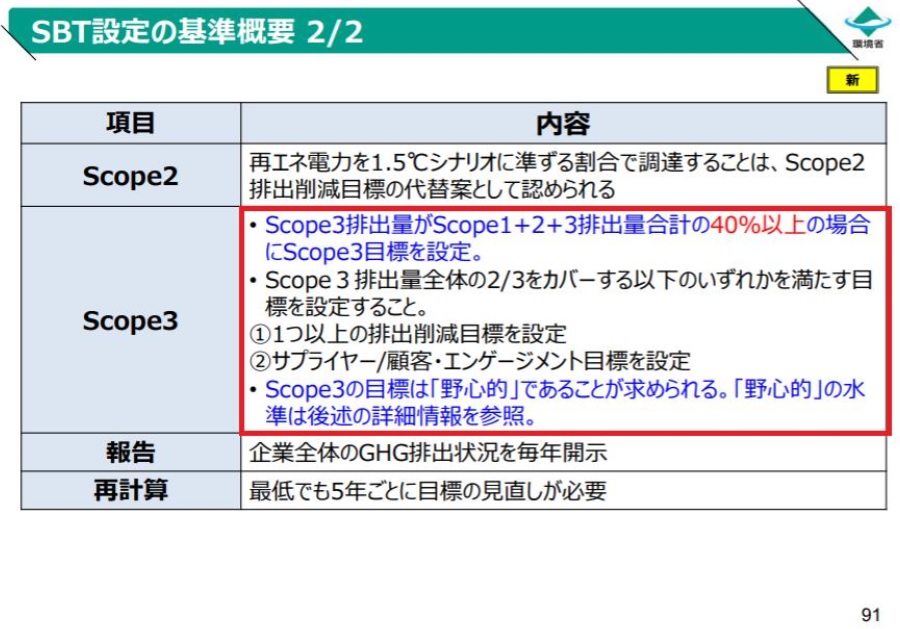

大企業がSBTの認定を取得するために設定するSCOPE1,2,3の目標には、それぞれ基準があり、SCOPE3の基準では、【SCOPE3排出量がSCOPE1+2+3排出量合計の40%以上の場合にSCOPE3目標を設定】する必要があります。

出典:環境省 SBT(Science Based Targets)について 95ページ

またそのSCOPE3目標は、【SCOPE3排出量全体の2/3をカバーする以下のいずれかを満たす】必要があります。

①1つ以上の排出削減目標を設定

②サプライヤー/顧客・エンゲージメント目標を設定

上記を満たし、野心的であることが求められます。【野心的】の水準は下記の通りです。

つまり、取引先や下請けに、経済的原単位 前年比7%削減、もしくは物理的原単位 年間2%の削減、といった具体的な削減を求める必要が出てきます。

自社以外の取引先や下請けに対して、こうした取り組みをやってもらうのは、簡単な事ではありません。脱炭素の必要性や、具体的手法を伝えることも、容易ではありません。

だからこそ、何も取り組んでいない企業よりも、少しでも取り組みをしている企業の方が、競争上優位であることは、容易に想像がつきます。

たとえ、株式を公開していない、ESG投資には直接関りのない中小企業であっても、他人ごとではありません。取引先から脱炭素化を求められる機会が増え、取り組まなければ、取引してもらえない、つまり競争に勝てなくなる状況になっていきます。

これこそ、中小企業が脱炭素化を進める必要性がある理由です。

出典:環境省 SBTについて 23ページ(24枚目)

PRIやSBT、CDPなどの組織の働きかけによって、今ではESG投資の考え方が主流となりつつあります。そのような中で、大企業には、直接的な二酸化炭素の排出の削減だけではなく、サプライチェーン全体での脱炭素化が求められています。

中小企業の脱炭素の取り組みは、当分先、と考えている企業の方々も多いかもしれません。だからこそ、今、取り組みを始めることが、気候変動の【リスク】を【チャンス】に変える機会だと考えています。弊社も微力ながら、取り組みを進めてまいります。

日本を含め世界中で、脱炭素化の意識が年々高くなっていますが、気候変動への取り組みが現在に至るまでにどのような出来事があり、どのような組織の活躍があったのでしょうか。

今回は、世界の環境問題の歴史と今後について、詳しく説明いたします。

| 18世紀 | 産業革命 環境問題の始まり |

| 1962年 | 「沈黙の春」 環境問題への危機感の広がり |

| 1972年 | 国連人間環境会議 環境問題に関する初の国際会議 |

| 1992年 | リオサミット 「リオ宣言」と「気候変動枠組み条約」の採択 |

| 1995年 | 第1回気候変動枠組み条約締約国会議(COP1) ドイツのベルリンで開催、以降毎年開催 |

| 1997年 | 京都議定書の制定 初めて温室効果ガスの削減行動を義務化 |

| 2000年 | CDP発足 世界の企業や投資家を気候変動対策に巻き込んだNGO |

| 2000年 | MDGsの採択 開発分野の国際社会の2015までの共通目標 |

| 2006年 | PRI発足 ESG投資を推進、投資家の環境への責任を問う |

| 2014年 | RE100発足 2050年までに再生可能エネルギー100%を目指す |

| 2015年 | SDGsの採択 2030年までに持続可能な世界を目指す世界目標 |

| 2015年 | パリ協定の採択 世界共通の目標として、2°目標を設定 |

| 2015年 | SBT発足 パリ協定の削減水準に基づく削減目標の設定の推進 |

| 2017年 | TCFD 企業の気候変動による財務的影響の開示、シナリオ分析の導入を推進 |

目次

環境問題の原点は18世紀のイギリスの産業革命にあるといえます。産業革命では、科学技術の発展と化石燃料などの資源の大量消費によって二酸化炭素や窒素酸化物、排熱、汚水などが大量に廃棄されました。

もちろん、この時代には環境問題は今ほど重要視されていなかったため、大量廃棄が続いていました。その影響で、ヨーロッパではスモッグや酸性雨などの環境問題が引き起こされるようになりました。

その後、1960年代に環境問題は、問題視されるようになりました。そのきっかけとなったのは、1962年に出版された著書「沈黙の春」です。

「沈黙の春」は、アメリカの海洋生物学者であったレイチェルカーソンによって書かれました。彼女は、DDTなどの農薬や殺虫剤が自然の生態系やそこに生きる生物、さらには人間の健康に及ぼす悪影響について調べ、警鐘を鳴らしました。

「沈黙の春」は大きな反響を呼び、その結果、危険な農薬や殺虫剤の規制が行われるようになりました。これによってアメリカ、そして世界全体に環境問題の危険性が認識されるようになりました。

参考:レイチェル・カーソン 日本協会

また、日本でも、19世紀末の「足尾銅山鉱毒事件」に始まり、1960年代の公害問題などで環境問題への関心が高まっていきました。

このように環境問題は、当初、酸性雨やスモッグ、公害など特定の地域に限られたものでしたが、環境に負担が大きい人間の経済活動の拡大に伴い、問題の規模も大きくなり、地球全体の問題に発展していきました。

このような環境問題への懸念増加を受けて、1972年に国連人間環境会議が開催されました。

参考:世界史の窓 環境問題

国連人間環境会議は、国際連合が1972年にスウェーデンのストックホルムで開催した、環境問題に対する初の国際会議です。スウェーデンでの開催となったのは、スウェーデン政府が、国連に対し、国境を超えた議論を呼びかけたことがきっかけでした。

この会議には、世界の110カ国以上の国々が参加し、「かけがえのない地球」というスローガンが掲げられました。

この会議の成果として、「人間環境宣言」の採択や、国連環境計画(UNEP)の発足があります。また、10年ごとに大きな環境会議を開く、という旨も決定されました。

参考:ボランティアプラットフォーム 国連人間環境会議

この取り決めのもと、10年後の1982年にはナイロビ会議が、20年後の1992年にはリオサミットが開催されました。

リオサミット(国連環境開発会議(UNCED))は、ブラジルのリオデジャネイロで開催された、環境と開発がテーマの会議です。

この会議には、当時のほぼ全ての国連加盟国172カ国の政府代表が参加し、NGOの代表も2400人参加しました。

この会議では、当事12歳だったセヴァン・カリス=スズキ氏のスピーチの影響もあり、「リオ宣言」が合意され、さらにそれを実現するための取り組みとして「気候変動枠組み条約」「生物多様性条約」「森林原則生命」「アジェンダ21」が採択されました。

気候変動枠組み条約:気候変動の抑制のための、大気中の二酸化炭素濃度を削減する国際的な枠組み。1995年から毎年、気候変動枠組み条約締約国会議(COP)の開催を決定。日本を含む155カ国が署名。

アジェンダ21:リオ宣言に基づく持続可能な開発を実施するための自主的行動計画。各国政府が取るべき行動をまとめた4分野40項目が記される。現在でも各国の環境保護に向けた政策コンセプトの基準となっている。

参考:Sustainable Japan 国連環境開発会議

気候変動枠組み条約に基づき、1995年から毎年会議が開催され、1997年の第三回の気候変動枠組み条約締約国会議(COP3)は京都で開催されました。このときに制定されたのが、京都議定書です。

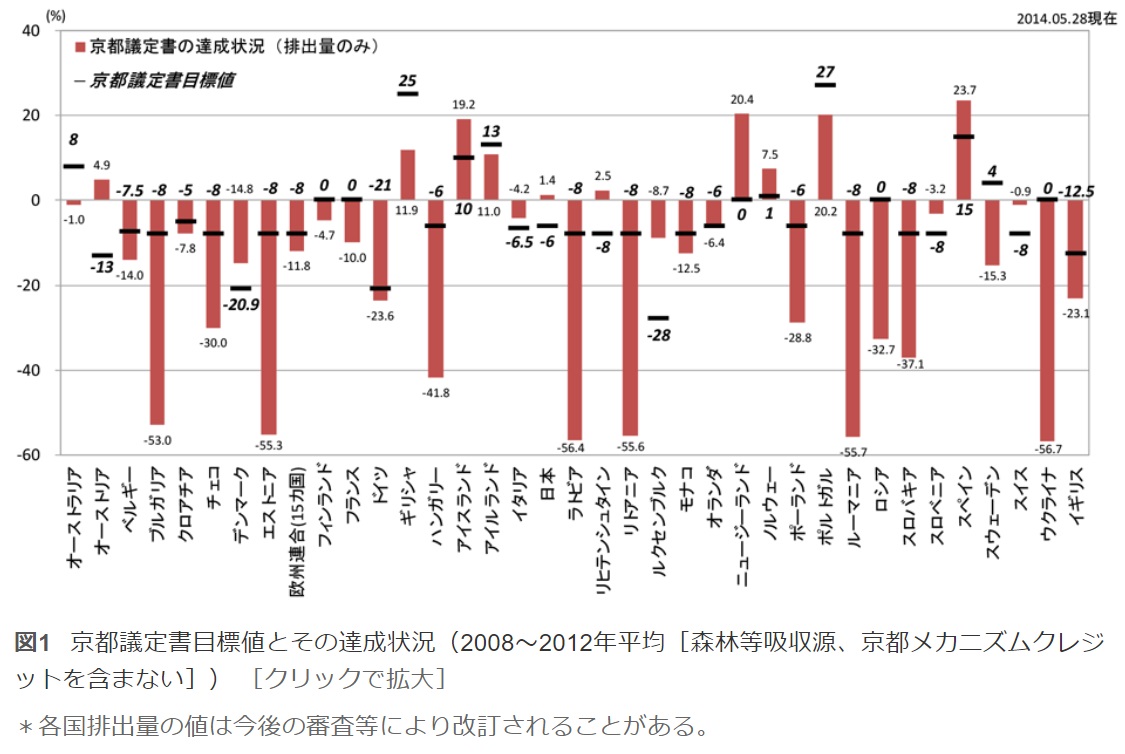

京都議定書は、先進国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数値目標を各国ごとに設定しました。この合意で初めて削減行動が義務付けられ、国際的な温暖化対策への大きな一歩となりました。

また、各国が目標を達成できるように、排出量取引やクリーン開発メカニズムなどの仕組みの導入も行われました。

一方で、この会議では途上国に対しては数値目標などの義務は導入されず、急速に排出量を増やしていた中国などの発展途上国には制約がかされませんでした。これによって、公平性が疑問視されるようになり、不満を持ったアメリカは京都議定書を離脱してしまいました。

これを受けて、後のCOP21のパリ協定では、先進国だけでなく、途上国を含む全ての参加国に対して削減目標を策定することが重要視されました。

なお、日本は2012年までに6%削減の目標であったものの、期間内に達成ができず、排出権の購入に1600億円もの費用がかかってしまいました。

出典:京都議定書の第1目標達成 省エネ足りず、排出権購入費用は約1600億円に

※出典:国立環境研究所

参考:環境省 – 京都議定書の概要

20世紀後半の環境問題解決に向けた大きな動きは、主に国主体のものでした。しかし、徐々にNGOやNPOなどの環境問題への取り組みが盛んになっていき、多くの組織が誕生しました。

その中でも、特に大きな変化を世界に及ぼすこととなる組織が、2000年に誕生します。

CDPは、2000年にイギリスで4人の有志により設立された、気候変動などの環境分野に取り組む国際NGOです。

CDPの大きな特徴は、企業の株主である機関投資家を、気候変動対策の主役にしたことでした。機関投資家向けに、世界の主要企業に対し、環境課題に対する取り組みについての質問状を送り、その回答を評価し、開示をしたのです。

毎年開示される「CDPレポート」は、ESG投資の判断材料として機関投資家に用いられ、世界で最も参照されているデータの1つです。

ESG投資って何?

ESGは、

【 E 】 : Environment – 環境

【 S 】 : Social – 社会

【 G 】 : Governance – 企業統治

を指します。

これらの要素を投資の分析や意思決定、株主行動に取り込むことが求められています。

国連は、2000年に、開発分野における国際社会の2015年までの共通目標として、MDGs(Millenium Development Goals)を採択しました。

MDGsとして、以下の8つの目標が設定されました。

この8つの目標の中で、環境に関わる目標は「環境の持続可能性の確保」だけで、その数が不十分だったという課題が指摘されています。

参考:環境省 – SDGs

この頃から、国のみならず企業や投資家にも、環境に対する責任が問われるようになり始めました。そこで、2006年にPRI(Principles for Responsible Investment:責任投資原則)が提唱されました。

その内容は、投資家にESG投資を求めるものでした。PRIは、投資家に対して、企業の環境問題に対する施策などを考慮する、という投資における責任を求めています。

その理由は、投資家がESG情報を考慮し、投資における責任を全うすることで、お金を受け取る側である企業の行動が持続可能な方向へと促進されるからです。

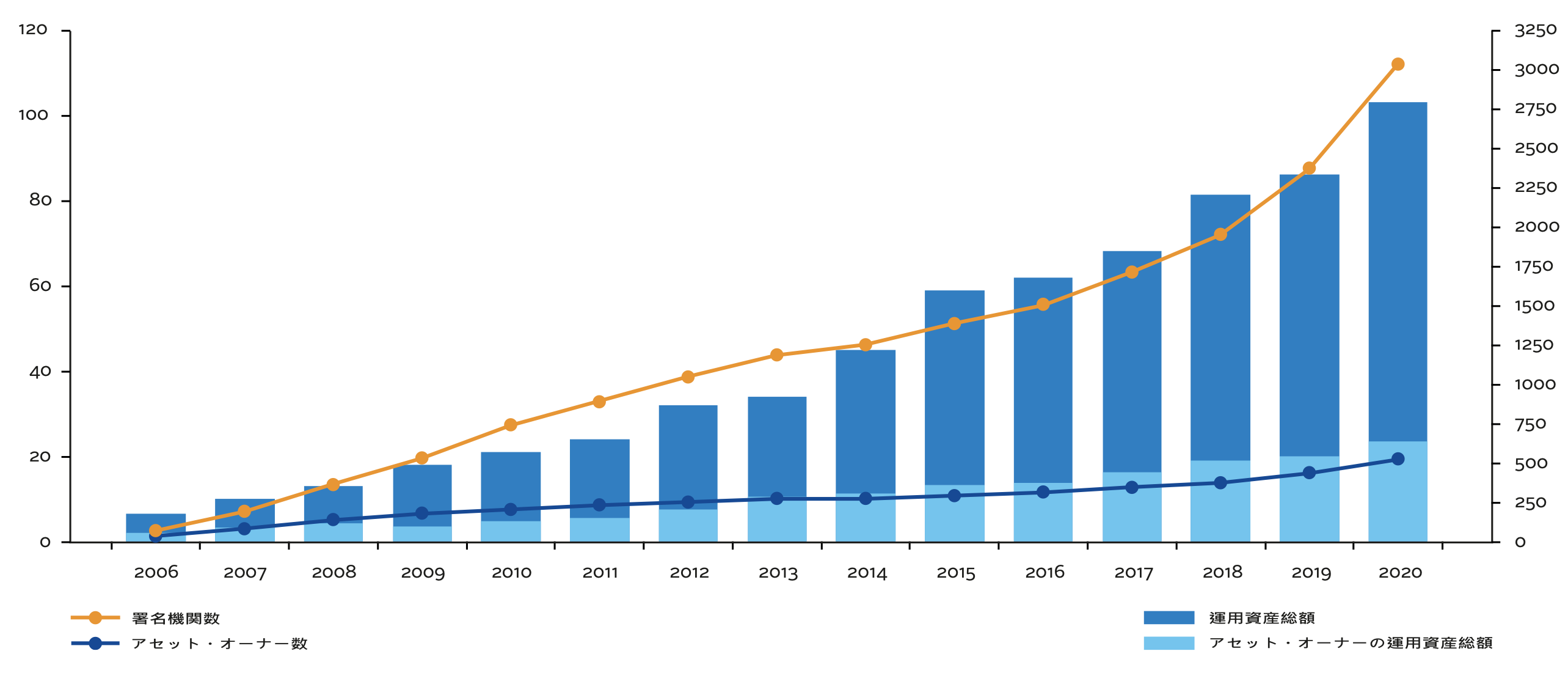

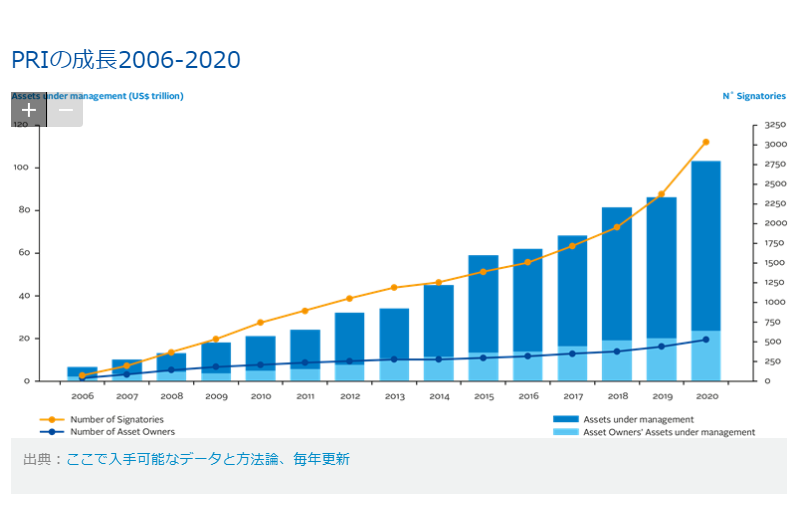

PRIの署名機関数は2006年の発足以来一貫して増加しており、2020年11月時点での署名機関数は3470機関、その署名機関の運用資産総額は約100兆ドル(おおよそ1京円)にも上ります。

PRIは、CDPレポートを投資の際の評価材料とすることを推奨しているため、企業はPRI署名機関からの投資を得るためには、CDPレポートでの評価が大切になります。

詳しくは以下をご覧ください。

◆【簡単に教えて!】責任投資原則 PRIって何?

SDGsは、Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標を意味します。

これは、2000年に策定されたMDGsの後継として2015年9月の国連サミットで採択されました。

SDGsは17のゴールと169のターゲットから構成されており、2030年までに持続可能でより良い世界を目指す世界目標、という位置付けで定められました。

17のゴールには、

7:エネルギーをみんなに、そしてグリーンに

13:気候変動に具体的な対策を

14:海の豊かさを守ろう

15:陸の豊かさを守ろう

といった、気候変動に関連する目標も多く含まれました。

参考:SDGsとは? – 外務省

2015年の第21回締約国会議(COP21)はパリで開催され、気候変動に関する2020年以降の新たな国際枠組みである「パリ協定」が採択されました。

パリ協定の内容には、

などが含まれています。

参考:気候変動の国際交渉 – 環境省

パリ協定については、以下もご覧ください。

◆パリ協定の具体的なルールがCOP24で決まりました!

2014年と2015年には、それぞれRE100、SBTという2つのNGOが誕生しました。

RE100は、企業が、その活動で使用するエネルギーを2050年までに100%再生可能エネルギーにすることを推進している機関です。

RE100へ加盟するには、エネルギー使用量100 GWh以上であることや、最低条件として2050年までに100%、2040年までに90%、2030年までに60%、2020年までに30%再生可能エネルギーにすることが求められます。

また、SBT(Science Based Targets)は、パリ協定が求める温室効果ガス排出削減水準に基づいて、企業が科学的根拠のある削減目標を設定することを求めるものです。

パリ協定が求める水準とは、世界の平均気温上昇を産業革命前よりも2°Cを十分に下回る水準(Well Below 2°C:WB2°C)に抑え、また、1.5°Cに抑える努力をする、というものです。最近では1.5°Cに抑えることが前提となりつつあります。

RE100やSBTに加盟することで、企業は気候変動に対する積極的な姿勢を示すことができ、企業価値を高められます。これにより、投資家からの投資も得やすくなります。

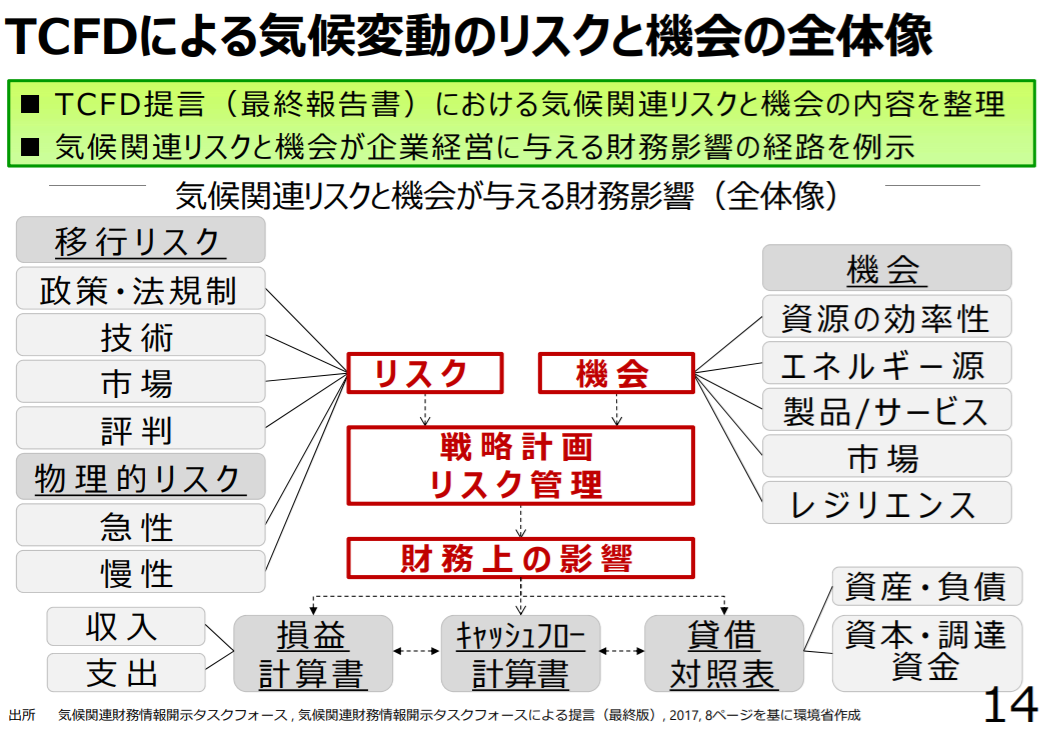

パリ協定を受けて、気候変動が事業活動に及ぼす影響を評価する動きが世界的に広がりました。

そのような理由から、金融安定理事会によってTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures:気候関連財務情報開示タスクフォース)が設置されました。

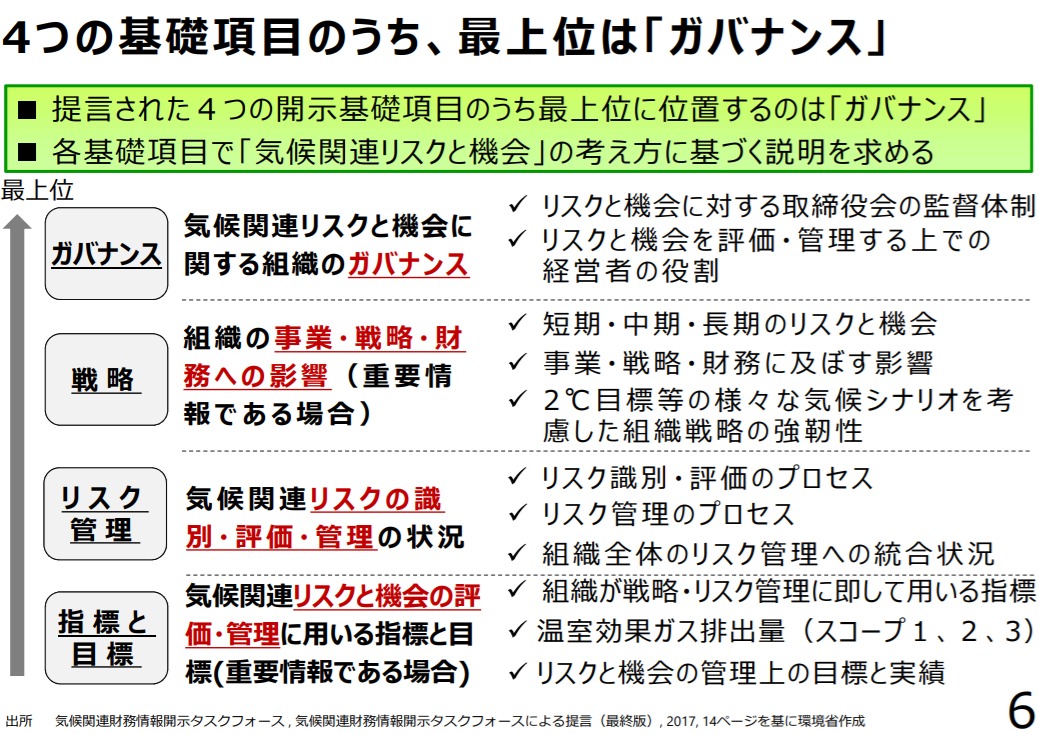

TCFDは、2017年に最終報告書を公表しました。その内容は、”企業に対して、【ガバナンス】、【戦略】、【リスク管理】、【指標・目標】の4項目について、自社への財務的影響のある気候関連情報を開示するよう勧める”ものでした。

また、TCFDは、企業に対してシナリオ分析を行うことを推奨しています。

シナリオ分析とは、気候変動が深刻化した場合や緩和された場合など、様々なシナリオについて考えて、それぞれの状況への対策を打っておく、というものです。

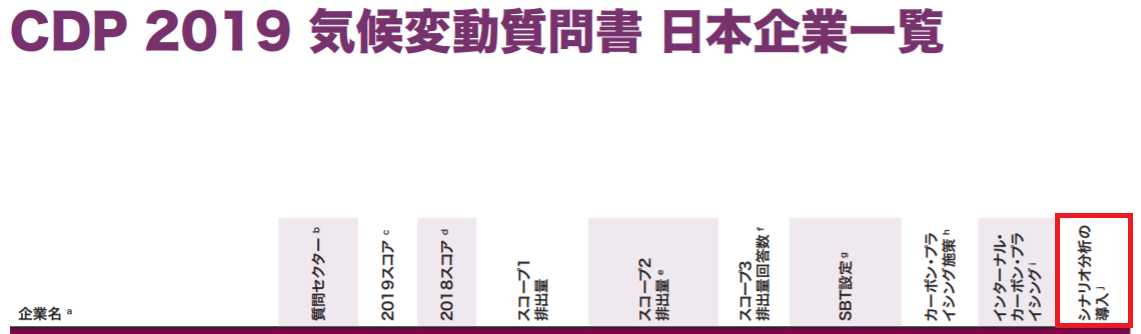

シナリオ分析は、CDPレポートの評価項目にも含まれていることから、その重要性が伺えます。

さらに、PRIが2020年からTCFD関連設問への回答を義務化したことも、TCFDの重要性を高めています。

詳しくは以下をご覧ください。

◆気候危機のリスクを、企業価値に反映する手法【TCFD】とは?

世界は今、確実に脱炭素化へ進んでおり、この流れはこれからさらに強くなっていくと考えられます。

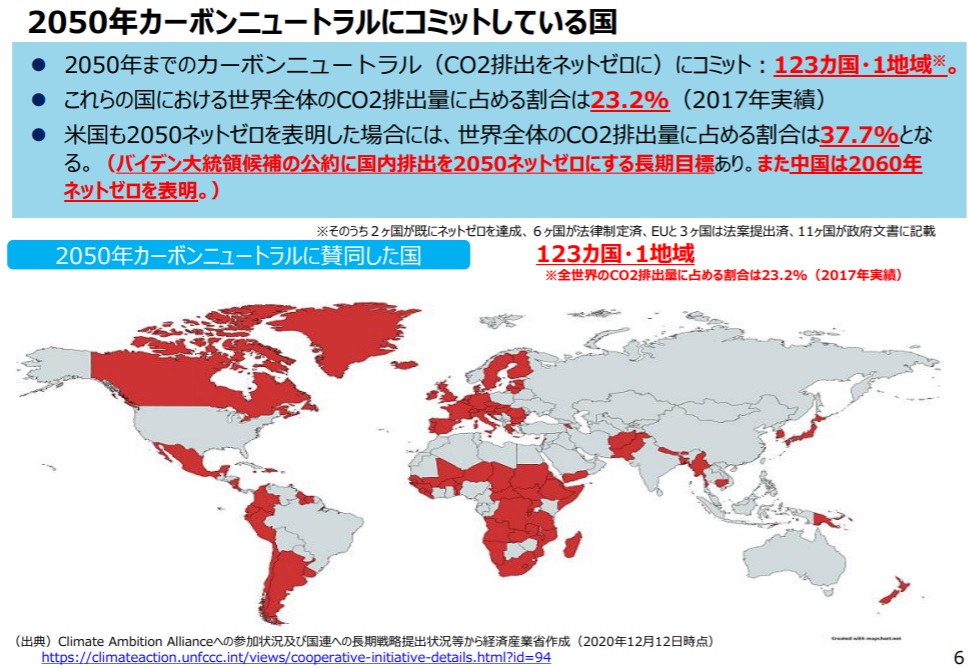

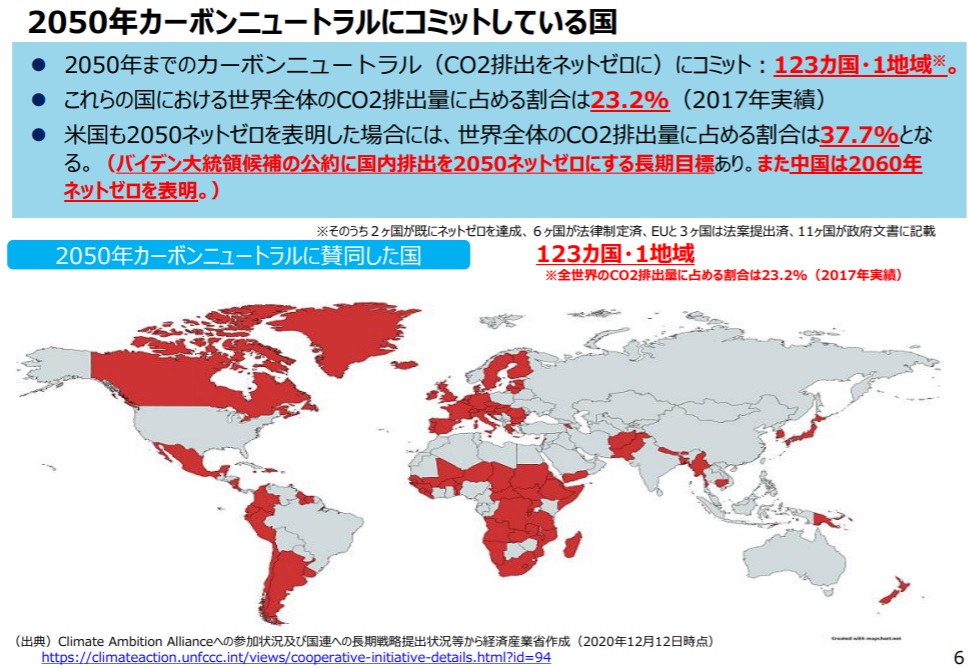

実際に、日本を始め多くの国々が2050年温室効果ガス0を目標に掲げており、2020年12月時点では、世界の123カ国が2050年温室効果ガス0を宣言しています。

※引用:経産省 令和2年12月 2050年カーボンニュートラルを巡る国内外の動き

2050年脱炭素化を実現するために、これからも脱炭素化を促進する国の政策やNGOは増えていく一方でしょう。このような流れの中で、企業に求められる脱炭素化施策の基準も高くなっていきます。

企業が生き残るためには、この流れに取り残されず、真剣に環境に向き合っていくことが必須であるといえそうです。

お店や建物に入った時、業務用エアコンの吹き出し口の天井などに、埃や汚れが付着しているところを、見たことがある方も多いのではないでしょうか。

その現象はスマッジングと呼ばれ、室内機からの風が吹きつけられて結露などを介して起こります。スマッジングは見た目が悪いだけではなく、埃やカビも含まれる為、衛生環境も悪くなります。

天井が狭い場所に室内機を設置する際に、スペースパネルというオプション部材を使用する場合があります。天井面とパネルの間に挟むように据え付けることで、天井面と吹き出し口の距離をあけることが出来、スマッジング(汚れ)を抑えます。

飲食店などの熱がこもりやすい室内環境で有効です。また、照明などの装飾が近くにあって、エアコンを設置できなかった場所にも新しく設置することが出来ます。

※設置環境や室内機のタイプによってはスペースパネルの利用が出来ないことがあります。

スマッジングは室内機の中の汚れも原因となります。吹き出し口からの空気が汚れていれば当然スマッジングが起きてしまいます。ドレンパンや熱交換器という部品が汚れやすく、そこを通った空気が吹き出し口から出ていくことがスマッジングの原因となります。

根本的な問題の解決には、オーバーホール(分解洗浄)を定期的に行うことが有効的です。

オーバーホール(分解洗浄)とは、いわばエアコンの丸洗いクリーニングです。今お使いのエアコンを快適にお使い頂き、なおかつ消費電力・電気代を抑えることもできます。

見栄えでも衛生的にもスマッジングの対策をお勧め致します。

放置しすぎるとカビが繁殖して、より広範囲に広がってしまいます。現状汚れている場合は、一度、汚れている天井や壁も含め、室内機と共に綺麗にしてから、スペースパネルを導入しましょう。

天井や壁面が汚れていると店舗やオフィスであれば、お客様や取引相手の不快感につながります。清潔感を維持することで、店舗や会社のイメージをアップさせましょう。

今回は、大統領でも、大企業のCEOでも大金持ちの資産家でもない人の、1つのシンプルなアイデアで世界の流れを変えた組織、【CDP】について解説いたします。

CDPは、2000年にイギリスで4人の有志により設立された、気候変動などの環境分野に取り組む国際NGOです。

設立者の一人、テッサ・テナント氏(女性 1959-2018年) は、ESG投資、サステナブルファイナンスなどの土台を創り上げた第一人者です。25年以上も金融界で、環境金融、SRI、責任投資、ESG、サステナブルな分野の開拓に力を注ぎ、OBE(大英帝国四等勲爵士、将校)を授与されています。

他、ジェレミー・スミス氏(現CDP評議会委員)、ポール・デッキソン氏(現CDP議長)、ポール・シンプソン氏(現CDP・CEO)により、設立されました。

CDPの大きな特徴は、企業の株主である機関投資家を、気候変動対策の主役にしたことでした。機関投資家向けに、世界の主要企業に対し、環境課題に対する取り組みについての質問状を送り、その回答を評価し、開示をしたのです。

毎年開示される「CDPレポート」は、ESG投資の判断材料として機関投資家に用いられ、世界で最も参照されているデータの1つです。

ESGって?

ESGは、

【 E 】 : Environment – 環境

【 S 】 : Social – 社会

【 G 】 : Governance – 企業統治

を指します。

これらの要素を投資の分析や意思決定、株主行動に取り込むことが求められています。

CDPは、シンプルかつ革新的な手法で世界のお金の流れを変えました。

それは、企業に質問状を送るという手法です。そしてその回答を、回答の有無も含め、分析・評価し、結果を開示しました。

CDPは、2002年に第1回の質問書を、Financial Times Global 500に入っている世界の主要企業500社に送付しました。

始めのうちは、質問書に回答しない企業や、環境問題に対して消極的な企業も多かったのですが、CDPに署名する機関投資家が増え、CDPの影響力が大きくなっていくにつれて、回答する企業も増えていき、企業の環境意識の高まりにつながっていきました。

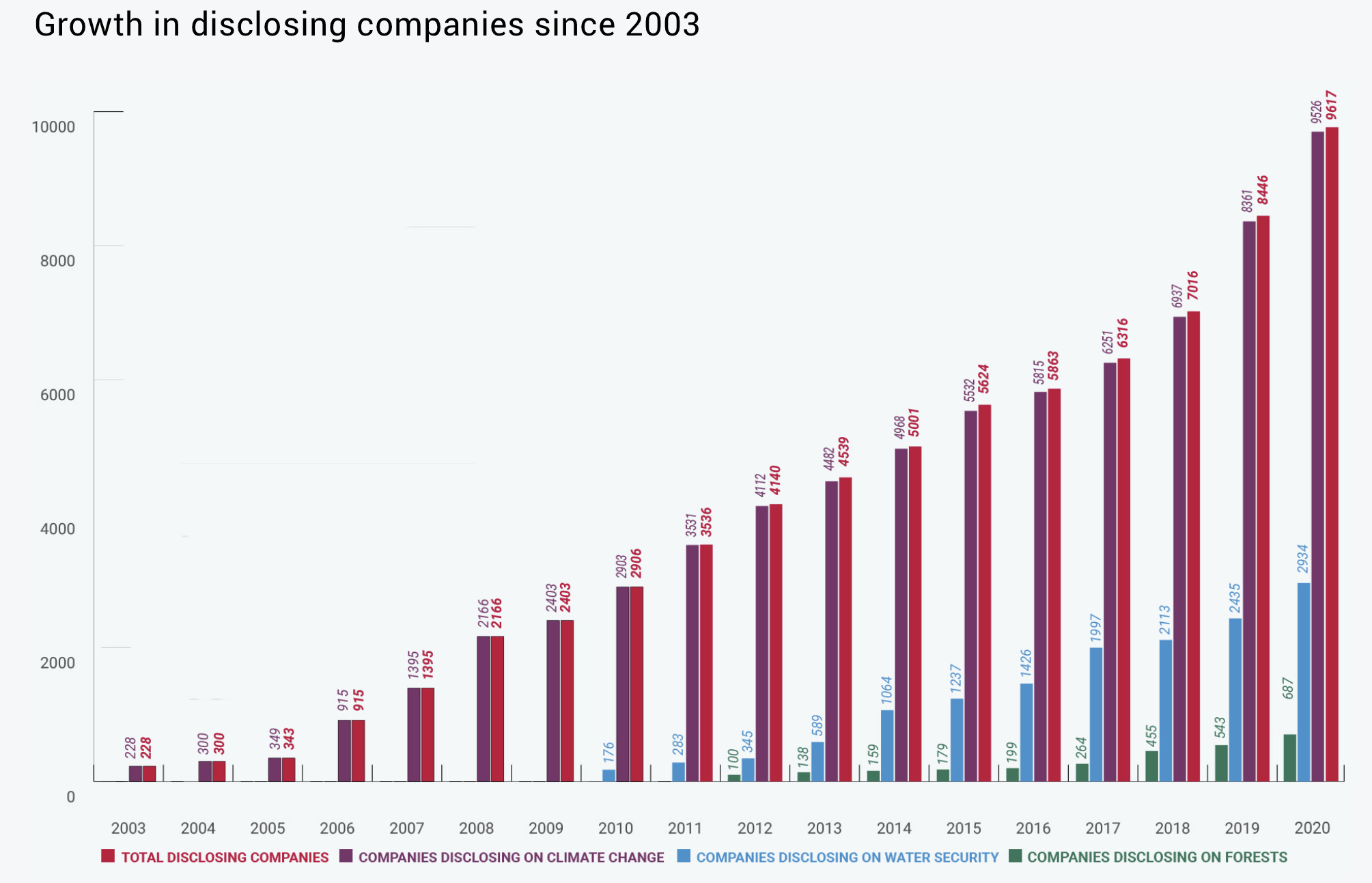

参照:CDP – Companies scores

上のグラフの、赤の棒グラフが回答企業の合計を表しています。回答企業数は、2003年から毎年増加しており、2020年には9617社もの企業がCDPの質問書に回答しています。

また、CDPに署名する投資機関は、2002年は35社(運用資産総額4兆米ドル)でしたが、今では515の機関投資家が署名しており、その運用資産総額は106兆米ドルに上ります。

このように、CDPに署名する投資機関が増えた背景には、機関投資家の間で、気候変動が企業にとって大きなリスクと機会になりうる、という認識が広がったことがあります。

出典:環境省 SBTについて

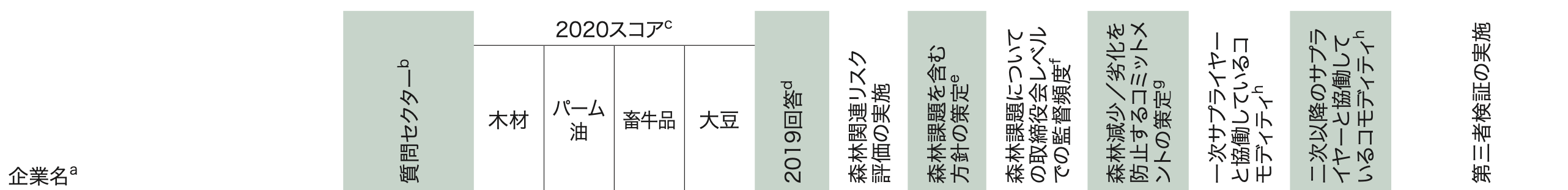

CDPの企業向けの質問書には、

の3種類の質問書があります。

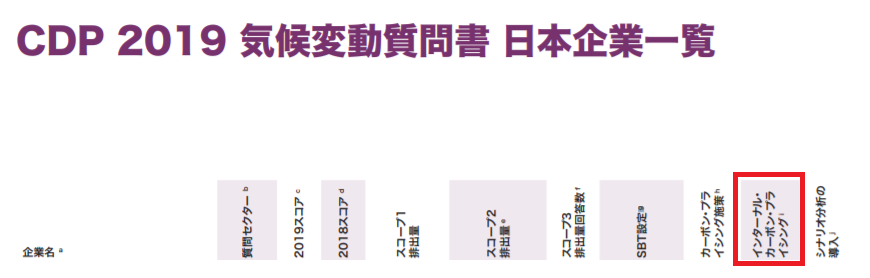

質問書に回答した企業には、それぞれの分野について、A、A-、B、B-、C、C-、D、D-の8段階の評価がされ、毎年開示される「CDPレポート」で、その評価が公開されます。

それぞれの質問書について、どのような評価項目があるのか、見ていきましょう。

参照:CDP 気候変動 レポート 2020:日本版

気候変動の評価項目には、以下のものがあります。

| 【スコープ1排出量】 | 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出 (ガソリン、都市ガスの使用など) |

| 【スコープ2排出量】 | 他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴う間接排出 (電気の使用など) |

| 【スコープ3排出量回答数】 | スコープ3 (エネルギー起源以外の間接排出量)の15のカテゴリのうち、適切に算定され、報告されたカテゴリの数 |

| 【SBT認定】 | SBTに認定されているか、あるいは他の目標がSBTに該当しているか |

| 【その他気候関連目標】 | 低炭素エネルギーの消費や、メタン排出量削減など、その他の気候関連目標が設定されているか |

| 【カーボンプライシング施策】 | カーボンプライシング施策の対象となっているか、対象となる予定はあるか |

| 【インターナルカーボンプライシング】 | インターナルカーボンプライシングを導入しているか、導入予定はあるか |

| 【シナリオ分析の導入】 | シナリオ分析を導入しているか、またシナリオ分析をビジネス戦略に定量的・定性的に用いられているか |

※スコープ1,2,3(SCOPE1,2,3)とは

【SBT目標 SCOPE1,2算定に挑戦!】何から始めればいいの?

【SCOPE3 算定に挑戦!】カテゴリー1,2,3の計算方法!

【SCOPE3 算定に挑戦!】カテゴリー4 輸送、配送(上流)

【SCOPE3 算定に挑戦!】カテゴリー5 廃棄物

【SCOPE3 算定に挑戦!】カテゴリー6,7,11,12!

※SBTとは

2019年度 環境省 中小企業向けSBT・再エネ100%目標設定支援事業に採択されました!

SBTの基準改定!?2019年10月から新基準スタート!

※カーボンプライシング、インターナルカーボンプライシングとは

【カーボンプライシング】と【インターナルカーボンプライシング】ってなに?

※シナリオ分析とは

気候危機のリスクを、企業価値に反映する手法【TCFD】とは?

CDPが森林破壊に注目する理由としては、生態系破壊や気候変動などの問題はもちろん、森林破壊が大きなビジネスリスクにもなるからです。

CDPによると、森林破壊に関連するリスク評価を行なっている企業のうち、92%は、森林破壊関連のリスクを重大なリスクであると位置付けています。

また、それらの企業の森林破壊による損失額の合計は、300億米ドル(約3兆円)にもなります。

逆に、森林保全に関連したビジネスの機会は、260億米ドル(約2.6兆円)分もあると算出されています。

よって、企業の森林保全に向けた取り組みは、その企業の業績を大きく作用する要素であり、機関投資家は、その取り組みの度合いも参考にして、ESG投資を行います。

参照:CDP フォレスト レポート 2020:日本版

◆フォレストレポートの最終的な評価は、

の4項目についてなされます。

これら4項目は森林破壊の主要な要因とされているため、これらの産業に関連した食品・農業関連セクター、小売セクター、製造セクター、素材セクターなどの企業に、CDPは質問書を送付し、調査しています。

森林破壊と同様に、水問題も企業のビジネスリスクとなり得ます。

世界経済フォーラムの2019年のグローバルリスク報告書では、今後10年に世界の発展に影響を及ぼすリスク課題の中で、水危機が4位となっています。

また、2018年に、企業は水問題によって385億米ドル(約3.8兆円)もの損失を被ったというデータもあります。

これらの理由から、CDPは、水セキュリティを気候変動や森林破壊に並ぶ大きな問題としています。

参照:CDP 水セキュリティ レポート 2020:日本版

水セキュリティの主な評価項目には、

などがあります。

水ストレスの高い取水源の割合や、水リスクに直面する施設数や割合など、定量的な回答が求められる内容が多いことが特徴的です。

また、気候変動の質問書の評価項目にもあったシナリオ分析について、水セキュリティでも問われており、CDPがシナリオ分析を重要視していることが伺えます。

CDPは、その規模の拡大に伴って、様々な組織と連携し、環境活動を推し進めています。

その組織の例として、RE100やSBTがあります。

RE100は、The Climate GroupとCDPによって運営される国際ビジネスイニシアティブです。

企業活動で使用するエネルギーを2050年までに100%再生可能エネルギーにする計画が認められた、世界中の多くの企業が加盟しています。

加盟条件として、エネルギー使用量100 GWh以上であることや、最低条件として2050年までに100%、2040年までに90%、2030年までに60%、2020年までに30%再生可能エネルギーにする必要があります。

RE100に加盟することで、気候変動に対し、率先して取り組む姿勢を示すことができ、企業価値を高めることにつながります。また、投資家の投資判断にも直結します。世界的な再生可能エネルギーの普及と温室効果ガス排出削減にもつながります。

RE100は2014年の発足から加盟企業が増え続けており、2021年1月20日現在で、世界で284企業が加盟しています。

参照:RE100

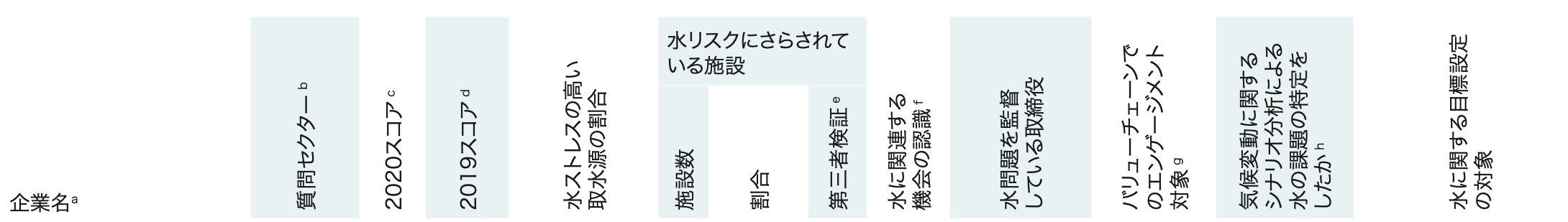

SBT(Science Based Targets)とは、パリ協定が求める温室効果ガス排出削減水準に基づいて、企業が科学的根拠のある削減目標を設定するものです。

パリ協定が求める水準とは、世界の平均気温上昇を産業革命前よりも2°Cを十分に下回る水準(Well Below 2°C:WB2°C)に抑え、また、1.5°Cに抑える努力をする、というものです。最近では1.5°Cに抑えることが前提となりつつあります。

SBTは、CDP、UNGC(国連グローバルコンパクト)、WRI(世界資源研究所)、WWF(世界自然保護基金)の4つの機関が共同で運営しています。

また、We Mean Businessの取り組みの1つとして実施されています。

◆UNGC(国連グローバルコンパクト):

国連グローバルコンパクト サイト

参加企業・団体に人権の保護、不当な労働の排除、環境への対応、そして腐敗の防止の実現に向けた努力を求めることによって、持続可能な社会の実現を目指している取り組みです。

◆WRI(世界資源研究所):

WRI サイト(英語)

気候、エネルギー、食料、森林、水などの自然資源の持続可能性について調査を行う国際的なシンクタンク。

◆WWF(世界自然保護基金):

WWF サイト

生物多様性の保全、再生可能な資源利用、環境汚染と浪費的な消費の削減を使命とし、世界約100カ国以上で活躍する環境保全団体。

◆We Mean Business:

We Mean Business サイト

温暖化対策を推進している国際機関やシンクタンク、NGOなどが共同で運営しているプラットフォーム。ネットゼロ、エネルギー、都市、土地、産業、実現に向けて、回復力の7つの領域の取り組みを広める活動を行っている。

SBT認定取得には、WB2°C目標の場合は2.5~4.2%/年、1.5°C目標の場合は4.2%/年以上の割合で温室効果ガス排出量を削減する必要があります。

参加企業は、この数値を目安として、5~15年先の削減目標を設定することが求められます。

(目標例:2030年までに2020年比でSCOPE1,2 を50%削減)

参照:SBTについて – 環境省

CDPは、4人の有志が世界的大企業に対して質問状を送り、投資家向けに結果を評価し公表する、という手法で、世界のESG投資の具体的評価指標を示し、大きな影響力を与えました。

評価項目は世界の状況に合わせて見直されているため、今後もCDPの動きに注目して、それぞれの組織の脱炭素経営戦略に取り入れていく必要がありそうです。

2020年11月8日(日) 総合 午後9時~ NHKスペシャル 感染防止 AIが示す『注目技術』

NHKでは2020年11月初めまでに世界中で公表された新型コロナウイルスに関連する英語の論文およそ20万本をAIに学習させて分析するプロジェクトを進めました。その結果、明らかになった3つのポイントを動画で解説(上記リンクより参照)。その中で感染予防の注目キーワードで2位に『紫外線』がランクインしました。その注目技術商品をご紹介します

目次

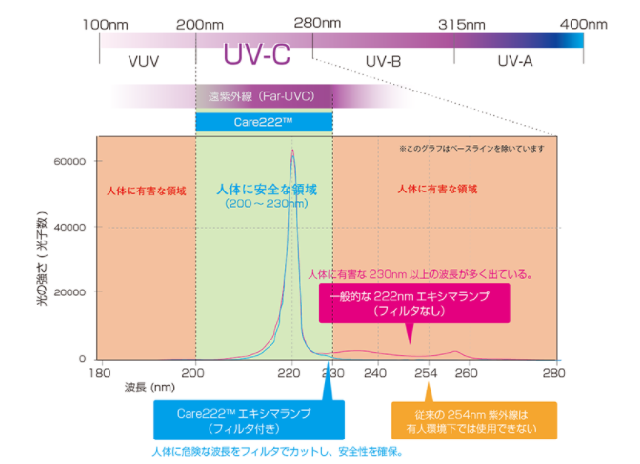

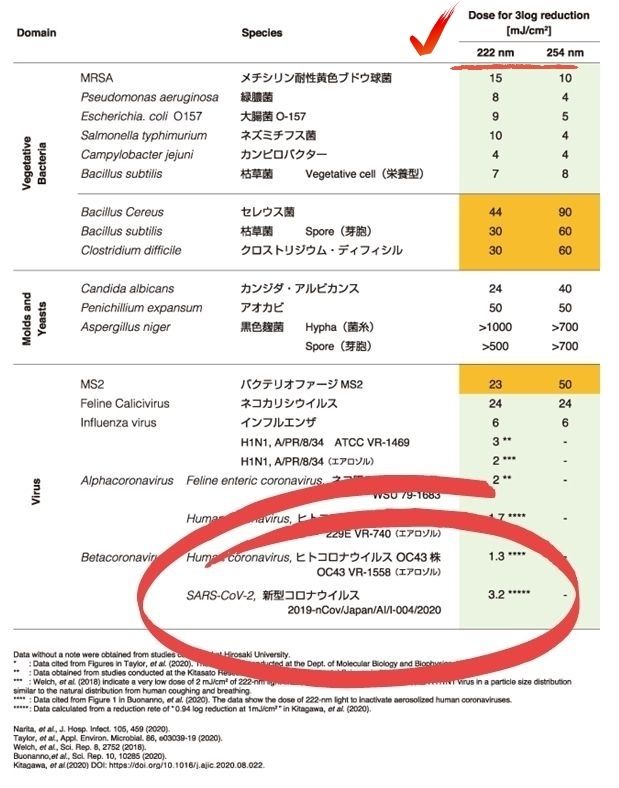

Care222®は、人や動物の皮膚や目に安全で尚且つ、紫外線本来のウイルス不活化・殺菌能力を保持した新しい紫外線光源です。従来、紫外線によるウイルス不活化や殺菌には、波長254nmの紫外線が用いられてきましたが、皮膚傷害などが発生するリスクが高く、人体への直接照射は避けられてきました。

それに対し、ウシオ電機が開発した「Care222®」は、自社のエキシマランプ※に特殊な光学フィルタを組み合わせることで人体に安全な200~230nm紫外線のみを照射。これにより、有人環境下においてウイルスや細菌の付着が疑われる空間や環境表面(建材や器具、衣服などに)に直接照射してのウイルス不活化・殺菌を可能にしました。

※ ウシオ電機222nm紫外線殺菌・ウイルス不活性化技術「Care222®」ご紹介動画 はこちらから

エキシマランプ(水銀を含有しないエキシマ発光による紫外線ランプで、ウシオ電機は222nmを主波長とする単色紫外線光源を使用)と特殊な光学バンドパスフィルタを組み合わせ、人に優しい紫外線波長域(200nm-230nm)のみを照射します。なお、本技術は米国コロンビア大学(所在地 : 米国ニューヨーク市)にて2012年に特許化され、ウシオ電機は全世界における独占実施権を有しています。

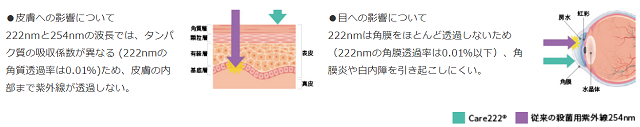

広島大学病院 感染症科 大毛宏喜教授、同大学大学院医系科学研究科ウイルス学 坂口剛正教授グループにより進められていた、ウシオ電機株式会社の222nm紫外線ウイルス不活化・殺菌技術「Care222TM」を用いた新型コロナウイルスの照射実験にて、新型コロナウイルスの不活化効果が確認されました。

下記の表の右側に「Care222TM」で照射される222nmの場合と、一般的なUV-Cランプなどで照射される254nmの場合の Dose for 3log reeducation(99.9%不活化するという意味)に必要な照射量の記載があります。

➀照射量=積算光量(単位:mJ/c㎡)=UV照度(単位:mw/c㎡)x 照射時間(単位:秒)で表示

➁様々な菌やウイルスについての記載がありますが一番下に新型コロナウイルスの記載があります。

➂新型コロナウイルスを99.9%不活化するための照射量は3.2mj/㎠と記載があります。

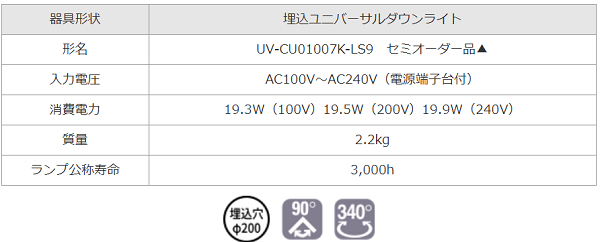

➃機器から20㎜離れた距離で5.4mwなので、同じ距離で1秒照射すると5.4mj/㎠の照射量になるため0.63秒で不活化するということになります。

【計算】 5.4mj/㎠÷140^2=0.00027551mj/㎠

3.2mj/㎠÷0.00027551=11615秒

つまり193.6分かかります。

※簡易的な計算の為、実際の設置場所においては異なる場合もございます

【計算】 5.4mj/㎠÷105^2=0.000489795mj/㎠

3.2mj/㎠÷0.000489795=6533秒

つまり108.9分かかります。

照射する機器から照射する面および空間(除菌・ウイルス不活化したい場所)までの距離により、照射される面積が異なります。計算を行い必要な数を選定してください

お問い合わせはこちら!

近年の環境問題に対する関心の高まりから、投資家に、企業の環境問題に対する施策などを考慮した上で投資行動を行う、【投資における責任】が問われています。今回は、そのような投資行動を推進している、「PRI」について説明いたします。

責任投資原則(PRI:Principles for Responsible Investment)とは、2006年にコフィ-アナン第七代国連事務総長の提唱により、国連環境計画と金融イニシアティブ、及び国連グローバル・コンパクトとのパートナーシップが打ち出した投資に対する原則のことです。

その内容は、投資家に対して、企業の分析や評価を行う上で長期的な視点を持ち、ESG情報を考慮した投資行動をとることを求めるものでした。

ESGって?

ESGは、

【 E 】 : Environment – 環境

【 S 】 : Social – 社会

【 G 】 : Governance – 企業統治

を指します。

これらの要素を投資の分析や意思決定、株主行動に取り込むことが求められています。

ESGに関する課題を、投資の際の意思決定に組み込むことにより、お金を流す側である投資家の行動が変わり、お金を受け取る側である企業の行動も、持続可能な方向へと促進されることが期待されています。

PRIは、2006年に発足して以来、一貫して成長を続けています。

縦軸の左のメモリは、署名機関の運用資産総額を表しており、単位は兆ドル(1兆ドル≒104兆円)です。縦軸の右のメモリは、署名機関数を表しています。

参照:PRI

2020年11月時点で、PRIの署名機関数は3470機関、その署名機関の運用資産総額は約100兆ドル(おおよそ1京円)にも上ります。

世界最大の国家予算を誇るアメリカの国家予算(3兆3000億ドル(2017年の歳入))の30倍に相当します。

参照:世界の国家予算ランキング(2017年度情報)

このことから、PRIがいかに大きな力を持っているかがわかります。

日本では2020年11月で、87の投資機関が賛同しています。

・年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)

・株式会社社日本政策投資銀行(DBJ)

・労働金庫連合会

・企業年金連合会

・日興リサーチセンター株式会社

・野村不動産投資顧問株式会社

・株式会社かんぽ生命保険

・みずほ不動産投資顧問株式会社

・三井住友信託銀行株式会社

・株式会社りそな銀行

・三菱地所投資顧問株式会社

・三菱UFJ国債投資株式会社

・日本生命保険相互会社

・第一生命保険株式会社

・明治安田アセットマネジメント株式会社

・大同生命保険株式会社

・MS&ADインシュアランス グループホールディングス株式会社

・・・

では、なぜPRIに署名する機関が増え続けているのでしょうか。

その理由としては、気候変動による異常気象などの影響が、企業経営や投資をするうえで、最大のリスクとなっていることが挙げられます。

また、2020年12月時点で世界の123か国が、2050年に温室効果ガス0を宣言しており、アメリカと中国(2060年にカーボンニュートラル宣言)を加えれば、世界の大半の国が温室効果ガス0を目指していることになります。

こうした中、ESGに配慮しない企業に将来性がない認識が世界中に広がっていることが、PRIの署名機関の増加につながっていると考えられます。

※引用:経産省 令和2年12月 2050年カーボンニュートラルを巡る国内外の動き

PRIは、以下の6つの責任投資原則を実施することを促しています。

つまり、PRIは、署名機関に対して、投資活動の際にESGの要素を考慮すること、また投資対象にESG情報の開示を求めることを促しています。

さらに、署名機関同士で交流し学ぶこと、そしてPRIの輪を広げることを促しています。

企業は、ESG情報をどのように開示すればよいのでしょうか。

開示方法の一例として、TCFDに沿った開示を行う、という方法が挙げられます。

TCFDって?

TCFDは、気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)のことです。

TCFDは、企業に対して、【ガバナンス】、【戦略】、【リスク管理】、【指標・目標】の4項目について、自社への財務的影響のある気候関連情報を開示するよう勧めています。

気候変動が深刻化した場合や緩和された場合など、様々なシナリオについて考え、それぞれの状況への対策を打っておく、という「シナリオ分析」を行うことが推奨されています。

TCFDに基づいて、企業が、気候変動によって自社に発生するリスクを考え、その情報を開示することが、ESG情報の開示となります。

TCFDについて詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。

◆気候危機のリスクを、企業価値に反映する手法【TCFD】とは?

PRIはESG投資への取組状況が不十分で、最低履行要件を履行しなかった場合、その機関を除名するとしています。

◆最低履行要件

・運用資産総額(AUM)の50%を超える運用をカバーする責任投資ポリシーの制定

・内部/外部スタッフによるRIポリシーの実施

・RI実施に関する経営陣のコミットメントと説明責任メカニズム

参照:PRI

実際に除名された機関は公開されています。また除名注視リストがあり、対象となった機関は連絡を受けてから2年以内に履行できなければ除名となります。

引用:PRI

企業は、持続可能な企業経営を行うためにも、投資対象から外されないためにも、ESG情報の開示や取り組みを迅速に、積極的に行うことが求められます。

弊社は、株式公開をしていないため、直接PRIとの関わりはありませんが、ESG情報の開示などの取り組みを率先して行ってまいります。

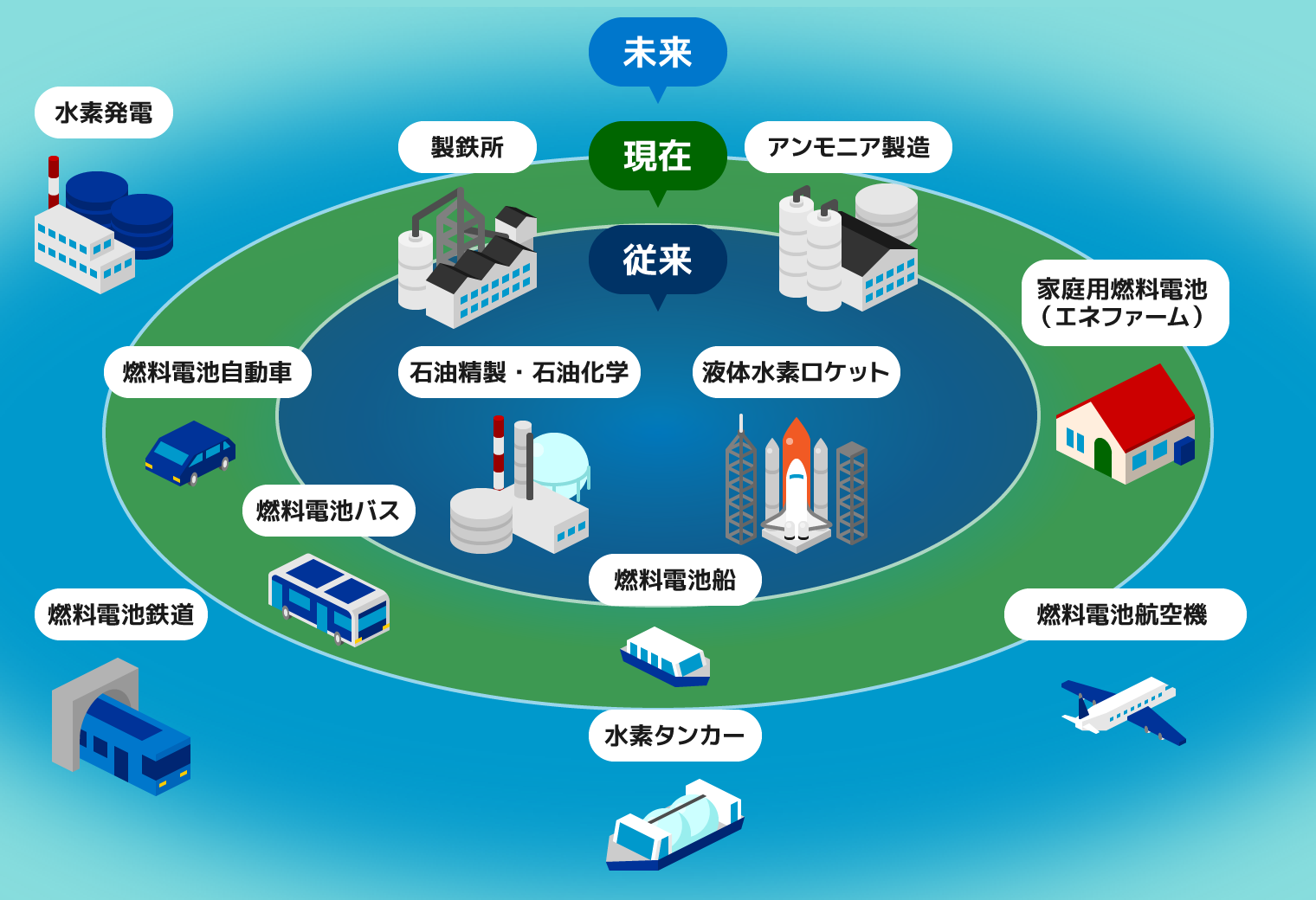

水素は宇宙でもっとも軽く、豊富に存在する元素です。そのため、単体ではほとんど存在しませんが、水やメタン、アンモニア等あらゆる物質に含まれています。燃やしても発生するのは水だけであるため、クリーンエネルギーとして注目されています。

(参考:環境省 低炭素水素の活用意義)

(出所)環境省 低炭素水素サプライチェーン・プラットフォーム

発電やモビリティに利用できるだけでなく、電化が難しい産業分野(製鉄プロセス、航空機など)や蓄電等、様々な用途で利用可能であることが水素エネルギーの特徴といえます。具体例としては、製鉄プロセスにおける天然ガスの代替燃料として水素を利用する、水素直接還元製鉄の実証が進められています。

(参考記事:水素を使った革新的技術で鉄鋼業の低炭素化に挑戦)

単体としての水素を製造する方法の1つとして、水を電解して水素と酸素を取り出す方法があります。

ここで必要となる電力を再エネとすればカーボンフリー水素※が製造でき、余剰電力を活用すれば蓄電手段ともなります。

※製造時にCO₂を排出しない「カーボンフリー水素」には再エネを利用した水電解の他にも、原子力発電による水電解、化石燃料+CCS(二酸化炭素回収・貯留)があります。ただし、これらに対する各国の見解は様々です。

ドイツのように化石燃料+CCSを「ブルー水素」と分類し、再エネ電解による「グリーン水素」のみ(原子力も除く)が長期的に持続可能だという方針を示す国もあれば、フランスのように再エネ・原子力による電解を将来のクリーン水素製造方針としている国もあります。

“クリーン水素”の定義に関しては、国際標準化が検討されているところです。

◆余剰電力の活用についてはこちらをご覧ください。

太陽光の余剰電力、有効に使えてますか?Power to Gas (P2G) ~水素を活用した余剰エネルギーの有効利用~

日本政府は、2017年に水素基本戦略、2019年に水素・燃料電池ロードマップを策定するなど各国に先駆けて水素社会への方針を示してきました。

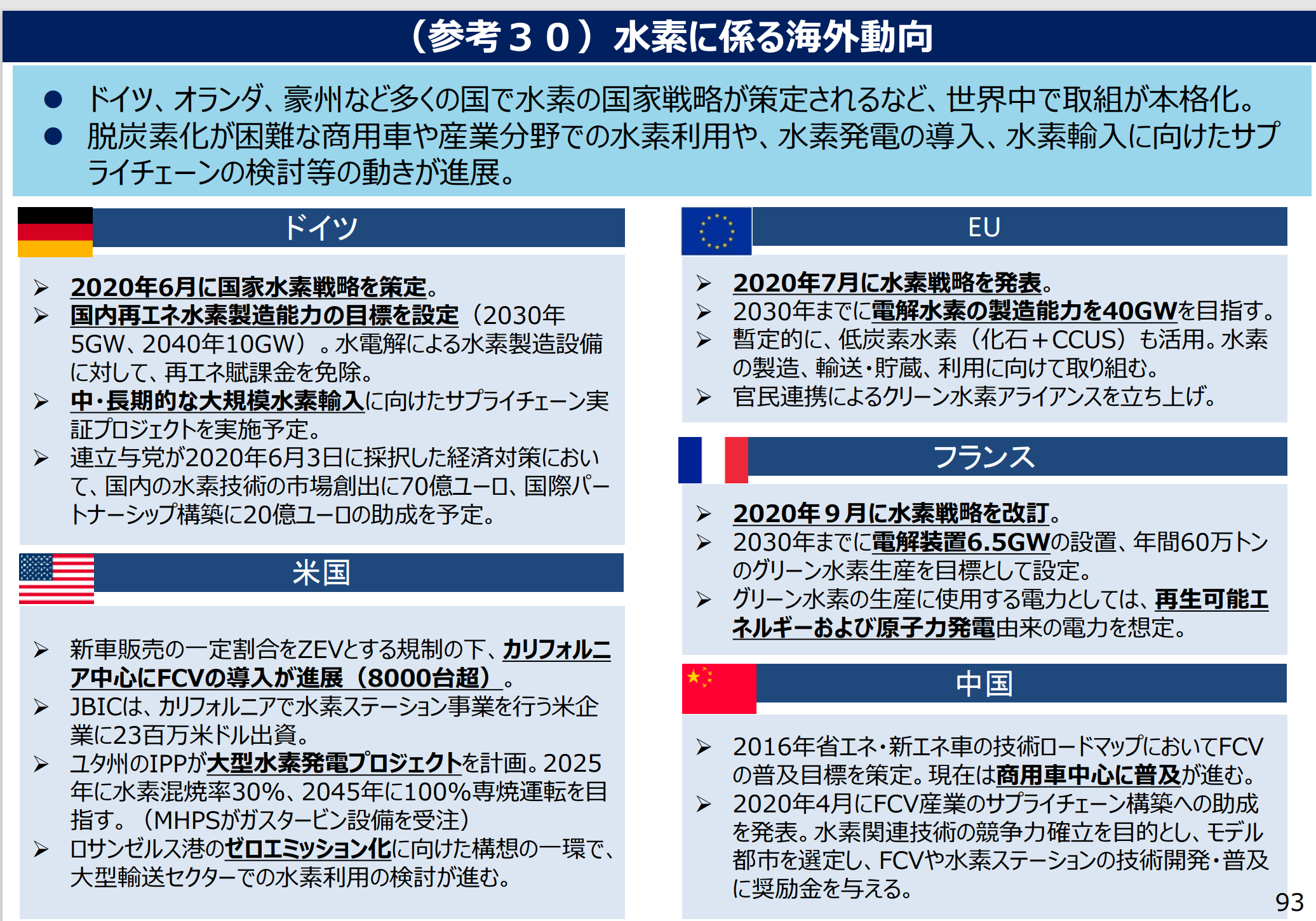

国際的な水素活用への動きは昨今急拡大しており、特に2020年は各国が大きく動き出した年でした。

2020年6月にドイツ、7月にEU、9月にフランスが水素戦略を発表しました。EUは戦略の発表とともに「クリーン水素連合」を発足させ、官民連携の基盤も整備しています。この連合では、水素戦略実行に向けて、2030年までに4300億ユーロ(約54兆円)規模の投資を見込んでいます。

出所:経済産業省 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会第32回資料「エネルギー基本計画の見直しに向けて」

中国政府も2035年までに新車販売の全てを環境対応車(50%以上を※EV, PHV, FCVで定義される新エネルギー車、残りをHV)にするという目標を示し、FCVについては100万台の保有目標を掲げました。FCVの普及に取り組む「モデル都市」に対しては、4年間で最大17億元(約270億円)を支給することも発表しています。

※EV:電気自動車、PHV:プラグインハイブリッド車、FCV:燃料電池自動車、HV:ハイブリッド車の略称。

「新エネルギー車」はNEV(New Energy Vehicle)と呼称される。

このようにグローバルな水素関連市場が急拡大する中、日本はどうなっていくのでしょうか?ガソリン車で世界を牽引し、その産業構造に下支えされてきた日本のものづくり産業は大きな転換を迫られています。

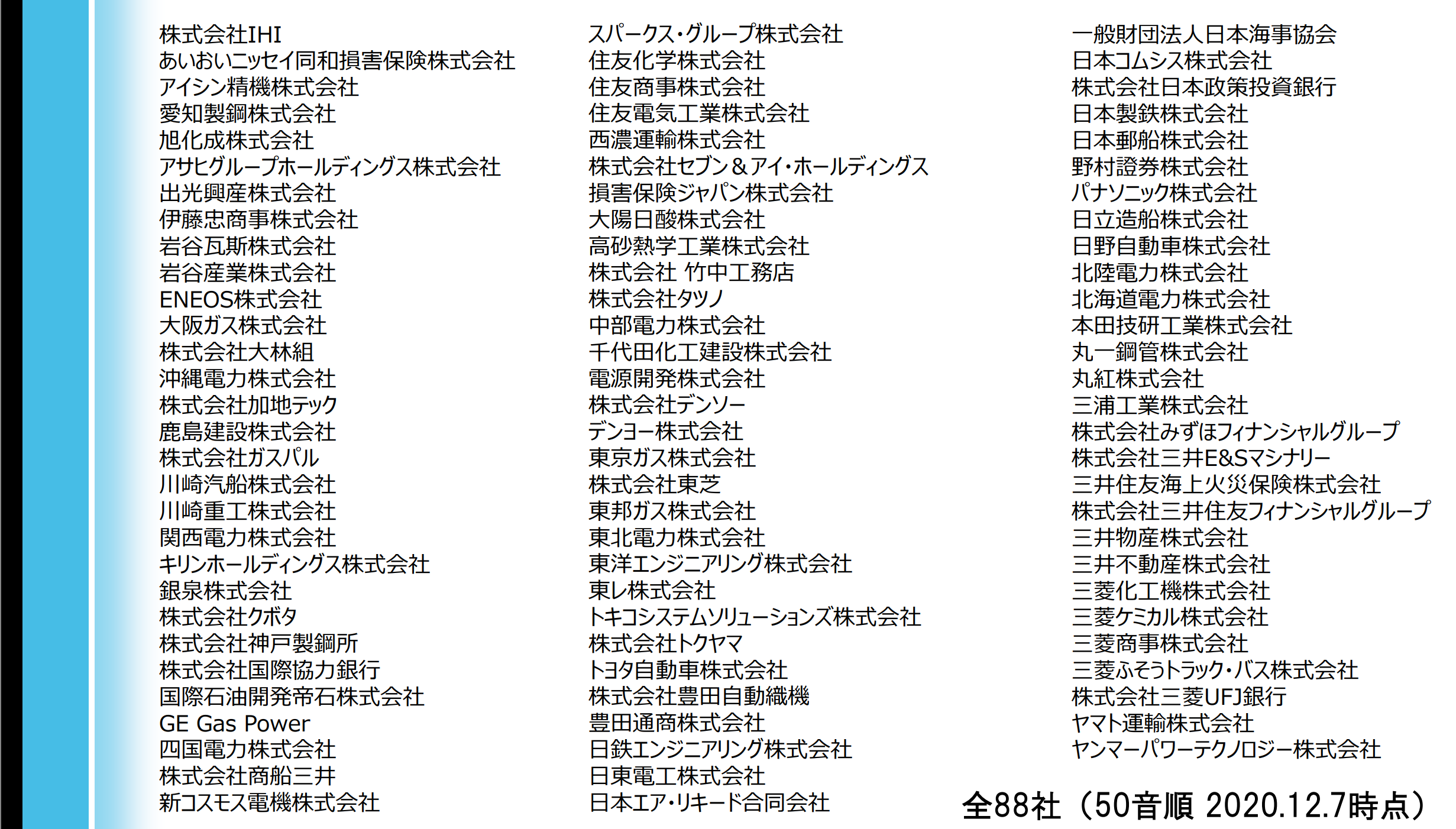

そんな中、2020年12月7日、トヨタ自動車・三井住友フィナンシャルグループ・岩谷産業の代表取締役会長を共同代表とする「水素バリューチェーン推進協議会」が発足しました。

日本の産業界でも水素を取り巻く動きが活発化しています。発足当初の会員は88社であり、発足イベントには梶山経済産業大臣も出席するなど、官民一体の取り組みが期待されます。

参加企業88社一覧 (出所:水素バリューチェーン推進協議会について)

具体的な活動としては

水素普及への論点整理、情報収集(1、2月)

→ 政策提言(2月)

が予定されています。

現場の声を抽出し、産業界にとって実現可能性の高いビジョンを提示することが出来れば、政府の積極的な採用が期待されます。また、多くの事業者による連携が促進される重要な契機でもあり、今後の動向に注目が高まります。

2020年10月26日、菅首相は「2050年までにカーボンニュートラル実現」という目標を表明しました。その達成に向けた産業成長戦略として、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が策定されました。(2020年12月25日)

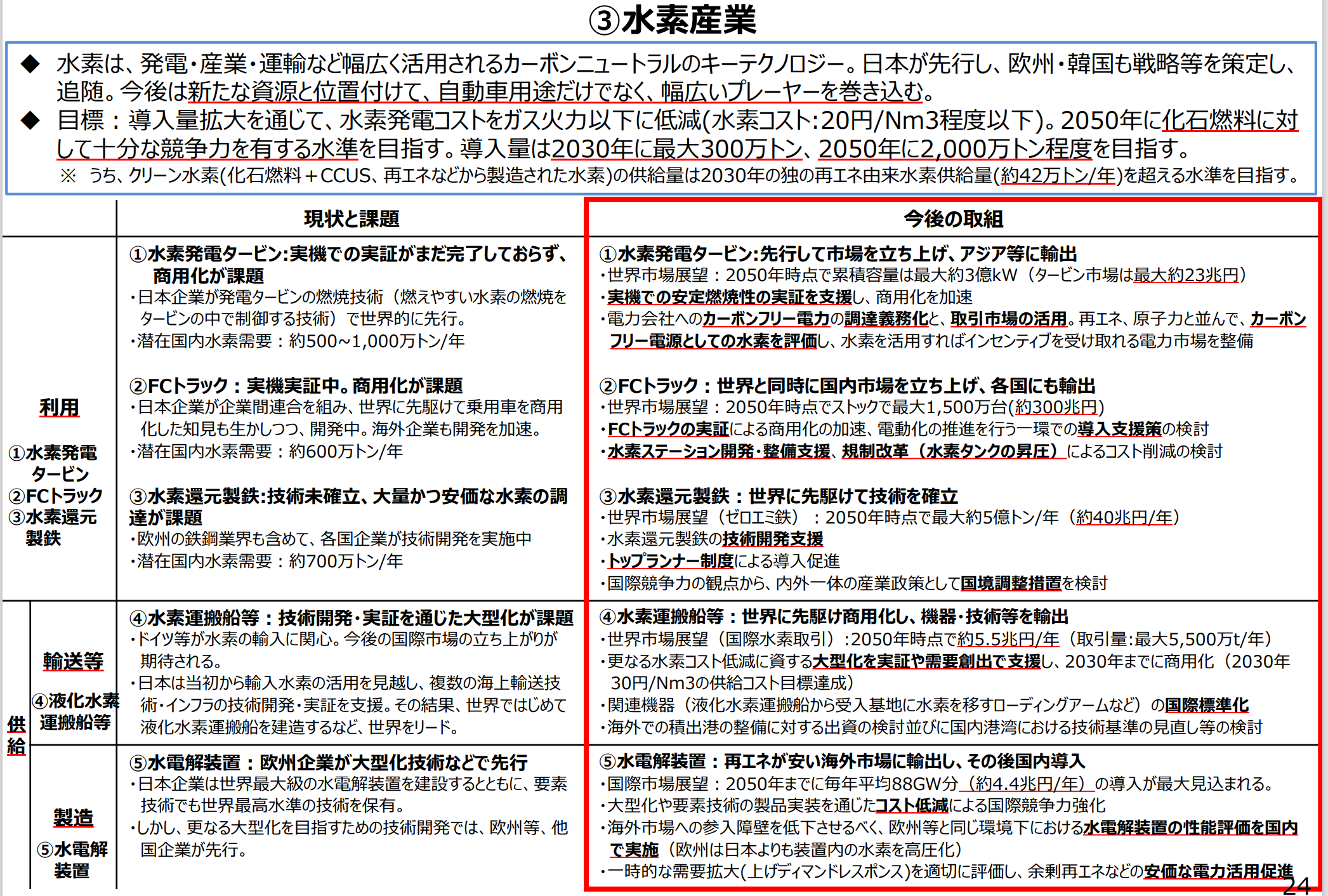

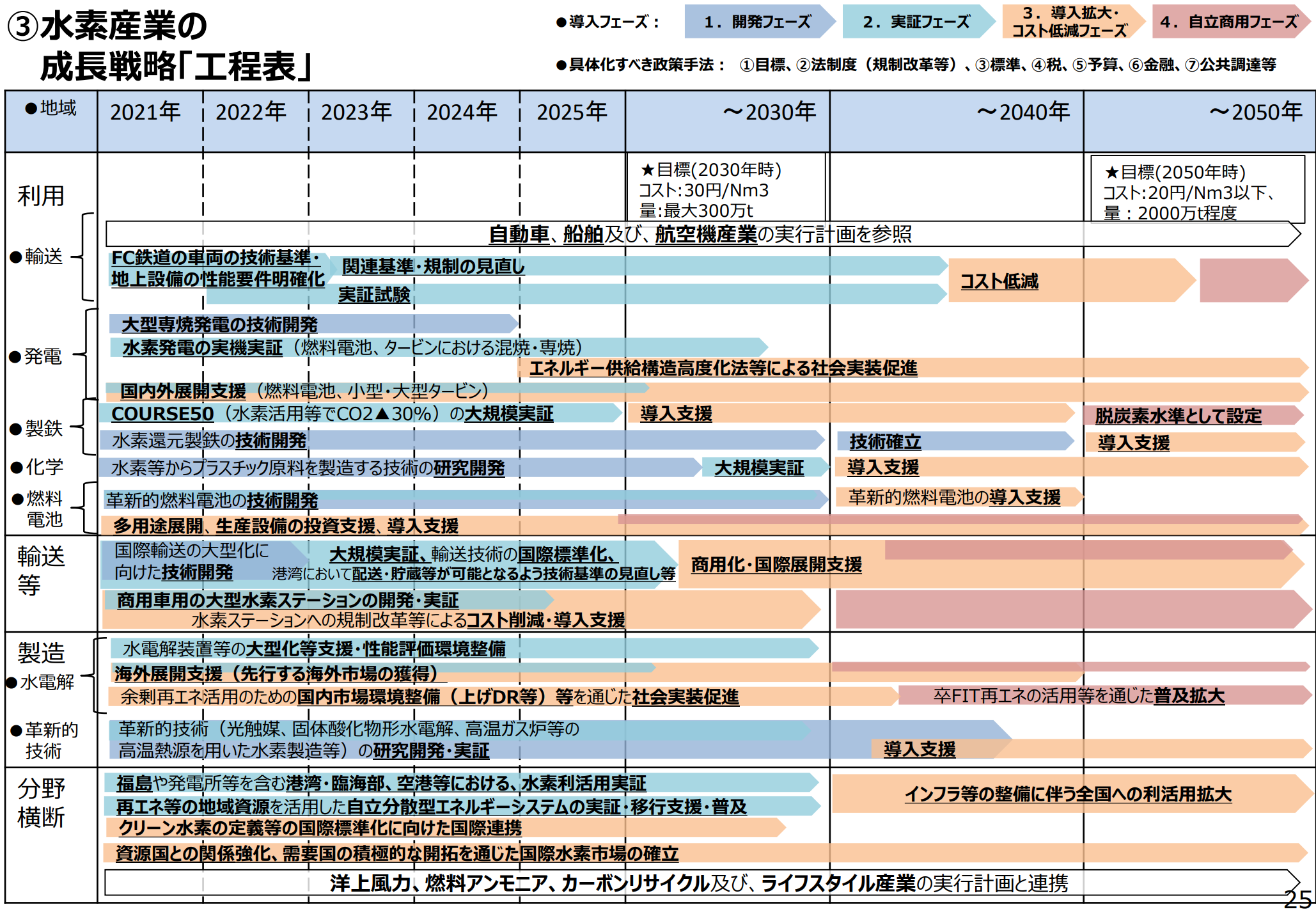

ここではカーボンニュートラル実現に不可欠な14の重点分野について実行計画が示されていますが、その1つに「水素産業」が挙げられています。

出所:成長戦略会議(第6回)資料1 「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」

グリーン成長戦略では、政府の投入するグリーンイノベーション基金や税制を軸に、民間投資の促進を図っています。

グリーンイノベーション基金の支援対象※として挙げられた3分野の中には「水素社会の実現」があり、「カーボンニュートラル社会に不可欠で、産業競争力の基盤となる」ものとして重要な役割が期待されています。

※国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)に2兆円の基金を造成。

カーボンニュートラル社会に不可欠で、産業競争力の基盤となる、①電力のグリーン化と電化、②水素社会の実現、③CO₂固定・再利用等の重点分野について、本戦略の実行計画を踏まえ、意欲的な2030年目標を設定(性能・導入量・価格・CO₂削減率等)し、そのターゲットへのコミットメントを示す企業の野心的な研究開発を、今後10年間継続して支援。

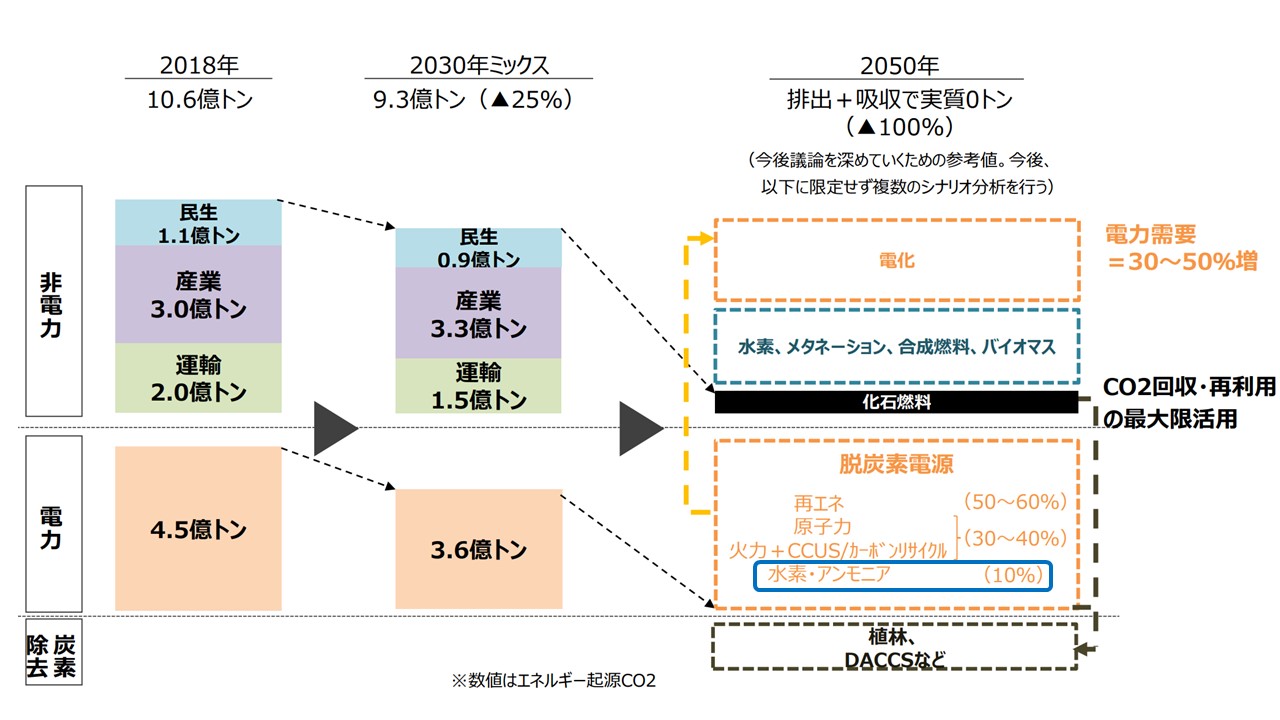

さらに、発電構成の1つとしても水素が明示され始めています。

これまでエネルギーミックスの中に「水素」が明確に位置付けられたことはありませんでしたが、最近の議論で初めて「水素・アンモニア発電」が登場しました。具体的な割合等はこれから議論される予定であり、10%程度というのは現段階の政府案にすぎませんが、今後発電構成の一端を担う存在となることは間違いありません。

出所:成長戦略会議(第6回)資料1

水素発電は、既存の火力発電設備を改修して利用できるというメリットがあります。しかし、燃料となる水素供給にはコストやサプライチェーンの課題が山積みで、専焼化技術も未熟です。さらに、代替方法のある発電に貴重な水素を利用すれば、水素を唯一の脱炭素化手段とする電化困難分野への供給が減少してしまうという懸念もあります。

そのようなバランスを探り、国際連携や技術開発を推進することが重要であるとともに、どれだけ民間の動きが進むかが鍵を握るといえます。

脱炭素社会の実現を考えるうえで「水素」は非常に重要な資源であり、国際的にも日本国内でも普及に向けた様々な方針が示されています。

このような潮流の中で忘れてはいけないのは、水素そのものが正義ではないということです。従来の一般的な製造方法では製造過程でCO₂排出を伴いますし、再エネから製造された水素でも、海外製造ならば輸入プロセスで温室効果ガスを排出します。

「水素」はあくまでも脱炭素化の手段であり、その道筋の中で捉えることが大切です。重要なのは、背景にある脱炭素化を見据えた取り組みとなります。これは産業を停滞させるものではなく、産業成長にもつながるものです。

グリーン成長戦略の中ではカーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設が掲げられており、脱炭素化に貢献する設備導入に対して税額控除や特別償却の措置がとられる計画となっています。

このように脱炭素化に向けて取り組む主体に対して、追い風となる仕組みが沢山登場しています。新たなエネルギー関連ビジネスとして注目されている「水素」をきっかけに、成長に向けた脱炭素化の重要性を認識して頂けたでしょうか。「水素ビジネスに興味がある」「脱炭素化って何から始めればいい?」等ご関心を持たれましたら、お気軽にお問い合わせください。

菅首相は「2050年温室効果ガス0」に向けて、カーボンプライシング制度導入の検討を経済産業省及び環境省に指示しました。今回は、この【カーボンプライシング】と、合わせておさえておきたい【インターナルカーボンプライシング(ICP:Internal Carbon Pricing)】について説明いたします。

目次

カーボンプライシングとは、炭素の排出量に価格付けを行うことをいいます。

カーボンプライシングは、2つの種類に大別できます。政府規制による「カーボンプライシング施策」と、民間の自発的な「インターナルカーボンプライシング」です。

カーボンプライシング施策の例として、国内排出量取引制度や炭素税があります。

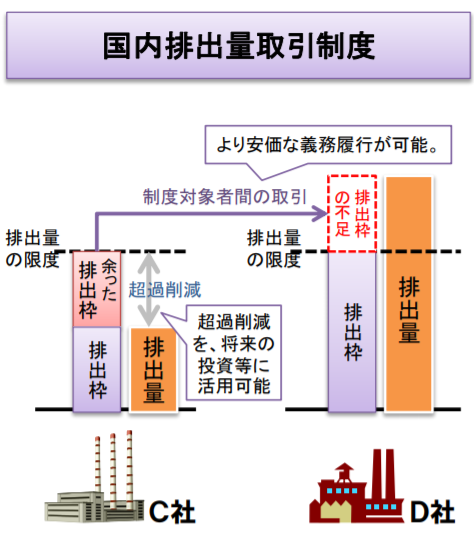

国内排出量取引制度とは、個々の企業に温室効果ガスの排出枠(排出の許容量)を設定し、その排出枠の取引を可能にする、という制度です。

このような温室効果ガスの排出の価格付け、すなわち炭素への価格付けによって、経済効率的に排出の削減が促進されます。

上の図のように、排出量の限度を下回った企業は、余った排出枠を、排出量が限度を上回ってしまった企業に売ることができます。

このようなルールのおかげで、各企業は排出の規制に柔軟に対応できます。また、効率的な排出削減の技術や低炭素型製品の需要も高まります。

◆環境省 国内排出量取引制度

炭素税とは、CO₂の排出量に応じて負担を求める税制のことです。

日本では、「地球温暖化対策のための税」という名称のもと、石油・天然ガス・石炭といったすべての化石燃料の利用に対して、環境への負荷に応じて負担を求めています。

ただ、現状では、CO₂排出量1トンあたり289円の負担となっており、炭素税を定めている諸外国に比べて低い価格設定となっています。 スウェーデンでは119EUR(約15,000円/t-CO₂)となっており、日本の52倍の価格に設定されています。

◆環境省 地球温暖化対策のための税

◆環境省 諸外国における炭素税等の導入状況

このように、カーボンプライシング施策は、国が導入する制度です。それに対し、インターナルカーボンプライシングは民間企業が独自で行うことができます。

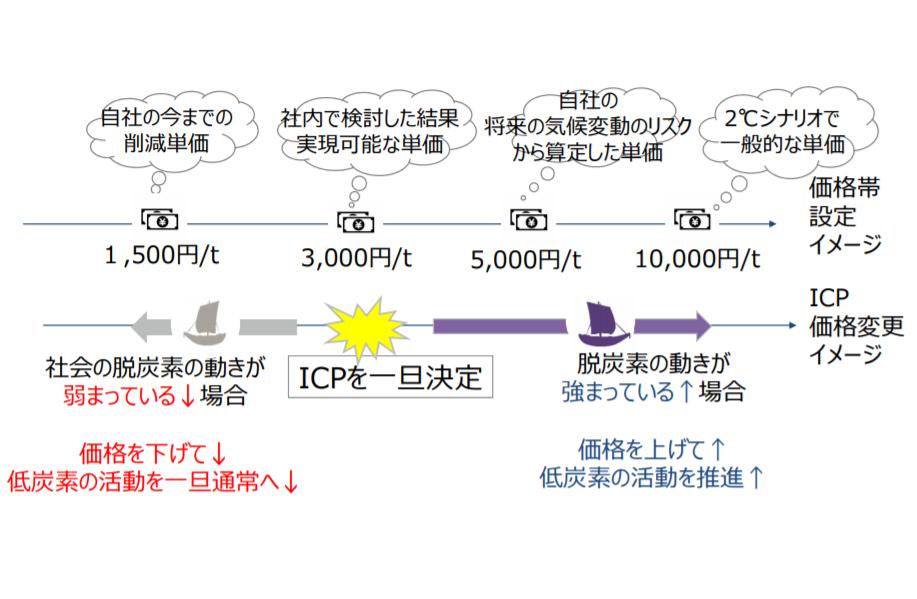

インターナルカーボンプライシング(以降ICPとさせていただきます)は、「組織が独自に自社の炭素排出量に価格を付け、何らかの金銭価値を付与することで、企業活動を意図的に低炭素に変化させることができる」というものです。

引用:環境省 インターナルカーボンプライシング概要資料

ICPによって自社の炭素の排出量に価格を設定することで、炭素の排出量の価値を見える化することができます。

炭素の排出量を価格として定量的に表すことによって、企業が炭素の排出量の削減目標を設定しやすくなる、などのメリットがあります。

引用:環境省 インターナルカーボンプライシング概要資料

炭素の価格付けとは、上の図の例でいうと、CO₂の排出量1tの削減に3000円のコストをかける価値がある、と企業内で価格を設定することをいいます。

この例では、今までのCO₂削減の取り組みでは、1t削減するために1500円支払っていたのに対し、これからは1tあたり3000円かけてでも削減しよう、という目標を立てたことになります。

この価格は、企業が低炭素への活動・CO₂削減への取り組みにどれくらい力を入れているか、という指標にもなります。

高い価格を設定するということは、それだけ脱炭素を重要視していることを意味します。

企業は、社会の動きに沿って価格を柔軟に変更することが可能です。脱炭素の動きが社会全体で強いときは、自社のICPも高くし、脱炭素に力を入れることができます。逆に脱炭素の動きが弱まっているときは、ICPを下げて低炭素の活動を通常に戻す、という対応ができます。

また、インターナルカーボンプライシングが重要な理由としては、CDPレポートの評価項目の一つであることがあげられます。

参照:CDP レポート 2019 日本版

さらに、TCFDでも言及されていることから、今後もインターナルカーボンプライシングを導入する企業は増えていくと期待されています。

CDP、TCFDについては、下記の記事をご参照ください。

◆気候危機のリスクを、企業価値に反映する手法【TCFD】とは?

世界では、2018から2019年にかけて、世界で1300社以上がインターナルカーボンプライシングをすでに導入している、または、導入を検討しています。

日本でも、インターナルカーボンプライシングの導入の動きがあり、2018年時点では導入している企業が67社、二年以内に導入予定の企業が68社でした。

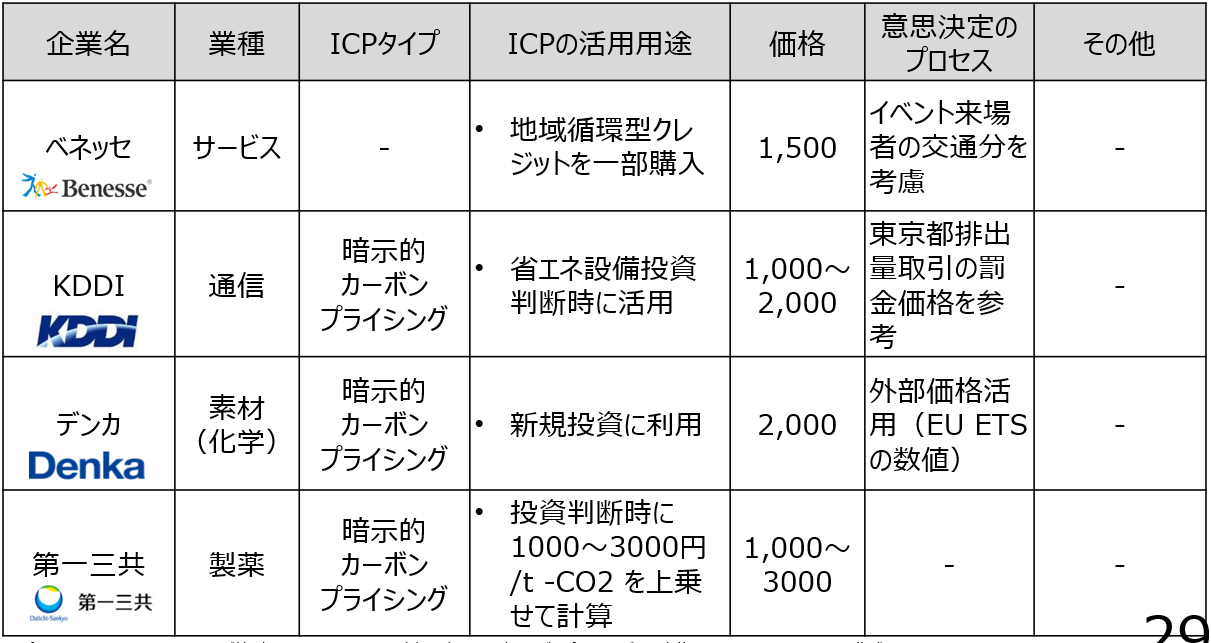

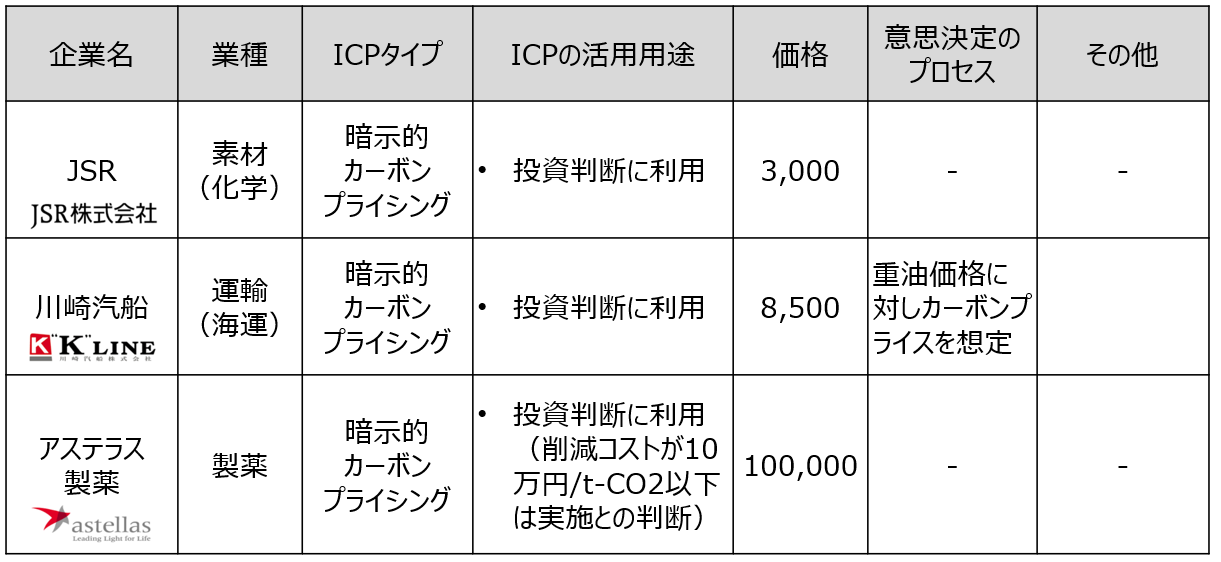

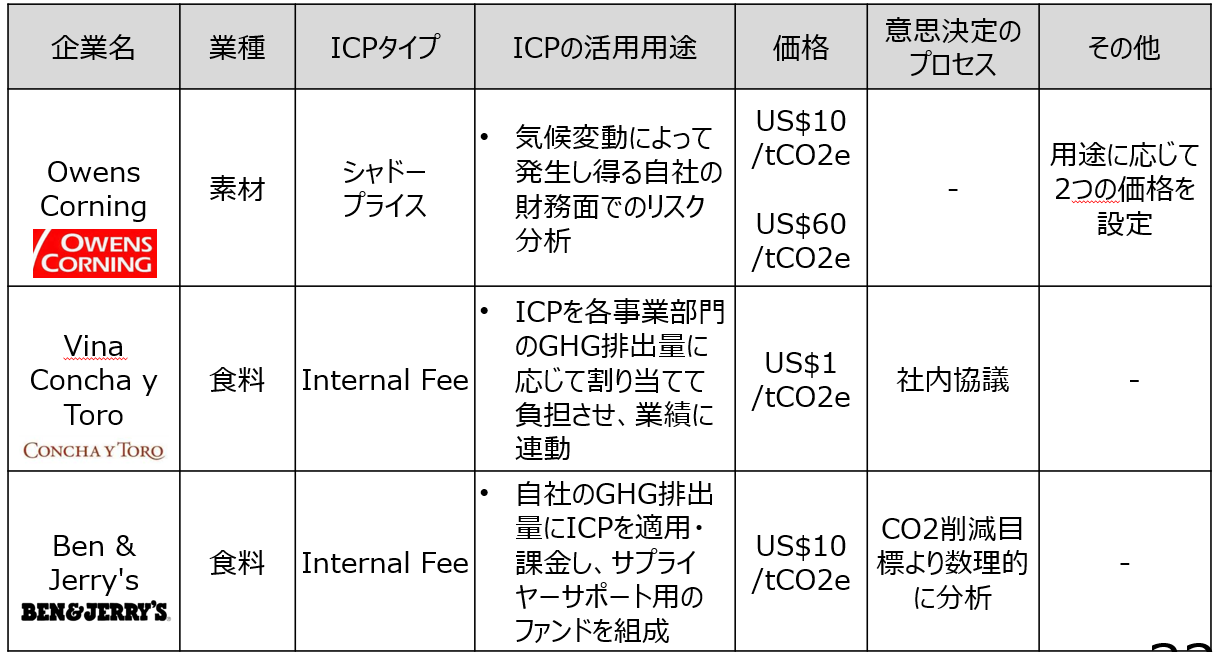

ここでは、インターナルカーボンプライシングを導入している企業の例と、その価格を紹介します。

◆導入している国内企業の例

◆導入している海外企業の例

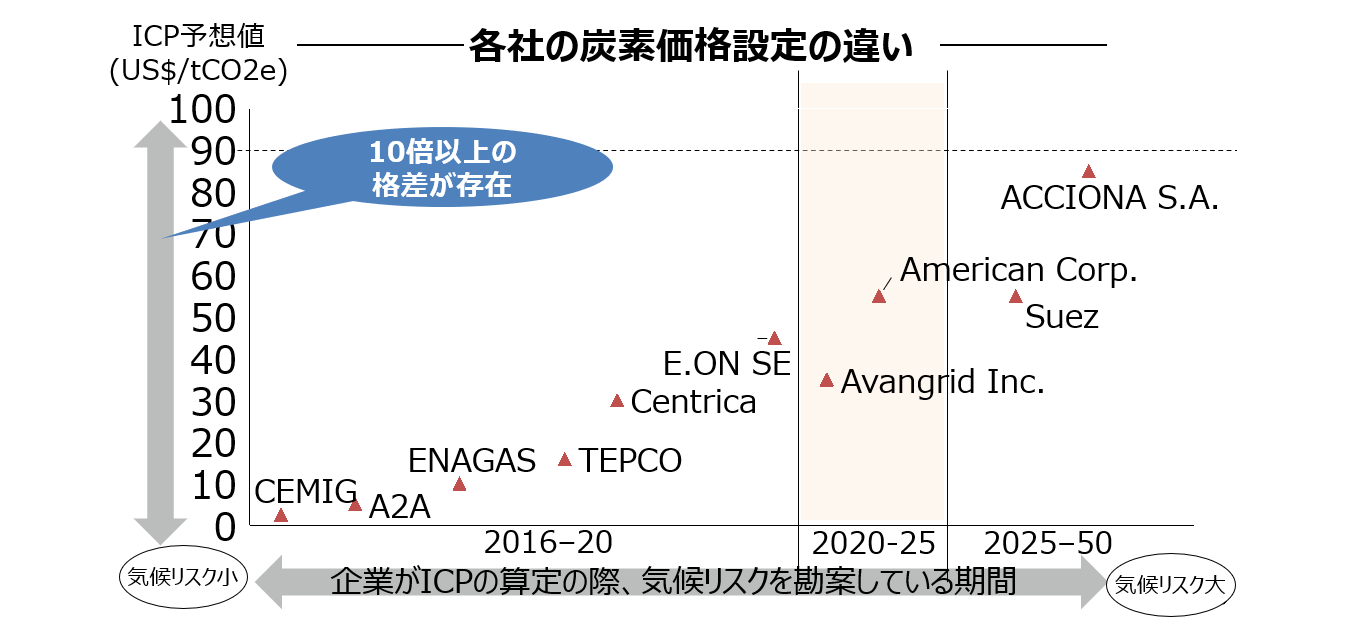

これらの企業のICPの価格を見ると、100円/t-CO₂の企業もあれば、100,000円/t-CO₂の企業もあります。

このように、ICPの価格には企業の間でかなりの価格の幅が存在します。

なぜ、企業によってこれほど価格にばらつきが生まれるのでしょうか。

ICPの価格は、各社の意思決定で変化します。

また、価格設定に用いるデータや、設定のプロセスによっても違いが出ます。

さらに、長期の気候リスクを考えてICPを設定している企業ほど、ICPが高くなる傾向があります。

これらの要因によって、企業の炭素価格にばらつきが生まれると考えられます。

現在使われているCO₂の削減の代表的な手段には、風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーがあります。

また、大気中からCO₂を回収する技術も開発されています。その技術の一つとして、CCS技術があります。

これらの方法を使うと、どれくらいの削減コストがかかるのか、考えてみましょう。

下記の資料を使って、例えば石炭火力発電と比べた際の太陽光発電の削減コストについて考えてみましょう。

参照:関西電力 原子力発電について

まず、石炭火力発電は、電力1kWhあたり943g(=0.943kg)のCO₂を排出します。

よって、1t(1000kg)のCO₂を排出するごとに、1000/0.943 = 1075kWhの発電が可能です。

石炭火力発電は、1kWhあたり12.3円の発電コストがかかるため、1075kWh発電するためには、1075×12.3 = 13043円かかります。

一方で、太陽光発電は、1kWhあたり29.4円の発電コストがかかります。

よって、1075kWh発電するためには、1075×29.4 = 31605円かかります。

まとめると、石炭火力発電の代わりに太陽光発電を用いるとき、1t-CO₂削減するためには、31605-13042 = 18203円かかります。

以上の計算から、太陽光発電による削減コストは、1t-CO₂あたり2万円弱であることがわかります。

では、風力発電ではどうでしょうか。 太陽光発電と同じ方法で考えていきます。

石炭火力発電は、1075kWhの発電あたり1t-CO₂を排出します。

このときの発電コストは13043円です。

風力発電の発電には、1kWhあたり21.6円かかります。

よって、1075kWh発電するためには、1075×21.6 = 23220円かかります。

まとめると、石炭火力発電の代わりに太陽光発電を用いるとき、1t-CO₂削減するためには、23220-13042 = 10178円かかります。

このように、風力発電によるCO₂の削減コストは、太陽光発電よりは小さいものの、1t-CO₂あたり約1万円かかります。

参照:令和3年度 資源・エネルギー関係概算要求の概要

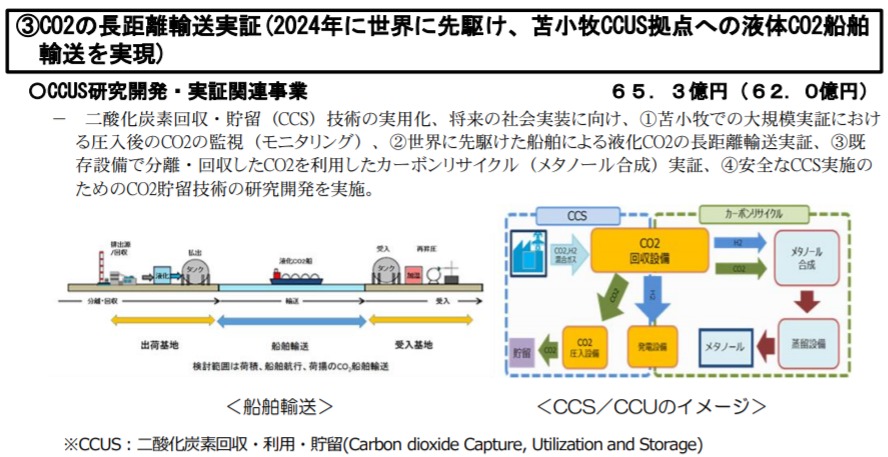

CCS技術は、排出されるCO₂を回収し、それを貯留、利用する技術のことをいいます。

火力発電所など、多量のCO₂を排出する施設での設置が想定されています。

CCS技術の研究開発は、令和3年度の経済産業省の概算要求で、65.3億円の予算がついています。

このCCSの導入に向けた大きな課題は、やはりそのコストの高さです。

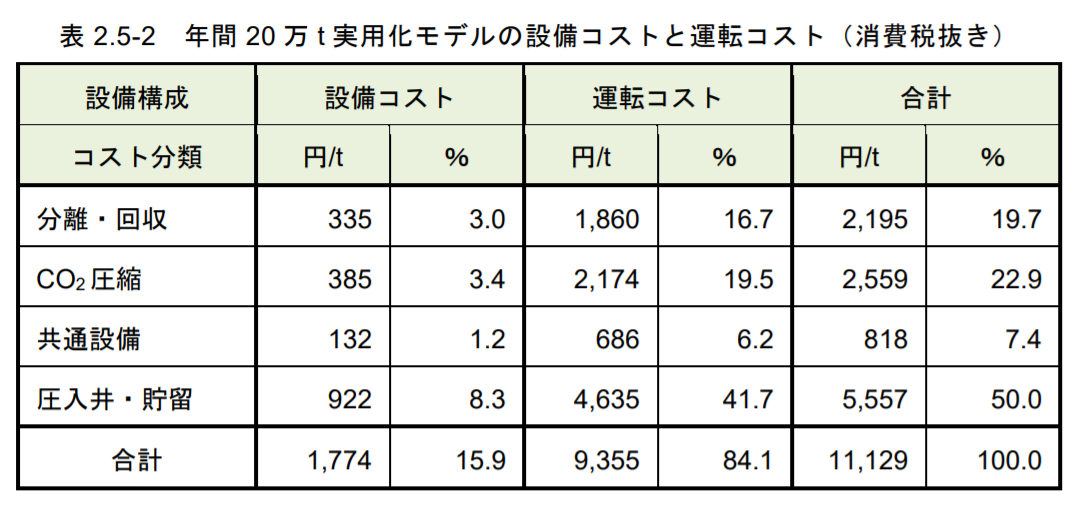

CCSは、苫小牧で実証試験が行われていますが、その試験データをもとに試算されたコストは、11129円/t-CO₂でした。

参照:苫小牧におけるCCS大規模実証試験 総括報告書

コスト削減のために、より大規模な施設を作ることによる圧縮機の効率の向上や、技術革新によるCO₂の分離・回収エネルギーの低減など、様々な工夫が考えられています。

しかし、これらの工夫をすべて取り入れたとしても、そのコストは5580円/t-CO₂になると試算されています。

さらに、実証試験の施設は、CO₂の発生場所と分離・回収設備が隣あっているため、CO₂はパイプラインで輸送しています。

しかし、実用化された場合、CO₂の発生する工場や発電所とCCS施設は離れていると考えられます。

このとき、CO₂を輸送する際のコストもかかってしまい、さらに削減コストは高くなってしまいます。

この他にも、地域住民の理解が得られにくく施設の候補地の選定が難しいという問題や、安全性の問題などがあり、実用化には様々な課題が残っています。

以上のことを踏まえて、もう一度日本の炭素税について考えてみましょう。

日本の炭素税は、289円/1t-CO₂です。 これは、太陽光発電や風力発電、CCS技術のCO₂削減コストに比べて、はるかに小さい金額です。

このことからも、日本の炭素税は安すぎると言えそうです。

フランス、アイルランド、デンマーク、カナダの炭素税は2000~4000円/1t-CO₂ほどですが、現在のCO₂削減技術では、少なくともこれくらいの値段にする必要があると考えられます。

もちろん、炭素税を引き上げることによって経済に歯止めがかかるというデメリットはありますが、2050年脱炭素社会を実現するためには、炭素税を見直す必要がありそうです。

インターナルカーボンプライシングは、温室効果ガスに価格を設定することで、企業の排出削減を手助けしてくれるような考え方です。

国のカーボンプライシング制度がどのような形になるかはまだわかりませんが、何だかの方針が打ち出されたとしても、事前に社内にインターナルカーボンプライシングを導入していれば、柔軟に対応することができます。

脱炭素経営を進める重要な手法として、弊社としてもできる部分から取り組んでまいります。

2020年照明問題はご存知でしょうか?水銀灯の製造中止や蛍光灯の製造減少など日々の私達の生活環境での「明かり」がここ数年で大きく変化していきます。今後の動向はどのようになっていくのでしょうか。

2013年に国際連合による環境問題に関する条約「水銀に関する水俣条約(日本政府が命名)」が採択されました。

2017年には正式に発行され2021年1月1日より製品の製造・輸入が禁止されています。

パナソニック株式会社 2020年6月末に水銀灯の製造を終了。その他のメーカーもぞくぞくと製造を終了しています。

水銀灯だけでなく、蛍光灯器具についても、各メーカーの生産は既に終了しています。

蛍光灯器具の生産終了にあたり、蛍光灯の生産・販売も減少傾向にあります。

水銀灯・蛍光灯のLED化が進んでいます。国内では「水銀規制」より照明器具をLED化するにあたって国や各都道府県からの助成金や補助金制度も行われています。

エコ・プランでは2019年度、LED、照明関連工事件だけでも100件近く実施しております。(空調機更新など他の工事と合わせたものを除く)補助金の提案・申請もおこなっています。照明のことでお困りの際は、是非弊社にご相談ください。

・【事例紹介・補助金活用】 照明・空調機更新工事、給湯器増設工事 病院/東京都

・【事例紹介・補助金活用】 照明・空調機更新工事 公共施設/千葉県

ESC事業部 大阪EM課 本橋

頻発する自然災害、中東等の国際エネルギー情勢の緊迫化、再生可能エネルギーの拡大など、近年電力供給を巡る環境は変化してきています。このような中でも安定した電力供給を行うために、法制度の整備が行われました。

今回は、再生可能エネルギーの新たな導入支援制度を中心に、身近な電力供給を支える状況についてご紹介します。

2020年6月に「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」、いわゆる「エネルギー供給強靱化法」が成立しました。(以下、「エネルギー供給強靱化法」とさせて頂きます。)

この法律は、「電気事業法」「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再エネ特措法)」「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(JOGMEC法)」の一部を同時に改正するものです。

出典:経済産業省資源エネルギー庁

「法制度」の観点から考える、電力のレジリエンス ①法改正の狙いと意味

これらの改正により、災害に強く、不安定な再エネの大量導入に適応した電力供給体制の構築を目指しています。今回は、その中でも再エネの導入を支える「再エネ特措法」の改正についてまとめました。

(参照) エネルギー供給強靭化法(経済産業省)

◆エネルギー供給強靭化法をうけての具体的取り組みはこちら

始まった、電力レジリエンスのための新制度

日本は、1970年代の二度の石油ショックを契機に、石油から石炭・天然ガス・原子力・再生可能エネルギーなどの石油代替エネルギーへのシフトを進めてきました。

近年の世界的なエネルギー需要の急増、低炭素化の必要性から方針が見直され、「石油代替」ではなく「非化石エネルギー」の利用促進へと舵を切りました。

そのような中で、2009年に「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(=エネルギー供給構造高度化法)」が制定され、電力事業者に対し非化石エネルギーの利用を促進する枠組みが構築されました。

この法律により、事業者は2030年までに非化石電源比率を44%にすることが求められています。

(参考)「エネルギー供給構造高度化法」について(経済産業省)

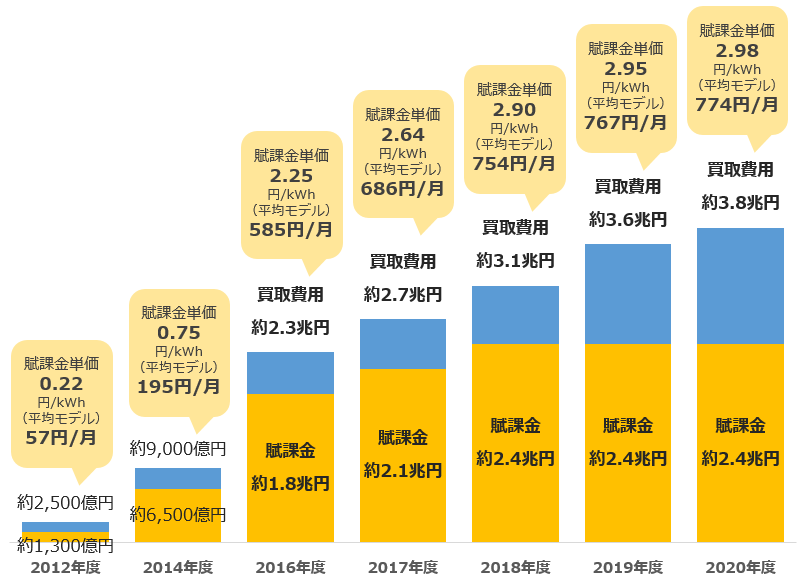

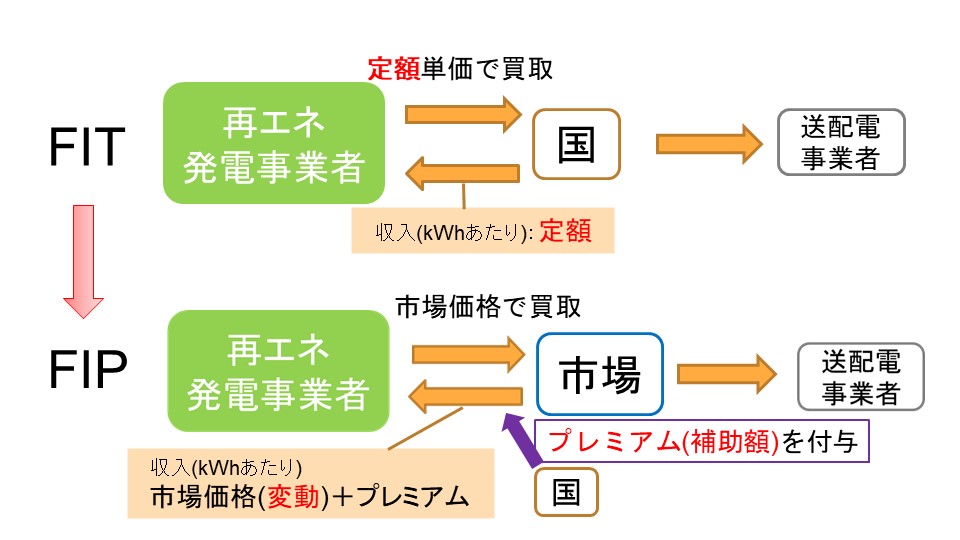

中でも再エネの普及を促すため、2003年からRPS制度(電力事業者に一定割合の再エネ利用を義務化)が導入されました。2012年からは、替わってFIT制度が導入されていますが、今回の法改正により新たな制度(FIP制度)へと移行することが決定しました。

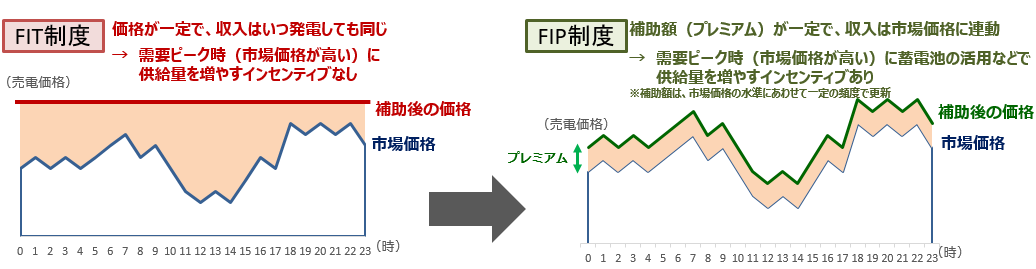

再エネ特措法の改正点の中でも消費者に大きく関わるのは、「FIT制度からFIP制度への移行」です。

では、そもそも、現在再エネを支えている「FIT(Feed-in tariff; 固定価格買取制度)」とはどのような制度なのでしょうか?

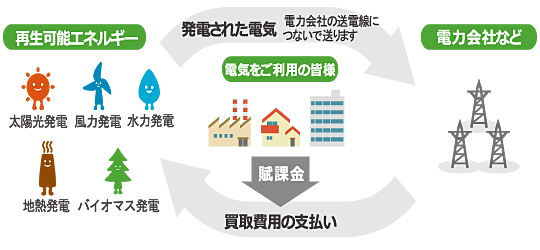

(出典:経済産業省資源エネルギー庁)

FITとは「再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度」です。再エネの普及を図って2012年に制定されました。

電気は「発電、送電、配電」※1のプロセスを経て私たちの下にやってきますが、電力は安定供給が原則のため、太陽光のように変動する再エネは送電線につなぐ優先順位が低くなっていました。

そこで、発電事業の予見性を高めて、再エネ発電事業者の参入を促すため、高い価格で長期間※2、国が買い取ることを保証しました。

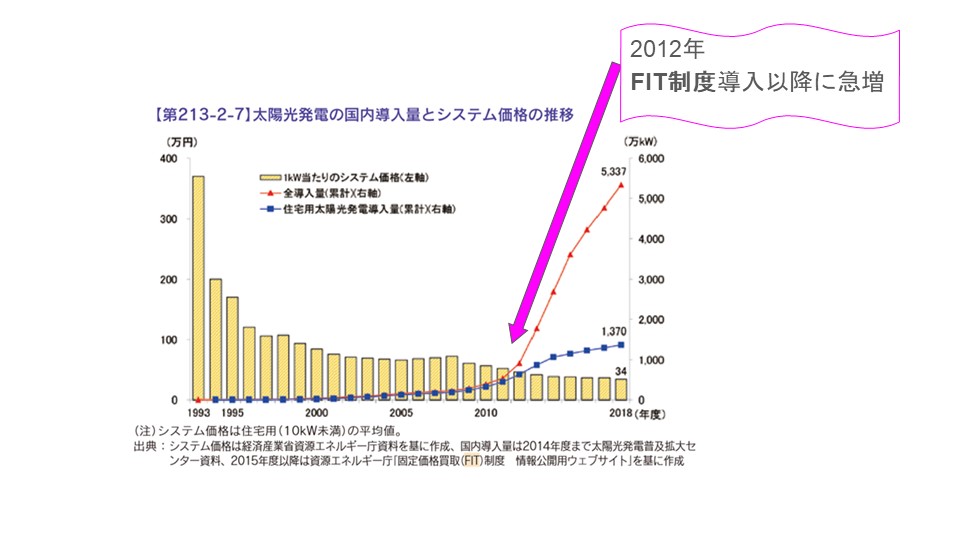

太陽光発電の導入量とシステム価格推移(エネルギー白書2020より作成)

その恩恵もあり、太陽光発電はFIT導入以降急増しました。一方で、事業者に保証された「高い固定価格」というのは国民の電気料金に上乗せされる「再エネ賦課金」によって賄われています。賦課金による国民負担増大が問題視されており、制度改正の一因となりました。

※東日本大震災以降、電力料金が上昇している要因としては、託送料金の内訳として賠償負担金、廃炉円滑化負担金などの費用が追加されたことも挙げられます。

参考 料金設定の仕組みとは?

FIT導入後の賦課金の推移(出典:経済産業省資源エネルギー庁)

※1

送電:電力会社(もしくは個人事業者)によって発電された電力が、系統(送電線)に繋がれること。

配電:系統(送電線)に繋がれた電力が、消費者の下に送られること。

以前は、東京電力・九州電力などの大手電力会社が発電~配電までを担っていたが、2016年に電力小売が全面自由化、2020年4月に発送電分離が開始し、様々な事業者の参入が促されている。

現状、送電線の所有者はほぼ大手電力会社であり、系統への接続順は先着順となっている(いわゆる「早い者勝ち」であり、以前から使われてきた石炭火力の契約でいっぱいだと再エネはつなげない)。

※2 2012年当初、太陽光発電の買取価格は40円(10kW以上)、42円(10kW未満)と非常に高額。(買取金額は毎年見直されており、2020年度は21円<~10kW>、13円<10~50kW>、12円<50~250kW>、入札で決定<250kW~>となっている)

買取期間は原則20年間であるが、10kW未満太陽光は10年、地熱は15年間。

新たに導入されるFIP制度についてご紹介します。FIPとは「フィードインプレミアム(Feed-in Premium)」の略称で、電気を卸市場などで販売し、売れた電力に対して国が一定のプレミアム(補助額)を上乗せする方法です。

出典:経済産業省

「法制度」の観点から考える、電力のレジリエンス ⑤再エネの利用促進にむけた新たな制度とは?~「FIT制度」に加えて新たに導入される「FIP制度」とは?

FIPの最大の特徴は市場を活用する点にあります。例えば、空調需要の少ない4月頃、日照量が多く太陽光発電量が増加した場合、需要に対して供給過剰になります。電力は余るのでこの時間帯の「市場価値」は下がりますが、FITの場合はいつでも固定価格で再エネが買い取られます。

しかし、FIPでは「市場価値」が下がった分、その時間帯の収入も減少します。

これにより、発電事業者は市場価格の高いとき(需要が多く供給が少ない)に発電し、市場価格の低いとき(需要が少なく供給が多い)には蓄電や自家消費などにより、市場に売る電力量を調整しようと努めることになります。

変動性再エネが大量導入されることを想定すると、「発電した分すべて供給する」のではなく「需要に合わせて調節する」ことがいっそう重要となります。

2050年カーボンニュートラル達成に向けて、再エネの主力電源化に向けた動きはますます加速しています。

再エネの大量導入を支えるためには、「供給が需要に合わせる」だけでなく、私たち消費者が供給に合わせて需要を調整するというデマンドレスポンスの考え方も重要となります。

時間を選ばない電力使用(充電など)を需要の少ない夜間や日照条件の良い昼間に行えば、再エネを支えるとともに電力料金の削減にもつながります。

変化し続ける電力関連制度を把握するとともに現状の電力利用を見直し、賢く利活用してみてください。

◆使用電力の省エネをご検討される場合は、いつでもお問い合わせください。

【省エネコンサルティング】

紫外線とその殺菌効果についてやさしく解説する【紫外線の殺菌効果解説シリーズ】の第三弾となる

(3)「紫外線の人体への影響は?」です!さっそく始めましょう。

細胞の中のDNAや、その他の細胞内の物質を壊してしまう紫外線は、人間の体にも悪影響を与えるのでは?と考えた方もいるかもしれません。その通り、紫外線は人体へもダメージを与えます。今回は人体への影響について解説します!

紫外線の影響を直接受ける体の部位は、二か所しかありません。皮膚と目です。それぞれについて説明していきます。

■ もくじ ■

● 皮膚への影響

● 目への影響

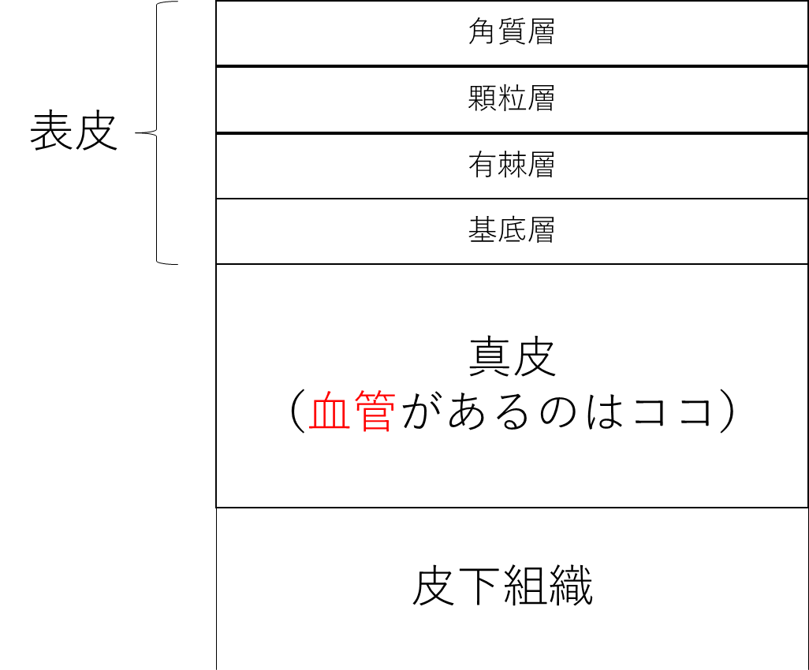

まず皮膚の構造を見てみましょう。

外側から順に、表皮、真皮、皮下組織というものになります。そして、表皮はさらに角質層、顆粒層、有棘層、基底層の四つに分かれます。

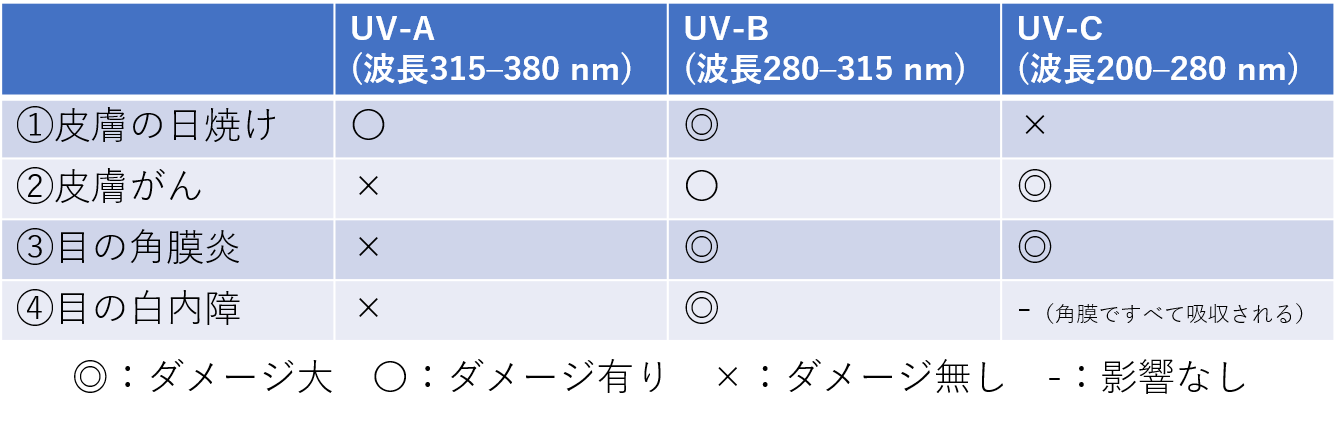

紫外線によるダメージは大きく分けて、日焼けと皮膚がんの二つになります。

皮膚にやってきた紫外線は、基底層に存在する物質に吸収されてエネルギーを与えます。それが血管の膨張につながって皮膚の色が赤くなります。

受け取ったエネルギーは他にも、肌の色の元となっている物質(メラニン色素)を大量に生成し、肌が黒くなります。(赤くなることをサンバーン、黒くなることをサンタンと呼びます。)

UV-AとUV-Bは皮膚の基底層まで入ることができるので、日焼けを起こしますが、UV-Cは表面の角質層でほとんど吸収されるため、日焼けを起こすことはありません。

(1)「そもそも紫外線ってなんだっけ?」の最後で、太陽光からやってくる紫外線はUV-AとUV-Bです、と説明しました。太陽に当たって日焼けする、というのはUV-AとUV-Bのしわざなのですね。

前回の(2)「紫外線の性質は?その殺菌効果について」にて、波長が260 nmくらいのUV-CがDNAに吸収される、という話をしました。人間が持つDNAも例外ではありません。

DNAは波長が280~315 nmのUV-Bも少し吸収します。UV-CやUV-Bを吸収してDNAが壊されると、細胞死が起こります。細胞死自体は実は人間にとって大きな問題ではないのですが、死までは至らない瀕死の状態でDNAが細胞を作ろうと頑張ってしまうと、がん細胞となってしまうことがあります。

皮膚がんにも種類がありますが、危険なものだとがん細胞が血液に乗って体の他の部分に転移してしまうことがありえます。もしかすると命を落とすようなこともありうるのです。

がん細胞ができることは稀なのですが、やはり何度も何度も紫外線を浴びたりしていると、がん細胞ができる確率はあがっていってしまいます。

日焼けと皮膚がんは別物です。UV-Cを浴びることでは日焼けはしませんが、将来皮膚がんになる可能性はあるのです。

逆に、日焼けをしていれば皮膚がんになる可能性は増えます。UV-Bによる日焼けを起こせば、それと同時にUV-BによるDNAの破壊も起こるからです。

少しややこしいので注意が必要です。

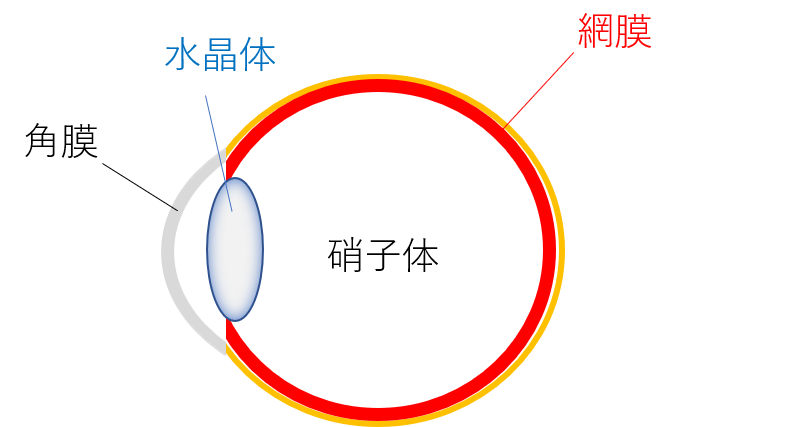

まず目の構造を見てみましょう。

光が入ってくる順に、角膜、水晶体、硝子体、そして眼の内部の壁を覆っている網膜というものがあります。網膜に可視光線が吸収されることで私たち人間は世界を見ることができています。

網膜は光に敏感な性質を持っており、角膜や水晶体は過剰な光を吸収して網膜を傷つけないようにする働きをしています。その分、角膜や水晶体へのダメージが、眼のけが・病気となることがあります。

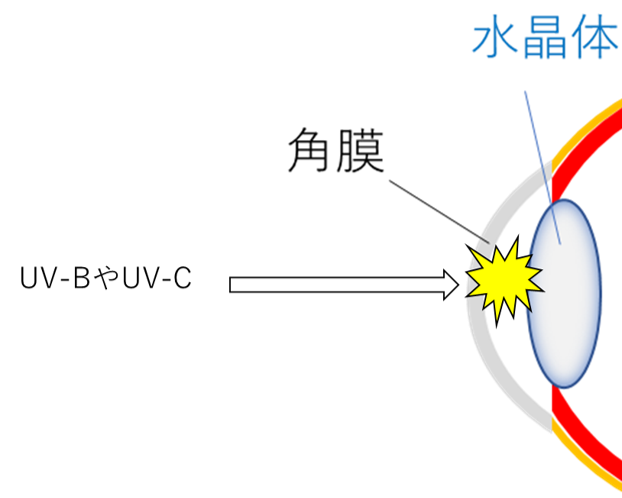

角膜へのダメージが最も大きい、つまり角膜が最もよく吸収する紫外線は、波長が260~290 nmのUV-Cです。太陽光に含まれませんので、人工的なUV-Cに注意する必要があります。

また、太陽光に含まれるUV-Bも角膜にダメージを与えます。UV-Bによる角膜炎はスキー場でよく起こります。雪が太陽光に含まれるUV-Bをよく反射するので、太陽を直接見なくても、雪からのUV-Bの反射で角膜はダメージを受けます。

角膜を構成する物質が紫外線を吸収してエネルギーを受け取ると、組織が破壊されます。組織の破壊や、それを治そうと体が反応することで、目の痛みや充血、涙が出るなどの症状が現れます。

通常は1週間程度あれば治るようです。が、重症化すると視力低下やひどいときには失明してしまうこともあるようなので、目に違和感があればすぐに眼科に行ったほうが良いですね。

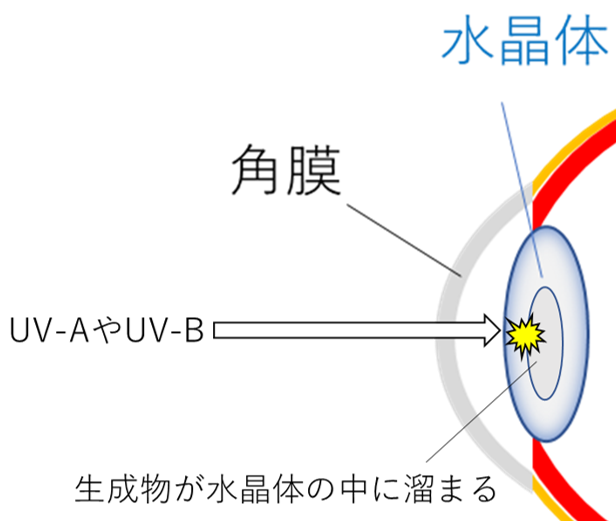

UV-Cは角膜がほとんど吸収してしまうので、水晶体へはUV-AとUV-Bがダメージを与えることになります。

水晶体がUV-AやUV-Bを吸収してエネルギーを受け取ると、そのエネルギーを使って水晶体内部で化学反応が起こります。その反応の生成物が溜まっていくのが白内障という病気です。

水晶体は、外から入ってきた光を屈折させて網膜に像を写す、カメラのレンズのような役割で、物を見るために非常に重要な組織です。

水晶体が生成物で満たされるようになると、目が見えなくなってしまいます。また、こうした生成物は歳とともに溜まっていくので、高齢になればなるほど症状が顕著になっていきます。

以上、人体への影響を説明してきましたが、ちょっと複雑になってしまいました。表にしてまとめます。

影響を受ける部位は皮膚と目の二つ、そして波長によって影響力は異なるという点をよく理解しておいてください。

人体への影響を理解できたと思います。紫外線は太陽に含まれていますし、UV-Cなどは工業的に利用されています。紫外線からの影響を全くのゼロにすることは不可能です。

そのため、ゼロにはできなくても、紫外線を浴びるとしてもここまでにするように、という安全基準値が考えられています。東日本大震災で放射性物質に汚染されたお米に、安全基準値が設けられたことと同じです。

次回は、その安全基準値について説明していきます!

【紫外線の殺菌効果解説シリーズ(3)「紫外線の人体への影響は?」】(終)

(1)「そもそも紫外線ってなんだっけ?」

https://www.ecology-plan.co.jp/information/13696/

(2)「紫外線の性質は?その殺菌効果について」

https://www.ecology-plan.co.jp/information/13920/

(3)「紫外線の人体への影響は?」

https://www.ecology-plan.co.jp/information/14468/

(4)「紫外線の安全基準値について考えてみよう」

近日公開予定。

紫外線とその殺菌効果についてやさしく解説する【紫外線の殺菌効果解説シリーズ】の第二弾となる(2)「紫外線の性質とその殺菌効果について」です!さっそく始めましょう。

紫外線が殺菌効果を示すのは、平たくいえば紫外線が菌などの微生物にダメージを与えるからです。

紫外線による微生物へのダメージは、大きく分けて

の二つがあります。

よく理解するために、まず、紫外線などの電磁波はエネルギーを持っている、という話から始めたいと思います。

目次

波というのはエネルギーを持ちます。海の波に体を持っていかれるという経験をしたことがある人は多いでしょう。縄跳びをうねらせて波をつくるときのことを想像してみてください。波のうねりを作るには、腕を動かしてエネルギーを縄跳びに与えなければならないのです。

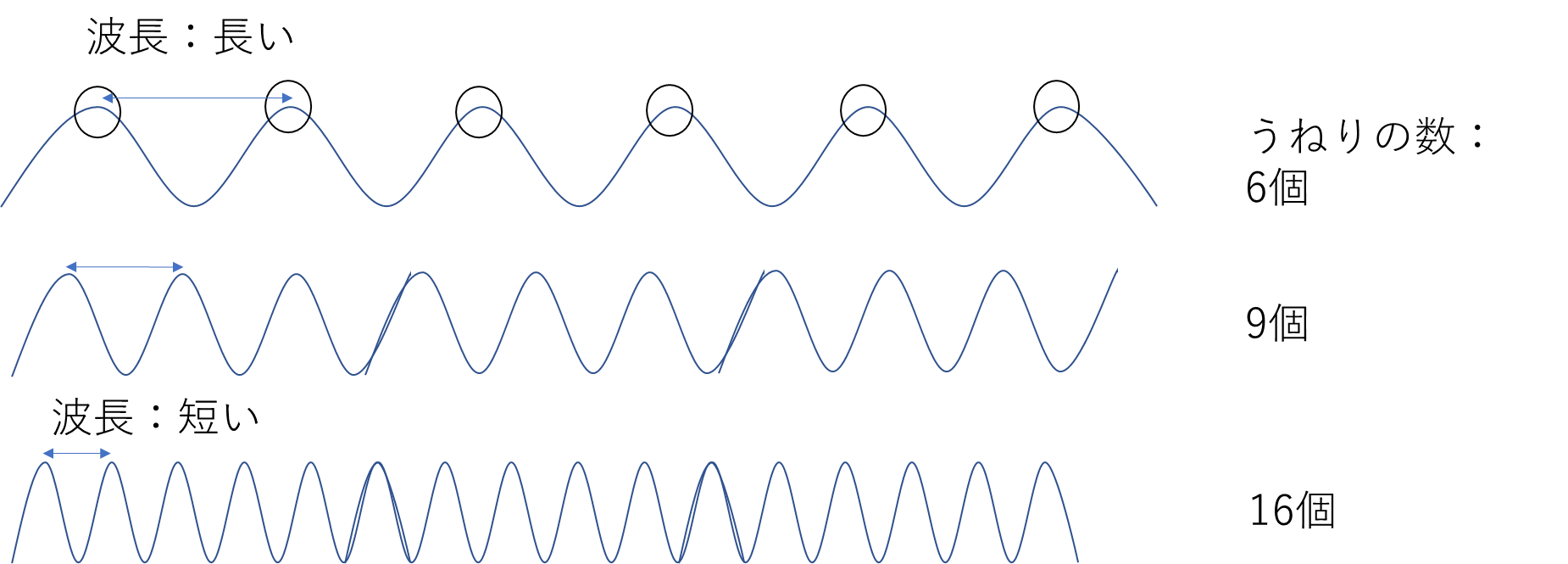

電磁波は波長が短ければ短いほど、エネルギーが大きくなります。

波長が短いとは、波のうねりがたくさんあるということです。

縄跳びをうねらせてたくさんのうねりをつくるとき、激しく手を動かす必要がありますね。そのイメージです。うねりがたくさんあるということは、大きなエネルギーを持っているということです。

例えば「放射線」という言葉を聞いたことがあると思います。放射線にもいくつか種類がありますが、そのうちの一つ、ガンマ線は波長が非常に小さい電磁波です 。その波長は、0.01 nm以下です。

ガンマ線は可視光である青色と比べると『波長』の長さは1000分の1以下です。つまり青色の波1個に対して1000個も波があるということになります。

放射線が危険なのは、波長が非常に小さいつまりは大きなエネルギーを持っていて、放射線が体に当たってしまうと、細胞を破壊したり染色体を破壊したりする恐れがあるためです。

殺菌効果についての話に戻します。UV-Cの紫外線は微生物や菌の細胞、ウイルスなどが持つDNAやRNAに吸収される性質があります。微生物や菌、ウイルスの細胞へのダメージにおいて最も強力なものが、DNAへのUV-C紫外線吸収です。

DNAというのは微生物のみならず、私たち人間も含めた生物すべてが、生きる上で必要なものです。生物はたくさんの細胞が集まってできていますが、その細胞をつくるのがDNAです。

身長が数十センチメートルしかない赤ちゃんも、DNAがせっせと細胞を作ることで成長して大人の体になっていくわけです。DNAは細胞を作り、作った細胞の中に存在し続けて、新たな細胞を作りだします。

そんなDNAは、UV-Cをよく吸収します。先ほども言ったように、電磁波はエネルギーを持っていますから、吸収する、とは、エネルギーを受け取る、ということです。

そのエネルギーによってDNAが破壊されてしまうのです。そうすると生物は生きていけなくなります。これが紫外線の殺菌作用の正体です。

DNAは、上の図のように二重螺旋を形成しています。まるで梯子がねじれているような形です。ここにUV-Cが吸収されると二重螺旋を維持できないようになってしまいます。螺旋梯子の間にある線の上と下がくっついてしまい、本来の働きができなくなるのです。(この物質と物質がくっついたものを“二量体“と呼びます。)

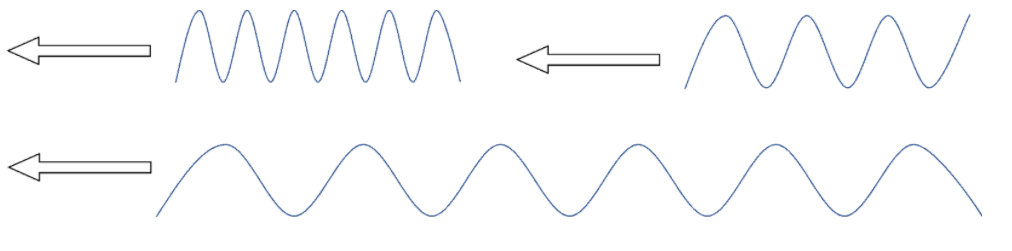

UV-Cといっても波長が200から280 nmと幅が広いです。実は、波長によってDNAやRNAへの吸収しやすさというのがあります。これまでの研究によってDNAはUV-C の中でも260 nm付近の波長をもつものをよく吸収する、ということがわかっています。

2.png)

医療機器などにおいて紫外線を殺菌に利用する際には260 nm付近の波長をもつUV-Cを使うことが多いです。微生物や菌、ウイルスなどの細胞のDNAやRNAが最もよく吸収する『波長』なわけですから、最もよくDNAやRNAを破壊するのです。

DNAはUV-Cをよく吸収しますが、細胞に含まれる物質には、UV-AやUV-Bをよく吸収するものがあります。それらはエネルギーを受け取ると、DNAのように破壊されたり、細胞の外にエネルギーを吐き出したりします。

大量にダメージを受ければ細胞が死んでしまいます。しかし、DNAより重要な物質は無いので、DNAの破壊ほど重大なダメージではありません。

受け取ったエネルギーを、外に活性酸素の形で吐き出すことがあります。活性酸素は要するにエネルギーを持った暴れん坊で、まわりに悪影響を与えることがあります。が、DNAの破壊ほど重大なダメージではありません。

紫外線は微生物や人体に影響を与えますが、そういった影響はすべて、紫外線が吸収されてエネルギーを渡すことで起こります。

DNAという特定の物質は、260 nmという特定の波長の紫外線をよく吸収する、といったように特定の『波長』のものが特定の物質に吸収されやすいという特徴を理解しておくことが、紫外線による殺菌を理解することで最も重要です。

人体への影響を理解する上でも重要なことなので、是非覚えておきましょう。

いかがだったでしょうか?これで殺菌効果についての説明は終わります。次回は紫外線の人体への影響を説明していきます!

【紫外線の殺菌効果解説シリーズ(2)「紫外線の性質と殺菌効果について」】(終)

(1)「そもそも紫外線ってなんだっけ?」

https://www.ecology-plan.co.jp/information/13696/

(2)「紫外線の性質は?その殺菌効果について」

https://www.ecology-plan.co.jp/information/13920/

(3)「紫外線の人体への影響は?」

https://www.ecology-plan.co.jp/information/14468/

(4)「紫外線の安全基準値について考えてみよう」

近日公開予定。

紫外線とその殺菌効果についてやさしく解説する【紫外線の殺菌効果解説シリーズ】今回はその第一弾!

(1)「そもそも紫外線ってなんだっけ?」です!さっそく始めましょう。

Q) そもそも紫外線ってなんだっけ?

A) 紫外線とは電磁波の一種です!

と言われてもわかる人は少ないですよね、逆に「電磁波ってなに?」となってしまう人も多いでしょう。そこで「紫外線について」0からでもわかる解説をつくってみました。

目次

電磁波とは簡単に言えば光のことです。電磁“波”というくらいなので、波の形をしたものが突き進んでいるのが電磁波、というイメージでしょうか。実は光というのはこのような波の形をしていて、それがまさに“光の速さで”動いているのです。

太陽が明るいのは、太陽から発せられる電磁波が(光が波のような波動で光の速さで)地球に届いて、それが眼に入ってくることによって私たちが「明るいなぁ!」と認識できているからなのです。

電磁波にはさまざまな波長があり、波長とは、簡単に言えば波と波の間の長さということになります。

下の図でみられるように波の山の頂上から隣の山の頂上までの距離のことを『波長』と呼んでいます。

『波長』の長さによって種類が分かれています。様々な光の波(波長)の中に「可視光」があります。

私たちが目で見ることのできる『波長』のことを可視光と呼び、それは『色』として見れるのです。

例えば、赤色を感じるとき、『波長』が700 nm(ナノメートル) くらいの電磁波が眼に入ってきています。

青色なら『波長』が400 nm(ナノメートル)くらいの電磁波、緑色なら530 nm(ナノメートル)というようになります。つまり 色が違う=波長が違う となっているわけです。

それを整理したものが次の図です。

波長がこの範囲(380 nm ~ 780 nm)である電磁波を、目が感じ取っているから、私たちは眼で世界を見ることができるのです。だから、“視ることが可能な光”で「可視光」というのです。

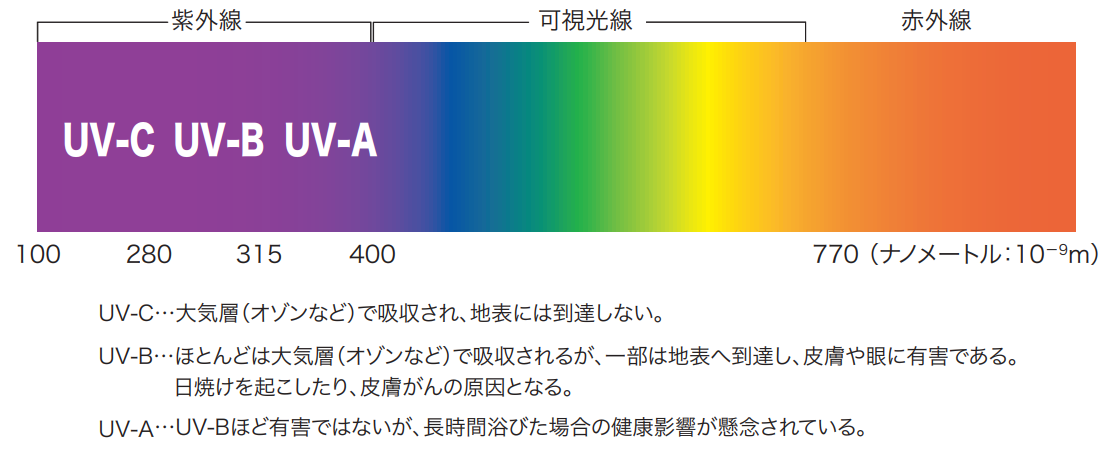

紫外線とはずばり、可視光線よりも波長が小さい(10~400 nm)電磁波のことです。

※ 環境省出典 紫外線環境保健マニュアル2020より

波長10~400 nmが紫外線であり『目には見えません』。また波長によって4つに分かれます。

遠紫外線(10–200 nm) UV-C(200–280 nm) UV-B(280–315 nm) UV-A(315–380 nm)

私たちの生活や、紫外線の殺菌効果と関わりが深いのは、太陽からやってくるUV-AとUV-B、人工的に作られるUV-Cの三つになります。

次回以降、これら三つの紫外線の性質などを解説していきます!

【紫外線の殺菌効果解説シリーズ(1)「そもそも紫外線ってなんだっけ?」】(終)

(1)「そもそも紫外線ってなんだっけ?」

https://www.ecology-plan.co.jp/information/13696/

(2)「紫外線の性質は?その殺菌効果について」

https://www.ecology-plan.co.jp/information/13920/

(3)「紫外線の人体への影響は?」

https://www.ecology-plan.co.jp/information/14468/

(4)「紫外線の安全基準値について考えてみよう」

近日公開予定。

今回は、TCFDとは、何か、について紹介いたします。

TCFDは、簡単に言うと、

「これから企業経営における気候変動の影響は大きくなるので、それをふまえた経営計画を立てて、わかりやすく開示してください。そうしないと、金融機関からの投資を得るのが難しくなります。」

という提言を発信している組織(また、その発信内容そのもの)のことです。

今、この提言に対応しようと世界中の企業が取り組みを進めています。

ここでは、TCFDは具体的にどのような内容の提言なのか、ご紹介します。

目次

TCFDとは、気候関連財務情報開示タスクフォース:Task Force on Climate-related Financial Disclosuresのことです。

T (Task Force) : タスクフォース(特定の課題解決のために設置されたチーム)

C (Climate-related) : 気候に関する

F (Financial) : 財政上の

D (Disclosures) : 開示

つまり、”金融システムの安定化を図る国際的組織である「金融安定理事会(FSB)」が ” ”G20からの要請を受けて2015年に設置した銀行、保険会社、資産管理会社、大手非金融企業、信用格付機関など世界中の幅広い経済部門と金融市場のメンバー32名によって構成された、民間主導の特別組織です。”

2017年6月に、この組織は提言をまとめ、最終報告書を公表しました。

その内容は、” 企業に対して、【ガバナンス】、【戦略】、【リスク管理】、【指標・目標】の4項目について、自社への財務的影響のある気候関連情報を開示するよう勧める”ものでした。

引用:企業の環境活動を金融を通じてうながす新たな取り組み「TCFD」とは?

参照:環境省 TCFD概要資料

ガバナンスとは、企業自身が企業を管理する、という意味です。

TCFDは、気候関連リスクと機会に関する組織のガバナンスを求めています。

これは、気候関連の課題に取り組んでいる企業内の役員や委員会を、経営陣が監督・管理する体制が必要、ということです。

具体的には、

などの項目に関する開示が求められています。

戦略に関しては、気候変動に対する組織の事業・戦略・財務への影響を開示することが求められています。

例えば、

などの事柄が問われています。

リスク管理は、気候関連のリスクと機会の整理を行い、評価し、管理することです。

などの情報の開示が求められています。

参照:環境省 TCFD概要資料

最後の項目は、気候関連のリスクや機会の評価にどのような指標を使っているのか、またどのような目標を立てているかということについてです。

例えば、組織が戦略・リスク管理の際に用いることができる指標として、GHGプロトコルというものがあります。

GHGプロトコルは、温室効果ガス排出量の算定に用いられ、世界中で最も活用されている指標です。

「GHGプロトコルという指標を用いて温室効果ガス排出量を計算し、排出量を○○年までに○○%削減するという目標を設定した」といった情報の開示が求められます。

※GHGプロトコルについては、下記をご参照ください。

◆【脱炭素経営】を始める時に抑えておきたい5つの基本!

気候変動のリスクを踏まえた事業計画を立てること、つまりTCFDに対応することの重要性は、年々増加する自然災害を思い出せば、容易に理解できます。

2019年だけでも、台風19号や21号、集中豪雨などの被害がありました。

また、気候変動がビジネスの機会になることもあります。

例えば、暑い日が長期間続くことで、飲料メーカーの売上が伸びたり、電気自動車充電スタンドやスマートグリッド(次世代送電網)技術などの需要が急増する、といったことがあげられます。

このように、気候変動によってもたらされる機会も事業計画に織り込まなければなりません。

企業への投資を検討する世界各国の金融機関が、そのリスクや機会への対応を含めた評価で投資をすることが前提になりつつあります。

TCFDが重要な理由は、世界最大の運用資産があるPRI(運用資産約1京円)が2020年からTCFD関連設問への回答を義務化したことが大きく影響しています。

つまり、TCFDに対応していないと融資や取引をしてもらえない、といった状況になっています。

PRIの運用資産額は年々増えており、今後も世界的に大きな影響力を持つと考えられます。

引用:PRIについて

TCFDが重要なもう1つの理由は、PRIなどの投資家が参考にしているCDPレポートにTCFDの勧めるシナリオ分析という項目があるからです。

。

毎年企業に質問書が送られ、その回答の内容が公表され、評価される。

(未返答の場合もその旨が公表される)

CDP 気候変動レポート 2019年 日本版

◆CDPレポートの評価項目

このCDPレポートの評価項目の一つに、「シナリオ分析の導入」という項目があります。

シナリオ分析は、TCFDが提言している内容を実施するときに必要な要素です。

このレポートはTCFD(シナリオ分析)だけでなく、SBT認証やSCOPE1,2,3についての取り組みも把握できるため、企業の気候危機への対策を把握する資料として活用されています。

このレポートにおいて評価が低いと、投資家や金融機関から投資をしてもらえない、また他の企業が取引をしてくれない、といった状況になります。

このことからも、PRIが回答を義務化しており、CDPレポート項目にもなっているTCFD(シナリオ分析)がいかに重要かがわかります。

気候危機が今後、どの程度深刻化するのか、世界の企業や組織がどの程度温室効果ガス排出量を減らすことができるのかは、誰にもわかりません。

そこで、企業や機関は、気候変動が深刻化した場合や、緩和された場合など、さまざまなシナリオについて考えて、それぞれの状況への対策を打っておく必要があります。これをシナリオ分析といいます。

例えば、

といったように、いくつかのシナリオを設定し、それぞれの場合に何が起こるかを想像し、事業計画を立てることをいいます。

シナリオ分析を行い、具体的な計画を立てておくことで、状況の変化に対して柔軟に対応することができます。

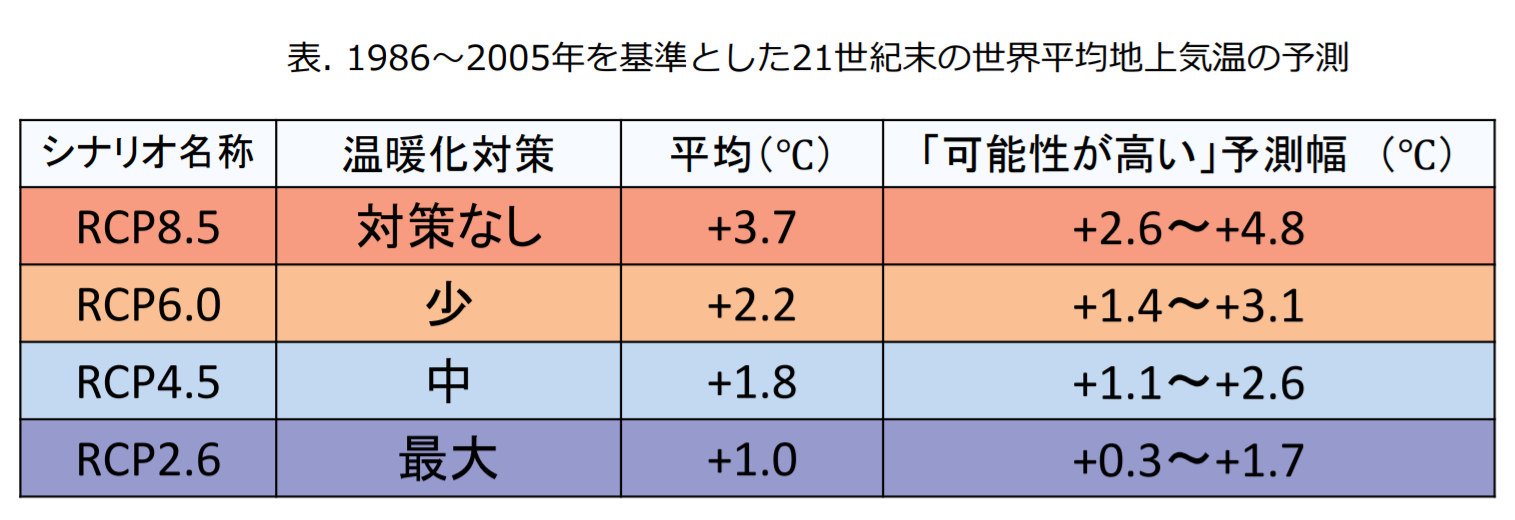

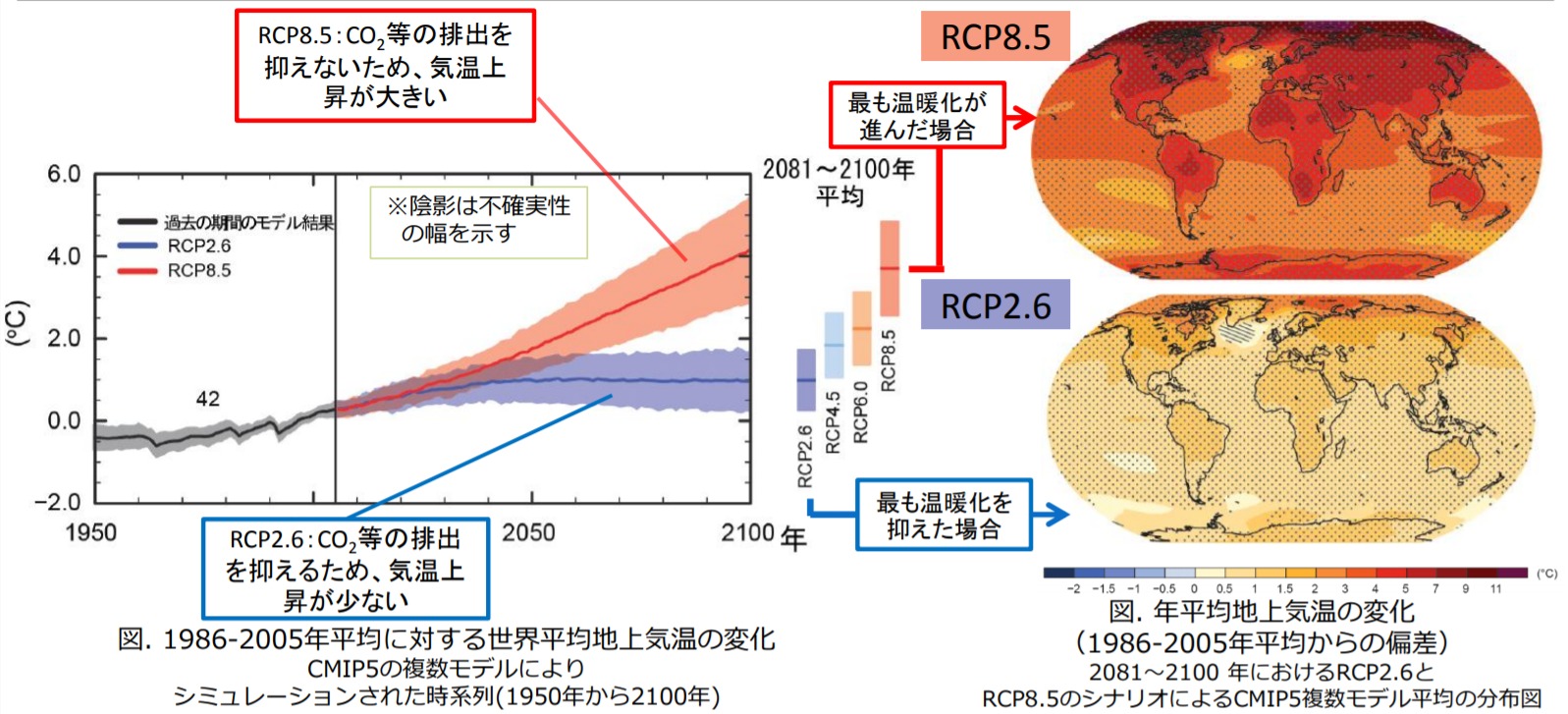

将来の気候変動のシナリオにはいろいろなものが考えられますが、ここでは代表的なRCPシナリオについて紹介します。

RCPシナリオは、IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル:Intergovernmental Panel on Climate Change)によって考えられたシナリオです。

RCPシナリオには、以下の4つのシナリオがあります。

参照:IPCC第5次評価報告書 概要

これらのシナリオは、今後の世界の温暖化対策を4つのレベル(対策なし、少、中、最大)に分けて、それぞれの対策レベルでどのくらい世界の平均気温が上がるかを示しています。

また、IPCCは、それぞれのシナリオにおいて、海の酸性化の度合いや海面水位の上昇の度合いなどの予測もしています。

RCPシナリオは、温暖化による気候変動の物理的なリスクを考えるときに使うことができます。

弊社も、気候変動による様々なリスクがあります。

具体的には、下記があげられます。

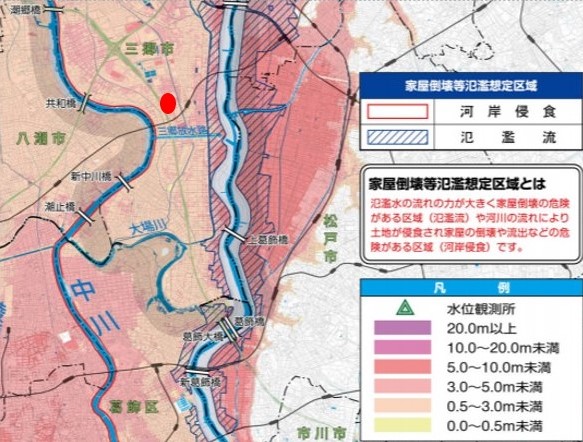

また、弊社のサービス拠点のうち3拠点は、台風や豪雨による浸水のリスクがあります。

◆多摩CKテクニカルセンターのハザードマップ

◆栃木CKテクニカルセンターのハザードマップ

◆三郷CKテクニカルセンターのハザードマップ

堤防決壊による浸水によって、三郷CKテクニカルセンター、多摩CKテクニカルセンター、栃木CKテクニカルセンターが1日休業した場合の損失額は、1400万円を超えます。1週間の休業で1億近い損害となります。

さらに、オフィスや倉庫の浸水によって、PCや機材、資材などが使用できなくなる損失も大きなリスクです。

ただ、1企業でできる浸水に対しての有効な対策は現状ありません。非常食を用意したり、社用車を近隣の浸水しない駐車場に止めたり、といったようなことしかできません。

洪水や自然災害の被害は1企業だけにとどまりません。全ての企業、病院や学校、住宅など全てに甚大な影響を及ぼします。

将来のリスクを少しでも減らすには、気候危機を抑制し、洪水などの災害が発生する規模や頻度を抑え、被害を未然に防ぐ以外に、方法がありません。

TCFDのシナリオ分析をすることで、そうした、全てのセクターが取り組む必要性を認識することができます。

TCFDは、企業に対して、気候危機の影響を真剣に検討するよう勧めています。

そして、検討結果を公表しないと、世界市場に参加できない流れを巻き起こしています。

弊社もTCFDを取り入れられるよう、調査や検討を進めてまいります。

◆環境省が実施するTCFD支援事業詳細はこちら

◆企業のシナリオ分析事例はこちら

2019年度、弊社の温室効果ガス排出量算定のうち、前回までにSCOPE1,2,3のカテゴリー1~5までご紹介させていただきました。今回は、SCOPE3の15項目あるカテゴリーの中の6,7,11,12と、SCOPE1,2,3全体を踏まえて、ご報告いたします。

目次

カテゴリー6の出張に伴う排出は、航空券や電車、バス、タクシー、宿泊費の金額からそれぞれの排出原単位をかけて算定します。

※航空券と宿泊がセットになった費用については、半分航空費、半分宿泊費として算定しています。

2019年度のカテゴリー6 出張に伴う温室効果ガス排出量は、 118.06t-CO₂で、前年と比較し2%増加しました。

| 2018年度 | 2019年度 |

| 116.09 t-CO₂ | 118.06 t-CO₂ |

カテゴリー7の従業員の通勤からの温室効果ガス排出は、 27.27t-CO₂と、前年と比較し8%増加しました。

| 2018年度 | 2019年度 |

| 25.21 t-CO₂ | 27.27 t-CO₂ |

弊社のSCOPE1,2,3の中で最も温室効果ガス排出量が多いカテゴリー11は、前年の209%となり、243,992 t-CO₂でした。

| 2018年度 | 2019年度 |

| 116,886 t-CO₂ | 243,992 t-CO₂ |

カテゴリー12の販売した製品の廃棄は、室外機設置台数、室内機設置台数、ルームエアコン設置台数をもとに算定していますが、 26.5 t-CO₂と、178%増えました。

| 2018年度 | 2019年度 |

| 14.9 t-CO₂ | 26.5 t-CO₂ |

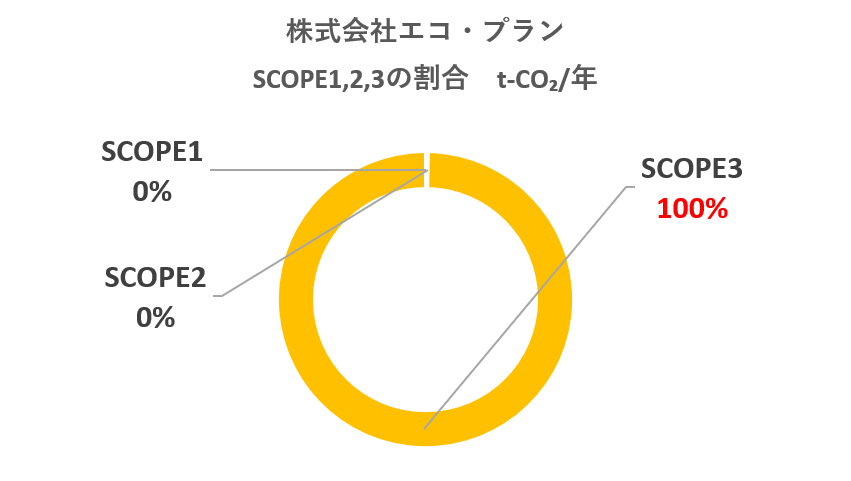

2019年度のSCOPE3(カテゴリー1~15)の温室効果ガス排出量は257,812.4t-CO₂と、前年より11%増加しました。

また、2019年度のSCOPE1,2,3 全体の温室効果ガス排出量も258,200.5t-CO₂と、前年より11%増加しました。

SCOPE1,2,3の全体の割合を出すと、SCOPE3の割合が大きすぎて、100%SCOPE3となってしまいます。

そのSCOPE3をカテゴリー別にみると、95%がカテゴリー11、つまり、設置した業務用エアコンを、お客様が使用する際に排出される温室効果ガスの排出分となります。

2019年度もSCOPE1,2,3の9割をカテゴリー11が占める結果となりました。カテゴリー11を削減するには、お客様の使用する電力を再エネ化することが、解決策となります。

弊社としては、自家消費太陽光発電などの再エネ導入を提案するなどして、削減に努めてまいります。

また、SCOPE1,2の削減も進めてまいります。SCOPE1のガソリンについては、商用バンのEV化が必要だと考えていますが、大手自動車メーカーに問い合わせても国内販売の見込みは立っていないようで、見通しは立っていません。

SCOPE2の電力については、再エネ電力に切り替えられていない拠点(個別電力契約ができない)含め、解決の道を探ってまいります。

■【2019年度 SCOPE1,2】 温室効果ガス排出量は減った?

■【2019年度 SCOPE3】 カテゴリー1,2,3,4,5 算定結果!

■2018年度SCOPE1,2,3 算定関連記事

1回目「【SBT目標 SCOPE1,2算定に挑戦!】何から始めればいいの? 」

2回目「【SBT目標 SCOPE1,2算定に挑戦!】SCOPE1,2の計算方法!」

3回目「【SCOPE3 算定に挑戦!】カテゴリー1,2,3の計算方法!」

4回目「【SCOPE3 算定に挑戦!】カテゴリー4 輸送、配送(上流)」

5回目「【SCOPE3 算定に挑戦!】カテゴリー5 廃棄物」

6回目「【SCOPE3 算定に挑戦!】カテゴリー6,7,11,12!」

お電話でのお問い合わせ

0120-39-6366

[日本全国365日24時間受付可能]

フォームからのお問い合わせ