今回は、エネルギーの安定供給及び脱炭素化を進めるための取り組みとしてGX基本方針で挙げられている、原子力発電の活用について、具体的にどのような施策が行われるのか、解説いたします。

前回の記事はこちら:【GXシリーズ③】現在の8倍以上のペースで系統整備を進める!?GX基本方針の再エネ取り組みの中身は?!

GX基本法の原子力発電の位置づけ

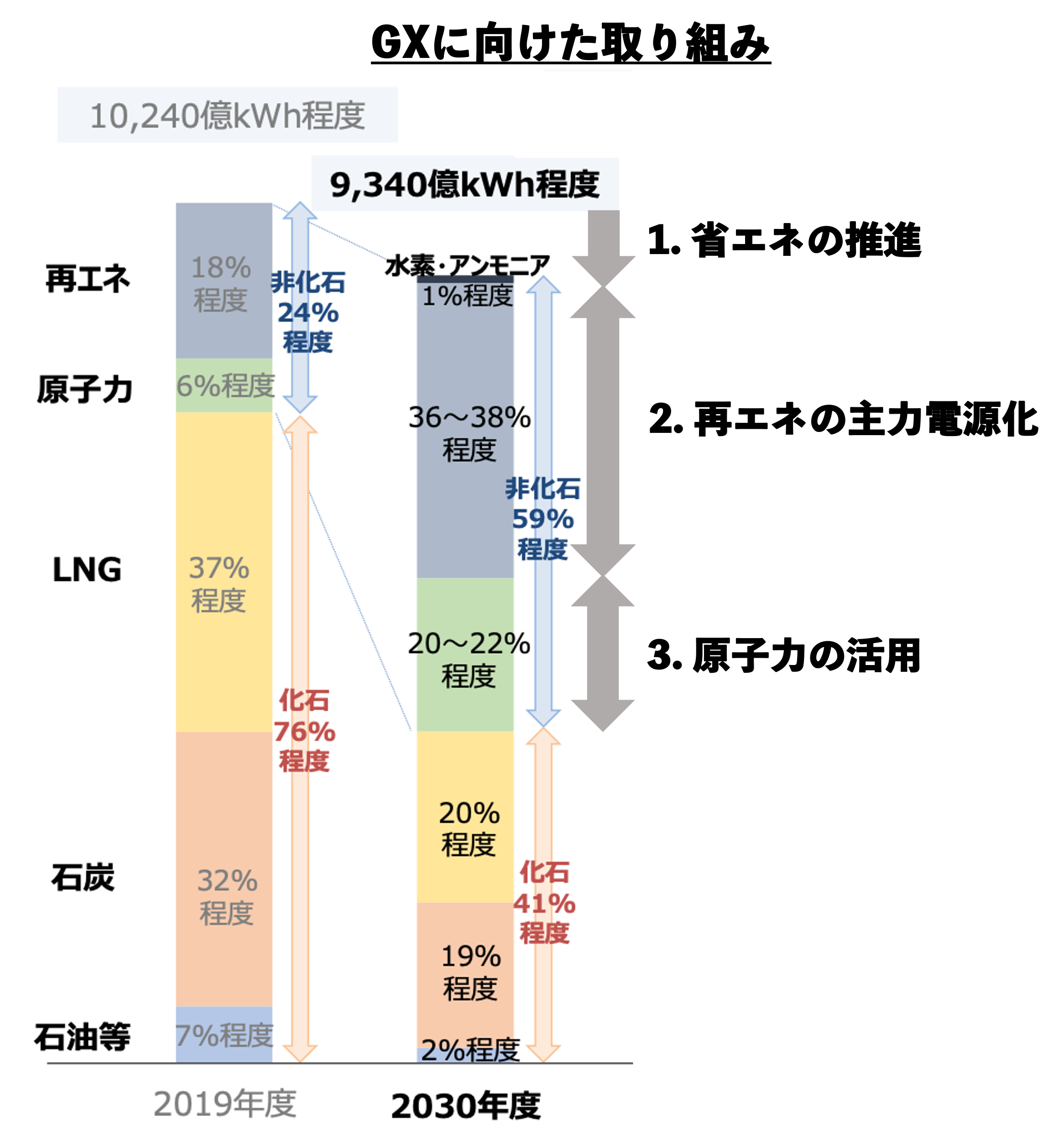

GX基本方針の中で掲げられている「エネルギー安定供給の確保を大前提としたGXに向けた脱炭素の取り組み」という目標の実現のために、以下の三つの具体的な取り組みが挙げられています。

※経済産業省 「2030年度におけるエネルギー需給の見通し(関連資料)」p.70の図を元に作成

- 徹底した省エネの推進

- 再エネの主力電源化

- 原子力の活用

今回はその中でも、3.原子力の活用について解説いたします。

※1.省エネについては下記をご参照ください。

【GXシリーズ②】GX基本方針の一丁目一番地【徹底した省エネ】の具体的な内容は?

※2.再エネについては下記をご参照ください。

【GXシリーズ③】現在の8倍以上のペースで系統整備を進める!?GX基本方針の再エネ取り組みの中身は?!

原子力の活用

原子力発電は、CO2を排出せず、出力が安定的である発電方法です。

一方で、福島第一原子力発電所の事故はまだ記憶に新しく、安全面の問題から国民の反発が強いという現状もあります。

これらを踏まえて、政府は、安全性を最重要視しつつ、エネルギー基本計画に定められている2030年度電源構成に占める原子力比率20~22%の目標の確実な達成に向けて取り組む、としています。

GX基本方針の中で示されている原子力の取り組みをいくつかご紹介いたします。

再稼働

いかなる事情より、安全性を優先し、原子力規制委員会による安全審査に合格し、かつ、地元の理解を得た原子炉の再稼働を進めるとしています。

核燃料サイクルの実現

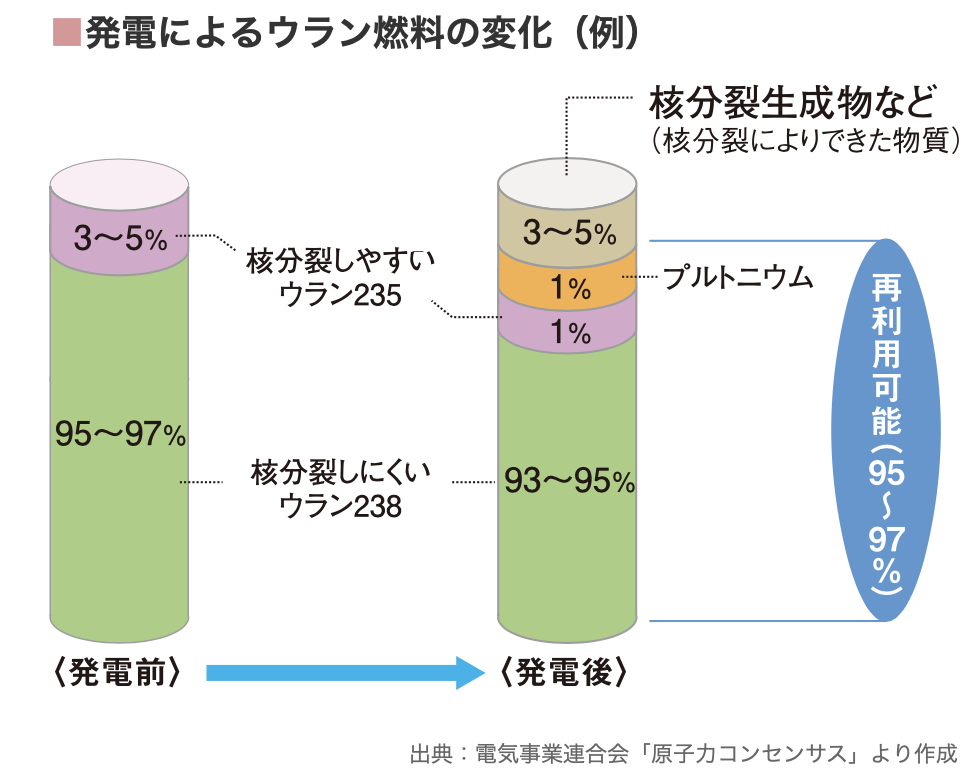

原子力発電の燃料は、発電後でも95~97%が燃料として使いまわせるとされています。燃料を再び回収し利用することを「核燃料サイクル」といいます。

参照:日本原子力文化財団 原子力開発と発電への応用 「核燃料サイクル」

核燃料サイクルに必要な使用済み燃料の再処理を行う「再処理工場」の建設は、現在青森県六ヶ所村で進められており、バックエンド問題の進展も踏まえながら具体化を進めていくとしています。

既存の原子力発電所の運転期間延長

「運転期間は40年、延長を認める場合は20年」という制限を設けたうえで、原子力規制員会による厳格な安全審査を前提に、一定の停止期間に限り、追加的な延長を認めるとしています。

廃炉の着実かつ効率的な実現に向けた知見の共有や資金確保、制度の整備

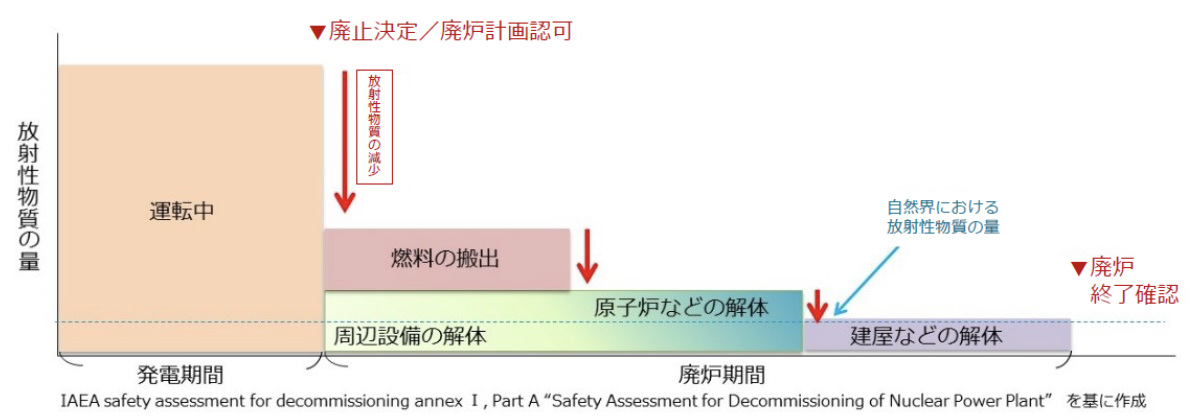

運転を終了した原子力発電所を廃止して解体する作業である「廃炉」は、日本ではまだ試験炉で一度行われただけであるため、円滑かつ確実な廃炉の実現には更なる研究や検討が必要であると考えられます。

この例として、廃炉における安全規制の見直しの検討などが挙げられます。

廃炉作業中の原子炉は、プロセスが進むにつれて放射性物質の量が段階的に減っていきます。

参照:原子力発電所の「廃炉」、決まったらどんなことをするの?

しかし、現在、廃炉作業が始まった原子炉は運転中の原子炉とほとんど同じ安全規制が適用されています。

そこで、廃炉をより円滑に行うために、安全を第一としつつも廃炉の各プロセスにおけるリスクに応じた新たな安全規制を検討されるかもしれません。

また、アメリカやドイツではすでに日本よりも多くの原子炉の廃炉が完了しています。

そこで、廃炉に関する知見を共有するための国際的なワークショップやフォーラムなどがこれまでも開かれており、今後はそのような取り組みにさらに力が入れられると考えられます。

その他の取り組み

GX基本方針には、他にも原子力について下記のような取り組みが記載されています。

- 新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設及び廃炉の次世代革新炉への建て替え

- 研究開発や人材育成、サプライチェーン維持・強化に対する支援の拡充

- 最終処分の実現に向けた国主導での国民理解の促進

- 国と関係自治体との協議の場の設置 他

最後に

原子力発電については国民の中でも賛否が分かれますが、政府は安全性を再重要視しつつも導入を拡大させていくようです。

再エネが少しづつ普及する一方で、夜間や天候が悪いときの電力をどう確保し、安定的に供給していくか。

安定供給を支える火力発電と原子力発電。

火力発電所からのCO₂排出量を減らすためにも、老朽化した火力発電所を新設する選択肢よりは、原子力発電が、現時点で現実的な選択肢の一つであるようです。